ウェブページ:インターネットの基礎知識

ITを学びたい

先生、「ウェブページ」って、普段よく耳にする言葉ですが、改めて説明しようとすると難しいです。簡単に言うとどんなものですか?

IT専門家

そうですね。簡単に言うと、インターネットで見ている画面一つ一つがウェブページです。例えば、今見ているこの説明もウェブページの一つですよ。

ITを学びたい

なるほど!今見ているこの画面がウェブページなんですね。でも、インターネットで動画を見たり音楽を聴いたりもできますよね?それもウェブページなんですか?

IT専門家

はい、そうです。文字や絵だけでなく、動画や音楽も表示できるのがウェブページです。ウェブサイトというと、複数のウェブページが集まって一つのまとまりになっているものを指します。

web pageとは。

インターネット上で公開されている文書、いわゆるウェブページについて説明します。ウェブページは、ワールドワイドウェブ(WWW)という情報提供システムで見ることができます。それぞれの文書には、他の文書やファイルへのリンクが埋め込まれており、複数の文書が互いにつながり合った、ハイパーテキストと呼ばれる仕組みを作っています。これらの文書は、HTMLなどの特別な書き方で書かれており、ウェブブラウザーというソフトで見ることができます。ウェブページには、文字や画像だけでなく、動画や音声も表示できます。ウェブページは「ページ」と略されることもあります。また、複数枚のウェブページをまとめて、まるで一冊の本のようにしたものをウェブサイトと言います。

概要

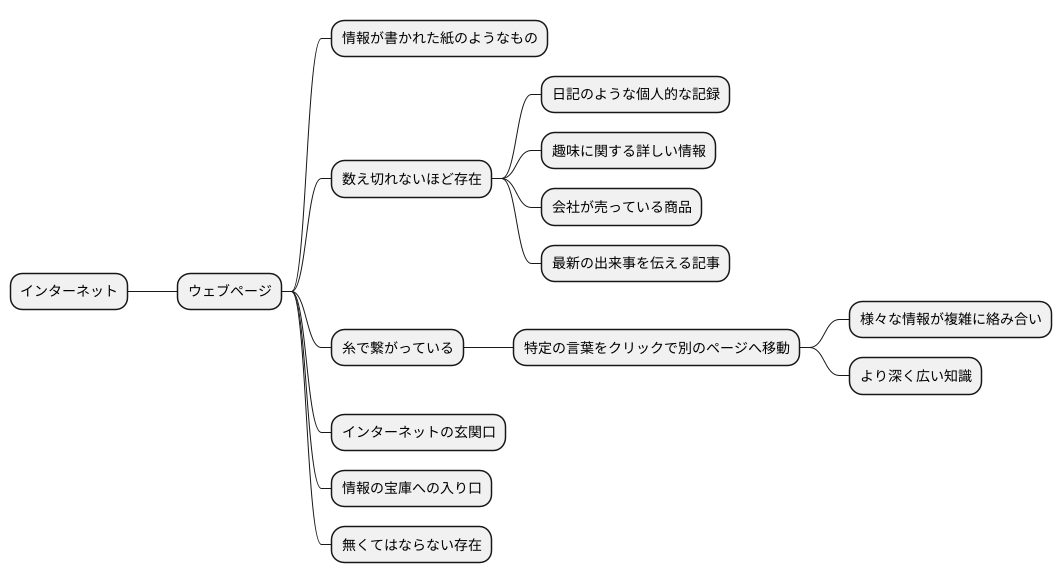

誰でも世界中に情報を発信できる場、それがインターネットです。そして、インターネット上で情報が書かれた紙のようなもの、それがウェブページです。世界中の図書館にある本棚のように、インターネット上には数え切れないほどのウェブページが存在します。

これらのページには、日記のような個人的な記録から、趣味に関する詳しい情報、会社が売っている商品の説明、最新の出来事を伝える記事まで、本当に色々な情報が載っています。まるで世界中の人々が自分の考えや知っていることを持ち寄り、大きな掲示板に貼り出しているようなイメージです。

一枚一枚のウェブページはバラバラにあるのではなく、糸で繋がっているように関連付けられています。例えば、あるページに載っている特定の言葉をクリックすると、その言葉に関係する別のページに移動することができます。この仕組みにより、様々な情報が複雑に絡み合い、より深く広い知識を得ることが可能になります。

インターネットを使うということは、このウェブページの森の中を散策するようなものです。気になる情報を見つけたら、そのページを開いて読んでみましょう。そして、もっと詳しく知りたいと思ったら、関連する別のページへと次々と移動していくことができます。このように、ウェブページはインターネットの玄関口であり、情報の宝庫への入り口なのです。インターネットという広大な世界を探検するために、ウェブページはなくてはならない存在と言えるでしょう。

仕組み

画面に表示される情報を見るための紙、いわゆるウェブページは、特別な言葉を使って書かれています。この言葉は、「ハイパーテキスト マークアップ ランゲージ」と呼ばれ、文章の書き方や表示の仕方を計算機に教えるためのものです。

たとえば、文章のや段落、絵の置き場所などを、この特別な言葉で指定します。そうすることで、ウェブを見るための道具、いわゆる閲覧ソフトは、情報を正しく表示できるのです。この特別な言葉は、建物の骨組みのような役割を果たします。

しかし、骨組みだけでは、快適な部屋とは言えません。壁の色や家具の配置など、見た目に関する指示を出すためには、「カスケーディング スタイル シート」と呼ばれる別の言葉を使います。これは、内装や装飾のような役割を果たし、ウェブページを美しく見せるために使われます。

さらに、電気や水道、エアコンのように、ウェブページに動きや機能を加えるためには、「ジャバスクリプト」と呼ばれる言葉を使います。たとえば、ボタンをクリックしたときの動作や、画面の切り替えなどを実現するために使われます。これは、建物の設備のような役割を果たし、ウェブページをより便利で使いやすくします。

このように、ウェブページは、骨組みとなる「ハイパーテキスト マークアップ ランゲージ」、内装となる「カスケーディング スタイル シート」、設備となる「ジャバスクリプト」といった複数の言葉が組み合わさることで作られています。これらの言葉が連携することで、私たちにとって見やすく、使いやすい情報閲覧の場が提供されているのです。

| 役割 | 技術 | 説明 |

|---|---|---|

| 骨組み | ハイパーテキスト マークアップ ランゲージ (HTML) | 文章の書き方や表示の仕方を計算機に教える。文章や段落、絵の配置などを指定する。 |

| 内装・装飾 | カスケーディング スタイル シート (CSS) | 見た目に関する指示を出す。壁の色や家具の配置のような役割を果たし、ウェブページを美しく見せる。 |

| 設備 | JavaScript | ウェブページに動きや機能を加える。ボタンの動作や画面の切り替えなどを実現し、ウェブページを便利で使いやすくする。 |

閲覧方法

画面に表示されている情報を閲覧するには、専用の道具が必要です。それは、まるで世界中の情報を集めた図書館のような場所で、必要な情報を探し出すための案内人のようなものです。この案内人は「表示閲覧の道具」と呼ばれ、様々な機器の中に備わっています。机の上のパソコンや、持ち運びのできる電話や板のような機器など、インターネットにつながるものなら、たいてい入っています。

この道具を使うと、文字や絵、動画など、様々な情報を表示できます。まるで、世界中の情報を集めた図書館の蔵書を、机の上で見ることができるようなものです。この道具には色々な種類があり、それぞれ特徴が違います。例えば、表示が速いものや、安全に配慮したものなど、自分の使い方に合ったものを選ぶことができます。

では、どのようにして目的の情報を見つけるのでしょうか?表示閲覧の道具には、目的の情報の場所を示す「番地」を入力する場所があります。この番地を入力することで、目的の情報がすぐに表示されます。また、キーワードを入力して検索することもできます。例えば、「料理の作り方」と入力すれば、料理の作り方に関する情報が表示されます。これは、図書館で書名の一部を入力して検索するようなものです。

インターネットは、世界中の情報が集まった巨大な図書館のようなものです。そして、表示閲覧の道具は、その図書館を自由に見て回るための、なくてはならない道具です。この道具を使うことで、知りたい情報をいつでもどこでも見つけることができます。まるで、世界中の知識が自分の手の中にあるようなものです。使いこなせるようになれば、日々の生活がより豊かになるでしょう。

| 要素 | 説明 | 類似例(図書館) |

|---|---|---|

| インターネット | 世界中の情報が集まった場所 | 図書館 |

| 表示閲覧の道具(ブラウザ) | インターネット上の情報を見るためのツール パソコン、スマホ、タブレットなど様々な機器に搭載 |

図書館の案内人 |

| 表示される情報 | 文字、絵、動画など | 図書館の蔵書 |

| URL | 目的の情報の場所を示す番地 | 本の所在を示す番号 |

| キーワード検索 | キーワードを入力して情報を検索 | 書名の一部を入力して検索 |

相互接続

ウェブサイトを特徴づける機能の一つに、他のページへと繋がる仕組みがあります。これは、あるウェブサイト上の文字や画像をクリックすることで、関連した情報を持つ別のウェブサイトへと瞬時に移動できる仕組みです。この仕組みは、まるで本の中で別の文献が示されているように、ウェブサイト同士が結びついていることを示しています。これを「ハイパーリンク」と呼びます。

ウェブサイト同士を繋ぐハイパーリンクは、インターネット上に存在する膨大な情報を網の目のように結びつけます。この網の目のおかげで、より深く、より広く情報を調べることが可能になります。例えば、ある料理のレシピを調べている時に、材料の一つであるハーブについてもっと詳しく知りたくなったとします。レシピのウェブサイトにハイパーリンクが貼られていれば、そのハーブについての専門的なウェブサイトへすぐに移動し、詳しい情報を得ることができます。また、そのハーブを使った他の料理のレシピも見つかるかもしれません。

このように、一つの情報から関連情報へと次々とアクセスできるため、まるで知識の迷宮を探検しているような感覚を味わうことができます。ハイパーリンクは、インターネットを巨大な図書館のように機能させ、私たちが様々な情報を容易に探し出せるように手助けしてくれるのです。インターネット上の情報は日々増加していますが、ハイパーリンクによって情報が整理され、欲しい情報に効率的にたどりつけるようになっています。この相互に繋がった仕組みこそが、インターネットの真価を発揮させる重要な要素と言えるでしょう。

| 機能 | 説明 | メリット |

|---|---|---|

| ハイパーリンク | ウェブサイト上の文字や画像をクリックすることで、関連した情報を持つ別のウェブサイトへと瞬時に移動できる仕組み |

|

ウェブサイト

網の目のように世界中に張り巡らされた情報網、それがインターネットです。そのインターネット上で、特定の場所を示すのが、住所のような役割を果たす、いわゆるウェブサイトです。複数のページで構成されるウェブサイトは、まるで家の部屋のように、それぞれ異なる情報をまとめています。家の玄関にあたるのがホームページで、そこから各部屋、つまり個別のページへ移動できます。

ウェブサイトは、様々な目的で作られています。例えば、会社は自社の紹介や商品案内、仕事の募集情報を載せるためにウェブサイトを作ります。また、お店は、場所や営業時間、売っている商品を知らせるためにウェブサイトを使います。趣味の仲間同士で情報交換したり、個人が自分の作品を公開したりする場としても、ウェブサイトは活用されています。まるで、大きな掲示板のように、誰でも情報発信できるのがウェブサイトの特徴です。

ウェブサイトは情報を整理して見せるための工夫も凝らされています。例えば、会社のウェブサイトでは「会社について」「商品一覧」「お問い合わせ」といった項目が用意され、利用者は見たい情報へすぐにアクセスできます。個人のウェブサイトでも、日記や趣味、作品ごとにページを分けて整理することで、見やすく分かりやすい構成になっています。まるで、図書館で本がテーマごとに分類されているように、ウェブサイトでも情報が整理されているため、利用者は必要な情報を見つけやすいのです。

インターネット上には数えきれないほどのウェブサイトが存在します。それぞれのウェブサイトは、まるで個性豊かなお店が立ち並ぶ商店街のように、様々な情報で溢れています。これらのウェブサイトを巡ることで、今まで知らなかった情報に出会い、新しい発見をすることができるでしょう。まるで、世界中を旅するように、インターネットを通じて様々な情報に触れることができる、それがウェブサイトの持つ力です。

| 項目 | 説明 | 例え |

|---|---|---|

| インターネット | 世界中に張り巡らされた情報網 | 網の目 |

| ウェブサイト | インターネット上で特定の場所を示すもの | 住所 |

| ウェブサイトの構成 | 複数のページで構成され、それぞれ異なる情報をまとめる | 家の部屋 |

| ホームページ | ウェブサイトの玄関口 | 家の玄関 |

| ウェブサイトの目的 | 会社紹介、商品案内、情報交換、作品公開など | 大きな掲示板 |

| ウェブサイトの情報整理 | 項目分け、ページ分けなど | 図書館の分類 |

| ウェブサイトの多様性 | 数えきれないほどのウェブサイトが存在 | 個性豊かな商店街 |

| ウェブサイトの力 | 様々な情報に触れ、新しい発見ができる | 世界旅行 |

多様な表現

文字だけでなく、絵や動画、音など、様々な伝え方で情報を表現できるのが、今の情報網の特徴です。まるで絵本のように、鮮やかな写真やイラストで目を引くページを作ったり、映画のように動画と音を使って物語を伝えるページを作ったり、様々な表現方法があります。

例えば、美しい風景写真と落ち着いた音楽を組み合わせれば、旅行気分を味わえるページを作ることができます。また、商品の説明には、写真だけでなく動画を使うことで、より分かりやすく商品の魅力を伝えることができます。さらに、新商品の発表会の様子を動画で配信すれば、多くの人々に情報を届けることができます。

これらの表現は、情報を伝えるための網の言葉だけでなく、様々な技術を組み合わせることで実現しています。動画を動かすには、動画を再生するための専用の仕組みが必要です。また、音声を流すには、対応した形式の音声データを用意する必要があります。

例えば、動画を滑らかに表示するためには、動画のデータを小さく分けて送る技術や、通信状況に合わせて画質を調整する技術などが使われています。また、音声をきれいに再生するためには、雑音を取り除いたり、音量を調整したりする技術が必要です。

このように、様々な技術が進化することで、情報網上での表現方法はますます豊かになり、伝えられる情報の種類も広がっています。最近は、立体的に物を見せる技術や、実際にそこにいるかのような感覚を味わえる技術も開発されています。これらの技術によって、まるで目の前で見ているかのような臨場感あふれる展示会や、仮想の場所で体験できる旅行なども実現できるようになってきています。

今後、さらに技術が進化すれば、想像もできないような新しい表現方法が生まれてくるでしょう。より多くの人々が情報を分かりやすく、楽しく受け取れるようになる未来が期待されます。

| 表現方法 | 技術 | 効果 |

|---|---|---|

| 写真、イラスト | 画像表示技術 | 目を引くページ作成 |

| 動画、音声 | 動画再生、音声再生技術、データ圧縮、通信調整 | 物語性、分かりやすさ、情報伝達 |

| 3D表示、VR/AR | 3Dモデリング、VR/AR技術 | 臨場感、仮想体験 |