誰でも使えるウェブを目指して:アクセシビリティの重要性

ITを学びたい

『ウェブアクセシビリティ』って、何ですか?

IT専門家

簡単に言うと、どんな人でもウェブサイトを快適に利用できるようにすることだよ。例えば、文字を読みやすくしたり、音声で内容を聞けるようにしたりするんだ。

ITを学びたい

誰でも使えるように…っていうのは、例えばどういう人のことを考えているんですか?

IT専門家

目の見えにくい人、耳の聞こえない人、高齢の人、障害のある人など、色々な事情を抱えた人たちみんなが使いやすいように設計することだよ。例えば、目の不自由な人は画面上の文字を音声で読み上げるソフトを使うから、ウェブサイト側でも音声で読み上げられるような情報を加える必要があるんだ。

web accessibilityとは。

インターネットのホームページを、誰でも使いやすくする取り組みについて。ホームページの文字の大きさや色使いを見やすくしたり、音声などで内容を伝える工夫を加えることで、より多くの人がホームページを使えるようになります。この取り組みの指針となるものが、世界規模の組織であるWWWコンソーシアムによって定められたWCAGという基準です。これは「ウェブコンテンツアクセシビリティー」とも呼ばれています。

はじめに

今や誰もが使うようになったインターネット。情報を探すのも、買い物をするのも、楽しむのも、役所の書類を作るのも、インターネットを使うことが当たり前になっています。とても便利になった世の中ですが、すべての人が同じようにインターネットの便利さを感じているわけではありません。目が見えにくい人、耳が聞こえにくい人、体が動かしにくい人など、色々な人がいます。そのような人たちは、ホームページが見づらかったり、使いにくかったりすることがあります。そこで「ウェブアクセシビリティ」がとても大切になります。これは、どんな人でもホームページの情報や機能を同じように使えるようにするための工夫のことです。例えば、音声で内容を読み上げてくれる機能や、キーボードだけで操作できる機能などがあります。これらの機能があれば、目が見えにくい人も耳が聞こえにくい人も、ホームページを簡単に利用できます。また、文字の大きさや色使いを工夫することで、より多くの人が見やすく使いやすいホームページを作ることができます。誰一人として取り残されることなく、インターネットの便利さをすべての人が感じられるようにするために、ウェブアクセシビリティへの理解を深めることが、これからの社会にとって不可欠です。誰もが暮らしやすい社会を作るために、私たち一人ひとりがウェブアクセシビリティについて考え、行動していくことが重要です。インターネットは、正しく使えばとても便利な道具です。その便利さをすべての人が享受できるよう、ウェブアクセシビリティへの意識を高め、誰もが使いやすいインターネット環境を作る努力を続けていく必要があります。

| 課題 | 解決策 | 目的 |

|---|---|---|

| インターネットの普及に伴い、視覚障碍者や聴覚障碍者など、すべての人が同じようにインターネットの便利さを享受できているわけではない。 | ウェブアクセシビリティ ・音声読み上げ機能 ・キーボード操作 ・文字の大きさや色使いの工夫 |

どんな人でもホームページの情報や機能を同じように使えるようにする。 |

| 誰もがインターネットの便利さを享受できる社会の実現。 | ウェブアクセシビリティへの理解を深める。 一人ひとりがウェブアクセシビリティについて考え、行動する。 ウェブアクセシビリティへの意識を高め、誰もが使いやすいインターネット環境を作る努力を続ける。 |

誰一人として取り残されることなく、すべての人がインターネットの便利さを享受できる社会を作る。 |

アクセシビリティとは

誰もが等しく情報にアクセスできる社会を目指し、考え出されたのが『近づきやすさ』とも呼ばれる『アクセシビリティ』です。特にインターネットの世界では、この『ウェブアクセシビリティ』が重要となります。これは、あらゆる人がウェブサイトを不自由なく利用できるようにすることを意味します。

具体的にどのような取り組みがあるのか見てみましょう。目の見えない人は、画面を読み上げる専用の読み上げソフトを使います。そのため、ウェブサイトを作る際には、画像に説明を加えたり、文章構造を分かりやすくするなど、読み上げソフトに対応した作りにする必要があります。耳の聞こえない人は、動画で伝えられる情報を理解するために字幕が必要です。動画に字幕を付けることで、より多くの人が情報を得られるようになります。また、身体の不自由な人にとって、キーボード操作だけでウェブサイトを閲覧できることはとても大切です。マウス操作が難しい人でも、キーボードの矢印キーやタブキーなどを用いて、スムーズにウェブサイトを動き回れるように設計する必要があります。

アクセシビリティの向上は、障がいのある人だけのためではありません。高齢者や、読み書きに不慣れな人、インターネットに慣れていない人など、様々な人にとって使いやすいウェブサイトは、より多くの人にとって有益なものとなります。アクセシビリティに配慮したウェブサイト作りは、情報技術を使いこなせる人とそうでない人の間の情報格差をなくし、すべての人が平等に情報を得られる社会を作るために不可欠です。誰もが快適に情報にアクセスできる環境を整えることが、真に開かれた情報化社会の実現に繋がると言えるでしょう。

| 対象者 | アクセシビリティの取り組み | 目的 |

|---|---|---|

| 目の見えない人 | 画像に説明を加える、文章構造を分かりやすくする | 読み上げソフトでウェブサイトの内容を理解できるようにする |

| 耳の聞こえない人 | 動画に字幕を付ける | 動画で伝えられる情報を理解できるようにする |

| 身体の不自由な人 | キーボード操作だけで閲覧できるようにする | マウス操作が難しい人でもスムーズにウェブサイトを利用できるようにする |

| 高齢者、読み書きに不慣れな人、インターネットに慣れていない人 | 使いやすいウェブサイトにする | より多くの人にとって有益なウェブサイトにする |

具体的な対策

誰にでも使いやすい情報機器や情報処理の仕組みを作るには、様々な工夫が必要です。例えば、文字の大きさや色使い、色の明るさの差を適切に調整することで、目の見えにくい方やご年配の方にもウェブサイトが見やすくなります。文字の大きさは読みやすいサイズにし、色の組み合わせは明るさに差をつけることで、文字が背景から浮き出るようにすると良いでしょう。

画像には、画像の内容を説明する短い言葉を追加する必要があります。これは、音声で画面を読み上げる機能を使う方に、画像の内容を伝えるために必要です。例えば、風景写真には「海辺の夕焼け」のような説明を加えると、音声で内容が分かりやすくなります。

動画には、音声の内容を文字で表示する機能や、動画の内容を音声で説明する機能を追加することで、耳の聞こえにくい方にも動画の内容が理解できるようになります。例えば、動画で話している内容を字幕として表示したり、動画の内容を音声で説明するナレーションを追加するなどが考えられます。

さらに、情報機器を操作する際に、マウスを使わずにキーボードだけで全ての機能を使えるようにすることも重要です。キーボードだけで操作できるようにすることで、マウスを使うのが難しい方にも快適にウェブサイトを使ってもらえます。例えば、各項目への移動をキーボードの矢印キーでできるようにしたり、ボタンの選択をTabキーでできるようにするなどの工夫が挙げられます。これらの対策は、情報機器や情報処理の仕組みを作る段階から考えておくことが重要です。最初からこれらの点を考慮して作ることで、後から修正するよりもスムーズに進めることができます。

| 対策項目 | 具体的な工夫 | 対象となるユーザー |

|---|---|---|

| ウェブサイトの見やすさ | ・文字の大きさを読みやすいサイズにする ・色の組み合わせは明るさに差をつける(背景から文字が浮き出るようにする) |

・目の見えにくい方 ・ご年配の方 |

| 画像への対応 | ・画像の内容を説明する短い言葉を追加する | ・音声で画面を読み上げる機能を使う方 |

| 動画への対応 | ・音声の内容を文字で表示する(字幕) ・動画の内容を音声で説明するナレーションを追加する |

・耳の聞こえにくい方 |

| キーボード操作 | ・マウスを使わずにキーボードだけで全ての機能を使えるようにする ・キーボードの矢印キーで各項目へ移動 ・Tabキーでボタンを選択 |

・マウスを使うのが難しい方 |

国際的なガイドライン

誰もが使いやすい、世界中の情報を共有するための仕組みを作るために、世界規模の集まりである3つのダブリュー連合(W3C)が、ウェブコンテンツアクセスしやすさ指針(WCAG)というものを定めました。これは、ウェブページを誰にとっても使いやすくするための道しるべのようなものです。

この指針の中には、ウェブサイトを作る人が守るべき具体的な項目が細かく書かれています。例えば、写真には説明の言葉を添えることや、動画には字幕をつけること、文字の大きさや色使いを工夫して読みやすくすることなどが挙げられます。

世界中の多くの国々が、この指針をウェブページの使いやすさを高めるための基準として採用しています。そのため、WCAGに従ってウェブサイトを作れば、障害のある人もない人も、誰でも情報にアクセスしやすくなります。

この指針を理解し、ウェブサイト作りに活かすことは、情報共有の場を広く開く上で、とても大切な第一歩と言えるでしょう。WCAGに準拠することで、より多くの人が情報にアクセスできるようになり、多様な人々が共に生きる社会の実現に貢献できます。

誰もが情報にアクセスできる社会を作ることは、私たちの社会全体の責任です。WCAGは、その実現のための強力な道具となるでしょう。

| WCAGとは | 誰もが使いやすい世界中の情報を共有するための仕組みを作るためのウェブコンテンツアクセスしやすさ指針 |

|---|---|

| 目的 | ウェブページを誰にとっても使いやすくする |

| 具体的な項目 | 写真に説明の言葉を添える、動画に字幕をつける、文字の大きさや色使いを工夫して読みやすくするなど |

| 世界的な影響 | 多くの国々がウェブページの使いやすさを高めるための基準として採用 |

| メリット | 障害のある人もない人も、誰でも情報にアクセスしやすくなる |

| WCAGの意義 | 情報共有の場を広く開き、多様な人々が共に生きる社会の実現に貢献 |

| 私たちの責任 | 誰もが情報にアクセスできる社会を作る |

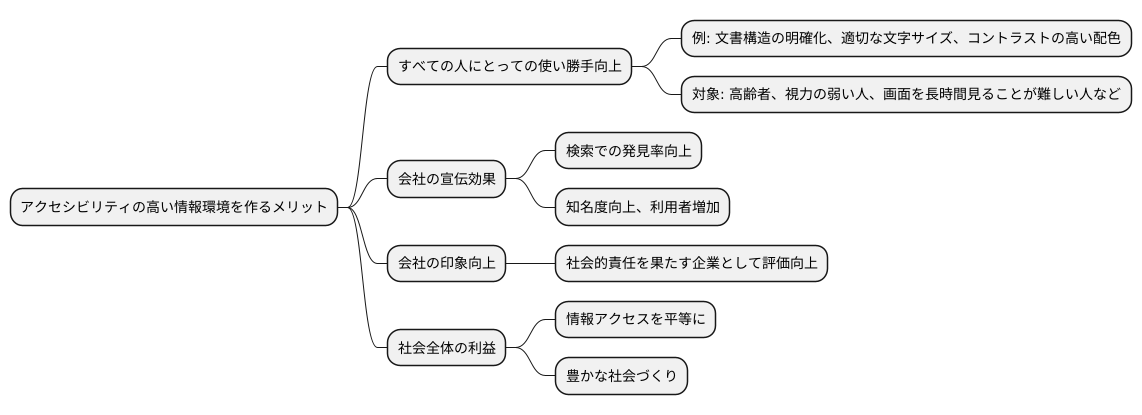

アクセシビリティのメリット

誰もが使いやすい情報環境を作ることは、様々な良い点を持ちます。いわゆる「アクセシビリティ」を高めることは、体に不自由がある人だけでなく、すべての人にとっての使い勝手を向上させることに繋がります。

例えば、文書のを明確にする、適切な文字の大きさにする、背景と文字の色に十分な差をつけるといった工夫は、誰にとっても読みやすく理解しやすい情報を提供することに役立ちます。高齢者や視力の弱い人、画面を長時間見ることが難しい人など、様々な状況にある人が情報にアクセスしやすくなります。

アクセシビリティの高い情報発信は、実は会社の宣伝にも繋がります。検索で見つけやすくなるため、より多くの人に情報を知ってもらう機会が増えます。これは、会社の知名度向上に役立つだけでなく、商品やサービスの利用者を増やすことにも繋がります。

さらに、アクセシビリティに配慮した情報発信は、会社の印象を良くし、社会的な責任を果たしている会社として評価を高めることにも繋がります。誰もが情報にアクセスできる環境を作ることは、社会全体の利益につながり、より良い社会を作るための重要な取り組みと言えるでしょう。

アクセシビリティは、単に一部の人への配慮ではなく、すべての人にとってより良い情報環境を作るための大切な要素です。使いやすい情報を提供することで、情報へのアクセスを平等にし、社会全体の豊かさに貢献することができます。

まとめ

インターネットは、今や私たちの暮らしに欠かせないものとなっています。仕事や買い物、娯楽、情報収集など、様々な用途で日々利用されており、社会への参加にも不可欠な存在です。しかし、すべての人が等しくインターネットの恩恵を受けられているわけではないという現実があります。視覚や聴覚、身体、認知など、様々な障がいを持つ人々にとって、ウェブサイトの利用に困難が生じる場合があるからです。

ウェブアクセシビリティとは、障がいの有無にかかわらず、誰もがウェブサイトで提供される情報やサービスを利用できるようにするための取り組みです。例えば、画像には代替テキストを付与することで、画面を読み上げソフトを使う人にも画像の内容が伝わるようになります。キーボードだけで操作できるようにすることで、マウスが使えない人でもウェブサイトを閲覧できます。動画には字幕や音声解説をつけることで、聴覚障がいのある人や視覚障がいのある人にも内容が理解できるようになります。このような工夫によって、より多くの人がウェブサイトを利用できるようになります。

ウェブアクセシビリティは、ウェブサイト制作者だけの責任ではありません。インターネットを利用するすべての人が、ウェブアクセシビリティの重要性を理解し、その向上に貢献していく必要があります。例えば、ソーシャルメディアで情報を発信する際には、画像に代替テキストを付ける、ハッシュタグを適切に使うなど、アクセシビリティに配慮した情報発信を心がけることが重要です。また、企業や団体は、ウェブサイトだけでなく、提供するサービス全体がアクセシブルであるように配慮する必要があります。

情報社会は今後ますます発展していくと考えられます。その中で、ウェブアクセシビリティはより一層重要性を増していくでしょう。すべての人が等しく情報社会に参画し、その恩恵を享受できるインクルーシブな社会の実現に向けて、私たち一人ひとりがこの課題に真剣に向き合い、誰もが使いやすいウェブの実現に向けて努力していく必要があります。

| テーマ | 説明 |

|---|---|

| インターネットの現状 | 生活に不可欠だが、障がいを持つ人々にとって利用が困難な場合がある |

| ウェブアクセシビリティとは | 障がいの有無にかかわらず、誰もがウェブサイトを利用できるようにする取り組み |

| ウェブアクセシビリティの例 | 画像に代替テキスト、キーボード操作、動画に字幕・音声解説 |

| 責任の所在 | ウェブサイト制作者だけでなく、インターネット利用者全体 |

| 情報発信時の配慮 | 画像に代替テキスト、ハッシュタグの適切な使用 |

| 企業・団体の役割 | ウェブサイトだけでなく、サービス全体をアクセシブルに |

| 今後の展望 | 情報社会の発展に伴い、ウェブアクセシビリティの重要性が増す |

| インクルーシブな社会の実現 | すべての人が情報社会に参画し、恩恵を享受できる社会 |