トラックバック:ブログ連携の仕組み

ITを学びたい

先生、「TB」ってどういう意味ですか?インターネットの記事でよく見かけるんですけど。

IT専門家

いい質問だね。「TB」は「トラックバック」の略で、自分の書いた記事に関連する他の記事を紹介する仕組みだよ。ブログなどでよく使われているね。

ITを学びたい

なるほど。他の人の記事に自分の記事のリンクを貼る、みたいなことですか?

IT専門家

そうだね。正確には、リンクを貼るだけでなく、記事の一部を引用して紹介することが多いかな。そうすることで、読者は関連する他の記事も簡単に読めるようになるんだよ。

TBとは。

「情報技術」に関する言葉である「トラックバック」(略して「TB」)について説明します。

トラックバックとは

異なる書き込み同士を結びつける仕組み、それがトラックバックです。自分の書き込みの中で、他の書き込みに触れた際に、トラックバックを送信することで、相手の書き込み一覧に自分の書き込みへの繋がりを載せることができます。これは、お互いの読み手にとって有益な情報のやり取りの手段となります。

例えば、ある商品の評価について書き込んだとしましょう。その際に、別の書き込みで紹介されていた同じ商品の使い方について書かれたものが参考になったとします。この時にトラックバックを送信することで、自分の評価の書き込みと使い方の書き込みを繋げることができます。これによって、読み手は商品に関する様々な情報を一度に得ることができ、より深く理解することができます。

トラックバックは、書き込み同士の繋がりを強める効果も期待できます。自分の書き込みが他の書き込みで紹介されることで、新しい読み手を獲得することに繋がる可能性も高まります。

具体的には、トラックバックを送信すると、相手の書き込みの下部に、自分の書き込みへの繋がりと簡単な紹介文が表示されます。これにより、相手の書き込みを読んでいる人が、関連する自分の書き込みにも簡単にアクセスできるようになります。

トラックバックは、単なる書き込みの繋がりだけでなく、書き手同士の交流を深めるきっかけにもなります。トラックバックを通じて、共通の話題に興味を持つ人と知り合うことができ、新たな繋がりが生まれることもあります。

ただし、トラックバックは使い方によっては、宣伝目的の書き込みや無関係な書き込みに利用される可能性もあるため、注意が必要です。適切な使い方を心がけることで、トラックバックはより有益な情報共有の仕組みとして機能します。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| トラックバックとは | 異なる書き込み同士を結びつける仕組み。自分の書き込みの中で、他の書き込みに触れた際に、トラックバックを送信することで、相手の書き込み一覧に自分の書き込みへの繋がりを載せることができる。 |

| メリット |

|

| 具体例 | ある商品の評価について書き込んだ際に、別の書き込みで紹介されていた同じ商品の使い方について書かれたものが参考になった場合、トラックバックを送信することで、自分の評価の書き込みと使い方の書き込みを繋げることができる。 |

| 表示形式 | 相手の書き込みの下部に、自分の書き込みへの繋がりと簡単な紹介文が表示される。 |

| 注意点 | 宣伝目的の書き込みや無関係な書き込みに利用される可能性もあるため、適切な使い方を心がける必要がある。 |

トラックバックの仕組み

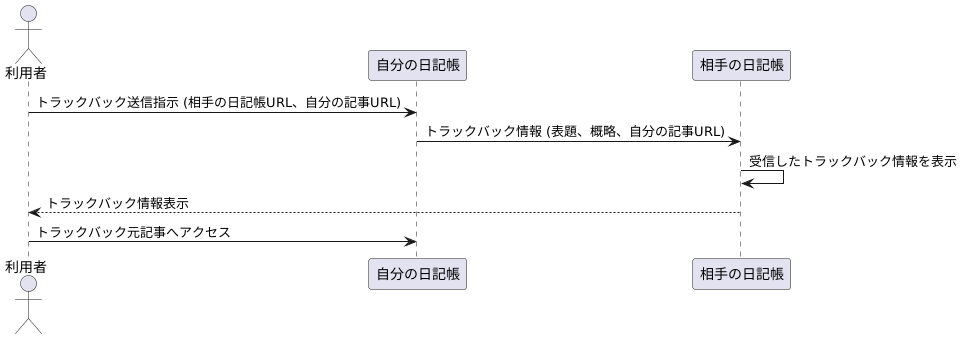

自分の書いた記事に関連した他の人の記事を紹介したい、あるいは自分の記事を他の記事から参照してもらいたい、そんな時に役立つのが記事間の橋渡しをする仕組み、トラックバックです。仕組みは、送信側と受信側の二つの日記帳の間で情報をやり取りすることで成立します。

まず、自分の日記帳から、他の人の日記帳へトラックバックを送信する場合を考えてみましょう。自分の日記帳には、送信したい記事の場所を示すものと、トラックバックを送りたい相手の日記帳の場所を示すもの、この二つを指定する必要があります。指定が完了すると、自分の日記帳から相手の日記帳へ、トラックバック情報が送信されます。この情報には、自分の記事の表題、内容の概略、そして自分の日記帳への案内が含まれています。

次に、相手の日記帳側では、送られてきたトラックバック情報を受け取ると、それを記事の感想記入欄などに表示します。こうして、相手の日記帳を読んでいる人は、表示された情報を通じて、トラックバック元の自分の記事へ簡単に辿り着くことができるのです。

この一連の情報伝達は、日記帳システムによって自動的に行われます。つまり、利用者は難しい手順を覚えることなく、手軽にトラックバック機能を使うことができるのです。まるで、自分の日記帳から相手の日記帳へ、見えない糸を繋いで情報の通り道を作るようなイメージです。この仕組みによって、様々な日記帳の間で情報が行き交い、より豊かな情報共有の場が生まれます。

トラックバックの利点

話し言葉で「反応」と呼ばれることもあるトラックバックは、ある話題について異なる考えを持つ人たちが、それぞれの場所で書いた文章を互いに結びつける仕組みです。読者にとっての大きな利点は、一つの話題について様々な視点からの情報をまとめて見ることができる点です。例えば、あるニュースについて複数の解説記事を読むことで、より深く正確に内容を理解することができます。これは、難しい専門分野や様々な意見がある話題について学ぶ際に特に役に立ちます。まるで図書館で関連書籍をまとめて探すような利便性を提供すると言えるでしょう。

また、文章を書いた人にもメリットがあります。自分の文章が他の人の文章で紹介されると、自分の文章をより多くの人に読んでもらう機会が増えます。これは、自分の考えを広めたい人にとって大きな助けとなります。さらに、他の文章を書いている人と知り合うきっかけにもなり、情報交換や共同で何かを作るといった新たな活動に繋がる可能性も秘めています。

トラックバックは、インターネット上で活発な議論を促し、集合知を形成する上で重要な役割を果たしています。異なる意見に触れることで、自分の考えを深めたり、新たな視点を得ることができます。これは、インターネットを通じてより良い社会を作る上で欠かせない要素と言えるでしょう。まるで広場に集まった人々が自由に話し合うように、トラックバックは多様な意見が交わる場を提供し、より良い理解と協調を生み出す可能性を秘めているのです。

| 対象 | メリット |

|---|---|

| 読者 |

|

| 書き手 |

|

| 社会全体 |

|

トラックバックの注意点

他の書き込みに関連した自分の書き込みを知らせる仕組みであるトラックバックは、便利な機能ですが、使う際にはいくつか気を付けるべき点があります。まず、トラックバックは関連性の高い書き込みにのみ送信するべきです。例えば、料理の書き込みに対して、全く関係のない政治の書き込みからトラックバックを送信するのは不適切です。関係のない書き込みにトラックバックを送ると、迷惑行為と見なされる可能性があります。そのため、トラックバックを送信する前に、自分の書き込みと相手の書き込みの内容が本当に関連しているかをよく考える必要があります。

次に、トラックバックを送信する相手の書き込みの管理者が定めた規則や作法を確認することも大切です。書き込みによってはトラックバックを受け付けていない場合もあります。これは、管理者が意図的にトラックバックを制限しているからです。相手の規則を尊重し、トラックバックの送信が許可されているかを確認しましょう。確認せずにトラックバックを送信すると、迷惑行為とみなされることがあります。

さらに、トラックバックの仕組みを悪用した迷惑行為も存在します。そのため、自分の書き込みに届いたトラックバックが本当に適切なものかを確認する必要があります。もし、内容に関係のないトラックバックや広告目的のトラックバックが届いた場合は、削除などの対応が必要です。届いたトラックバックを放置すると、自分の書き込みも迷惑行為に加担しているように見られてしまう可能性があります。自分の書き込みを守るためにも、届いたトラックバックには常に注意を払いましょう。

これらの点に気を付けてトラックバックを使うことで、より良い情報交換の場を作ることができます。トラックバックは便利な機能ですが、使い方を間違えると迷惑行為になりかねません。適切な使い方を心がけ、健全な情報共有に貢献しましょう。

| トラックバック利用時の注意点 | 詳細 |

|---|---|

| 関連性の高い書き込みにのみ送信する | 料理の書き込みに政治の書き込みからトラックバックを送信するなど、無関係なトラックバックは迷惑行為と見なされる可能性があります。 |

| 相手の書き込みの規則や作法を確認する | 書き込みによってはトラックバックを受け付けていない場合があります。相手の規則を尊重し、トラックバックの送信が許可されているかを確認しましょう。 |

| 届いたトラックバックが適切かを確認する | 無関係なトラックバックや広告目的のトラックバックは削除するなど、適切な対応が必要です。放置すると迷惑行為に加担しているように見られてしまう可能性があります。 |

トラックバックとコメントの違い

話題の連絡網と話し合いの場、これらはどちらも読み物への受け答えとして使われますが、その役割は大きく違います。話し合いの場は、ある読み物に対して読み手が直接感想や考えを書き込むためのものです。読み手と書き手が、思いや考えをやり取りする、双方向の連絡手段と言えます。一方、話題の連絡網は、自分の読み物から他の読み物への繋がりを示すものです。自分の読み物で、他の読み物を参考にしたり、関連づけたことを知らせることで、読み物同士を結びつける役割を果たします。

話し合いの場は、読み物の中身への直接的な反応なので、その読み物を読んだ人だけが利用します。例えば、書き手の考えに賛成したり、反対したり、疑問を投げかけたり、といった形で使われます。書き手にとっては読者の反応を知る貴重な手段であり、読者にとっては自分の意見を伝える場となります。活発な話し合いの場が設けられている読み物は、読者を引きつけ、より多くの人の目に触れる機会を増やすことに繋がります。

一方、話題の連絡網は、他の読み物と繋がることで、新たな読み手を呼び込む可能性を秘めています。自分の読み物で他の読み物を紹介することで、その読み物に興味を持った人が、紹介元の読み物にも訪れるかもしれません。これは、自分の読み物をより多くの人に読んでもらうための効果的な方法の一つです。また、話題の連絡網を使うことで、関連する読み物同士が繋がり、情報のネットワークが広がっていきます。これは、インターネット上での情報共有を促進し、より豊かな情報環境を築き上げることに貢献します。

このように、話し合いの場と話題の連絡網はそれぞれ異なる役割と働きを持つため、状況に応じて適切に使い分けることが大切です。読み物への反応を示したい場合は話し合いの場を、他の読み物との繋がりを示したい場合は話題の連絡網を使うことで、より効果的に情報を伝え、受け取ることができます。

| 項目 | 話し合いの場 | 話題の連絡網 |

|---|---|---|

| 役割 | 読み物への感想や考えを書き込む場 | 読み物同士の繋がりを示す |

| 性質 | 読み手と書き手の双方向の連絡手段 | 他の読み物への橋渡し |

| 対象読者 | その読み物を読んだ人 | 他の読み物に興味を持つ可能性のある人 |

| 書き手にとってのメリット | 読者の反応を知る貴重な手段 | 新たな読み手を呼び込む可能性 |

| 読者にとってのメリット | 自分の意見を伝える場 | 関連情報へのアクセス |

| 全体への影響 | 読者参加の促進、情報拡散 | 情報ネットワークの拡大、情報共有の促進 |

トラックバックの現状

かつては、書き込みを互いに知らせる仕組みであるトラックバックは、色々な書き込み同士の繋がりを強める大切な手段として、多くの場所で利用されていました。まるで糸電話のように、ある書き込みから別の書き込みへ、お知らせを送り合うことで、書き込みを書いた人同士が繋がりを持てるようにしていたのです。

しかし、最近はトラックバックを利用する人は少なくなってきました。その理由の一つとして、迷惑な書き込みが増えてきたことが挙げられます。この迷惑な書き込みは、まるで蜘蛛の巣のように、トラックバックの仕組みに入り込み、邪魔な広告などを送りつけてくるのです。そのため、多くの書き込みの場では、トラックバックの仕組みを制限したり、使えなくしたりするようになりました。まるで、家の鍵をしっかり閉めて、泥棒が入らないようにするようなものです。

また、最近は、会話をする場のようなものや、人の集まる広場のようなものが、広く使われるようになってきました。これらの場では、書き込みを簡単に広めたり、色々な人と情報を共有したりすることができます。まるで、街の掲示板に知らせを貼って、みんなに知らせるような手軽さです。そのため、わざわざトラックバックを使わなくても、簡単に情報を伝えられるようになりました。これも、トラックバックを使う人が減った理由の一つです。

しかし、今でもトラックバックを使える書き込みの場も残っています。特に、同じ趣味を持つ人たちの集まりなどでは、今でもトラックバックを使って情報を共有していることがあります。まるで、同じ言葉を話す仲間同士で、秘密の合図を送り合っているようなものです。

今後、トラックバックがどのように変わっていくのか、色々な人が注目しています。もしかしたら、新しい仕組みが出てきて、また広く使われるようになるかもしれません。まるで、古い道具が新しく改良されて、また便利に使えるようになるようなものです。

| 過去 | 現在 | 未来 |

|---|---|---|

| トラックバックは広く使われていた。 書き込み同士の繋がりを強める。 (例: 糸電話) |

トラックバックの利用者は減少。 迷惑な書き込みの増加による制限。 (例: 蜘蛛の巣、家の鍵) 代替手段の普及(例: 街の掲示板) |

トラックバックの将来は不明瞭。 新しい仕組みで復活の可能性あり。 (例: 古い道具の改良) |