生配信の魅力:今この瞬間を共有する

ITを学びたい

先生、「生放送」ってよく聞きますけど、どういう仕組みなんですか?録画と何が違うんですか?

IT専門家

いい質問だね。「生放送」、つまり『live streaming(ライブストリーミング)』は、カメラやマイクで捉えた映像や音を、インターネットを通じて、見ている人に届けているんだよ。録画番組のように、あらかじめ全部を記録しておくのとは違うんだ。

ITを学びたい

なるほど。じゃあ、インターネットで見ているその場で、同時に放送されているってことですか?

IT専門家

その通り!だから、録画のように後で巻き戻して見たり、保存したりすることは基本的にできないんだ。まさに「今」を共有しているってことだね。

live streamingとは。

インターネットなどのコンピューターのネットワークを使って、中継の映像や音声をそのまま送って、同時に再生できるようにするやり方について。普通の動画配信と違って、送り出す側のコンピューターには全部 recorded した動画ファイルはないので、ダウンロードはできません。これは「同時配信」とも呼ばれています。

生配信とは

今や誰もが知る生放送。それは、計算機網を通して映像や音声を、まさに起きているその場で送受信する技術です。動画を共有する場所や人々が繋がる場所でよく見かけるようになりました。

例えば、大きな演奏会や講演会、白熱する運動試合などを、まるで会場にいるかのようにリアルタイムで楽しむことができます。放送する人と見ている人が同じ時間を共有し、互いに言葉を交わせるのも大きな魅力です。書き込み機能を使って、放送している人に質問を投げかけたり、応援の言葉を伝えたり、見ている他の人と感想を伝え合ったりすることで、一体感を味わうことができます。

近年では、会社が新しい品物のお披露目や勉強会、社員を募集する活動などに生放送を使う例も増えています。個人が趣味や日々の暮らしを放送するのも当たり前になり、誰もが情報を発信できる時代になったと言えるでしょう。このように、生放送は私たちの暮らしに深く入り込み、人と人とが繋がる手段や情報を集める方法として、なくてはならないものになりつつあります。

技術の進歩と共に、より鮮明な映像、クリアな音声での放送が可能になり、仮想現実の技術と組み合わせることで、まるでその場にいるかのような臨場感あふれる放送も登場しています。これからますます発展していくであろう生放送には、大きな期待が寄せられています。

| 特徴 | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| リアルタイム性 | まさに起きているその場で映像や音声を送受信する。 | 演奏会、講演会、運動試合などをリアルタイムで視聴 |

| 双方向性 | 放送者と視聴者が同じ時間を共有し、互いに言葉を交わせる。 | 質問、応援、感想の共有 |

| 一体感 | 書き込み機能による視聴者同士、または視聴者と放送者間のコミュニケーション。 | 共通の体験を共有し、一体感を味わう |

| 多様な用途 | 企業の新商品発表、勉強会、採用活動、個人の趣味配信など幅広い用途。 | 企業のPR、個人の情報発信 |

| 高臨場感 | 技術の進歩により、鮮明な映像、クリアな音声、仮想現実との組み合わせが可能。 | 仮想現実技術を用いた臨場感あふれる放送 |

| 将来性 | 今後ますます発展していくと期待されている。 | 更なる技術革新、新たな活用方法の模索 |

生配信と録画配信の違い

動画の送り方には、大きく分けて二つの方法があります。一つは、撮影と同時にお届けする方法です。これは、まるでテレビ中継のように、流しているまさにその時に見ているのと同じ状態です。もう一つは、事前に撮影したものを後から見られるようにする方法です。こちらは、映画やテレビ番組のように、好きな時に再生して見ることができます。

同時にお届けする方法のよい点は、送り手と受け手が同じ時間を共有できることです。まるで同じ場所に一緒にいるかのような一体感を味わうことができます。また、送り手と受け手が会話をすることも可能です。さらに、その場で起こっていることの熱気がそのまま伝わってくるため、見ている人をより一層惹きつけます。しかし、何か予想外のことが起こった時には、そのまま受け手に伝わってしまうという難点があります。また、一度送ってしまったものは後から修正することができません。

事前に撮影したものを後から見られるようにする方法のよい点は、見たい時にいつでも見られることです。自分の都合に合わせて、好きな時に再生したり止めたりすることができます。また、内容を丁寧に作り込むことができるため、質の高い動画を作ることができます。さらに、何か問題が起きたとしても修正してから送ることができるため、安心です。反面、同時にお届けする方法のようなその場にいるような感覚や、送り手と受け手のやり取りはありません。

このように、二つの方法にはそれぞれに長所と短所があります。ですから、何を伝えたいかによって、どちらの方法が適しているかを見極めて使い分けることが大切です。

| 項目 | 撮影と同時にお届け | 事前に撮影 |

|---|---|---|

| メリット |

|

|

| デメリット |

|

|

技術の進歩と未来

近年、情報通信の技術は目覚ましい発展を遂げており、中でも動画の同時配信を取り巻く環境は大きく変化しています。かつては高価な撮影機材や配信装置、高速な回線が必要不可欠でしたが、今では誰もが持ち歩く携帯電話一つで、高画質の動画配信を容易に行えるようになりました。この背景には、回線速度の大幅な向上が挙げられます。光回線の普及や、より高速な第五世代移動通信システムの登場により、大容量の動画データも遅延なく送受信できるようになったのです。

こうした技術革新は、私たちの暮らしを大きく変えつつあります。以前は情報を得るために時間や場所の制約がありましたが、動画の同時配信によって、どこにいても、リアルタイムで様々な情報に触れることができるようになりました。例えば、趣味の講座や音楽演奏、講演会などを、自宅にいながらにして楽しむことができます。また、離れた場所に住む家族や友人と手軽に繋がり、まるで同じ空間にいるかのようなコミュニケーションを取ることも可能です。

さらに、仮想現実や拡張現実といった技術との組み合わせも、動画同時配信の可能性を大きく広げています。仮想現実空間でのイベント参加や、拡張現実技術を活用した商品の紹介など、より臨場感あふれる体験が可能になりつつあります。また、人工知能による自動文字起こしや翻訳機能の開発も進み、言葉の壁を越えた情報共有も容易になりつつあります。

動画の同時配信は、単なる娯楽の手段を超え、教育や医療、商業など、様々な分野での活用が期待されています。遠隔地にいる生徒への授業配信や、手術の様子のリアルタイム共有、仮想空間での会議など、その応用範囲はますます広がっています。今後も技術革新は続いていくでしょう。動画の同時配信は、私たちの生活をより豊かに、より便利にしてくれる可能性を秘めており、今後の発展から目が離せません。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 技術革新 | 携帯電話一つで高画質動画配信が可能に、光回線・5Gの普及 |

| 生活の変化 | 時間・場所の制約なくリアルタイムに情報アクセス、趣味・コミュニケーションの充実 |

| 技術の組み合わせ | VR/ARで臨場感向上、AIによる文字起こし・翻訳で情報共有促進 |

| 活用分野 | 教育・医療・商業など多岐に渡る |

様々な活用事例

今や動画の同時配信は、娯楽だけでなく様々な分野で活用されています。例えば、教育の場では、遠隔授業や講演会などに用いられています。地理的な制約を受けずに学ぶことができるので、学ぶ機会を等しく与えることにも繋がっています。

医療の場では、手術の様子を他の医療機関と同時に共有することで、遠く離れた場所での医療の質を高めることに役立っています。熟練の医師による手術を同時配信で見学できるため、若手医師の育成にも役立ちます。研修医は実際の手術を見学する機会が少ないため、動画配信による手術見学は貴重な学習機会となります。また、複数の医師が同時に手術の様子を共有することで、より質の高い医療を提供できる体制を構築することに繋がります。

会社の業務では、新しい商品の発表会や社員研修、採用活動などに用いられています。時間や場所の制約を受けずに多くの人に情報を伝えることができるので、業務を効率的に行うことができます。例えば、新商品発表会を生配信することで、遠方の顧客にも同時に情報を届け、迅速な販売開始に繋げることができます。また、社内研修を生配信することで、全国各地の社員に均一な研修内容を提供することができます。これにより、社員のスキルアップと企業全体のレベルアップを図ることができます。

災害が起きた時にも、現場の様子をリアルタイムで伝えることで、迅速な情報共有と救助活動に役立っています。自治体や報道機関が用いることで、住民に正確な情報を伝えることができます。迅速な情報伝達は、災害時の混乱を防ぎ、人命救助を最優先に行う上で非常に重要です。また、被災地の状況をリアルタイムで配信することで、支援物資の適切な分配やボランティア活動の調整にも役立ちます。

このように、動画の同時配信は私たちの社会生活の様々な場面で用いられており、その重要性はますます高まっています。今後、さらに多くの分野で用いられ、私たちの生活をより良いものにしてくれるでしょう。

| 分野 | 活用例 | メリット |

|---|---|---|

| 教育 | 遠隔授業、講演会 | 地理的制約を受けずに学習機会を提供、機会均等 |

| 医療 | 手術の同時共有、若手医師の育成 | 遠隔地医療の質向上、質の高い医療提供体制構築 |

| 会社業務 | 新商品発表会、社員研修、採用活動 | 時間・場所の制約なく情報伝達、業務効率化、全国各地の社員に均一な研修提供 |

| 災害対策 | 現場状況のリアルタイム配信 | 迅速な情報共有と救助活動、混乱防止、支援物資分配、ボランティア調整 |

課題と展望

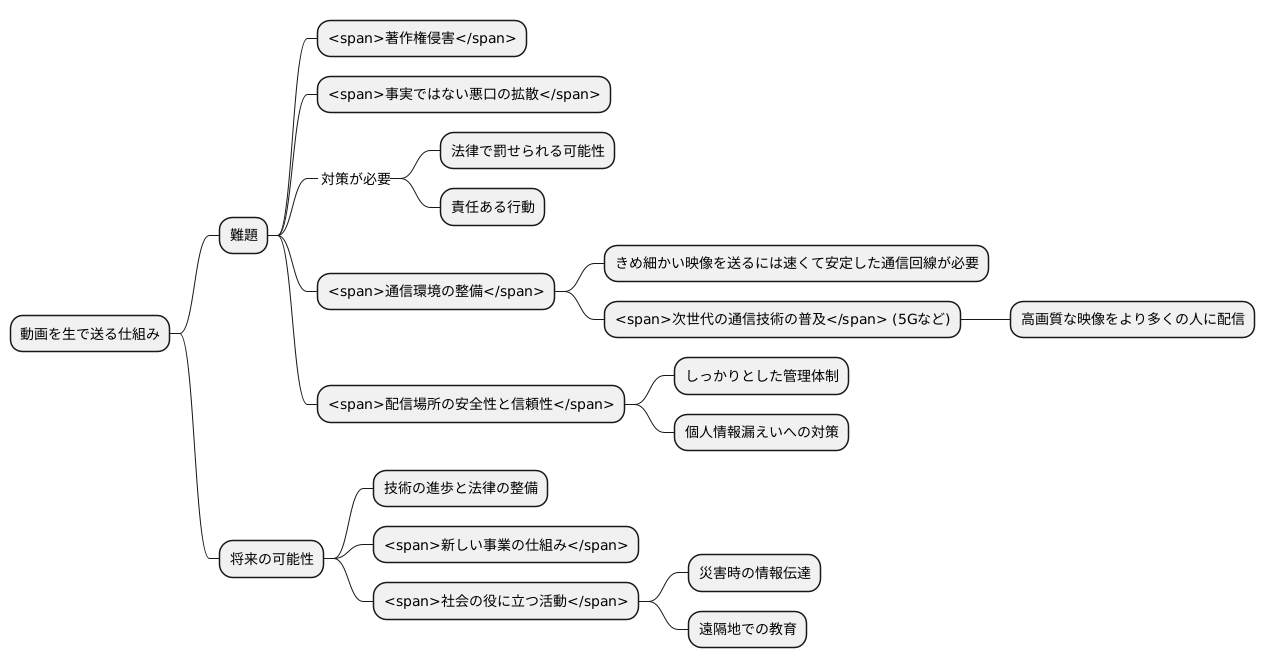

動画を生で送る仕組みは、便利である一方、いくつかの難題も抱えています。まず、著作権を侵害したり、事実ではない悪口を広めるといった問題が起きており、それらへの対策が必要です。他人の作ったものを勝手に利用したり、誰かを傷つける言葉を流したりする行為は、法律で罰せられる可能性もあります。そのため、配信を行う人は、著作権や他人の権利を尊重し、責任ある行動をとることが求められています。

次に、通信環境の整備も大きな課題です。きめ細かい映像を送るには、速くて安定した通信回線が必要です。途切れ途切れの映像では、見ている人は内容を十分に理解できません。そのため、5Gなど、次世代の通信技術の普及が期待されています。より速く、より安定した通信環境が整えば、高画質な映像を、より多くの人に届けることができるようになるでしょう。

さらに、配信を行う場所の安全性や信頼性も大切です。個人の大切な情報を守るためには、しっかりとした管理体制が必要です。個人情報が漏えいすると、大きな損害につながる可能性があります。そのため、配信サービスを提供する事業者は、利用者の情報を適切に管理する責任があります。

これらの課題を解決できれば、生で動画を送る仕組みはさらに発展し、私たちの暮らしをより良いものにしてくれるでしょう。今後、技術の進歩や法律の整備が進み、より安全で快適な配信環境が作られることを期待しています。また、新しい事業の仕組みを作ったり、社会の役に立つ活動に役立てたりと、生配信の将来にはたくさんの可能性が広がっています。例えば、災害時の情報伝達や、遠隔地での教育など、様々な分野での活用が期待されています。