電子入札で変わる公共事業の未来

ITを学びたい

先生、「電子入札」ってよく聞くんですけど、実際どういう仕組みなんですか?

IT専門家

簡単に言うと、工事の注文を受けるために、会社がインターネットを使って値段を提示する仕組みだよ。今までのように紙でやり取りするのではなく、全てインターネット上で行うんだ。

ITを学びたい

なるほど。でも、インターネットを使うと、何かメリットがあるんですか?

IT専門家

もちろん!例えば、場所や時間に関係なく参加できるから、たくさんの会社が参加しやすくなる。それに、紙を使うよりも手続きが簡単で、コストも削減できるんだよ。

電子入札とは。

情報技術に関係する言葉である「電子入札」について説明します。電子入札は、会社と政府や地方自治体との間で行われる、いわゆる企業と政府の間の取引の一種である電子商取引の一つです。政府や地方自治体が発注する公共事業などの入札を、インターネットを使って行うことを指します。

電子入札とは

電子入札とは、インターネットを使って行う入札方法のことです。今までのように紙を使って行う入札とは違い、場所や時間を気にせず、自宅や職場から入札に参加することができます。これにより、遠くに住んでいる企業も都会で行われる入札に気軽に参加できるようになり、より公平な競争ができるようになります。また、紙を使う量が減るので、環境を守る効果もあります。

電子入札は、企業と国や地方公共団体との取引、いわゆる企業対行政の取引に分類される、インターネットを使った商取引の一つです。公共事業の効率化と透明性向上に役立っています。

従来の紙入札では、入札に参加するために、指定された場所へ指定された時間までに出向く必要がありました。遠方の企業にとっては、移動時間や交通費などの負担が大きく、入札参加へのハードルとなっていました。しかし、電子入札ではこれらの負担が軽減され、より多くの企業が入札に参加しやすくなりました。また、紙の書類作成や郵送の手間も省け、事務作業の効率化にもつながります。

電子入札システムでは、入札情報が公開され、誰でも閲覧することができます。これにより、入札手続きの透明性が確保され、不正行為の防止にも役立ちます。また、入札結果は速やかに公表されるため、迅速な事業の開始が可能となります。

このように、電子入札は、企業にとっては、時間や費用を節約し、新たな商機を広げるチャンスとなります。行政にとっては、業務の効率化や透明性の向上、公平な競争環境の実現につながり、ひいては国民全体の利益につながると考えられます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | インターネットを使った入札方法 |

| メリット(企業) |

|

| メリット(行政) |

|

| 効果 |

|

| 分類 | 企業対行政のインターネット商取引 |

| 情報公開 | 入札情報の公開・閲覧可能 |

電子入札のメリット

電子入札は、従来の紙媒体による入札方式に比べて、多くの利点をもたらしています。まず時間と費用の大きな削減が挙げられます。従来の入札では、入札書類の作成や提出、開札のために何度も役場へ足を運ぶ必要がありました。交通費や移動時間に加え、書類作成に必要な紙やインクなどの費用も無視できないものでした。しかし、電子入札では、これらの手続きすべてが自宅や事務所のパソコンからインターネットを通じて行えるため、移動の必要がなくなり、それに伴う費用も削減できます。また、書類作成も電子データで行うため、紙やインク、印刷代といった費用も抑えられます。

次に、情報の透明性向上も大きなメリットです。電子入札では、過去の入札結果や落札価格などの情報がデータベース化され、誰でも簡単に閲覧できます。これにより、入札手続きの公正さが担保され、不正が行われにくい環境が構築されます。また、過去の入札情報を参考に、今後の入札戦略を練ることも可能です。

さらに、事務手続きの効率化も実現できます。電子入札システムは、入札参加者の資格確認や提出書類の不備チェックなどを自動的に行う機能を備えています。従来、担当者が手作業で行っていたこれらの作業が自動化されることで、人的ミスの削減と事務処理時間の短縮につながります。また、担当者はより重要な業務に集中できるようになります。

このように、電子入札は、時間と費用の削減、情報の透明性向上、事務手続きの効率化など、多くのメリットをもたらす、画期的な仕組みと言えるでしょう。今後の公共事業の効率的な執行にとって、電子入札はますます重要な役割を果たしていくと考えられます。

| メリット | 説明 |

|---|---|

| 時間と費用の削減 |

|

| 情報の透明性向上 |

|

| 事務手続きの効率化 |

|

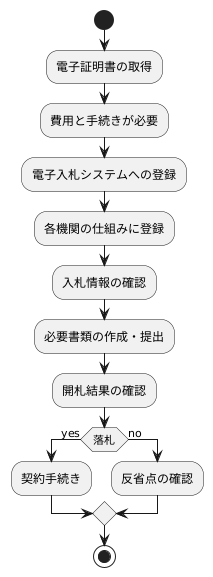

電子入札の導入手順

電子入札に参加するには、いくつかの手順を踏む必要があります。まず初めに、あなたの事業所やあなたが誰であるかを証明するための電子証明書を取得しなければなりません。この証明書は、まるで印鑑や実印のように、電子取引の世界であなたの身元を保証する大切なものです。偽造や不正を防ぐ役割も担っているので、安心して入札に参加できます。この証明書を取得するには、所定の手続きと費用が必要となりますが、一度取得すれば様々な電子入札で繰り返し使用することができるので、長期的に見ると便利です。

次に、入札に参加したい各機関が指定する電子入札の仕組みへの登録が必要です。それぞれの仕組みによって操作の手順や必要な情報が異なる場合がありますので、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。例えば、求められる書類の種類や提出期限、連絡方法などが異なる可能性があります。登録が完了したら、いよいよ入札情報の確認です。提供される情報には、入札の内容や条件、必要な書類などが含まれています。これらの情報を基に、入札に必要な書類を作成し、電子入札の仕組みを通して提出します。これらの手続きはすべてインターネット上で行われるため、場所や時間を問わず参加できることが大きな利点です。

最後に、開札日時の到来とともに、電子入札の仕組み上で開札の結果が公表されます。結果を確認し、もし落札できた場合は、契約の手続きへと進みます。落札できなかった場合でも、なぜ落札できなかったのか、反省点を見つけることで、次の入札に活かすことができます。このように、電子入札は、従来の紙ベースの入札に比べて、時間や手間を大幅に削減できるだけでなく、透明性の高い公正な取引を実現する上で重要な役割を果たしています。また、電子化によって情報のやり取りがスムーズになり、事務作業の効率化にも繋がります。さらに、場所を選ばずに参加できるため、地方の事業者にとっても大きなメリットとなります。

電子入札の課題

電子入札制度は、従来の紙による入札に比べて、時間や費用の削減、透明性の向上など、多くの利点をもたらしています。しかしながら、その普及に伴い、いくつかの課題も明らかになってきています。

まず、情報の安全性を保つことは非常に重要な課題です。電子入札は、インターネットを通じて行われるため、不正なアクセスや情報の漏えいといった危険に常にさらされています。そのため、堅牢な安全対策を施し、取引の安全性を確保することが必要不可欠です。例えば、強力な暗号技術の活用やアクセス制限の徹底、定期的なシステムの点検などが挙げられます。これらの対策を怠ると、企業の重要な情報が盗まれたり、不正に入札が操作されたりする恐れがあり、大きな損害につながる可能性があります。

次に、情報機器の操作に慣れていない企業への対応も重要な課題です。特に、中小企業や高齢者が経営する企業の中には、パソコンやインターネットの操作に不慣れな人も少なくありません。このような企業にとっては、電子入札システムの操作は複雑で難しく、参加の障壁となる可能性があります。そこで、操作方法を学ぶための講習会や個別指導、電話による相談窓口の設置など、きめ細やかな支援体制を構築することが必要です。これらの支援策によって、より多くの企業が電子入札に参加しやすくなり、その利点を享受できるようになると考えられます。

さらに、電子入札システムの標準化も課題の一つと言えるでしょう。現在、各自治体や機関によってシステムが異なっているため、複数の入札に参加する企業は、それぞれ異なるシステムの使い方を覚える必要があります。これは企業にとって大きな負担となるため、システムの統一化や操作方法の共通化を進めることで、企業の負担軽減を図ることが期待されます。

これらの課題を一つずつ解決していくことで、電子入札はさらに普及し、公正で効率的な取引の実現に貢献していくでしょう。

| 課題 | 対策 |

|---|---|

| 情報の安全性を保つこと | 強力な暗号技術の活用、アクセス制限の徹底、定期的なシステムの点検 |

| 情報機器の操作に慣れていない企業への対応 | 操作方法を学ぶための講習会、個別指導、電話による相談窓口の設置 |

| 電子入札システムの標準化 | システムの統一化や操作方法の共通化 |

電子入札の将来

紙を使わない電子的な方法で、様々な品物や仕事を選ぶやり方が、これからもっと広まっていくと考えられます。かしこい機械や、記録を鎖のように繋げて安全にする技術などが取り入れられ、より早く、より正確で、開かれた仕組みになることが望まれています。

例えば、かしこい機械を使うことで、どのくらいの値段で選ばれるのか予想したり、悪いことをしている人を見つけることができるようになります。また、記録を鎖のように繋ぐ技術を使うことで、記録をこっそり書き換えることを防いだり、これまでの取引を誰にでもわかるようにすることができます。

このような技術の進歩によって、電子的な方法で品物や仕事を選ぶやり方は、国の仕事を進める上で大きな変化をもたらし、より正しい方法で、無駄なく進められる仕組みへと変わっていくでしょう。より多くの会社がこの仕組みに参加し、良い点を活かせるように、さらなる改良と普及が期待されます。

将来は、国の仕事全てがこの電子的な方法で行われ、誰でも簡単に参加できるようになるでしょう。これは、国の仕事が誰にでもわかりやすく、無駄なく行われるようになるだけでなく、地域のお店や会社がもっと元気になることにも大きく役立つと考えられます。

電子的な方法を使うことで、時間や手間を省くだけでなく、より公平な競争もできます。例えば、今まで遠くて参加できなかった会社も参加できるようになり、より多くの会社から良い提案をもらえる可能性が高まります。また、記録が全て電子的に残るため、後から確認したり、問題が起きた時に原因を調べやすくなります。このように、電子的な方法は、ただ便利なだけでなく、国の仕事がより良い方向へと進むために欠かせないものとなるでしょう。

| メリット | 具体例 | 将来への期待 |

|---|---|---|

| より早く、より正確で、開かれた仕組み |

|

国全体の仕事が電子化され、誰でも参加可能に |

| 無駄の削減、適正な手続き | 地域経済の活性化 | |

| 時間と手間を省き、公平な競争を実現 |

|

国の仕事における必須要素に |

まとめ

国や地方の仕事の発注方法を大きく変えたのが、電子入札制度です。従来の紙による入札では、たくさんの書類を用意して、役所に直接持っていく必要がありました。時間も費用もかかり、入札に参加すること自体が大変な作業でした。しかし、電子入札では、これらの手間が大幅に省けます。インターネットを通じて、いつでもどこでも入札に参加できるため、時間と費用の節約につながります。

電子入札の大きなメリットの一つは、透明性の向上です。従来の入札では、誰がいくらで入札したのか、わかりにくい部分がありました。しかし、電子入札では、すべての情報が公開されるため、不正が行われにくくなります。また、入札結果もすぐに確認できるため、迅速な事業の開始が可能になります。

さらに、電子入札は、公平な競争を促進します。地方の中小企業でも、大都市の企業と同じ土俵で競争できるため、地方経済の活性化にも貢献します。今まで距離や情報の壁で参加が難しかった企業も、容易に入札に参加できるようになりました。

もちろん、電子入札にも課題はあります。導入にあたっては、電子証明書の取得やシステムへの登録など、準備が必要です。特に、パソコンやインターネットに慣れていない企業にとっては、負担となる場合もあります。そのため、操作方法の研修やサポート体制の充実が不可欠です。また、重要な情報を取り扱うため、情報セキュリティ対策も重要です。不正アクセスや情報漏えいを防ぐための対策をしっかりと行う必要があります。

これらの課題を一つずつ解決していくことで、電子入札はさらに発展し、より多くの企業がその利便性を享受できるようになるでしょう。電子入札の普及は、私たちの社会をより良くしていくための大きな力となるはずです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|