X Window System:画面表示のしくみ

ITを学びたい

先生、『X Window System』って、何のことですか?なんだか難しそうでよくわからないです。

IT専門家

そうですね、少し難しいかもしれませんね。『X Window System』は、パソコンの画面に色々な窓(ウィンドウ)を表示したり、マウスで操作したりできるようにする仕組みのことです。例えば、インターネットを見るための窓や、文章を書くための窓などを表示させることができます。パソコンを動かすための基本的なプログラムの一つと考えてください。

ITを学びたい

なるほど。窓を表示させるための仕組みなんですね。でも、なぜ『X Window System』という名前なんですか?

IT専門家

それは、開発の歴史に由来しています。最初は『W』という名前の表示システムがあり、それを改良して作られたので、次のアルファベットである『X』が使われたんですよ。略して『X』とか『X11』(エックスイレブン)と呼ばれることもあります。UNIX(ユニックス)という種類のコンピューターでよく使われています。

X Window Systemとは。

『エックス ウィンドウ システム』という用語について説明します。これは、主にユニックス系の基本ソフトで使われている、画面に図形などを表示して操作する仕組みです。パソコンのデスクトップ画面を作ったり、ウィンドウやボタンなどの部品を管理したりします。略して『エックス』と呼ばれるほか、『エックスイレブン』と呼ばれることもあります。

はじめに

計算機を使う上で、画面に何がどう映るか、またどのように操作するかは、使う人にとってとても大切なことです。画面表示と操作方法は、計算機との接点であり、円滑な操作を実現する鍵と言えるでしょう。この画面表示と操作を支えているのが、図形を使った利用者向け操作画面、つまりGUI(ジーユーアイ)です。

ユニックス系の計算機では、Xウィンドウシステムと呼ばれるものが、このGUIを実現するための土台となっています。Xウィンドウシステムとは、画面表示やマウス、キーボードといった入力装置の制御を行うための仕組みです。複数のプログラムが画面の一部を使って表示を行うことを可能にし、それぞれのプログラムは独立して動作することができます。例えるなら、大きな掲示板に複数のポスターが貼られており、それぞれのポスターが別々の情報を表示しているようなものです。それぞれのポスターは独立しており、それぞれが更新されても他のポスターに影響はありません。

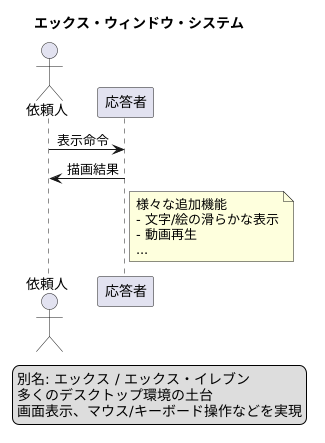

Xウィンドウシステムは、クライアント・サーバーモデルを採用しています。利用者が操作するプログラム、例えば表計算ソフトや文書作成ソフトなどは「依頼人」として働き、表示や入力の要求をXサーバーと呼ばれる「応答者」に送ります。Xサーバーは、画面やキーボード、マウスといった機器を直接制御する役割を担っており、依頼人からの要求に応じて画面表示を更新したり、入力を受け付けたりします。この仕組みにより、複数のプログラムが同じ画面上で動作し、利用者はそれぞれのプログラムとやり取りすることができるのです。

Xウィンドウシステムは、ネットワーク透過性という特徴も持っています。これは、別の計算機で動いているプログラムを、あたかも自分の計算機で動いているかのように操作できることを意味します。例えば、遠く離れた場所に設置された大型計算機の強力な処理能力を使って、自分の計算機の画面に計算結果を表示させることも可能です。このように、Xウィンドウシステムは、柔軟で強力な表示システムであり、ユニックス系計算機の操作性を支える重要な役割を担っています。

| GUIの土台 | 役割 | 特徴 | 例え |

|---|---|---|---|

| Xウィンドウシステム | 画面表示、マウス・キーボード制御 |

|

大きな掲示板に複数のポスター |

| Xサーバー | 機器の直接制御(画面、キーボード、マウス) | クライアントからの要求に応じて画面表示更新、入力受付 | 掲示板の管理者 |

| Xクライアント(表計算ソフト、文書作成ソフトなど) | 表示や入力の要求をXサーバーに送信 | – | ポスターを貼る人 |

仕組み

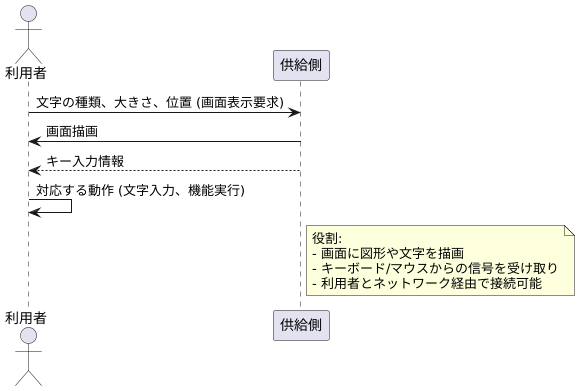

エックス・ウィンドウ・システムは、二つの要素、利用者側と供給側から成り立っています。普段私たちが目にしている表計算や文書作成、絵を描くための道具、また、情報を閲覧するための道具といった応用が、供給側に指示を出す利用者に当たります。指示を受ける供給側は、画面に図形や文字を描いたり、キーボードやマウスからの信号を受け取ったりする役割を担います。

利用者と供給側は、互いに情報をやり取りしながら動作します。例えば、利用者が画面に文字を表示したい場合、文字の種類や大きさ、位置などの情報を供給側に送ります。供給側は、受け取った情報に基づいて、画面の適切な場所に文字を描画します。同様に、キーボードのキーが押された場合、供給側はどのキーが押されたかを認識し、その情報を利用者に伝えます。利用者は、受け取った情報に基づいて、対応する動作を行います。例えば、文字入力エリアに文字を追加する、特定の機能を実行するといった具合です。

このように、利用者と供給側が分かれていることが、エックス・ウィンドウ・システムの特徴です。利用者と供給側は、ネットワークを通じて接続することもできます。つまり、遠く離れた場所にあるコンピューターで動いている応用も、手元の画面に表示し、操作することができるのです。これは、複数のコンピューターを共同で利用する場合に非常に便利です。また、利用者と供給側を分離することで、画面表示の柔軟性も向上します。例えば、一つの画面を複数の応用で共有したり、一つの応用を複数の画面に表示したりすることが容易になります。

エックス・ウィンドウ・システムは、一見複雑な仕組みですが、利用者と供給側が協調して動作することで、私たちはコンピューターを快適に操作できるようになっています。異なる種類のコンピューターや様々な応用が、この仕組みにより統一的に扱われ、私たちの作業を支えているのです。

表示

画面に図形や文字などを映し出すことを「表示」と言います。机の上にある書類のように、計算機の中の情報も見たい時にすぐ見ることができなければ意味がありません。そこで、計算機は様々な情報を画面に表示する機能を持っています。

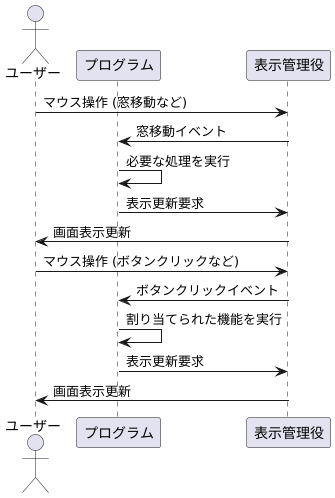

「エックス・ウィンドウ・システム」という表示の仕組みでは、窓や押しボタン、一覧表といった表示の部品を、まとめて管理する役目を持つものがあります。この管理役は、それぞれの部品が画面のどこに、どれくらいの大きさで、何色で表示されるのかといった情報を全て把握し、画面上で見やすく整えます。

例えば、机の上で書類を動かしたい時、私たちは手で書類をつかんで移動させます。同じように、計算機でも画面上の窓を移動させたいといった操作をすることがあります。この時、マウスと呼ばれる入力装置を動かすと、管理役はその動きを感知します。そして、その窓に関係するプログラムに「窓が動かされました」という連絡を送ります。

連絡を受けたプログラムは、その連絡の内容に応じて必要な処理を行います。例えば、押しボタンが押されたという連絡を受け取ると、その押しボタンに割り当てられた機能を実行します。机の上の書類であれば、書類をめくったり、書類に何かを書き込んだりするでしょう。計算機も同じように、連絡を受けて様々な処理を行い、その結果を再び画面に表示します。このようにして、私たちは計算機とやり取りしながら様々な作業を行うことができるのです。

拡張性

エックス・ウィンドウ・システムは、大変優れた拡張性を備えています。まるで積み木を組み立てるように、様々な機能を付け加えることができるのです。システム全体を大きく作り変えることなく、新しい部品を後から追加できる柔軟な仕組みが用意されているため、開発者はそれぞれの必要に合わせてシステムを自由に作り替えることができます。

この高い拡張性こそが、エックス・ウィンドウ・システムが様々な種類の計算機や応用ソフトで使われている大きな理由です。パソコンから大型の計算機まで、画面表示や操作の方法が大きく異なる様々な環境に対応できるのは、この柔軟性のおかげです。また、それぞれの応用ソフトが独自の機能を付け加えることも容易であるため、多種多様なソフトがエックス・ウィンドウ・システム上で動作しています。

さらに、エックス・ウィンドウ・システムは長年にわたり改良が続けられてきました。その歴史の中で、様々な機能が追加され、性能も向上し、安定性も高まっています。初期の頃から、多くの開発者によって改良が重ねられ、様々な利用環境でテストされ、洗練されてきた結果、信頼できるシステムとして広く認められるようになりました。

こうした拡張性と信頼性により、エックス・ウィンドウ・システムは、多くのユニックス系システムにとってなくてはならない存在となっています。画面表示や操作の基盤として、様々な応用ソフトを支える重要な役割を担っており、ユニックス系システムの普及と発展に大きく貢献してきたと言えるでしょう。今後も、その柔軟な仕組みと安定した動作によって、様々な計算環境で利用され続けることが期待されます。

| 特徴 | 詳細 | 利点 |

|---|---|---|

| 拡張性 | 積み木のように機能を追加できる柔軟な仕組み | 様々な計算機や応用ソフトへの対応、開発者による自由なカスタマイズ |

| 信頼性 | 長年の改良による安定性と性能向上、多くの開発者によるテストと洗練 | 信頼できるシステムとしての普及、様々な利用環境での安定動作 |

| 重要性 | Unix系システムにとって不可欠な存在、画面表示と操作の基盤 | Unix系システムの普及と発展に貢献 |

呼び方

画面表示を司る『エックス・ウィンドウ・システム』という仕組みは、色々な呼び名で呼ばれています。例えば、単純に『エックス』と呼ばれることもあれば、『エックス・イレブン』と呼ばれることもあります。この『エックス・イレブン』という呼び名は、元々はエックス・ウィンドウ・システムの11番目の版を表す言葉でした。しかし、今では版に関わらず、エックス・ウィンドウ・システム全体を指す言葉として広く使われています。つまり、『エックス』と『エックス・イレブン』、どちらの呼び方を聞いても、実際には同じものを指しているので、言葉の表面にとらわれず、意味を理解することが大切です。

このエックス・ウィンドウ・システムは、パソコンの画面を自由に操作できるようにするための土台のような役割を果たしています。そして、この土台の上で、様々な飾り付けや便利な道具が用意されています。これが、『デスクトップ環境』と呼ばれるものです。デスクトップ環境は、パソコンの画面に表示される絵や窓、一覧表などを、より使いやすく配置し、誰もが快適にパソコンを使えるように工夫されています。例えば、よく使われる道具を画面上に常に表示しておくことで、すぐに使えるようにしたり、複数の作業を同時に行う際に、それぞれの作業画面を整理して見やすくしたりといった工夫が凝らされています。

有名なデスクトップ環境としては、『グノーム』や『ケーディーイー』などがあります。これらは見た目や操作方法がそれぞれ異なりますが、どちらもエックス・ウィンドウ・システムの土台の上で動いています。エックス・ウィンドウ・システムの持つ様々な機能を活用することで、これらのデスクトップ環境は、より使いやすく、より高度な画面表示を実現しているのです。

まとめ

「エックス・ウィンドウ・システム」は、多くの業務用計算機で使われている基本的な描画表示の仕組みです。計算機の画面に文字や絵を表示したり、マウスやキーボードからの操作を受け付けたりする、重要な役割を担っています。この仕組みは、表示をする部分と、表示を命令する部分を分けて考えることで、様々な利点をもたらします。

表示を命令する部分は「依頼人」、表示をする部分は「応答者」と呼ばれ、それぞれが別々の計算機上でも動作することが可能です。例えば、遠く離れた場所にある強力な計算機で複雑な計算を行い、その結果を自分の手元の計算機に表示させる、といったことも可能になります。この仕組みにより、計算機の利用場所や性能にとらわれずに、柔軟な作業環境を実現できます。

「エックス・ウィンドウ・システム」は、様々な追加機能を提供することで、多様な利用者の要望に応えています。例えば、文字や絵を美しく滑らかに表示するための機能や、動画を再生するための機能など、多くの追加機能が開発されています。これらの追加機能は、「エックス・ウィンドウ・システム」の基本的な仕組みに追加される形で提供され、必要に応じて利用することができます。

「エックス・ウィンドウ・システム」は、「エックス」や「エックス・イレブン」といった短い名前で呼ばれることもあります。また、多くの机上作業環境の土台としても利用されており、私たちが普段何気なく行っている計算機操作を支える、縁の下の力持ちと言えるでしょう。画面に表示される文字や絵、マウスの動きやキーボードの入力など、私たちが計算機とやり取りするほぼ全ての操作は、「エックス・ウィンドウ・システム」の働きによって実現されているのです。日頃意識することは少ないかもしれませんが、この仕組みが私たちの計算機利用を支えている重要な技術であることを理解しておくと良いでしょう。