起動:機器とソフトの始まり

ITを学びたい

先生、「起動」ってどういう意味ですか?よく聞くんですけど、実はよくわかっていなくて…

IT専門家

起動とは、機械や道具を動かすために準備を整えて、使えるようにすることだよ。例えば、パソコンの電源を入れて使えるようにすることや、アプリを立ち上げて使えるようにすることも起動っていうんだ。

ITを学びたい

アプリを立ち上げるのも起動っていうんですね!じゃあ、パソコンの電源を入れてインターネットを見る準備ができるまでの全部が起動ってことですか?

IT専門家

そうだよ。パソコンの電源を入れてからインターネットを見れるようになるまでの一連の流れも起動って言うんだ。特に、電源を入れてから基本となるソフトが動くまでは「ブート」っていう特別な呼び方をすることもあるよ。

起動とは。

情報技術に関する言葉である「起動」について説明します。「起動」とは、コンピューターなどの機械の電源を入れて、使える状態にすることです。アプリケーションソフトの場合は、スタートメニューから選んだり、絵文字を二度続けて押したりして、動かせる状態にすることを意味します。付け加えると、電源を入れた後、基本となる操作の仕組みが動き出すまでの一連の流れを「ブート」または「ブートストラップ」と言います。

起動とは

起動とは、機器の電源を入れて使えるようにすることです。ちょうど眠っていた人が目を覚ますように、様々な機器を動かすための最初の段階と言えます。身近なパソコンだけでなく、携帯電話や薄型の持ち運びできる計算機、遊びに使う機械など、色々な電気で動く道具で共通の操作です。

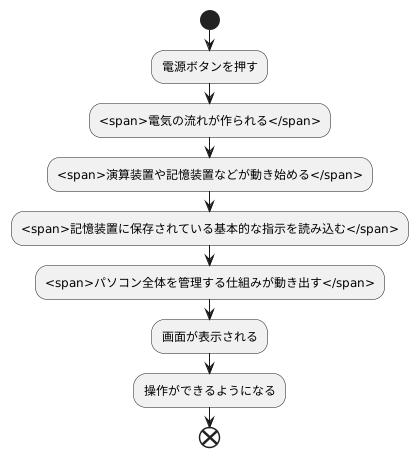

機器の電源を入れるボタンを押すと、目には見えない複雑な作業が内部で始まり、最終的に私たちが使える状態になります。この一連の流れ全体を起動と呼びます。

例えば、パソコンを例に考えてみましょう。電源ボタンを押すと、まず電気の流れが作られます。次に、主要な部品である演算装置や記憶装置などが動き始め、記憶装置に保存されている基本的な指示を読み込みます。この指示には、画面に何を描くか、どの部品をどう動かすかなど、パソコンが動くために必要な情報が詰まっています。

基本的な指示を読み込んだ後は、パソコン全体を管理する仕組みが動き出し、私たちが普段見ている画面が表示されます。そして、文字を書いたり、絵を描いたり、計算をしたりといった操作ができるようになります。

このように、起動は様々な部品が連携して動作する、複雑な過程です。まるで指揮者がオーケストラをまとめ上げるように、目に見えない指示が機器全体を制御し、使える状態へと導きます。この起動という作業は、私たちのデジタルな生活を支える、なくてはならない大切な行為と言えるでしょう。

応用ソフトの起動

応用ソフトを起動するとは、パソコンや携帯端末で目的の機能を使うために、ソフトを動かす準備を整えることです。ちょうど、読みたい本を選んで開くのと同じように、様々なソフトの中から必要なものを選び、使える状態にする作業と言えます。

パソコンの場合、起動方法はいくつかあります。まず、画面左下にある「スタート」と書かれた場所をクリックすると、インストールされているソフトの一覧が表示されます。その中から使いたいソフトを選ぶことで起動できます。また、パソコンの画面上に表示されている小さな絵(机の上の書類のようなもの)をダブルクリックすることでも起動できます。この小さな絵は、よく使うソフトへの近道のようなもので、これをクリックすることで目的のソフトを素早く開くことができます。

一方、スマートフォンやタブレットの場合は、画面に並んでいるアプリの小さな絵を軽く触れることで起動できます。これらの小さな絵は、それぞれがアプリを表しており、触れることでアプリが開き、様々な機能が利用可能になります。

ソフトが起動すると、多くの場合、新しい画面が表示されます。この画面には、そのソフトが持つ様々な機能を使うためのボタンやメニューなどが配置されています。例えば、文章を作るためのソフトであれば、文字を入力する場所や、文字の大きさや色を変えるためのボタンが表示されます。また、絵を描くためのソフトであれば、様々な色の絵の具や筆、消しゴムといった道具が画面上に表示され、自由に絵を描くことができます。このように、ソフトを起動することで、それぞれのソフトが持つ様々な機能を利用できるようになり、目的の作業を行うことができるようになります。

まるで、本棚から本を取り出して開くように、あるいは道具箱から必要な道具を取り出すように、応用ソフトを起動することは、目的の作業を始めるための第一歩と言えるでしょう。

| デバイス | 起動方法 | 説明 |

|---|---|---|

| パソコン | スタートメニューから選択 | インストールされているソフトの一覧から選択 |

| パソコン | アイコンをダブルクリック | デスクトップ上のアイコンをクリック |

| スマートフォン/タブレット | アイコンをタップ | 画面に並んでいるアプリのアイコンをタップ |

起動と「立ち上げ」の違い

機械や道具を動かすことを表す「起動」と「立ち上げ」。この二つの言葉は、似ているようで実は使い分けが必要です。

「起動」とは、機械や道具に命を吹き込むように、スイッチを入れて使える状態にすることを言います。例えば、朝、パソコンの電源ボタンを押して、画面が表示され、作業ができる状態になる。これが「パソコンを起動する」です。同じように、冷蔵庫のコンセントを差し込んで稼働させたり、テレビのリモコンで電源を入れて映るようにしたりするのも「起動」です。つまり、すでに用意されている物事を使えるようにする行為が「起動」です。

一方、「立ち上げ」は何かを新しく始める、または、停止していたものを再び動かすことを指します。特に、事業や計画、組織といった複雑なものを始めるときによく使われます。例えば、新しい店を開くための準備から開店までの一連の作業は「店を立ち上げる」と言います。また、一度閉鎖した工場を再び稼働させることも「工場を立ち上げる」と言います。この場合、単に機械のスイッチを入れるだけでなく、人材の確保や材料の調達、販売ルートの確立など、様々な準備や調整が必要になります。

このように、「起動」は比較的単純な操作で済むのに対し、「立ち上げ」は多くの準備と段階を踏む複雑な作業を伴います。例として、パソコンで新しく表計算ソフトを使う場合を考えてみましょう。パソコンの電源を入れて使える状態にするのは「起動」ですが、表計算ソフトを導入し、設定を行い、使いこなせるように準備するまでを含めた一連の作業は「立ち上げ」と言えるでしょう。対象や状況によって適切な言葉を選ぶことで、より正確に意図を伝えることができます。

| 項目 | 起動 | 立ち上げ |

|---|---|---|

| 意味 | 機械や道具にスイッチを入れ、使える状態にすること | 何かを新しく始める、または停止していたものを再び動かすこと |

| 対象 | 機械、道具など、すでに用意されているもの | 事業、計画、組織、複雑なものなど |

| 作業 | 比較的単純な操作 | 多くの準備と段階を踏む複雑な作業 |

| 例 | パソコンの電源を入れる、冷蔵庫のコンセントを差し込む、テレビの電源を入れる | 新しい店を開く、閉鎖した工場を再び稼働させる、新しいシステムを導入する |

ブートストラップ

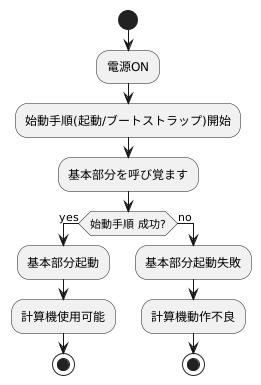

計算機に電気を送ると、まず最初に小さな仕掛けが動き出します。これは、人間で例えるなら、まだ頭がぼんやりとしている寝起きのような状態です。この小さな仕掛けこそが「始動手順」であり、よく「起動」とも呼ばれるものです。この手順がなければ、計算機は複雑な作業を行うための大きな仕組みである基本部分を動かすことができません。

始動手順は、計算機の電源が入るとすぐに動き出し、基本部分を呼び覚ます役割を担います。小さな仕掛けが大きな仕組みを動かす、まるで靴ひもを引っ張って靴を履く様子に似ています。靴ひもの先の革を引っ張ることで、全体を締め上げることができるように、小さなプログラムが大きな基本部分を起動させるのです。この様子から、「始動手順」は靴ひもの先の革を意味する「ブートストラップ」と呼ばれるようになりました。

この始動手順が滞りなく終わると、基本部分は無事に動き出し、計算機を使う準備が整います。基本部分は、様々な命令を理解し、計算機全体を制御する重要な役割を担っています。基本部分が正しく動いて初めて、計算機に指示を出したり、文字を書いたり、絵を描いたりといった操作が可能になります。つまり、始動手順は、計算機が複雑な作業を始める前に、欠かせない準備運動のようなものと言えるでしょう。

始動手順がうまくいかないと、基本部分は正しく起動せず、計算機は正常に動作しません。これは、人間で言うなら、朝起きても頭が働かず、何もできない状態に似ています。計算機にとって、始動手順は目覚めの儀式であり、一日の始まりを告げる大切な手順と言えるでしょう。

起動の重要性

機械や道具を使う時は、まずそれらを動かすことから始めます。これは、机の上の計算機でも、電話の中の様々な道具でも同じです。この「動かす」という最初の動作を「起動」と言います。起動は、使う道具を準備する大切な最初の段階です。

起動がうまくいかないと、その後の作業は何もできません。例えば、机の上の計算機で計算をしたいのに、計算機に電源が入らなければ計算はできません。同じように、電話の中の予定表を見たいのに、予定表の道具が起動しなければ予定を確認できません。つまり、起動は全ての作業の出発点と言えるのです。

もし起動に問題があると、作業の効率が落ちてしまいます。例えば、朝一番に使うパソコンが起動に時間がかかると、その日の仕事が遅れてしまうかもしれません。また、会議中に必要な資料を表示する道具が起動しないと、会議の流れが止まってしまうこともあります。さらに、起動時の不具合は、保存した大切な情報の損失に繋がる恐れもあります。例えば、パソコンが急に動かなくなり、保存していない作業内容が消えてしまうかもしれません。

このような問題を防ぐためにも、それぞれの道具の正しい起動方法を理解しておくことが大切です。説明書をよく読んで、手順通りに操作する必要があります。また、起動中に普段と違う表示が出た場合は、注意深く内容を確認し、適切な対応をすることが重要です。表示されている内容が理解できない場合は、詳しい人に相談するか、説明書をもう一度確認するなどして、問題を解決するようにしましょう。 正しい起動と適切な対処法を知っていれば、安心して道具を使い、快適に作業を進めることができます。

| 起動の重要性 | 問題点 | 対策 |

|---|---|---|

| 全ての作業の出発点 | 作業効率の低下 情報の損失 |

正しい起動方法の理解 説明書をよく読む 手順通りの操作 異常時の適切な対応 |

起動を早くする工夫

機械の立ち上がりを速くするための様々な方法があります。立ち上がりに時間がかかるのは、多くの仕事を機械が一度にしなければならないからです。まるで、朝起きてすぐにたくさんの用事をこなすようなものです。これを少しでも楽にするために、不要な仕事を減らすことが重要です。

まず、機械が立ち上がる時に自動的に動き出す不要な道具を止めましょう。これは、朝起きたらまずテレビをつける、音楽を流すといった習慣をなくすようなものです。これらの道具は、機械が立ち上がった後に必要な時に自分で動かせば十分です。次に、情報の保管庫である入れ物を整理整頓しましょう。これは、部屋を片付けるようなものです。必要な物が必要な場所にきちんと整理されていれば、探し物に時間をかける必要がなくなります。

また、機械自体の性能を上げることも効果的です。古い入れ物を新しい、速い入れ物に交換するだけで、情報の読み込み速度が格段に向上します。これは、書類を整理する棚を、使い古されたものから新しい、整理しやすいものに交換するようなものです。さらに、機械の頭脳である基本道具や応用道具を最新の状態に保つことも大切です。これは、常に新しい知識を学び、仕事のやり方を改善していくようなものです。定期的に更新することで、道具の不具合が直ったり、新しい機能が追加されたりして、立ち上がりも速くなることがあります。

このように、機械の立ち上がりを速くする工夫は、快適な作業環境を作る上で非常に重要です。毎日の作業をスムーズに始めるためにも、これらの工夫をぜひ試してみてください。

| カテゴリー | 対策 | 例え |

|---|---|---|

| 不要な仕事を減らす | 自動的に起動する不要なツールを停止する | 朝起きてすぐテレビや音楽をつけるのをやめる |

| 情報の保管庫(ストレージ)を整理整頓する | 部屋を片付ける | |

| 機械自体の性能を上げる | 古いストレージを新しい高速なものに交換する | 書類棚を使い古されたものから新しいものへ交換する |

| 基本ツールや応用ツールを最新の状態に保つ | 常に新しい知識を学び、仕事のやり方を改善する |