ソフト導入の基礎知識

ITを学びたい

先生、「インストール」ってよく聞きますけど、具体的に何を指しているのですか?

IT専門家

そうですね。「インストール」とは、コンピューターに新しいソフトウェアを使えるようにすることです。たとえば、新しいゲームを遊べるようにしたり、お絵描きソフトを使えるようにしたりすることですね。

ITを学びたい

ゲームをダウンロードするだけじゃダメなんですか?

IT専門家

ダウンロードだけでは、コンピューターはまだそのゲームを認識して動かせません。ダウンロードしたファイルをコンピューターに組み込んで、使えるように準備する作業が「インストール」です。ゲームでいうなら、ゲームのデータをコンピューターにコピーして、必要な設定を行うことです。この準備をするための専用のソフトウェアを「インストーラー」と言います。

installとは。

『導入する』という情報技術の言葉について説明します。これは、コンピューターに新しいソフトウェアを入れて使えるようにすることを指します。具体的には、装置に必要なファイルを複製し、設定を行います。反対に、ソフトウェアを取り除く操作は『削除する』と言います。『準備する』という言葉も同じ意味で使われます。また、導入を自動的に行うソフトウェアは『導入支援ソフト』と呼ばれます。

導入とは

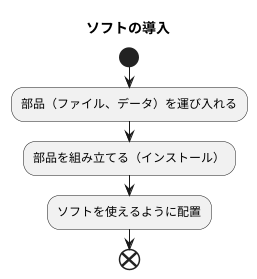

新しく手に入れた机を組み立てる作業を想像してみてください。部品を運び入れ、説明書を見ながら組み立て、最後に自分の部屋に配置して初めて使えるようになりますよね。これと同様に、コンピューターに新しい道具(ソフト)を追加して使えるようにする作業が導入です。

導入作業は、大きく分けて3つの段階に分かれます。まず、必要な部品(ファイルやデータ)をコンピューターの中に運び入れる必要があります。これは、購入した机の部品を家の中に運び入れるのと似ています。インターネットから部品をダウンロードしたり、CDなどの記録媒体からコンピューターにコピーしたりすることで、必要な部品を揃えます。

次に、運び入れた部品を組み立てる作業(インストール)を行います。机の組み立てには、説明書を見ながら部品を一つ一つ組み立てていく必要があります。ソフトの導入も同様に、画面に表示される手順に従って操作を行い、ソフトを正しく組み立てていく必要があります。この段階では、ソフトがコンピューターの環境に合わせて正しく動作するように、様々な設定を行います。例えば、どの場所にソフトを配置するか(インストール先)、どの種類の書類を開けるように設定するかなどを決めます。

最後に、組み立てたソフトを実際に使えるように配置する作業です。机を自分の部屋の使いやすい場所に配置するように、コンピューターの画面にソフトの入り口(アイコン)を表示させたり、関連書類と結びつけたりすることで、ソフトをすぐに使えるように準備します。

これらの作業が完了して初めて、新しいソフトをコンピューターで利用できるようになります。導入は、コンピューターを自分の使い方に合わせてより便利に、より使いやすくするための最初の大切な一歩と言えるでしょう。

導入の具体的な手順

新しく何かを始めるには、まず準備が必要です。導入の手順は種類によって様々ですが、大抵は導入用の仕掛けを動かすことから始まります。この仕掛けは、必要な情報を適切な場所に書き写し、関連する準備を自動的に行います。画面に現れる案内に沿って進めることで、比較的簡単に作業を終えることができます。

導入中には、幾つかの問いに答える必要があるかもしれません。例えば、使い方に関する規約への同意や、導入する場所の指定、必要な部品の選択などです。 これらの問いは、正しく動かすために必要な情報なので、内容をよく確かめてから答えましょう。焦らず、一つずつ確認していくことが大切です。

導入が完了したら、多くの場合、計算機の再起動を求められます。再起動とは、計算機を一度止めて、再び動かすことです。これは、変更された準備内容を反映させ、新しく導入したものがきちんと動くようにするために必要です。再起動することで、全ての準備が整い、快適に使い始めることができます。

もし、導入中に何かわからないことがあれば、付属の説明書を読むか、販売元に問い合わせてみましょう。説明書には、導入方法だけでなく、使い方についても詳しく書かれています。また、販売元は専門の担当者が対応してくれるので、安心して質問することができます。 困ったときは、一人で悩まずに、積極的に助けを求めることが大切です。適切な手順で進めれば、誰でも簡単に導入を完了し、新しい機能を楽しむことができます。

| 手順 | 説明 | 詳細 |

|---|---|---|

| 導入開始 | 導入用の仕掛けを動かす | 必要な情報を適切な場所に書き写し、関連する準備を自動的に行う。画面の案内に沿って進める。 |

| 質問への回答 | 使い方に関する規約への同意、導入場所の指定、必要な部品の選択など | 正しく動かすために必要な情報なので、内容をよく確かめてから答える。 |

| 再起動 | 計算機を一度止めて、再び動かす | 変更された準備内容を反映させ、新しく導入したものがきちんと動くようにするために必要。 |

| 不明点の確認 | 付属の説明書を読むか、販売元に問い合わせる | 説明書には導入方法だけでなく、使い方についても詳しく書かれている。販売元は専門の担当者が対応。 |

導入補助ソフト

新しい事務処理の仕組みや道具を取り入れる作業は、多くの場合、手間と時間がかかります。特に、新しく取り入れる道具が複雑な場合には、様々な手順を正しく踏まなければならず、担当者にとって大きな負担となることがあります。そこで、これらの作業を簡単にするための道具として、「導入補助ソフト」が登場しました。このソフトは、言わば、新しい道具の導入作業を自動化してくれる案内役のようなものです。

導入補助ソフトを使うことの最大の利点は、複雑な手順を一つ一つ手作業で行う必要がないという点です。例えば、新しい道具を使うために必要な書類などをインターネットから取り込む必要がある場合、導入補助ソフトは、これらの書類を自動的に探し出し、必要なものだけを拾ってきてくれます。さらに、それらの書類を、コンピューターの中の適切な場所にきちんと整理して保管してくれるので、担当者が書類の置き場所を覚える必要もありません。また、新しい道具を使うための様々な設定も、画面の指示に従って簡単な操作を行うだけで自動的に完了します。

導入補助ソフトは、複数の新しい道具をまとめて取り入れる場合や、同じ道具を複数のコンピューターに一斉に導入する場合に特に効果を発揮します。例えば、会社全体で新しい事務処理道具を導入する場合、各部署の担当者が個別に導入作業を行うと、非常に多くの時間と労力がかかります。しかし、導入補助ソフトを使えば、これらの作業をまとめて自動化できるため、担当者の負担を大幅に軽減し、導入作業にかかる時間を大幅に短縮できます。このように、導入補助ソフトは、限られた時間と人員で効率的に新しい道具を導入するために欠かせないものと言えるでしょう。導入補助ソフトを活用することで、企業や団体は、よりスムーズに新しい仕組みや道具を取り入れ、業務の効率化を図ることが可能になります。

| 導入補助ソフトの利点 | 詳細 | 効果 |

|---|---|---|

| 複雑な手順の自動化 | インターネットからの書類の自動取得、整理、保管、設定の自動化 | 手作業の削減、担当者の負担軽減 |

| 複数導入の効率化 | 複数の道具、複数のコンピューターへの一斉導入 | 時間と労力の大幅削減、導入時間の短縮 |

導入の反対

新しく何かを取り入れる行為があれば、反対にそれを取り除く行為もあります。情報機器の世界において、新しく道具を加えることを導入と呼びますが、その反対の操作、つまり不要になった道具を取り除く作業は削除と呼ばれています。この削除について、詳しく説明しましょう。

削除とは、情報機器の中にある不要な道具を取り除く作業のことです。例えば、絵を描く道具、文章を作る道具、計算をする道具など、様々な道具が情報機器の中にはありますが、使わなくなった道具をずっと置いておくと、情報機器の中の記憶する場所が足りなくなってしまいます。また、道具同士が干渉し合い、うまく動かなくなってしまう可能性もあります。このような問題を防ぐために、削除は大切な作業と言えるでしょう。

削除の方法は、道具によって様々です。しかし、多くの場合、情報機器の操作をまとめて管理している場所(例えば、操作盤のような場所)から、削除専用の道具を動かすことで実行できます。この削除専用の道具は、導入時に情報機器に書き込まれた記録や設定を見つけ出し、不要な道具を情報機器から完全に取り除く役割を果たします。

削除が完了したら、情報機器を再起動することを強くお勧めします。再起動とは、情報機器の電源を入れ直す操作のことです。再起動を行うことで、削除された道具に関連する設定も完全に消去され、情報機器が本来の調子を取り戻すことができます。まるで、部屋を掃除して不要な物を片付けるように、情報機器の中も整理整頓することで、より快適に利用できるようになるのです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 削除 | 情報機器の中にある不要な道具(アプリ等)を取り除く作業。 |

| 削除の必要性 | 記憶容量の確保、道具同士の干渉防止。 |

| 削除の方法 | 管理画面(操作盤)から削除専用の道具(アンインストーラー等)を動かす。 |

| 削除後の推奨操作 | 再起動。削除された道具に関連する設定も完全に消去され、情報機器が本来の調子を取り戻せる。 |

別の言い方

『準備』とは、新たな計算機を使う前に、様々な作業を行うことを指します。まるで、舞台の幕を開ける前に、役者や道具を配置し、照明や音響を整えるようなものです。特に、買ったばかりの計算機に色々な道具(ソフト)を組み込んだり、大きな仕組み全体を組み立てたりする際に、この言葉がよく使われます。

この準備という作業は、計算機を特定の用途に合わせるための大切な作業です。例えば、絵を描くことに使うのか、文章を書くことに使うのか、あるいは計算をすることに使うのか、といった用途に合わせて、必要な道具(ソフト)を揃えます。必要な道具が揃っていなければ、計算機は本来の力を発揮できません。

準備には、道具(ソフト)を組み込むだけでなく、様々な作業が含まれます。例えば、複数の計算機を繋ぐための網の目のような仕組み(ネットワーク)を設定したり、以前使っていた計算機から大切な情報(データ)を移し替えたりすることも、準備に含まれます。

計算機を気持ちよく使うためには、目的に合った道具(ソフト)をきちんと準備することが欠かせません。もし、準備が不十分だと、計算機を使う際に様々な問題が発生し、作業が滞ってしまう可能性があります。例えば、必要な道具(ソフト)がなければ、目的の作業ができませんし、網の目のような仕組み(ネットワーク)の設定が間違っていれば、他の計算機と情報をやり取りすることができません。

準備作業を丁寧に行うことで、快適な計算機の環境を作ることができます。これは、家を建てる際に、土台をしっかり固めるのと同じです。土台がしっかりしていれば、家は安定し、長く住むことができます。同様に、計算機の準備をしっかり行えば、安定して快適に計算機を使うことができます。

| 準備の目的 | 具体的な作業 | 例 | 不十分な場合の影響 |

|---|---|---|---|

| 計算機を特定の用途に合わせる | 道具(ソフト)を組み込む | 絵を描くソフト、文章を書くソフト、計算ソフト | 目的の作業ができない |

| 複数の計算機を繋ぐための仕組み(ネットワーク)を設定する | 他の計算機と情報をやり取りすることができない | ||

| 以前使っていた計算機から大切な情報(データ)を移し替える |