企業の資源を最大限に活用する

ITを学びたい

先生、『企業資源計画』って言葉をよく聞くんですけど、一体どういう意味なんですか?

IT専門家

いい質問だね。『企業資源計画』、略してERPは、会社にあるヒト・モノ・カネ・情報といった資源を、ひとつのシステムで管理して、経営を効率よく行うための仕組みのことだよ。

ITを学びたい

なるほど。でも、例えばどんな時に役立つんですか?

IT専門家

例えば、営業部が受注した情報が、すぐに製造部や資材部に伝わることで、必要な材料をすぐに準備できたり、在庫管理がスムーズになったりするんだ。そうすることで、無駄なコストを減らしたり、お客さんに早く商品を届けられるようになるんだよ。

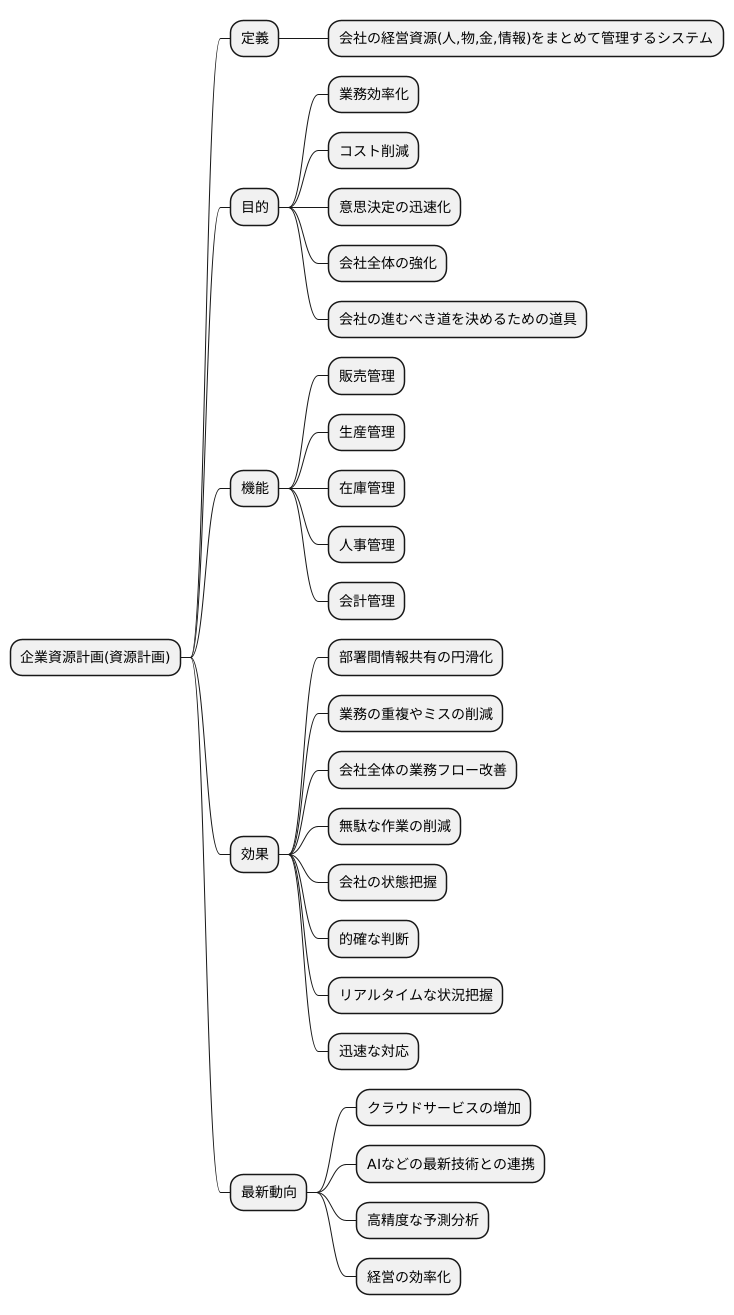

企業資源計画とは。

『会社全体の資源を計画的に使うこと』(略してERP)という情報技術の用語について

全体像

会社全体の経営資源をうまく活用するための仕組み、いわゆる企業資源計画(略して資源計画)について説明します。資源計画とは、会社を動かすために必要な人、物、お金、情報といったあらゆるものを、まとめて管理するシステムのことです。これらの資源をひとつにまとめて管理することで、仕事が効率よくなり、費用を抑え、素早い判断ができるようになり、会社全体の力を強くすることができます。資源計画はただの仕組みではなく、会社の進むべき道を決めるための重要な道具と言えるでしょう。

具体的には、販売、生産、在庫、人事、会計といった様々な仕事のやり方をまとめて管理する機能があります。これにより、部署ごとの情報共有がスムーズになり、仕事の重複や間違いを減らすことに繋がります。例えば、営業部が新しい契約を取ったとします。この情報はすぐに生産部や在庫管理部に伝わり、必要な製品を必要なだけ作る準備ができます。また、人事部では新しい契約に伴う人員配置の検討も始めることができます。このように、資源計画を使うことで会社全体の情報の流れが良くなり、無駄な作業を省くことができるのです。

さらに、会社の状態を常に把握し、的確な判断をするためにも役立ちます。例えば、売上が下がっている商品があれば、すぐに原因を分析し、対策を立てることができます。また、在庫が過剰になっている場合は、生産量を調整したり、販売促進活動を行うことで、無駄な在庫を減らすことができます。このように、資源計画は会社の状況をリアルタイムで把握し、迅速な対応を可能にします。

最近は、インターネットを通じて利用できる資源計画も増えてきており、導入や運用にかかる費用を抑えることができます。さらに、人工知能などの最新技術との組み合わせも進んでおり、資源計画は進化し続けています。これらの技術を活用することで、より精度の高い予測や分析が可能になり、会社の経営をより効率的に行うことができるようになります。

導入のメリット

事業全体の情報管理を統合する仕組みを取り入れることで、会社には様々な良い点が生じます。まず、仕事の手順が統一され、作業の効率が上がります。例えば、注文を受けてから商品を発送するまでの一連の流れを自動化することで、商品の到着までの時間を短縮できます。また、倉庫にある商品の管理の精度が向上し、持ち過ぎや不足といった問題が起こる危険性を減らせます。

さらに、各部署の情報が集約されることで、会社の状態をいつでも把握できるようになり、素早い判断が可能になります。例えば、売上の変化や顧客の動向を細かく調べることで、より効果的な販売戦略を立てることができます。

加えて、情報管理の仕組みは社内の管理体制を強化するのにも役立ちます。それぞれの担当者に合わせた情報へのアクセス権限を設定したり、データの変更履歴を管理したりといった安全対策が充実しているため、不正が行われるのを防いだり、法令遵守を徹底したりすることに繋がります。

このように、情報管理の仕組みを導入することは、業務の効率化だけでなく、経営判断の迅速化や内部統制の強化にも繋がり、会社の成長を大きく支える重要な役割を果たします。これまで部署ごとに管理していた情報を一元化することで、全体像を把握しやすくなり、無駄な作業を減らし、資源を有効活用することに繋がります。また、変化への対応も素早く行えるようになり、競争の激しい市場環境の中でも優位性を保つことができます。

| メリット | 具体的な効果 |

|---|---|

| 業務の効率化 |

|

| 経営判断の迅速化 |

|

| 内部統制の強化 |

|

導入時の注意点

事業全体の資源計画とも言える、会社全体の経営資源を統合的に管理する仕組みを導入する際には、会社にとって大きな変化となるため、いくつか気を付ける点があります。まず何よりも、この仕組みを導入する目的をはっきりとさせることが大切です。どのような問題を解決したいのか、どのような成果を望んでいるのかを、前もってきちんと考えておく必要があります。

次に、自社の仕事の流れに合った仕組みを選ぶことが重要です。色々な種類の仕組みがあり、それぞれ働きや特徴が違います。自社の必要に合った最適な仕組みを選ぶことが、導入を成功させるための重要な点です。加えて、この仕組みを入れるということは、単に機械を導入するだけでなく、仕事の流れや会社の組織のあり方を見直すことも必要になります。そのため、社員への教育や訓練をしっかり行い、円滑な移行を支えることが大切です。新しい仕組みへの理解を深め、スムーズに使えるようにするための準備が重要になります。

さらに、仕組みを提供してくれる会社との緊密な連携も欠かせません。提供会社の持つ専門知識を活かし、導入計画を成功へと導くことが重要です。導入後も、継続的な保守や管理が必要となります。定期的な点検や更新を行い、常に最適な状態で運用していくことが大切です。また、利用状況を分析し、必要に応じて機能の追加や変更を行うことで、より効果的に活用することができます。これらを通してこそ、導入した効果を最大限に引き出し、会社の成長へと繋げることができるのです。

| 導入時の注意点 | 詳細 |

|---|---|

| 目的の明確化 | 導入目的、解決したい問題、期待する成果を明確にする |

| 自社に合った仕組み選び | 様々な種類から自社の仕事の流れに最適なものを選ぶ |

| 社員への教育・訓練 | 仕事の流れや組織のあり方の見直しに伴う、社員への教育訓練 |

| 提供会社との連携 | 導入計画、導入後の保守・管理における協力体制 |

| 継続的な保守・管理 | 定期点検、更新、利用状況分析、機能追加・変更 |

今後の展望

企業活動を支える統合基幹業務システム(ERP)は、絶え間なく進歩を続けています。特に近年は、情報技術の著しい発展を背景に、様々な革新が見られます。例えば、これまで自社で運用を行うことが一般的だったシステムを、インターネットを通じて利用できる形態(クラウドコンピューティング)への移行が進んでいます。これにより、高額な設備投資をすることなくシステムを導入できるようになり、中小企業でも手軽に利用できるようになりました。

また、人間の知能を模倣した技術(AI)や、あらゆる機器をインターネットに繋げる技術(IoT)との連携も急速に進んでいます。AIを活用することで、従来は人の経験や勘に頼っていた販売数の予測を自動化したり、顧客の購買行動を分析して販売戦略に役立てたりすることが可能になります。IoTを活用すれば、工場の機械や設備の稼働状況をリアルタイムで把握し、故障の予兆を早期に発見することで、生産性の向上や保守管理の効率化に繋げることができます。このように、ERPの可能性は大きく広がっています。

さらに、利用したい機能だけを選んで利用できるERPサービスも普及しており、導入や運用にかかる費用を抑え、導入期間も短縮できるといった利点に注目が集まっています。加えて、企業活動の国際化に伴い、様々な言語や通貨に対応できるシステムへの需要も高まっています。今後も、ERPは企業の経営戦略において必要不可欠な役割を担っていくと考えられます。

| ERPの進化 | 特徴 | メリット |

|---|---|---|

| クラウド化 | インターネット経由でERPを利用 | 設備投資不要、中小企業でも利用しやすい |

| AI連携 | AIによる販売予測、顧客分析 | 販売戦略の最適化 |

| IoT連携 | 機械・設備の稼働状況把握 | 生産性向上、保守管理効率化 |

| 機能選択 | 必要な機能を選択利用 | 低コスト、短期間導入 |

| 多言語・多通貨対応 | 国際化対応 | グローバル展開支援 |

まとめ

企業活動のあらゆる情報を一元管理する仕組み、それが企業資源計画です。これは、販売や生産、会計など、会社全体の様々な活動を結びつけ、経営の効率を高めるための重要な道具です。この仕組みを取り入れることで、いくつもの良い点があります。まず、日々の作業がスムーズになり、時間と手間を省くことができます。例えば、部署ごとにバラバラだった情報が一か所に集まることで、書類を探す手間や情報の伝達ミスを減らすことができます。また、無駄な作業をなくし、費用を抑えることも期待できます。さらに、必要な情報がすぐに見つかるようになるため、経営判断のスピードアップにも繋がります。

しかし、導入にはいくつか注意すべき点があります。まず、何のためにこの仕組みを導入するのか、目的を明確にすることが大切です。会社の現状や将来の目標をしっかりと見据え、どのような効果を期待するのかを明確にしましょう。次に、自社に合った道具を選ぶことも重要です。様々な種類の道具があり、それぞれに特徴があります。会社の規模や業種、必要な機能などを考慮し、最適なものを選びましょう。さらに、社員への教育も欠かせません。新しい仕組みを使いこなせるように、十分な研修を行う必要があります。また、導入を支援してくれる業者との協力も大切です。導入の計画から運用まで、密に連絡を取り合い、スムーズな導入を進めるようにしましょう。

近年、この仕組みは、最新の技術を取り入れながら進化を続けています。インターネットを通じて利用できるものや、人工知能と組み合わせたものなど、様々な種類が登場しています。これらの技術を活用することで、さらに効率的な経営が可能になります。企業は、自社の戦略に合った仕組みをうまく利用することで、成長を続けることができるでしょう。

| メリット | デメリット・注意点 | その他 |

|---|---|---|

|

|

|

様々な種類

会社の業務全体を管理する仕組みである統合基幹業務システム(ERPパッケージ)には、様々な種類があります。会社の規模によって、大企業向け、中小企業向けのものがあり、それぞれに合ったものを選ぶことが大切です。また、特定の業種に特化した専門的な仕組みもあります。例えば、製造業、小売業、サービス業など、それぞれの業種に合わせた独自の機能が備わっているものがあります。

導入の形態も様々です。自社で計算機や仕組みを管理する方式(オンプレミス型)は、情報の安全を守る上で優れていますが、導入や運用にかかる費用が高くなる傾向があります。一方、外部の計算機や仕組みを利用する方式(クラウド型)は、初期費用が安く、導入期間も短く済みますが、情報の安全面で不安を感じる声もあります。最近では、両方の利点を組み合わせた方式(ハイブリッド型)も出てきており、会社の必要性に合わせて最適な形態を選べるようになっています。

ERPパッケージの中には、自由に改変できるもの(オープンソース)もあります。これは、会社の独自の必要性に合わせて細かく調整できるという利点があります。しかし、導入や運用には専門的な知識が必要となる場合があり、注意が必要です。

このように、ERPパッケージには様々な種類があり、それぞれに利点と欠点があります。会社は、自社の現状や将来の展望、使える費用などをよく考えて、最適なERPパッケージを選ぶことが大切です。導入前に、それぞれのERPパッケージの特徴をよく理解し、複数の選択肢を比較検討することが重要です。また、実際にERPパッケージを使っている会社の声を聞くことも参考になります。

適切なERPパッケージを選ぶことで、会社の業務効率を上げ、経営の改善につなげることができます。そのためにも、慎重に検討し、最適な選択をするようにしましょう。

| 分類 | 種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 企業規模 | 大企業向け | 大企業の複雑な業務に対応可能 | 費用が高額になる傾向 |

| 中小企業向け | 中小企業の業務に合わせた機能 | 大企業向けほどの拡張性がない場合も | |

| 導入形態 | オンプレミス型 | セキュリティが高い | 導入・運用コストが高い |

| クラウド型 | 導入費用が安く、導入期間が短い | セキュリティ面の不安 | |

| ハイブリッド型 | オンプレミス型とクラウド型の利点を組み合わせ | 運用が複雑になる場合も | |

| ソースコード | オープンソース | 自由に改変可能 | 専門知識が必要 |

| プロプライエタリ | サポートが充実 | 改変が難しい | |

| 業種特化 | 製造業、小売業、サービス業など | 業種特有の機能が備わっている | 他の業種には使いにくい |