文書:記録と伝達の重要性

ITを学びたい

先生、「ドキュメント」って、ワードやエクセルのファイルのことですよね?

IT専門家

確かに、ワードやエクセルで作ったファイルもドキュメントと呼びますね。でも、ITの世界では、もっと広い意味で使われています。

ITを学びたい

広い意味…ですか?

IT専門家

例えば、新しく作ったシステムの使い方を説明した資料や、プログラムの設計書などもドキュメントです。つまり、ITに関わる様々な説明や記録がドキュメントなんです。

documentとは。

「情報技術」に関する言葉である「文書」(➀ワープロソフトや表計算ソフトなどで作った文章のファイル。➁プログラム作成やシステム開発において、機能の仕様や機能の説明、使い方などを解説した資料や文章。)について

文書の種類

書類には、実に様々な種類があります。大きく分けると、仕事で使うものと、個人で使うものがあります。

まず、仕事で使う書類を考えてみましょう。報告書は、業務の進捗状況や結果を伝えるために使われます。上司や関係者に情報を共有し、今後の業務に役立てることが目的です。また、企画書は、新しい事業やプロジェクトの提案をする際に作成します。実現可能性や効果を分かりやすく説明し、関係者の合意を得ることが重要です。議事録は会議の内容を記録した書類です。参加者の発言や決定事項を正確に記録することで、後々のトラブルを防ぎます。これらの書類は、主に文章作成ソフトを使って作られ、会社の中での情報共有や意思決定をスムーズに進めるために役立っています。

次に、個人で使う書類を見てみましょう。日記は、日々の出来事や自分の考えを記録するものです。自分の気持ちを整理したり、後で振り返って懐かしんだりすることができます。メモは、思いついたことを簡単に書き留めておくためのものです。買い物リストや電話番号、アイデアなど、内容は様々です。また、手紙は、相手に自分の気持ちを伝えるためのものです。近況報告や感謝の気持ち、お祝いのメッセージなどを伝えることができます。これらの書類は、記録としての役割だけでなく、自分の考えを整理したり、気持ちを表現したりする手段としても役立っています。

最近は、書類の電子化が進んでいます。電子郵便や電子書類は、紙の書類と比べて、保管や探し出し、共有が簡単です。そのため、ますます広く使われるようになっています。このように、書類は私たちの暮らしや仕事の中で、様々な場面で役に立っているのです。

| 種類 | 用途 | 具体例 |

|---|---|---|

| 仕事 | 業務の進捗状況や結果を伝える | 報告書 |

| 新しい事業やプロジェクトの提案 | 企画書 | |

| 会議の内容を記録 | 議事録 | |

| データのやり取り | 電子書類/電子メール | |

| 個人 | 日々の出来事や自分の考えを記録 | 日記 |

| 思いついたことを簡単に書き留める | メモ | |

| 相手に自分の気持ちを伝える | 手紙 |

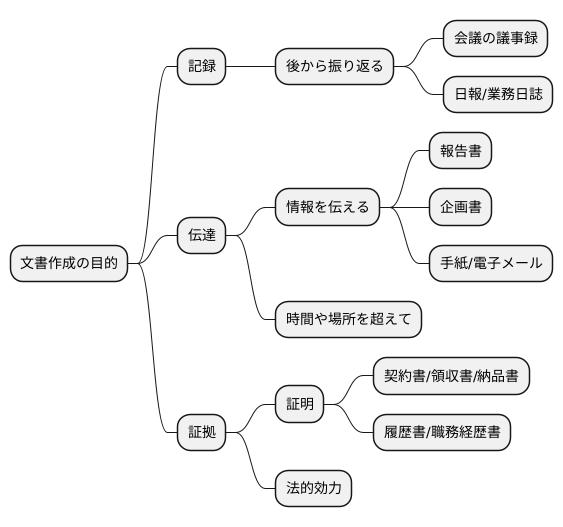

文書作成の目的

私たちは、仕事や生活の中で様々な文書を作成します。では、一体なぜ文書を作成するのでしょうか?大きく分けて、記録、伝達、証拠という三つの目的があります。

まず、記録という目的について考えてみましょう。私たちは、日々の出来事や重要な決定事項を後から振り返ることができるように、文書の形で記録を残します。例えば、会議で話し合われた内容を議事録として残すことで、誰がどのような発言をしたのか、どのような結論に至ったのかを後から確認することができます。これは、参加できなかった人に情報を伝えるためだけでなく、参加者自身の記憶の曖昧さを防ぎ、共通の認識を持つためにも役立ちます。また、日報や業務日誌なども、日々の業務内容を記録することで、業務の進捗状況を把握し、改善点を見つけるために役立ちます。

次に、伝達という目的です。文書は、情報を他者に伝えるための手段としても用いられます。報告書を作成することで、上司や同僚に業務の進捗状況や成果を伝えることができます。企画書を作成することで、新しい事業の提案や計画を関係者に伝え、理解と協力を得ることができます。手紙や電子メールなども、相手に自分の考えや気持ちを伝えるための重要な手段です。このように、文書は、時間や場所を超えて情報を伝えることができるため、円滑な意思疎通を図る上で欠かせないものとなっています。

最後に、証拠としての役割です。契約書や領収書、納品書などは、取引の内容や金銭の授受を証明するための重要な証拠となります。また、履歴書や職務経歴書は、個人の学歴や職歴を証明する書類です。これらの文書は、法的効力を持つ場合もあり、将来的なトラブルを避けるためにも適切に作成し、保管しておく必要があります。このように、文書は、私たちの生活や仕事において、様々な目的で作成され、重要な役割を果たしています。

文書作成のポイント

書類を作る際には、いくつか気を付ける点があります。まず、読む人に分かりやすくするために、簡潔で明瞭な書き方を心がけましょう。難しい言葉や特別な言い回しは避け、誰でも理解できる言葉で書くことが大切です。

次に、書類の構成も大切です。読む人が内容を理解しやすいように、筋道が通った構成で書きましょう。一般的には、最初に結論を述べ、その後に理由や詳しい説明を加える構成が良いでしょう。例えば、報告書であれば、まず結論や要約を書き、次に、調査方法や結果、考察などを記述します。企画書であれば、最初に提案の概要を書き、次に、具体的な内容や計画、期待される効果などを記述します。

誤字脱字や表記のゆれがないよう、注意深く確認することも重要です。誤りがあると、読む人からの信頼を失ってしまうかもしれません。文章作成ソフトのスペルチェック機能や校正機能を活用したり、他の人に読んでもらって意見をもらうのも良いでしょう。

段落分けや箇条書きなどを効果的に使用することで、読みやすさが向上します。段落分けは、内容の区切りを明確にするために使用します。箇条書きは、複数の項目を並列して示す場合に効果的です。図表やグラフなどを用いると、情報をより分かりやすく伝えることができます。

最後に、何のためにこの書類を作るのかを意識することも大切です。誰に、何を伝えたいのかを明確にして、目的に合った内容と形式で書類を作成しましょう。例えば、上司への報告書であれば、簡潔で正確な情報が求められます。顧客への提案書であれば、分かりやすく説得力のある内容が求められます。目的に合わせて、適切な表現や構成を選ぶことが重要です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 書き方 | 簡潔で明瞭な書き方を心がける。難しい言葉や特別な言い回しは避け、誰でも理解できる言葉で書く。 |

| 構成 | 筋道が通った構成で書く。一般的には、最初に結論を述べ、その後に理由や詳しい説明を加える。 |

| 誤字脱字・表記ゆれ | 誤字脱字や表記のゆれがないよう、注意深く確認する。文章作成ソフトのスペルチェック機能や校正機能を活用したり、他の人に読んでもらって意見をもらう。 |

| 読みやすさ | 段落分けや箇条書きなどを効果的に使用することで、読みやすさが向上する。図表やグラフなどを用いると、情報をより分かりやすく伝えることができる。 |

| 目的 | 何のためにこの書類を作るのかを意識する。誰に、何を伝えたいのかを明確にして、目的に合った内容と形式で書類を作成する。 |

技術文書の重要性

仕組みを作る現場では、記録を残す事はとても大切です。どのような仕組みを作るのか、どのように動かすのか、どのように使うのか。これらの記録は、仕組みを作る人、動かす人、使う人にとって、なくてはならないものです。

たとえば、設計図は、仕組みの組み立てや役割を細かく記したものです。仕組みを作る人は、この設計図を基に作業を進めます。また、使い方の手引書は、仕組みの操作方法を説明したものです。使う人は、この手引書を見ながら、仕組みを正しく操作できます。

こうした記録は、様々な場面で役立ちます。新しい人が作業に加わった時、記録があれば、それまでの経緯や仕組みの内容をすぐに理解できます。また、問題が発生した時、記録を振り返ることで、問題の原因を特定しやすくなります。さらに、仕組みを改良する時にも、記録は重要な情報源となります。過去の設計や変更履歴を把握することで、より効果的な改良を行うことができます。

もし、記録が不十分であったり、分かりにくかったりすると、様々な問題が生じます。仕組みを作るのが遅れたり、仕組みがうまく動かなかったり、使う人が困ったりする可能性があります。また、問題の原因究明が難しくなり、解決に時間がかかってしまうかもしれません。

そのため、記録は、正確で分かりやすく、全てを網羅したものである必要があります。具体的には、専門用語は避け、簡単な言葉で説明することが大切です。図や表を使うことで、内容をより理解しやすくすることもできます。また、記録は常に最新の状態に保つ必要があります。変更があった場合は、速やかに記録を更新し、関係者に周知徹底することが重要です。

このように、仕組みを作る現場では、記録は非常に重要な役割を担っています。適切な記録を作成し、管理することで、作業の効率化、品質の向上、問題発生の防止に繋がります。そして、最終的には、使う人にとって、より良い仕組みを提供することに貢献します。

| 記録の重要性 | 内容 | 利点 | 問題点(記録が不十分な場合) | 記録の要件 |

|---|---|---|---|---|

| 仕組みを作る上でなくてはならないもの |

|

|

|

|

文書管理の方法

仕事で作成する書類や資料、いわゆる文書は、正しく整理し保存することが大切です。きちんと管理することで、必要な時にすぐに見つけることができ、仕事の効率が上がります。文書の管理方法は大きく分けて、紙媒体と電子媒体の二種類があります。

紙で作成した文書は、整理棚やファイルボックスなどを使って、種類や日付ごとに整理して保管します。決まった場所にきちんと整理することで、探す手間を省くことができます。特に重要な文書は、紛失したり破損したりすることを防ぐため、コピーを複数枚作成し、別の場所に保管しておくことが望ましいです。金庫や耐火保管庫に保管するのも良いでしょう。

近年では、コンピュータの普及に伴い、文書を電子ファイルとして保存することが多くなりました。電子ファイルは、パソコンや会社の共有サーバーに保存することで、キーワード検索ですぐに必要な文書を見つけることができます。また、関係者と簡単に共有できることも大きな利点です。しかし、電子ファイルは、コンピュータの故障や災害、操作ミスによってデータが消えてしまうリスクがあります。また、情報漏洩の危険性も忘れてはいけません。そのため、パスワードの設定やアクセス権限の制限など、セキュリティ対策をしっかりと行う必要があります。さらに、定期的にデータを別の場所にバックアップを作成することも重要です。外付けの記憶装置やクラウドサービスを利用することで、もしもの場合に備えることができます。

このように、紙媒体と電子媒体、それぞれの特性を理解し、適切な方法で文書を管理することが、業務の効率化と安全性の確保につながります。

| 管理方法 | メリット | デメリット | 対策 |

|---|---|---|---|

| 紙媒体 | 必要な時にすぐに見つけることができる | 紛失や破損のリスクがある | コピーを複数枚作成し、別の場所に保管する 金庫や耐火保管庫に保管する |

| 電子媒体 | キーワード検索で必要な文書をすぐに見つけることができる 関係者と簡単に共有できる |

コンピュータの故障や災害、操作ミスによってデータが消えるリスクがある 情報漏洩の危険性がある |

パスワードの設定やアクセス権限の制限などのセキュリティ対策を行う 定期的に別の場所にバックアップを作成する(外付け記憶装置、クラウドサービス) |