設計を加速するコンピューター支援設計

ITを学びたい

先生、「コンピューター支援設計」ってよく聞くんですけど、どういう意味ですか?

IT専門家

良い質問だね。「コンピューター支援設計」とは、コンピューターを使って設計をすることだよ。例えば、建物や車、機械などを設計する時に、コンピューターのソフトを使って図面を描いたり、3次元モデルを作ったりするんだ。

ITを学びたい

なるほど。手で描くより便利そうですね!でも、具体的にどんなことができるんですか?

IT専門家

そうだね。コンピューターを使うことで、設計図の修正が簡単になったり、色々な角度から見ることができたり、強度を計算したりできるんだよ。だから、より正確で効率的な設計ができるようになるんだ。

コンピューター支援設計とは。

「情報技術」に関する言葉である「電算機を使って設計を支援すること」(キャドとも呼ばれます)について

はじめに

設計の作業を計算機で助ける仕組み、いわゆる計算機支援設計(CAD)は、設計の仕事を計算機上で行うための仕組みです。従来は、製図板や鉛筆などを手に持って行っていた設計作業を、計算機の画面上で絵や図形といった数値情報として行うことができます。CADの登場によって、設計の仕事は大きく変わりました。

設計の仕事が速くなり、より正確な設計ができるようになっただけでなく、費用も抑えられるようになりました。今では、建物や機械、電気、土木など、様々な分野で広く使われており、製品作りや社会基盤の整備には欠かせない技術となっています。

例えば、建物の設計では、CADを使うことで、建物の外観だけでなく、内部の構造や配管、配線なども詳細に設計することができます。また、設計データは数値で管理されるため、設計変更が生じた場合でも、容易に修正することができます。さらに、3次元モデルを作成することで、完成イメージを視覚的に確認することも可能です。

機械設計の分野では、CADを用いて部品や装置全体の設計を行います。部品の形状や寸法、材料などを指定することで、正確な図面を作成できます。また、強度解析や動作シミュレーションなども行えるため、設計の質を高めることができます。

このように、CADは様々な分野で活用され、設計作業の効率化、高精度化、そして低価格化を実現しています。今後も、技術の進歩とともに、より高度な機能が追加され、設計の可能性を広げていくことでしょう。本稿では、CADのあらましや利点、今後の見通しについて詳しく説明していきます。

| CADのメリット | 具体的な効果 | 適用分野の例 |

|---|---|---|

| 設計の高速化 | 設計作業が速くなる | 建物、機械、電気、土木など |

| 設計の高精度化 | より正確な設計、設計データの数値管理、3次元モデル作成による完成イメージの視覚的確認、正確な図面作成、強度解析や動作シミュレーションによる設計品質向上 | 建物(内部構造、配管、配線)、機械(部品形状、寸法、材料) |

| 低価格化 | 費用が抑えられる | – |

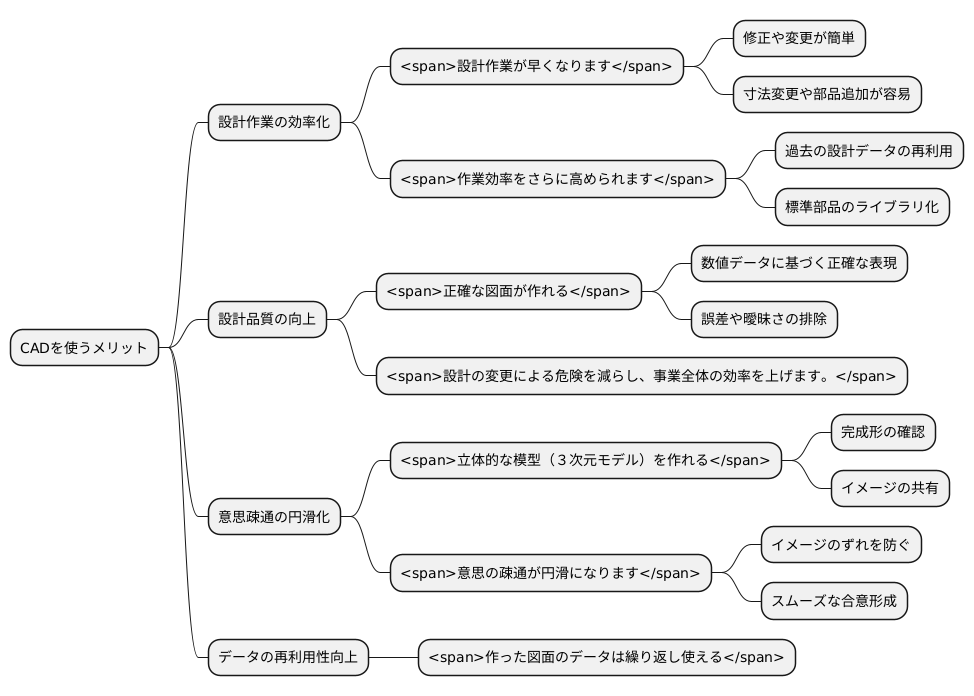

CADの利点

設計支援用ソフト(CAD)を使うと、様々な良い点があります。まず、設計作業が早くなります。手で図面を描くのに比べて、修正や変更が簡単なので、設計にかかる時間を大幅に減らせます。例えば、寸法の変更や部品の追加なども、画面上で操作するだけで簡単に修正できます。また、正確な図面が作れるので、設計上のミスや、やり直しを減らすことができます。数値データに基づいて図面を作成するため、手書き図面のような誤差や曖昧さがなく、正確な寸法や形状を表現できます。

さらに、立体的な模型(3次元モデル)を作れるので、設計の最初の段階で完成形を、まるで実物を見るように確認できます。これにより、設計に関わる人たちの間で、完成イメージを共有しやすくなり、意思の疎通が円滑になります。例えば、建物の設計であれば、完成後の建物の外観や内部の様子を、様々な角度から確認できます。家具の配置や動線なども、3次元モデル上でシミュレーションできるので、関係者間でイメージのずれを防ぎ、スムーズな合意形成に繋がります。このように、設計の変更による危険を減らし、事業全体の効率を上げます。

加えて、作った図面のデータは繰り返し使えるので、過去の設計データを新しい設計に活用することで、作業効率をさらに高められます。例えば、過去に設計した部品のデータを流用することで、新しい製品の設計時間を短縮できます。また、標準部品やよく使う形状のデータをライブラリ化しておけば、設計作業の効率化だけでなく、設計品質の向上にも繋がります。このようにCADを導入することで、設計作業の効率化、正確性の向上、意思疎通の円滑化、データの再利用性向上など、多くのメリットが得られます。

CADの種類

設計支援の画期的な道具であるCADですが、実は様々な種類があり、それぞれに得意な分野や機能が違います。大きく分けると平面的な図面を作る2次元CADと、立体的な模型を作る3次元CADがあります。

2次元CADは、建物の間取り図や部品の断面図など、平面的な図面を作るのに適しています。操作方法も比較的分かりやすく、導入しやすいのが特徴です。パソコンに不慣れな人でも比較的簡単に使いこなせるため、多くの設計現場で利用されています。例えば、家の設計図を描く際、壁の厚みや窓の配置などを正確に図面化できます。また、修正も容易に行えるため、設計変更にも柔軟に対応できます。

一方、3次元CADは、製品全体の形状や内部構造など、立体的な模型を作成できます。画面上で模型を回転させたり、断面を表示させたりすることで、設計物の全体像を把握しやすくなります。例えば、新しい自動車の設計では、車体のデザインだけでなく、エンジンや座席の配置なども3次元で確認できます。このため、設計ミスを早期に発見し、開発期間の短縮やコスト削減にも繋がります。さらに、3次元CADで作成したデータは、コンピューター支援製造(CAM)と連携させることで、製造工程の自動化にも役立ちます。

近年注目されているのが、インターネットを通じて利用できるクラウド型のCADです。従来のCADは、高性能なパソコンと専用のソフトが必要でしたが、クラウド型であれば、インターネットに接続できる環境さえあれば、場所を選ばずに設計作業が可能です。自宅や外出先でも設計作業ができるため、柔軟な働き方が実現できます。また、データは常にサーバーに保存されるため、データの紛失や破損のリスクも軽減されます。

| 種類 | 特徴 | 用途 | メリット |

|---|---|---|---|

| 2次元CAD | 平面的な図面作成 操作が比較的簡単 |

建物の間取り図、部品の断面図など | 導入しやすい 修正が容易 パソコンに不慣れな人でも使いやすい |

| 3次元CAD | 立体的な模型作成 模型の回転、断面表示可能 |

製品全体の形状、内部構造の確認 車体デザイン、エンジン配置の確認など |

設計ミスを早期発見 開発期間の短縮 コスト削減 CAMとの連携 |

| クラウド型CAD | インターネット経由で利用 場所を選ばずに設計作業可能 |

自宅、外出先での設計作業 | 柔軟な働き方 データの紛失・破損リスク軽減 |

CADの活用事例

コンピュータ支援設計、いわゆるCADは、様々な分野で設計や開発に欠かせない道具として幅広く活用されています。

建築分野では、CADは建物の外観や内装、設備などを含む設計図面作成に利用されています。設計図面は、施工の際の指示書として使われるだけでなく、顧客へのプレゼンテーションにも活用されます。また、建物の強度や安全性を確認するための構造解析にもCADが役立っています。地震や風などの外力に対する建物の挙動をシミュレーションすることで、より安全な建物を設計することが可能になります。

機械分野では、自動車や航空機、ロボットなど、様々な機械の部品設計にCADが活用されています。複雑な形状の部品を正確に設計し、3次元モデルを作成することで、設計ミスを減らし、開発期間を短縮することができます。さらに、CADを用いた組み立てシミュレーションを行うことで、部品同士の干渉や組み立て手順の問題点を事前に洗い出すことができます。

電気・電子分野では、電子回路やプリント基板の設計にCADが利用されています。電子部品の配置や配線パターンを設計し、回路の動作をシミュレーションすることで、設計の効率化と品質向上を実現できます。また、近年では、高密度化、小型化が進む電子機器の設計において、CADの重要性はますます高まっています。

土木分野では、道路や橋梁、トンネル、ダムなどのインフラ整備にCADが活用されています。地形データや測量データを取り込み、設計図面を作成することで、正確な設計と施工が可能になります。また、CADを用いたシミュレーションにより、自然災害に対する安全性などを評価することもできます。

このように、CADは製品開発からインフラ整備まで、様々な分野で設計、開発を支援する重要な役割を担っています。それぞれの分野に特化した機能を持つCADの専用ソフトも開発されており、より高度な設計作業を可能にしています。今後も、技術の進歩とともに、CADの活用範囲はますます広がっていくでしょう。

| 分野 | CADの活用例 |

|---|---|

| 建築 | 建物外観・内装・設備の設計図面作成、構造解析、プレゼンテーション |

| 機械 | 自動車・航空機・ロボットなどの部品設計、3次元モデル作成、組み立てシミュレーション |

| 電気・電子 | 電子回路・プリント基板の設計、回路動作シミュレーション、高密度化・小型化設計 |

| 土木 | 道路・橋梁・トンネル・ダムなどのインフラ設計、地形・測量データ活用、自然災害シミュレーション |

CADの将来

設計支援の情報処理機械であるCADは、今後も発展を続けると考えられています。様々な新しい技術と組み合わせることで、より高度な設計支援が行えるようになるでしょう。

例えば、人の知恵を模倣した情報処理技術である人工知能を使うことで、設計作業の自動化や、より良い設計を見つけ出す作業が進むと考えられます。これにより、設計者の負担を軽くし、設計の質を上げることが期待されます。

また、仮想現実や拡張現実といった技術もCADに取り込まれていくでしょう。仮想現実は、コンピューターで作られた仮想の世界を、まるで現実のように体験できる技術です。拡張現実は、現実の世界にコンピューターで作られた情報を重ねて表示する技術です。これらの技術を使うことで、設計したものを仮想空間で確認したり、現実世界に重ねて表示したりすることができるようになります。このように、より直感的に設計作業を進められるようになるでしょう。

さらに、3D印刷技術との連携も進むと考えられます。CADで設計したデータを3D印刷技術で出力すれば、設計から試作品作成までの時間を大幅に短縮できます。製品開発のスピードアップに大きく貢献するでしょう。

こうした技術革新は、CADをより使いやすく、より高性能なものにしていきます。そのため、CADは、より高度で複雑な設計の要求にも応えられるようになり、私たちの社会の発展に貢献していくと考えられます。

| 技術 | 効果 |

|---|---|

| 人工知能 | 設計作業の自動化、より良い設計の発見、設計者の負担軽減、設計の質向上 |

| 仮想現実・拡張現実 | 仮想空間での設計確認、現実世界への情報重畳表示、より直感的な設計作業 |

| 3D印刷技術 | 設計から試作品作成までの時間短縮、製品開発のスピードアップ |

おわりに

設計図を描くことを支援する道具であるCADは、設計作業を大きく変えました。設計にかかる時間や費用を節約できるだけでなく、正確で精密な設計図を作成できるようになりました。従来、手作業で行っていた製図は、多くの時間と労力を必要とし、修正も容易ではありませんでした。CADの登場により、これらの課題は解決され、設計者はより創造的な仕事に集中できるようになりました。

CADは単なる作図道具ではなく、高度な設計表現や模擬実験を可能にする点も大きな利点です。例えば、建物や機械の立体的な表現や、様々な条件下での性能予測などがCAD上で行えます。これにより、設計段階で問題点を発見し、修正することが容易になり、製品や建造物の品質向上に大きく貢献しています。さらに、CADデータは他のシステムとの連携も容易であり、製造工程の自動化や情報共有にも役立っています。

近年、人工知能や仮想現実・拡張現実といった最新技術とCADの融合が進んでいます。人工知能は、過去の設計データなどを学習することで、設計作業の効率化や最適化を支援します。また、仮想現実・拡張現実技術を用いることで、設計者は仮想空間で設計対象物を確認し、操作することができます。これらの技術により、CADはさらに進化し、設計の可能性は大きく広がっていくでしょう。

CADは、ものづくりや社会基盤整備に欠かせない技術です。CADの進化は、様々な分野での発展に繋がり、私たちの生活をより豊かにしていくでしょう。今後、CAD技術の進歩に注目し、その利点を最大限に活かしていくことが重要です。

| CADの利点 | 詳細 |

|---|---|

| 時間と費用の節約 | 従来の手作業に比べ、設計にかかる時間と費用を削減できる。 |

| 正確で精密な設計 | 正確で精密な設計図を作成できる。 |

| 修正の容易さ | 手作業での修正の難しさを解消し、容易に修正できる。 |

| 高度な設計表現と模擬実験 | 立体的な表現や様々な条件下での性能予測が可能。 |

| 問題点の早期発見と修正 | 設計段階で問題点を発見し、修正することで品質向上に貢献。 |

| システム連携の容易さ | 他のシステムとの連携が容易で、製造工程の自動化や情報共有に役立つ。 |

| AIとの融合 | AIが設計作業の効率化や最適化を支援。 |

| VR/ARとの融合 | 仮想空間での設計対象物の確認や操作が可能。 |

| ものづくりや社会基盤整備への貢献 | 様々な分野での発展に繋がり、生活を豊かにする。 |