懐かしい響き、メルフレ:あの頃の繋がりを振り返る

ITを学びたい

先生、「メルフレ」ってどういう意味ですか? ネットで見かけたんですけど、よく分からなくて。

IT専門家

「メルフレ」は「メールフレンド」を縮めた言葉で、メールでやり取りをする友達のことだよ。今ではあまり使われなくなった言葉だね。

ITを学びたい

なるほど!メール友達のことなんですね。じゃあ、最近はあまり使わないんですか?

IT専門家

そうだよ。今はSNSなど、色々なコミュニケーションツールがあるからね。メールを使う機会も減っているし、「メルフレ」という言葉を使うことも少なくなったんだ。

メルフレとは。

情報技術に関する言葉「メルフレ」について説明します。「メルフレ」とは、メール友達の略語で、いわゆる友達を指します。

インターネット黎明期の友人関係

二十数年前、インターネットはまだ始まったばかりの時代でした。電話回線を使った接続方法で、独特の接続音が響いていました。ホームページの数も少なく、人々は主に文字だけでやり取りをしていました。そんな時代に、電子手紙を通じて知り合う「メル友」という存在が生まれました。「メル友」とは、電子手紙友達の略で、インターネットを通じて知り合い、主に電子手紙で交流を深める友達のことです。遠く離れた所に住む人と、共通の趣味や話題を通して気軽に繋がれるというのは、当時の若い人たちにとって目新しく、刺激的な経験でした。手紙のように、返事が来るまでの時間を楽しむこともあり、画面の向こうにいる人と心を通わせる喜びは、今とは違う特別な感覚がありました。

当時の電子手紙のやり取りは、時間をかけて文章を練り上げるものでした。絵文字はまだ一般的ではなく、文字だけで自分の気持ちを伝える必要がありました。そのため、言葉を選ぶ力や表現力が自然と鍛えられました。また、相手からの返事を待つ時間も、相手のことを想像したり、自分の気持ちを整理したりする貴重な時間となりました。すぐに返事が来ないもどかしさもありましたが、届いた時の喜びはひとしおでした。

インターネットが普及し始めた時代、人々は新しいコミュニケーションの形に夢中になりました。直接会ったことがない人と、まるで隣にいるかのように語り合える。そんな体験は、多くの人にとって新鮮な驚きでした。メル友との交流を通して、友情を育み、価値観を広げ、人生を豊かにする人も少なくありませんでした。インターネット黎明期のメル友という存在は、人と人との繋がり方を大きく変えた出来事の一つと言えるでしょう。

| 時代背景 | メル友の特徴 | コミュニケーションの特徴 | 影響 |

|---|---|---|---|

| インターネット黎明期、電話回線、ホームページ数少ない | 電子手紙友達、遠くの人と気軽に繋がれる | 時間をかけて文章を練り上げる、言葉を選ぶ力や表現力が鍛えられる、返事を待つ時間も貴重 | 新しいコミュニケーションの形、友情を育み、価値観を広げ、人生を豊かにする、人と人との繋がり方を大きく変えた |

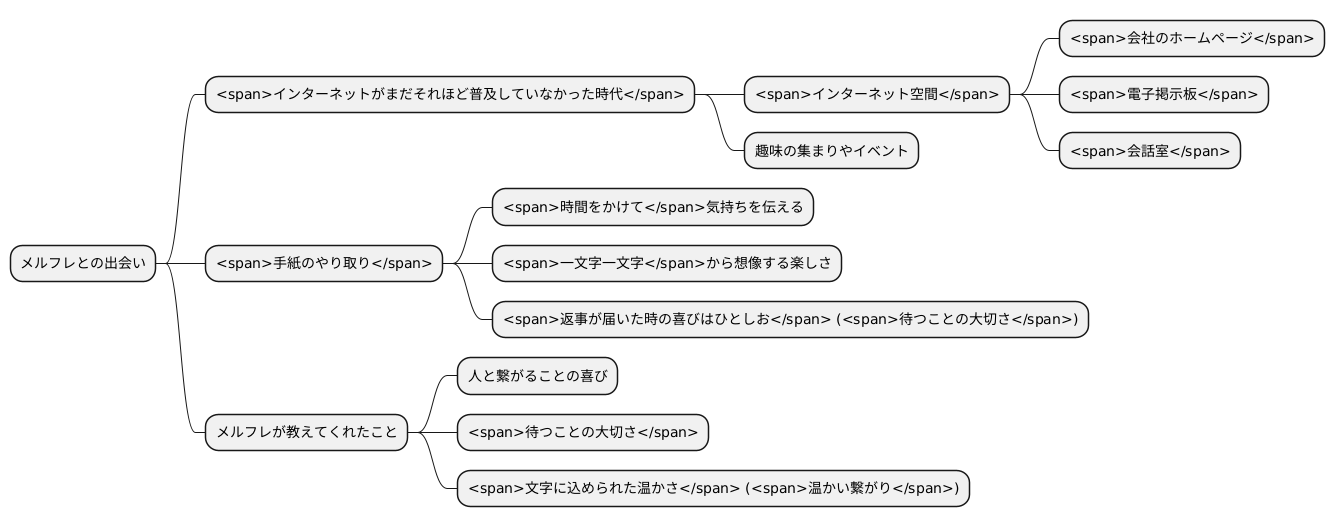

メルフレとの出会い

インターネットがまだそれほど普及していなかった時代、人と人とが繋がる手段は限られていました。今の時代のように、手軽に多くの人と知り合うことは容易ではありませんでした。そんな中、「メルフレ」という文化は、私にとって特別な出会いをもたらしてくれました。「メルフレ」との出会いの場は様々でした。会社のホームページや電子掲示板、会話室といった、限られたインターネット空間の中で偶然知り合うこともありました。まるで人混みの中で、偶然知り合いに会うような、そんな不思議な感覚でした。また、趣味の集まりや、実際に会うイベントで知り合うこともありました。共通の趣味を持つ仲間として、連絡先を交換し、そこから始まるやり取りは、宝探しのようなワクワク感がありました。初めての手紙が届いた時の喜び、返事を待つ間のドキドキ感、そして相手からの返事を読んだ時の高揚感は、今でも鮮明に覚えています。手紙のやり取りは、時間をかけて自分の気持ちを伝える大切な手段でした。相手がどんな人なのか、どんなことを考えているのか、一文字一文字から想像する楽しさがありました。インターネットが普及した現代では、すぐに返事が来るのが当たり前になっていますが、当時は返事が来るまでに数日かかることも珍しくありませんでした。だからこそ、返事が届いた時の喜びはひとしおでした。文字だけのやり取りであっても、そこには確かに人と人との温かい繋がりがありました。メルフレを通じて出会った人たちは、私にとってかけがえのない存在です。あの頃の温かい繋がりは、今でも私の大切な思い出として心の中に残っています。今では簡単に人と繋がれる時代ですが、あの頃の、ゆっくりとした時間の流れの中で育まれた繋がりは、特別なものでした。人と繋がることの喜び、待つことの大切さ、文字に込められた温かさ。メルフレは、そんな大切なことを教えてくれました。

メルフレとの交流と深まる関係

文通相手との交流は、主に電子手紙を通して行われました。日々の出来事や好きなこと、将来の希望など、色々な話題を伝え合い、互いの考えや気持ちを分かち合いました。電子手紙のやり取りを続けるうちに、相手の人となりや価値観を理解し、共感できる部分を見つける喜びがありました。まるで本当の友達のように、励まし合ったり、相談に乗ったり、心の支えとなる存在でした。

文字だけのやり取りであっても、そこには確かな温かさや親しみがあり、心の距離を縮めていくことができました。例えば、趣味の話では、互いに好きな音楽や映画について語り合い、新しい発見をすることもありました。日常の些細な出来事、例えば、美味しい料理を作ったことや、綺麗な景色を見たことなども共有し、共感し合うことで、日々の生活に彩りを添えることができました。

将来の夢についても語り合い、互いに応援し合うことで、前向きな気持ちを持つことができました。悩んでいる時には、親身になって相談に乗り、励ましの言葉をかけてくれることもあり、大きな心の支えとなりました。このように、電子手紙を通して、相手の人となりを深く理解し、信頼関係を築くことができました。まるで会って話しているかのような感覚になり、文字だけのコミュニケーションを超えた、深い繋がりを感じることができました。

電子手紙のやり取りは、単なる情報交換だけでなく、互いの心を繋ぐ大切な手段となりました。相手との心の距離が縮まるにつれて、より深い内容のやり取りができるようになり、喜びや悲しみを分かち合える、かけがえのない存在となりました。この経験を通して、人との繋がりを大切にすること、そして、言葉の持つ力を改めて実感しました。

| 交流手段 | 交流内容 | 効果・感想 |

|---|---|---|

| 電子手紙 | 日々の出来事、好きなこと、将来の希望など | 相手の人となりや価値観を理解、共感できる部分を見つける喜び、励まし合い、相談、心の支え |

| 電子手紙 | 趣味の話(音楽、映画)、日常の些細な出来事、将来の夢 | 新しい発見、共感、日々の生活に彩り、前向きな気持ち、心の支え |

| 電子手紙 | – | 深い内容のやり取り、喜びや悲しみを分かち合える、かけがえのない存在、人との繋がりを大切にすること、言葉の持つ力を実感 |

時代と共に変化するコミュニケーション手段

昔は、遠くに住む人と話すには、手紙を書くのが一般的でした。何日もかけて届けられた手紙には、書き手の思いが込められていました。相手の顔を思い浮かべながら、丁寧に文字を選び、便箋に書き綴る。受け取った人も、その手紙を何度も読み返し、大切に保管していたことでしょう。電話も普及していましたが、気軽に何度も連絡を取るには費用がかかりました。そのため、手紙は大切な人との繋がりを維持する上で、欠かせない手段だったのです。

時代は流れ、一家に一台、そして一人一台と、情報をやり取りする機械を持つのが当たり前になりました。文字を打ち込めば瞬時に相手に伝わり、写真や動画も簡単に送受信できるようになりました。遠く離れた人とでも、まるで隣にいるかのように話せる時代になったのです。様々な連絡手段が登場し、人々は多様な方法で繋がりを築けるようになりました。かつて「メル友」と呼ばれていた、電子手紙で繋がりを育む文化も生まれました。しかし、手軽に連絡が取れるようになった反面、直接会って話す機会は減り、文字だけのやり取りでは伝えきれない微妙なニュアンスや感情の行き違いも増えてきました。

便利な連絡手段が増えた現代でも、相手を思いやる気持ちは変わりません。絵文字一つで感情を表現したり、長文を送る際には、相手が読みやすいように配慮したり。相手のことを考えながら伝える手段を選ぶことは、昔も今も変わりません。手紙を書く際に、相手を思い浮かべながら丁寧に文字を選んでいたように、現代の多様な連絡手段を使う際にも、相手への配慮と思いやりの心は、より良い人間関係を築く上で大切なことなのです。つまり、どんなに技術が進歩しても、コミュニケーションの本質は変わらないのです。

| 時代 | 主な連絡手段 | 特徴 | 課題 |

|---|---|---|---|

| 過去 | 手紙、電話(高価) | 時間をかけて思いを込めて書く、大切な人との繋がりを維持 | 連絡に時間がかかる、費用がかかる |

| 現代 | 多様なデジタルツール(メール、チャット、SNS等) | 瞬時に情報伝達、写真・動画の送受信、多様な繋がり | 直接会う機会の減少、ニュアンスや感情の行き違い |

メルフレという文化の功績

インターネットが広く使われ始めた頃、「メルフレ」という言葉は特別な響きを持っていました。まだ画面の向こうに人がいるという実感も薄く、人同士が繋がること自体が新鮮な驚きだった時代に、「メルフレ」は人と人とを繋ぐ大切な文化として生まれました。文字だけのやり取りを通じて、見知らぬ誰かと友達になる。そんな今までにない体験は、多くの人々に感動と喜びを与えました。

「メルフレ」は単なる友達作りだけでなく、コミュニケーション能力を高める場でもありました。顔が見えない、声も聞こえない相手と文字だけで意思疎通をするには、言葉選びや表現方法を工夫する必要がありました。相手の言葉の裏にある感情を読み取り、自分の気持ちを正確に伝える訓練を自然と行っていたのです。この経験は、インターネットが普及した現代社会においても重要なコミュニケーション能力として、私たちの中に息づいています。

現代では、様々な方法で人と人が繋がることができます。動画や音声を使った通話、写真や絵文字を使った表現など、コミュニケーションの手段は格段に進化しました。しかし、「メルフレ」が生まれた時代の、文字だけのシンプルなやり取りには、独特の温かさや親密さがありました。限られた情報の中で、相手の言葉の一つ一つを大切に受け止め、想像力を働かせて相手の人となりを知る。そんなじっくりとしたコミュニケーションは、今の時代だからこそ見直すべき点かもしれません。

「メルフレ」という言葉を知る人は少なくなっているかもしれません。しかし、「メルフレ」で培われた相手を思いやる気持ち、言葉の大切さ、コミュニケーションの楽しさといったものは、形を変えながらも今のインターネット社会に受け継がれています。「メルフレ」という文化を振り返ることで、人と人とが繋がることの素晴らしさを改めて感じることができるでしょう。

| 時代 | コミュニケーション手段 | 特徴 | メリット |

|---|---|---|---|

| インターネット黎明期 | メルフレ(文字ベース) | シンプルなやり取り、限られた情報 |

|

| 現代 | 動画、音声通話、写真、絵文字など | 多様な表現手段、情報量の増加 | – |

現代における繋がり

今は、様々な道具を通して、たくさんの人と簡単に繋がれる時代です。誰とでも気軽に話せる便利な世の中になった反面、本当に大切な人との繋がりを見失ってしまうこともあります。まるで情報の大波の中で、大切な宝物を探し出すような難しさを感じることがあるのではないでしょうか。

かつて、手紙を書くために大切な人の顔を思い浮かべ、時間をかけて便箋に向き合う時代がありました。一文字一文字に心を込めて綴られた手紙は、受け取った人の心を温かく包み込み、深い感動を与えました。現代のように、指先一つで簡単にメッセージを送れる時代とは異なり、時間をかけて相手のことを想い、気持ちを伝えることが重視されていました。

今の時代にも、便利な道具を使うことはもちろん良いことです。しかし、それと同時に、昔ながらの真心こもった交流の大切さも見直すべきではないでしょうか。例えば、久しぶりに会った友人とゆっくりお茶を飲みながら語り合ったり、家族と食卓を囲んで他愛もない話に花を咲かせたり。顔を合わせてじっくりと話すことで、画面越しでは伝えきれない微妙な感情の揺れ動きや温かさを感じ取ることができるはずです。

情報が溢れ、人との繋がりが希薄になりがちな現代だからこそ、目の前の人との繋がりを大切にすることが重要です。相手を思いやる気持ちを忘れずに、日々の何気ない会話や触れ合いを大切に積み重ねていくことで、本当に大切な人との絆はより一層深まるのではないでしょうか。まるで丁寧に育てた植物が美しい花を咲かせるように、時間をかけて築き上げた人間関係は、かけがえのない宝物となるはずです。

| 現代のコミュニケーション | 過去のコミュニケーション | 理想的なコミュニケーション |

|---|---|---|

| 簡単にたくさんの人と繋がれるが、 本当に大切な人との繋がりを見失いやすい |

時間をかけて手紙を書き、 気持ちを伝えることを重視していた |

便利な道具を使いながらも、 昔ながらの真心こもった交流を大切にする |

| 情報過多で、 大切なものを見失いがち |

一文字一文字に心を込めて、 深い感動を与えていた |

友人や家族と 顔を合わせてじっくりと話をする |

| 相手を思いやり、 日々の何気ない会話や触れ合いを大切にする |

||

| 時間をかけて築き上げた人間関係を かけがえのない宝物にする |