危険なコンピューターウイルス

ITを学びたい

先生、「コンピューターウイルス」って、悪いプログラムだってことはわかるんですけど、どんな風に悪いことをするんですか?

IT専門家

いい質問だね。コンピューターウイルスは、大きく分けて3つの悪いことをする機能を持っているんだ。1つ目は「自己伝染機能」といって、自分のコピーを他のコンピューターに広げる機能。2つ目は「潜伏機能」といって、隠れていて、あるときになったら活動する機能。3つ目は「発病機能」といって、実際にコンピューターに悪いことをする機能だよ。

ITを学びたい

3つも機能があるんですね!それぞれ具体的にどんなことをするんですか?

IT専門家

例えば「自己伝染機能」は、メールに添付されたファイルを開いたときなどに、知らないうちに他のコンピューターにウイルスを送ってしまう。 「潜伏機能」は、例えば決まった日にちになったら活動を始めたりする。そして「発病機能」は、ファイルを壊したり、コンピューターを動かなくしたりするんだ。

computer virusとは。

情報技術に関する言葉である「コンピューターウイルス」について説明します。コンピューターウイルスとは、コンピューターに害を及ぼす悪質なプログラムの総称です。これらのプログラムは、大きく分けて三つの機能のうち一つ以上を持っています。一つ目は「自己伝染機能」で、自分のコピーを他のコンピューターに広めていきます。二つ目は「潜伏機能」で、一定の時間が経つ、あるいは特定の条件が満たされると活動を始めます。三つ目は「発病機能」で、プログラムやデータを壊したり、コンピューターの動きを悪くしたりします。コンピューターウイルスは、略して「ウイルス」と呼ばれることもあります。

見えない脅威

電子計算機を蝕む、目に見えない小さな脅威。それが計算機病原体です。まるで闇夜に潜む盗人のように、ひそかに計算機に入り込み、知らぬ間に情報を盗んだり、計算機を思うように操ったりします。このデジタル世界の病原体は、時に目立った兆候を見せずに潜伏し、ある日突然、猛威を振るうこともあります。普段は静かに身を潜めているため、発見が遅れてしまうことも少なくありません。

計算機病原体は、複製を作る能力を持っています。まるで生物のように、自分のコピーを次々と作り出し、感染を広げていきます。感染経路は様々で、電子郵便の添付書類や、怪しい場所に置かれた記憶装置などを介して侵入してきます。また、一見安全そうな画面に潜む偽の繋がり口をクリックしてしまうことで、感染してしまう場合もあります。感染した計算機は、動作が遅くなったり、突然再起動を繰り返したり、予期せぬ表示が現れたりと、様々な異常事態に見舞われます。中には、保存していた大切な書類や写真が消えてしまったり、書き換えられてしまう深刻な被害を受ける場合もあります。

このような見えない脅威から計算機を守るためには、日頃からの対策が重要です。病原体の侵入を防ぐための専用の仕組を導入することはもちろんのこと、怪しい電子郵便を開かない、信頼できない場所から書類を写し込まないなど、一人ひとりが注意を払う必要があります。また、定期的に計算機の状態を確認し、怪しい点があればすぐに専門家に相談することも大切です。まるで健康診断のように、計算機の状態を常に把握することで、早期発見・早期治療につながります。計算機病原体は、常に進化を続けており、その手口はますます巧妙化しています。私たちは、この見えない敵との戦いを続けるために、常に最新の情報に注意を払い、対策を怠らないようにしなければなりません。

| 計算機病原体 | 特徴 | 感染経路 | 感染時の症状 | 対策 |

|---|---|---|---|---|

| 電子計算機を蝕む、目に見えない小さな脅威 | ひそかに計算機に入り込み、情報を盗んだり、計算機を操ったりする | 電子メールの添付ファイル 怪しい記憶装置 偽のリンク |

動作が遅くなる | 専用の保護機構を導入する |

| 潜伏期間があり、突然猛威を振るうこともある | 突然再起動を繰り返す | 怪しい電子メールを開かない | ||

| 複製を作る能力を持つ | 予期せぬ表示が現れる | 信頼できない場所からファイルをダウンロードしない | ||

| 発見が遅れる場合がある | データの損失や改ざん | 定期的に計算機の状態を確認する | ||

| 常に進化を続けている | 最新の情報に注意を払い、対策を怠らない |

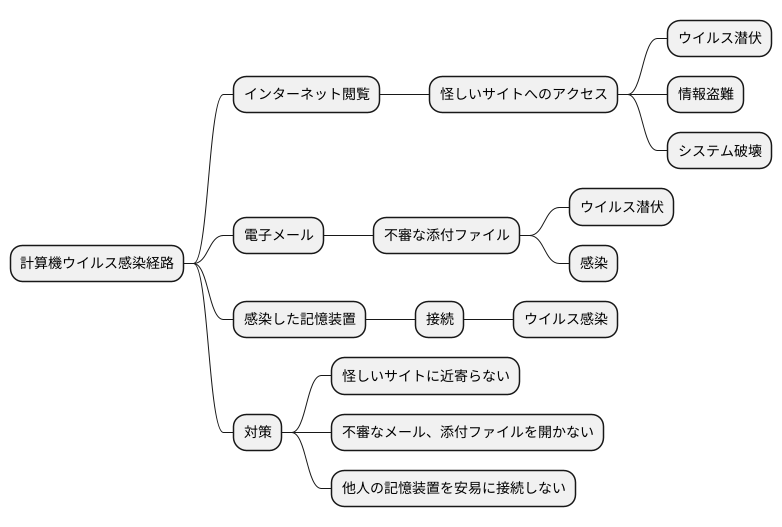

感染の経路

計算機を蝕むウイルスは、まるで空気中に漂う病原体のように、様々な道筋を経て入り込んできます。感染を防ぐには、これらの侵入経路を理解し、しっかりと対策を講じる必要があります。不用意な行動が、ウイルス感染の扉を開けてしまうことを忘れてはいけません。

まず、インターネットを閲覧する際に、怪しいと感じられる場所にアクセスするのは危険です。そういった場所に潜むウイルスは、気づかぬうちに計算機に入り込み、大切な情報を盗んだり、システムを破壊したりする恐れがあります。信頼できる場所だけを訪れるように心がけ、怪しいと感じたらすぐにそこから離れる勇気が必要です。

次に、電子郵便に添付されたファイルを開く際にも注意が必要です。差出人が誰か分からなかったり、身に覚えのない添付ファイルの場合は、絶対に開いてはいけません。ウイルスが潜んでいる可能性が高く、開いた途端に感染してしまう危険性があります。たとえ差出人が知人であっても、不審な点があれば確認を取ってから開くようにしましょう。

また、感染した記憶装置を接続することも、ウイルス感染の大きな原因となります。例えば、他人の記憶装置を自分の計算機に接続すると、その記憶装置に潜んでいたウイルスが自分の計算機にも感染してしまう可能性があります。不用意に他人の記憶装置を接続することは避け、どうしても必要な場合は、ウイルス対策が万全であることを確認してから接続するようにしましょう。

これらの感染経路を断つためには、日頃から注意深く行動することが重要です。怪しい場所には近寄らず、身に覚えのない電子郵便や添付ファイルには触れず、他人の記憶装置は安易に接続しない。これらの基本的な心がけを怠らなければ、ウイルス感染のリスクを大幅に減らすことができます。まるで風邪の予防と同じように、一人一人が注意することで、ウイルスから計算機を守ることができるのです。

潜伏と発病

時限爆弾のように、コンピューターウイルスの中には感染した直後には目立った変化を示さないものがあります。まるで体の中にひそむ病原菌のように、コンピューターウイルスもひっそりと潜伏しているのです。この潜伏期間は、ウイルスが活動を開始する特定の条件が満たされるまで続きます。条件としては、特定の日付や時刻、あるいは特定のプログラムの実行などが挙げられます。

潜伏しているウイルスは、一見無害のように見えます。そのため、感染に気づかないまま、ウイルスに汚染されたファイルを他のコンピューターにコピーしたり、電子郵便で送付したりして、知らず知らずのうちにウイルスを拡散してしまう危険性があります。感染したコンピューターは、まるで感染源となり、ウイルスをまき散らす運び屋のような役割を担ってしまうのです。

この静かな脅威からコンピューターを守るためには、早期発見が何よりも重要です。定期的にウイルス検査プログラムを実行することで、潜伏しているウイルスを見つけ出す機会を増やすことができます。ウイルス検査プログラムは、コンピューターシステムの隅々までくまなく調べ、ウイルス特有の兆候を検知します。早期にウイルスを発見できれば、ウイルスが活動を始める前に駆除することができ、被害を最小限に食い止めることができます。たとえ感染していたとしても、早期発見、早期対処こそが、ウイルス感染の脅威からコンピューターを守るための最善策と言えるでしょう。まるで健康診断のように、定期的なウイルス検査を習慣づけることで、安心してコンピューターを利用できる環境を維持しましょう。

| 種類 | 特徴 | 対策 |

|---|---|---|

| 潜伏型コンピュータウイルス | 感染直後は変化なし 特定の条件で活動開始 感染に気づきにくい |

定期的なウイルス検査 早期発見・早期対処 |

破壊活動

電子計算機に悪さをするごく小さなプログラム、いわゆる計算機ウイルスは、感染した機械にさまざまな良くない影響を与えます。まるでいたずらをする子供のようで、時には困った事態を引き起こします。例えば、大切に保管していた写真や文書といった情報が壊されてしまうことがあります。また、計算機が急に動かなくなったり、インターネットに繋がらなくなったりすることもあります。

ウイルスの中には、こっそりと個人情報を盗み出すものもあります。名前や住所、電話番号、クレジットカード番号など、大切な情報が知らないうちに抜き取られてしまう危険性があります。さらに、悪意のある人物がウイルスを使って他人の計算機を操り、不正な活動に利用することもあります。まるで操り人形のように、知らないうちに犯罪に加担させられてしまう可能性もあるのです。

このような計算機ウイルスの破壊活動から身を守るためには、ウイルス対策の道具を使うことが重要です。この道具は、まるで番犬のように、計算機の中に侵入しようとするウイルスを監視し、見つけ次第駆除してくれます。また、ウイルス対策の道具は常に最新の状態に保つ必要があります。これは、新しいウイルスが次々と現れるためで、常に最新の防御策を備えておく必要があるからです。まるで、流行の風邪の予防接種を受けるように、定期的にウイルス対策の道具を更新することで、計算機の安全性を高めることができます。

怪しい電子郵便を開いたり、信頼できない場所に保存されている文書を開いたりしないことも大切です。ウイルスは、このような行動を通じて計算機に侵入することが多いため、注意が必要です。まるで、知らない人からもらったお菓子をむやみに食べないように、インターネット上で見つけた情報には常に注意を払い、安全を確認してから利用するようにしましょう。これらの対策を講じることで、計算機ウイルスによる破壊活動から大切な情報や機器を守り、安全に利用することができます。

| 種類 | ウイルスによる影響 | 対策 |

|---|---|---|

| データ破壊 | 写真や文書などの情報が壊される | ウイルス対策ソフトを使用する ウイルス対策ソフトを最新の状態に保つ |

| システム障害 | PCが動かなくなる、インターネットに繋がらない | |

| 情報漏洩 | 個人情報(名前、住所、電話番号、クレジットカード番号など)が盗まれる | |

| 不正利用 | 他人のPCを操り、不正な活動に利用される | 怪しいメールを開かない 信頼できない場所に保存されているファイルを開かない インターネット上の情報に注意し、安全を確認してから利用する |

多様な種類

計算機に害を及ぼす悪意のあるプログラムは、実に様々な種類が存在します。それらはまるで、異なる武器を持つ兵士の集団のように、多様な方法で攻撃を仕掛けてきます。自己複製を行い、次々と感染を広げるものは、まるで増殖する微生物のようです。感染した計算機を踏み台にして、ネットワークを通じて他の計算機に拡散し、甚大な被害をもたらす可能性があります。また、特定の書類や図形、音声などの情報を破壊するものも存在します。重要な情報が失われ、業務に支障をきたすだけでなく、場合によっては金銭的な損失にもつながる恐れがあります。さらに、計算機の動作を妨げるものも危険です。計算機が遅くなったり、突然停止したり、予期せぬ動作をするなど、様々な問題を引き起こします。これらのプログラムは、その目的も様々です。愉快犯的に作られたものもあれば、情報を盗み出すことを目的としたもの、特定の組織や個人を攻撃するために作られたものなど、多岐にわたります。そのため、これらの多様な脅威から計算機を守るためには、適切な対策を講じる必要があります。例えば、信頼できる提供元から配布されている対策用の道具を導入し、常に最新の状態に保つことが重要です。また、怪しい電子郵便を開封したり、信頼できない場所に保存されている情報にアクセスしたりしないなど、利用者自身の注意深い行動も不可欠です。計算機の安全を守るためには、敵である悪意のあるプログラムの多様性を理解し、常に警戒を怠らないようにする必要があるのです。

| 種類 | 特徴 | 被害 |

|---|---|---|

| 自己複製型 | 感染した計算機を踏み台にして拡散 | 甚大な被害 |

| 情報破壊型 | 特定のファイル(書類、図形、音声など)を破壊 | 業務支障、金銭的損失 |

| 動作妨害型 | 計算機の動作を遅くしたり、停止させたりする | 様々な問題を引き起こす |

| 対策 | 内容 |

|---|---|

| 道具の導入 | 信頼できる提供元から配布されている対策用道具を導入し、最新の状態に保つ |

| 利用者の注意 | 怪しい電子メールを開封しない、信頼できない場所に保存されている情報にアクセスしない |

予防策

電子計算機を病原体から守るには、日ごろからの備えが肝心です。病原体撃退用の道具を導入し、常に最新の状態に保つことは当然のこと、怪しい電子手紙や情報発信地には近づかない、見知らぬ人から送られてきた書類は開かないなど、基本的な安全対策を徹底することが大切です。

病原体撃退用の道具は、常に最新の状態にしておくことが重要です。新しい病原体は日々生まれており、古い道具では対応できない場合があります。自動更新機能を設定しておけば、手間をかけずに最新の状態を維持できます。また、定期的に全体検査を行うことで、潜んでいる病原体を早期発見し、除去することができます。

怪しい電子手紙や情報発信地には近づかないようにしましょう。差出人が不明な電子手紙や、本文中に不自然な日本語が含まれている電子手紙は、開かずに削除することが安全です。また、情報発信地の見た目や内容が怪しいと感じた場合も、アクセスを控えるべきです。情報発信地のアドレスをよく確認し、信頼できる発信元かどうかを判断することも大切です。

見知らぬ人から送られてきた書類は、安易に開かないようにしましょう。書類の種類によっては、開くだけで病原体に感染してしまう可能性があります。もし開かなければならない場合は、まず病原体撃退用の道具で検査してから開くようにしてください。

さらに、定期的に情報の複製を取っておくことも、病原体感染による損害を最小限に抑えるために有効な手段です。外付けの記憶装置や、情報を保管する場所を利用することで、万が一病原体に感染した場合でも、元の情報を復元することができます。

まるで体の健康管理のように、日々の心掛けと備えが、病原体感染から電子計算機を守ります。少しの手間と注意を払うことで、安心して電子計算機を使うことができます。

| 対策 | 詳細 |

|---|---|

| 病原体撃退用の道具の導入と最新状態の維持 | 新しい病原体に対応するために、自動更新機能を活用し、定期的な全体検査を行う。 |

| 怪しい電子手紙や情報発信地への接近禁止 | 差出人不明や不自然な日本語の電子手紙は削除。情報発信地の見た目や内容が怪しい場合はアクセスを控える。アドレスを確認し、信頼できる発信元か判断する。 |

| 見知らぬ人からの書類を開かない | 開くだけで病原体に感染する可能性があるため、開かなければならない場合は、病原体撃退用の道具で検査してから開く。 |

| 定期的な情報の複製 | 外付け記憶装置や情報保管場所を利用し、万が一感染した場合でも元の情報を復元できるようにする。 |