大量メールの問題点

ITを学びたい

先生、『ばらまきメール』って、一体どういうものなんですか?

IT専門家

『ばらまきメール』とは、たくさんの人に同じ内容のメールを一斉に送ることだよ。広告や宣伝などのために使われることが多いね。

ITを学びたい

なるほど。でも、それがどうして迷惑メールになるんですか?

IT専門家

受け取る側が望んでいないのに、大量に送られてくるメールは迷惑になってしまうんだ。例えば、頼んでもいない広告メールが毎日届いたら、迷惑だよね?そういうメールを迷惑メール、つまり『ばらまきメール』と呼ぶこともあるんだよ。

bulk mailとは。

『大量のメール』という意味の『バルクメール』という情報技術用語について説明します。これは、望まない多数のメール、つまり迷惑メールのことを指します。

大量メールとは

大量電子郵便、いわゆる大量メールとは、不特定多数の人々に向けて無差別に送られる電子郵便のことを指します。宛先の人々は、メールを受け取ることに同意していない場合がほとんどです。そのため、迷惑メールと呼ばれることも多く、受信者の作業を妨げる大きな要因となっています。

大量メールの送り主は、様々な目的でこれらのメールを送信します。例えば、商品やサービスの宣伝や広告、会員登録を促すものなどがあります。中には、受信者を騙して個人情報を盗み取ろうとする、いわゆる詐欺メールもあります。このようなメールには、偽のウェブサイトに誘導する繋がりや、ウィルスが仕込まれたファイルが添付されている場合があり、うっかり開いてしまうと、金銭的な被害や個人情報の漏洩といった深刻な事態に繋がる可能性があります。近年は特に手口が巧妙化しており、一見しただけでは正規の電子郵便と区別がつかないケースも増えています。差出人の名前やメールアドレス、本文のデザインなどを精巧に偽装し、受信者を騙そうとします。例えば、銀行やクレジットカード会社、公共機関などを装い、緊急性の高い偽の連絡を送りつけ、個人情報やパスワードの入力を促すといった事例も報告されています。

このような大量メールによる被害を防ぐためには、心当たりのないメールは開かない、メール本文に記載されている繋がりは安易にクリックしないといった基本的な対策を徹底することが重要です。また、メールソフトやセキュリティ対策用の道具を導入し、迷惑メールを自動的に選別する機能を活用するのも有効な手段です。送信元のメールアドレスを確認する、メール本文に不自然な日本語や誤字脱字がないか確認するといった点にも注意を払い、少しでも怪しいと感じた場合は、メールを開かずに削除するようにしましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 大量メールの定義 | 不特定多数の人々に向けて無差別に送られる電子郵便。受信者の同意なしに送られることが多く、迷惑メールとも呼ばれる。 |

| 大量メールの目的 | 商品/サービスの宣伝/広告、会員登録の勧誘、詐欺メールなど。 |

| 詐欺メールの危険性 | 偽サイトへの誘導、ウイルス感染、金銭的被害、個人情報漏洩など。 |

| 詐欺メールの特徴 | 正規メールと区別がつかないほど巧妙化。差出人名、アドレス、本文デザインなどを偽装。緊急性の高い偽連絡で個人情報やパスワードの入力を促す。 |

| 対策 | 心当たりのないメールは開かない、メール本文のリンクはクリックしない、迷惑メールフィルタの活用、送信元アドレスの確認、不自然な日本語/誤字脱字の確認など。 |

大量メールによる被害

近年、無作為に大量に送られてくる電子郵便による困りごとが増えています。その影響は広く、様々なところに及びます。

まず、受け取る側の貴重な時間を奪ってしまうことが挙げられます。日々仕事や生活の中で送受信する電子郵便は重要な連絡手段ですが、大量の不要な電子郵便に埋もれてしまうと、本当に必要な情報を探すのに多くの時間と手間がかかってしまいます。これは、仕事の効率を下げ、日常生活にも支障をきたす可能性があります。

さらに、悪意のある仕掛けが潜んでいることもあります。電子郵便の中に含まれる怪しい文字列をクリックしてしまうと、知らない間にコンピュータウィルスに感染させられたり、大切な個人情報を盗み見られてしまう危険性があります。中には、巧妙に偽装された電子郵便を使って、銀行口座やクレジットカードの情報などを盗み出し、金銭をだまし取るといった犯罪も発生しています。このような手口は巧妙化しており、被害に遭ってしまう人も少なくありません。

企業にとっても、大量の電子郵便は大きな悩みの種となっています。社員一人ひとりの作業効率が低下するだけでなく、顧客からの重要な連絡を見逃してしまう可能性も高くなります。また、会社の信用にも関わることがあります。大量の電子郵便を送信することによって会社の評判が下がり、顧客や取引先からの信頼を失ってしまうことも考えられます。

このようなことから、大量に送られてくる電子郵便への対策は、個人だけでなく企業にとっても重要な課題となっています。一人ひとりが注意を払うだけでなく、企業全体で対策を講じることが重要です。

| 大量メールの悪影響 | 詳細 |

|---|---|

| 時間の浪費 | 必要な情報を探すのに時間と手間がかかり、仕事の効率低下や日常生活への支障につながる。 |

| 悪意のある仕掛け | ウィルス感染、個人情報漏洩、金銭被害などの危険性。 |

| 企業への影響 | 社員の作業効率低下、顧客からの重要連絡の見落とし、会社の信用失墜。 |

大量メールへの対策

近年、望まない電子郵便が大量に届く事例が増えています。これらの大量の電子郵便は、業務の邪魔になるだけでなく、巧妙に個人情報を盗み取ろうとするものも含まれており、適切な対策が必要です。

電子郵便ソフトには、不要な電子郵便を自動で選別する機能が備わっています。この機能を適切に設定することで、多くの不要な電子郵便を自動的に振り分けることができます。受信箱に届く電子郵便の数を減らし、重要な連絡を見落とさないためにも、この機能の設定を見直すことが重要です。例えば、特定の語句を含む電子郵便を排除する、特定の差出人からの電子郵便を拒否する、といった設定が可能です。

自分の連絡先をむやみに公開しないことも大切です。特に、誰でも閲覧できる場所に連絡先を掲載する場合は、悪用される危険性を十分に理解しておく必要があります。掲示板や交流サイトなどに連絡先を載せる必要がある場合は、専用の書き込み欄を利用するなど、不用意に公開しない工夫をしましょう。

不審な電子郵便には、決して反応しないようにしましょう。身に覚えのない電子郵便や、差出人が不明な電子郵便が届いた場合は、開かずに削除することが重要です。本文中の連絡先に連絡したり、添付されている資料を開いたり、記載されている繋がり先に接続したりするのも危険です。このような行為は、コンピュータウィルスへの感染や、個人情報の漏洩につながる可能性があります。

加えて、電子計算機を守るための対策ソフトを導入し、常に最新の状態に保つことも重要です。これらのソフトは、ウィルスや不正な接続を防ぐだけでなく、迷惑な電子郵便を遮断する機能も備えています。定期的に更新することで、最新の脅威にも対応できます。

| 対策 | 詳細 |

|---|---|

| 迷惑メールフィルタの設定 | 電子メールソフトの迷惑メールフィルタ機能を活用し、特定の語句を含むメールや特定の差出人からのメールを自動的に振り分ける。 |

| 連絡先の公開範囲の制限 | 誰でも閲覧できる場所に連絡先を掲載しない。掲示板やSNSなどに掲載する場合は、専用の書き込み欄を利用するなど、不用意に公開しない工夫をする。 |

| 不審なメールへの非反応 | 身に覚えのないメールや差出人が不明なメールは開かずに削除する。本文中の連絡先に連絡したり、添付ファイルを開いたり、記載されているURLにアクセスしたりしない。 |

| セキュリティソフトの導入と更新 | ウイルスや不正アクセスを防ぐセキュリティソフトを導入し、常に最新の状態に保つ。 |

大量メールの法的規制

近頃、電子郵便を一度にたくさんの人に送ることで、物品や役務の宣伝を行う事例が増えています。このような大量の電子郵便の送信は、特定電子郵便の送信の適正化等に関する法律(特定電子郵便法)によって、細かく定められています。この法律は、誰もが安心して電子郵便を使えるようにするために作られました。望まない広告宣伝の電子郵便が送られてくることのないように、受信者の意思を尊重することが大切です。

この法律では、受信者の同意を得ずに広告宣伝の電子郵便を送ることを、原則として禁じています。つまり、相手から事前に承諾を得ていない広告宣伝の電子郵便を送ることは違法となるのです。例えば、商品を買ってもらったり、役務を利用してもらったりするために、相手が望んでいない電子郵便を送りつけることは許されません。もし、このルールを守らずに大量の電子郵便を送った場合には、法律に違反したことになり、罰則を受ける可能性があります。場合によっては、業務停止命令などの行政処分や、罰金刑などの厳しい罰を受けることもあります。

また、電子郵便の送信に際しては、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)にも注意しなければなりません。電子郵便アドレスをはじめとする個人情報は、個人の大切な財産です。この法律では、個人情報を集めたり、利用したり、管理したりする場合には、細心の注意を払うよう定めています。電子郵便アドレスなどの個人情報を、適正な方法で集め、利用目的を明確にし、安全に管理しなければなりません。不正に利用したり、漏洩したりすることのないよう、厳重な管理体制を構築する必要があります。

特定電子郵便法と個人情報保護法は、どちらも健全な電子郵便のやり取りを守るために、重要な役割を果たしています。これらの法律をしっかりと守り、責任ある行動を心がけることで、誰もが安心して電子郵便を利用できる環境を作っていくことができるのです。

| 法律 | 概要 | 違反した場合 |

|---|---|---|

| 特定電子郵便法 | 受信者の同意なしに広告宣伝メールを送ることを禁止 | 罰則(業務停止命令、罰金刑など) |

| 個人情報保護法 | 個人情報の適切な収集、利用、管理を義務付け | – |

今後の展望と課題

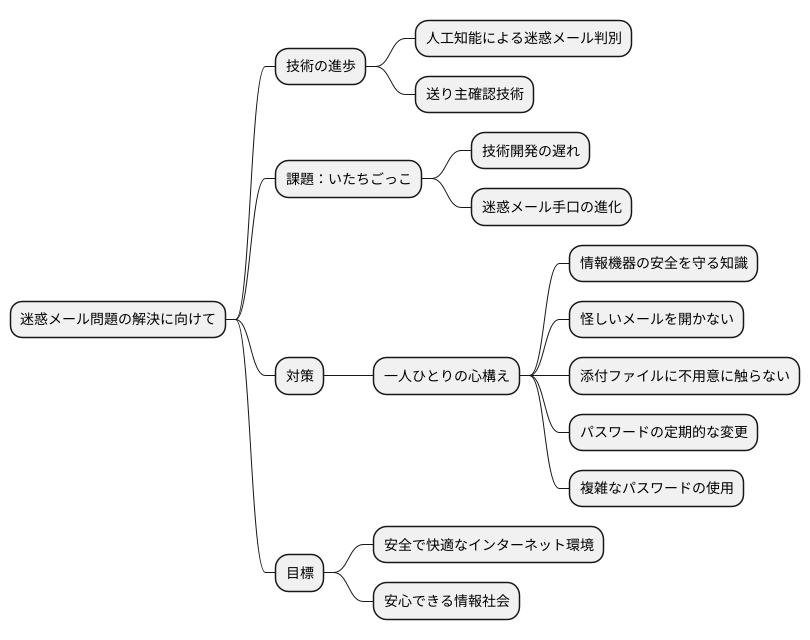

近ごろの迷惑メールは、巧妙な手口を使っており、私たちの生活に様々な問題を引き起こしています。そこで、この厄介な迷惑メール問題を解決するために、今後どのような進め方が考えられるのか、そしてどのような課題があるのかを詳しく見ていきましょう。

まず、明るい展望として、技術の進歩が期待されます。例えば、人間の脳のように情報を処理する人工知能を使って、迷惑メールをより正確に見分ける技術が開発されています。また、情報を鎖のように繋いで記録する技術を用いて、メールの送り主を確実に確認できる仕組みも作られています。このような技術革新は、迷惑メール問題の解決に大きく貢献するでしょう。

しかし、迷惑メールを送る側も、常に新しい手口を考え出しています。そのため、技術的な対策を講じても、すぐに効果が薄れてしまうという、いわばいたちごっこが続いています。このいたちごっこから抜け出すためには、技術開発だけでなく、私たち一人ひとりの心構えも大切です。

具体的には、情報機器の安全を守るための知識を身につけ、怪しいメールは開かない、添付ファイルには不用意に触らないといった、適切な行動を心がける必要があります。また、パスワードを定期的に変更したり、複雑なパスワードを使うなど、基本的な対策も重要です。

迷惑メールのない、安全で快適なインターネット環境を実現するためには、技術開発と利用者の意識向上、この両輪をバランスよく進めていく必要があります。一人ひとりが問題意識を持ち、継続的に努力していくことで、安心できる情報社会を築くことができるでしょう。

まとめ

私たちの日常に欠かせない連絡手段となった電子メールですが、その利便性の一方で、大量に送りつけられる迷惑メールによる様々な弊害が問題となっています。いわゆる大量メールは、私たちの貴重な時間や労力を奪うだけでなく、金銭的な損失や個人情報の漏えい、コンピュータウイルス感染といった深刻な危険もはらんでいます。

まず、大量メールを受信することにより、必要なメールを探す手間が増え、業務効率の低下につながります。また、大量メールの中には、巧妙に偽装された詐欺メールも含まれており、うっかりだまされてしまうと金銭を要求されることもあります。さらに、メールに添付されたファイルを開いたり、本文中のリンクをクリックすることで、コンピュータウイルスに感染し、個人情報が盗まれたり、コンピュータが操作不能になる危険性もあります。

このような大量メールの被害から身を守るためには、日頃から適切な対策を講じることが重要です。メールソフトには、迷惑メールを自動的に振り分ける機能が備わっているので、これを有効活用しましょう。また、会員登録やアンケートへの回答などで、不用意にメールアドレスを公開しないように気をつけましょう。インターネット上に公開されている掲示板などにメールアドレスを掲載すると、それを悪用されて大量メールの標的にされる可能性が高まります。

受信したメールについても、発信元が不明なメールや心当たりのないメールは開かずに削除する習慣をつけましょう。メールの件名や本文に不審な点がある場合も、不用意に開いたり、添付ファイルを実行しないように注意が必要です。少しでも怪しいと感じたら、すぐに削除することが大切です。

一人ひとりがセキュリティに対する意識を高め、安全なインターネット利用を心がけることが、大量メール問題の解決への第一歩となります。大量メールの被害を防ぎ、安全で快適なインターネット環境を維持するためには、継続的な注意と適切な対応を心がけましょう。

| 迷惑メール問題 | 内容 |

|---|---|

| 弊害 | 時間と労力の浪費、金銭的損失、個人情報漏えい、ウイルス感染 |

| 具体的な被害 | 業務効率低下、詐欺被害、ウイルス感染による個人情報盗難、PC操作不能 |

| 対策 | 迷惑メール振り分け機能の活用、不用意なメールアドレス公開の回避、発信元不明メールの削除、不審なメールの開封・添付ファイル実行の回避 |

| 心構え | セキュリティ意識の向上、安全なインターネット利用、継続的な注意と適切な対応 |