有害情報から守る仕組み:ウェブコンテンツフィルタ

ITを学びたい

先生、『ウェブコンテンツフィルター』ってなんですか?

IT専門家

そうですね、インターネット上には有害な情報もたくさんあります。ウェブコンテンツフィルターとは、そういった有害な情報にアクセスできないようにする仕組みのことです。例えば、暴力的な表現やアダルトな内容を含むサイトを遮断したりできます。

ITを学びたい

なるほど。家のパソコンにも入れるべきですか?

IT専門家

特に小さなお子さんや、有害な情報に影響を受けやすい方がいる場合は、入れることをお勧めします。フィルタリングソフトの種類によっては、利用時間を制限できるものもありますよ。

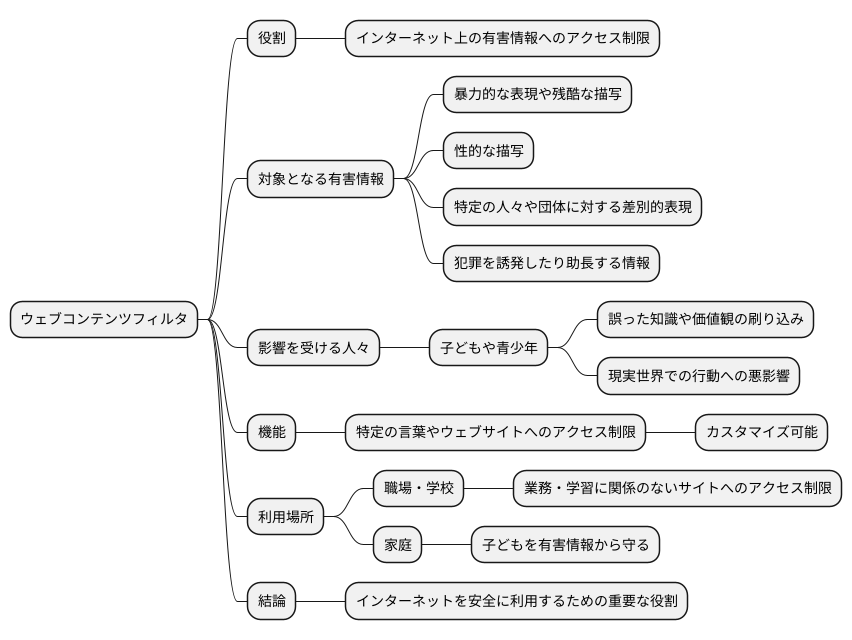

web content filterとは。

インターネット上の情報を選別する仕組み(例えば、有害な情報を見せないようにするソフト)について

ウェブコンテンツフィルタとは

インターネットの世界は、便利な情報で溢れていますが、同時に、好ましくない情報も存在します。こうした有害な情報から利用者を守る仕組み、それがウェブコンテンツフィルタです。ウェブコンテンツフィルタは、インターネット上の様々な情報をふるいにかけることで、アクセスできる内容を制限する役割を担っています。

では、どのような情報が有害とみなされるのでしょうか。例えば、暴力的な表現や残酷な描写は、見る人に精神的な衝撃を与え、恐怖心や不安感を植え付ける可能性があります。また、性的な描写を含むサイトへのアクセスは、未成年者の発達に悪影響を及ぼす可能性も懸念されます。さらに、特定の人々や団体に対する差別的な表現、犯罪を誘発したり助長する情報なども、有害情報としてフィルタリングの対象となります。

これらの有害情報に不用意に触れてしまうことで、子どもや青少年は特に大きな影響を受ける可能性があります。誤った知識や価値観を植え付けられたり、現実世界での行動に悪影響が出たりする危険性も考えられます。ウェブコンテンツフィルタは、こうした危険から子どもたちを守るための盾としての役割を期待されています。

ウェブコンテンツフィルタは、あらかじめ設定された特定の言葉やウェブサイトへのアクセスを制限することで機能します。例えば、暴力的な言葉を含むサイトや、アダルトサイトなどへのアクセスを遮断することができます。フィルタリングの対象となる言葉やサイトは、利用者や管理者が設定することができ、それぞれの環境に合わせてカスタマイズできます。職場や学校では、業務や学習に関係のないサイトへのアクセスを制限するために利用されたり、家庭では、子どもを有害情報から守るために利用されたりしています。インターネットを安全に利用するために、ウェブコンテンツフィルタは重要な役割を担っていると言えるでしょう。

フィルタの種類

様々な情報を扱う道具として、様々な種類のふるい分け機能があります。それぞれに得意なことがあり、目的に合わせて使い分けることが大切です。

まず、繋がる先の名前でふるい分けする方法があります。これは、あらかじめ問題となる繋がり先の一覧表を作っておき、その一覧表に載っている繋がり先への接続を遮断します。良くない情報の発信元が分かっている場合に有効です。例えば、特定の有害な場所への接続を制限することができます。

次に、特定の言葉を含む情報でふるい分けする方法があります。あらかじめ問題となる言葉を決めておき、その言葉を含む情報への接続を遮断します。この方法は、幅広い情報の中から、特定の話題に関するものを取り除きたい場合に役立ちます。例えば、暴力を連想させる言葉や、差別的な表現を含む情報が表示されるのを防ぎます。ただし、言葉だけで判断するため、文脈によっては必要な情報まで遮断してしまう可能性があるため注意が必要です。

さらに、情報の見た目や中身でふるい分けする方法があります。これは、情報の見た目や内容を詳しく調べ、問題となる情報が含まれている場合に接続を遮断します。文字情報だけでなく、絵や動画なども判断材料となるため、より高度なふるい分けを実現できます。例えば、暴力的な場面を描いた絵や動画が表示されるのを防ぐことができます。この方法は、より的確に有害な情報を遮断できますが、判断に時間がかかる場合があります。

これらのふるい分け方法は、組み合わせて使うこともできます。複数の方法を組み合わせることで、より効果的に有害な情報を遮断し、安全な情報環境を作ることができます。どの方法を組み合わせるかは、利用者の状況や目的に合わせて考える必要があります。

| ふるい分け方法 | 説明 | メリット | デメリット | 例 |

|---|---|---|---|---|

| 繋がる先の名前でふるい分け | あらかじめ問題となる繋がり先の一覧表を作っておき、その一覧表に載っている繋がり先への接続を遮断する。 | 良くない情報の発信元が分かっている場合に有効。 | 発信元が不明な場合は効果がない。 | 特定の有害な場所への接続を制限する。 |

| 特定の言葉を含む情報でふるい分け | あらかじめ問題となる言葉を決めておき、その言葉を含む情報への接続を遮断する。 | 幅広い情報の中から、特定の話題に関するものを取り除きたい場合に役立つ。 | 言葉だけで判断するため、文脈によっては必要な情報まで遮断してしまう可能性がある。 | 暴力を連想させる言葉や、差別的な表現を含む情報が表示されるのを防ぐ。 |

| 情報の見た目や中身でふるい分け | 情報の見た目や内容を詳しく調べ、問題となる情報が含まれている場合に接続を遮断する。 | 文字情報だけでなく、絵や動画なども判断材料となるため、より高度なふるい分けを実現できる。より的確に有害な情報を遮断できる。 | 判断に時間がかかる場合がある。 | 暴力的な場面を描いた絵や動画が表示されるのを防ぐ。 |

導入のメリット

情報通信網を介した有害な情報への接触を遮断する仕組みを取り入れることで、様々な良い点が生じます。まず、有害な情報への接続を制限することで、利用者を危険から守ることができます。例えば、子どもたちが不適切な情報に触れることを防ぎ、健全な成長を助けます。また、従業員が仕事に関係のない場所を見る時間を減らし、仕事の効率を高めることもできます。例えば、動画共有場所や交流場所に接続できないようにすることで、従業員は仕事に集中できるようになります。

情報が外に漏れる危険性を減らす効果も期待できます。会社の秘密の情報が含まれる場所に繋がることを制限することで、情報の流出を防ぎ、会社の安全を守ります。例えば、ファイル共有場所に繋がることを制限することで、重要な資料が外部に漏れることを防ぎます。また、許可されていない機器からの接続を制限することで、不正アクセスによる情報漏えいを防ぎます。

特定の場所に繋がることを制限することで、情報通信網の負担を軽くし、通信速度の向上に役立ちます。例えば、動画共有場所に繋がることを制限することで、通信速度が遅くなることを防ぎます。また、大容量のファイルを送受信する場所に繋がることを制限することで、情報通信網の混雑を避けることができます。これらのメリットは、企業だけでなく、家庭や教育機関など、様々な場所で有効です。有害情報の遮断、仕事の効率化、情報漏えい対策、通信速度の向上など、情報通信網を介した有害な情報への接触を遮断する仕組みは、安全で快適な情報通信網環境を作る上で重要な役割を果たします。

導入による効果は設定次第で大きく変わりますので、利用目的に合わせて適切な設定を行うことが重要です。必要に応じて専門家へ相談し、最適な使い方を学ぶことも有益です。

| カテゴリ | 効果 | 例 |

|---|---|---|

| 危険からの保護 | 利用者を危険な情報から守る | 子どもたちが不適切な情報に触れることを防ぐ |

| 従業員の仕事の効率を高める | 動画共有場所や交流場所に接続できないようにすることで、従業員は仕事に集中できる | |

| 情報漏えい対策 | 情報の流出を防ぎ、会社の安全を守る | ファイル共有場所に繋がることを制限することで、重要な資料が外部に漏れることを防ぐ |

| 不正アクセスによる情報漏えいを防ぐ | 許可されていない機器からの接続を制限する | |

| 通信速度の向上 | 情報通信網の負担を軽くし、通信速度の向上に役立つ | 動画共有場所に繋がることを制限することで、通信速度が遅くなることを防ぐ |

| 情報通信網の混雑を避ける | 大容量のファイルを送受信する場所に繋がることを制限する |

導入時の注意点

有害な情報から利用者を守る仕組みとして、様々な場所でインターネット閲覧の内容を制限する仕組みを取り入れる事例が増えています。この仕組みを導入する際には、いくつか注意すべき点があります。まず、この仕組みは完璧ではないということを理解しておく必要があります。どんなに優れた仕組みでも、すべての有害情報を完全に遮断することはできません。逆に、必要な情報へのアクセスを誤って制限してしまう可能性もあります。制限しすぎるあまり、本来の目的であるインターネットの利便性を損ねてしまうということも考えられます。そのため、利用者の利便性を損なわない範囲で、適切な制限の設定をすることが重要となります。

また、一度設定すればそれで終わりではなく、設定内容の見直しは定期的に行う必要があります。有害な情報発信元や不適切な言葉は常に新しく登場します。そのため、常に最新の状況に合わせて、設定内容を更新していくことが大切です。

さらに、利用者に対して、なぜこの仕組みを導入するのか、どのような仕組みで制限をしているのかをきちんと説明し、理解と協力を得ることも重要です。この仕組みは利用者を不当に制限するためのものではなく、安全なインターネット環境を実現し、利用者を守るためのものです。この点を理解してもらうことで、より効果的に機能します。インターネットは便利な道具であると同時に危険も伴います。この仕組みを正しく理解し、活用することで、安全で快適なインターネット環境を構築していきましょう。

| インターネット閲覧制限の注意点 | 詳細 |

|---|---|

| 限界の理解 | 完璧な遮断は不可能であり、必要な情報へのアクセス制限や利便性低下も起こりうる。 |

| 適切な制限設定 | 利用者の利便性を損なわない範囲で適切な設定を行う。 |

| 定期的な見直し | 有害情報発信元や不適切な言葉は常に新しく登場するため、常に最新状況に合わせ更新。 |

| 利用者への説明 | 導入目的や制限の仕組みを説明し、理解と協力を得る。安全な環境実現のためであり、不当な制限ではないことを伝える。 |

今後の展望

情報網上の情報の量は日に日におびただしく増え続けており、同時に有害な情報の広がりも大きな問題となっています。安全な情報網環境を守るためには、有害な情報を遮る仕組みがますます重要になってきています。そのような状況の中で、情報をふるいにかける技術は絶えず進歩を続けています。

人工知能を用いた高性能なふるい分け技術の開発や、一人ひとりの利用者に合わせた個別対応のふるい分けの実現など、様々な取り組みが進んでいます。これにより、従来よりも更に正確に有害な情報を判別し、遮断することが可能になると期待されています。また、利用者の要望に合わせた柔軟な設定機能も提供されるようになり、自分にとって必要な情報だけを受け取ることができる環境が整いつつあります。

情報をふるいにかける技術は、安全な情報網環境を実現するために欠かせない要素です。今後、この技術は更に重要性を増していくと考えられます。より精度の高いふるい分け技術の開発や、利用者の多様なニーズに対応できる柔軟な設定機能の提供など、さらなる進化が期待されています。

しかし、技術の進歩だけでは真の安全は確保できません。情報網を適切に利用する方法を学ぶ利用者側の教育も、重要な課題です。情報網にはどのような危険が潜んでいるのか、どのようにして自分自身を守ればよいのかを学ぶことで、有害情報から身を守るための力を身につけることができます。情報をふるいにかける技術と利用者教育を組み合わせることで、より効果的な対策を講じることが可能となります。 一人ひとりが情報網リテラシーを高め、適切な行動をとることで、安全で安心な情報網環境を築くことができるのです。

| 課題 | 対策 | 効果 |

|---|---|---|

| 有害情報の増加 | 人工知能を用いた高性能なふるい分け技術の開発 一人ひとりの利用者に合わせた個別対応のふるい分けの実現 利用者の要望に合わせた柔軟な設定機能の提供 |

有害情報の判別精度の向上 有害情報の遮断 必要な情報だけを受け取れる環境の実現 |

| 技術の進歩だけでは真の安全は確保できない | 情報網を適切に利用する方法を学ぶ利用者側の教育 | 有害情報から身を守るための力を身につける |