視聴年齢制限:子供を守るための技術

ITを学びたい

「視聴年齢制限」って、映画やゲームだけじゃなくて、ウェブサイトにもあるんですか?

IT専門家

はい、そうです。ウェブサイトにもあります。有害な情報から子供を守るために、親が制限をかけることができます。

ITを学びたい

例えば、どんな制限があるんですか?

IT専門家

特定のサイトを見られないようにしたり、使える時間を決めたりできます。他にも、アダルトサイトや暴力的なサイトをブロックする機能もあります。これらをまとめて「ペアレンタルコントロール」とも言います。

視聴年齢制限とは。

情報技術関係の言葉である「視聴年齢制限」について説明します。これは、乱暴な場面や性的な場面など、子供に悪い影響を与えるかもしれないDVDを見る時に、秘密の番号を入力しないと見られないようにする機能です。もっと広く言うと、同じような映像ソフトやゲームソフト、ウェブサイトなどを子供が見てしまったり、使ったりできないように、親が制限をかける機能やサービスのことです。これは「ペアレンタルコントロール」とも呼ばれ、略して「視聴制限」とも言います。

はじめに

近ごろは、情報があふれる時代になり、子供たちも色々な媒体に触れる機会が増えました。動画や遊び、情報を共有できる仕組みなど、役に立つ情報がたくさんある一方で、乱暴な表現や性的な描写など、子供に良くない影響を与えるかもしれない内容にも簡単に出会えてしまいます。このような状況の中で、子供たちを有害な情報から守るための対策がますます重要になってきています。

その対策の一つとして、対象年齢の表示があります。これは、映画やテレビ番組、ゲームソフトなどの内容に応じて、ふさわしい年齢層を示すものです。例えば、暴力的な場面が多い作品には「15歳以上」のような表示がされ、年齢の低い子供が誤って視聴することを防ぎます。また、性的な描写を含む作品には「18歳以上」といった表示がされ、未成年の目に触れないよう配慮されています。

対象年齢の表示は、親が子供に見せる作品を選ぶ際の指針となります。親は、子供の年齢や発達段階を考慮し、表示を参考にしながら適切な作品を選ぶことができます。また、子供自身も、自分の年齢にふさわしい作品を選ぶ意識を持つことができます。

ただし、対象年齢の表示はあくまでも目安であり、すべての子供に当てはまるわけではありません。感受性の強い子供は、対象年齢に達していても、特定の内容に影響を受ける可能性があります。そのため、親は対象年齢の表示だけでなく、作品の内容をよく確認し、子供に悪影響を与える可能性がないか注意深く判断する必要があります。また、子供と一緒に作品を視聴し、内容について話し合うことも大切です。そうすることで、子供たちがメディアを正しく理解し、活用する能力を育むことができます。

| 対策 | 内容 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 対象年齢の表示 | 映画、テレビ番組、ゲームソフトなどの内容に応じて、ふさわしい年齢層を示す。 |

|

|

視聴年齢制限とは

映像や音声、文章など、様々な種類の表現物の中には、年齢の低い子供に見せたり、聞かせたり、読ませたりするにはふさわしくないものがあります。そのような表現物から子供を守るために設けられた仕組みが、視聴年齢制限です。この仕組みは、ある年齢よりも低い子供には、あらかじめ決められた年齢に達するまで、該当する表現物を見たり、聞いたり、触れたりすることを制限します。

例えば、激しい暴力表現を含む映画や、性的な描写のあるゲームなどには、視聴年齢制限が設定されていることが一般的です。子供がこれらの表現物を見たり遊んだりしようとすると、暗証番号の入力を求められます。この暗証番号は、保護者が設定するため、子供が勝手に解除することはできません。保護者は、子供の年齢や発達段階に応じて、適切な暗証番号を設定し、子供を不適切な表現物から守ることができます。

視聴年齢制限は、様々な機器やサービスで利用されています。映画のDVDやブルーレイディスクはもちろんのこと、家庭用ゲーム機やパソコン、スマートフォン、タブレットなどにも搭載されています。また、インターネット回線を提供する業者や、映画や番組を配信する業者も、視聴年齢制限の機能を提供している場合があります。これらの機能を利用することで、保護者は安心して子供に機器やサービスを使わせることができます。

視聴年齢制限は、表現物の種類によって年齢区分が細かく定められています。例えば、映画では「全ての人にふさわしい」「12歳未満の子供にはふさわしくない」など、いくつかの段階に分かれています。ゲームの場合も同様に、年齢に応じて適切な表現内容が定められています。保護者は、これらの区分を参考にしながら、子供にふさわしい表現物を選んであげる必要があります。また、子供と一緒に表現物を楽しむ際には、内容について話し合ったり、子供の反応に注意を払ったりすることも大切です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 視聴年齢制限の目的 | 子供を不適切な表現物(映像、音声、文章など)から守る |

| 仕組み | あらかじめ決められた年齢に達するまで、該当する表現物へのアクセスを制限する |

| 制限のかかる表現物 | 激しい暴力表現を含む映画、性的な描写のあるゲームなど |

| アクセス制限の方法 | 保護者が設定する暗証番号の入力 |

| 視聴年齢制限が利用される機器・サービス | 映画のDVD/Blu-ray、家庭用ゲーム機、パソコン、スマートフォン、タブレット、インターネット回線、配信サービスなど |

| 年齢区分 | 表現物の種類によって細かく定められており、保護者はそれを参考に子供にふさわしい表現物を選ぶ必要がある(例:映画の場合「全ての人にふさわしい」「12歳未満の子供にはふさわしくない」など) |

| 保護者の役割 | 子供の年齢や発達段階に応じて適切な暗証番号を設定、子供にふさわしい表現物を選び、内容について話し合ったり子供の反応に注意を払う |

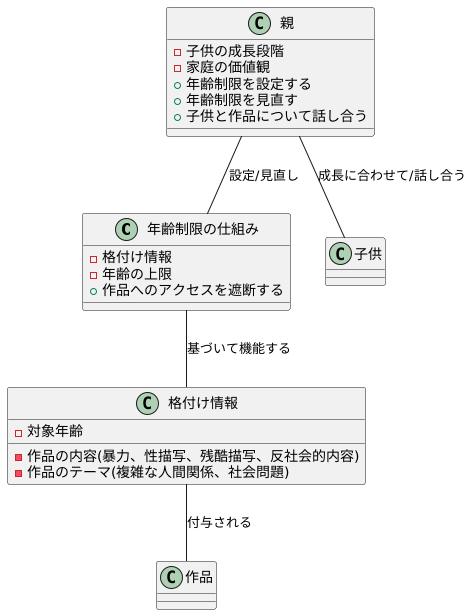

視聴年齢制限の仕組み

映像作品や遊び道具などに設けられた年齢制限は、作品の内容に基づいて決められた格付け情報を用いて機能します。映画やゲームといった娯楽には、見る人や遊ぶ人の年齢に合わせてふさわしい利用者層を示す格付けが与えられています。この年齢制限の仕組みは、その格付け情報を読み取り、あらかじめ設定された年齢の上限を超える作品への接触を遮断する働きをします。

格付け情報は、作品の中身に応じて付与されます。例えば、激しい暴力の描写や性的な表現、見る人に不快感を与える残酷な描写、社会のルールに反する内容などが含まれる作品には、高い年齢制限が設定されることが多いです。また、作品が扱うテーマによっては、たとえ暴力的な表現などが含まれていなくても、子供たちの理解力や精神的な発達段階を考慮して年齢制限が設定されることもあります。例えば、複雑な人間関係や難しい社会問題などを描いた作品は、ある程度の年齢に達した子供でなければ理解が難しい場合があり、そのような作品にも年齢制限が設けられることがあります。

親は、子供の成長段階や家庭で大切にしている考え方などに合わせて、ふさわしい年齢制限を設定することが大切です。年齢制限は、子供を不適切な内容から守るための有効な手段ですが、子供の成長に合わせて制限を見直すことも重要です。年齢が上がるにつれて、子供はより複雑な情報や表現を理解できるようになります。そのため、子供の成長に合わせて年齢制限を緩和し、様々な作品に触れる機会を与えることで、子供の健全な成長を促すことができます。また、親が子供と一緒に作品を視聴し、内容について話し合うことも、メディアリテラシーを育む上で大切なことです。

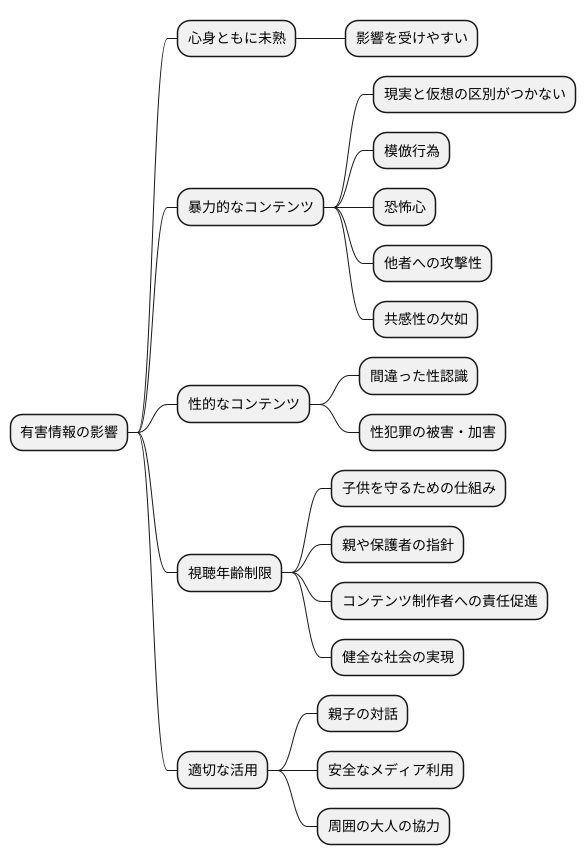

視聴年齢制限の重要性

子供たちは、大人と比べて心身ともに未熟であり、発達段階にあります。そのため、様々な情報の影響を大人よりも受けやすく、有害な情報に触れることで、良くない影響を受ける可能性があります。特に、暴力や性的な描写を含むコンテンツは、子供たちの健やかな成長を阻害する可能性があるため、注意が必要です。

例えば、暴力的な映像を頻繁に見ていると、現実世界と仮想世界の区別がつかなくなり、模倣行為に走る可能性があります。また、恐怖心を抱きやすくなったり、他者への攻撃性を高めたりする原因となる場合もあります。残酷な描写に慣れてしまうことで、他者の痛みへの共感性を失ってしまうことも懸念されます。

性的な描写を含むコンテンツも、子供たちに悪影響を与える可能性があります。年齢にふさわしくない性的な情報に触れることで、性に対する間違った認識を持つ可能性があります。また、性犯罪に巻き込まれたり、加害者になってしまうリスクも高まります。思春期を迎える前の子供は、特に性的な情報に対して抵抗力が弱いため、適切な保護が必要です。

視聴年齢制限は、このような有害な情報から子供たちを守るための重要な仕組みです。年齢に応じて適切な制限を設けることで、子供たちが安全にメディアに触れられる環境を作ることができます。視聴年齢制限は、親や保護者が子供たちのメディア利用を管理するための指針となるだけでなく、コンテンツ制作者側にも責任ある制作を促す効果があります。健全な社会を実現するためにも、視聴年齢制限の重要性を理解し、適切に活用していく必要があります。保護者の方は、視聴年齢制限を参考に、子供とメディアとの適切な関わり方について話し合い、安全なメディア利用を促すことが大切です。周りの大人たちが協力して、子供たちの健やかな成長を見守っていくことが重要です。

視聴年齢制限以外の対策

映像作品を見る年齢を制限する方法は、子供たちを守る良い方法の一つですが、これだけでは完璧とは言えません。親は、子供たちが映像や情報に触れる機会について、普段からよく話し合うことが大切です。例えば、情報の見分け方や使い方を教える教育をする、映像を見る時間を決めるなども必要です。親が子供と一緒に映像を見て、内容について話し合うことも、子供たちが良い情報を選べるようになるための手助けになります。

映像を見る年齢を制限するだけでなく、これらの方法を組み合わせることで、子供たちを悪い情報から守り、安全に映像を楽しめるようにすることができます。例えば、子供と一緒にテレビ番組を見た後、番組の内容について話し合う時間を作るのは良い方法です。番組の中で起きた出来事についてどう思ったか、登場人物の行動は正しかったかなど、様々な角度から話し合うことで、子供たちは物事を多角的に見る目を養うことができます。また、インターネットを使う際に、情報の真偽を見極める方法を教えることも大切です。全て的信息を鵜呑みにするのではなく、情報の出所や発信者の意図を考える習慣を身につけさせることで、子供たちはインターネットを安全に利用できるようになります。

さらに、映像を見る時間やゲームをする時間を制限することも、子供たちの健やかな成長を促す上で重要な役割を果たします。時間を決めずに映像を見続けると、視力低下や睡眠不足、運動不足などの健康問題を引き起こす可能性があります。また、学業や日常生活に支障が出ることも考えられます。そのため、親子で話し合って適切な利用時間を決め、ルールを守ることが大切です。

子供たちが成長する過程で、メディアとの関わりは避けられないものです。親が子供と積極的にコミュニケーションを取り、適切な指導を行うことで、子供たちはメディアを正しく理解し、安全に利用できるようになります。そして、メディアから得た情報を活用して、豊かな創造性を育み、社会性を身につけていくことができるでしょう。

| 対策 | 詳細 | 効果 |

|---|---|---|

| 年齢制限 | 映像作品を見る年齢を制限する | 子供たちを守るための第一歩 |

| 対話と教育 | 情報の見分け方や使い方を教える、映像を見る時間を決める、一緒に見て内容について話し合う | 良い情報を選べるようになる、多角的に物事を見る目を養う |

| インターネット利用指導 | 情報の真偽を見極める方法を教える、情報の出所や発信者の意図を考える習慣を身につけさせる | インターネットを安全に利用できるようになる |

| 利用時間制限 | 映像を見る時間やゲームをする時間を制限する | 視力低下や睡眠不足、運動不足などの健康問題を防ぐ、学業や日常生活への支障を防ぐ |

まとめ

近頃、誰もが手軽に使えるようになった情報通信網や動画などの視覚媒体は、子供たちの世界を広げ、多くの学びの機会を与えてくれます。一方で、子供たちを様々な危険にさらす可能性も無視できません。そうした危険から子供たちを守る上で、視聴年齢制限は大切な役割を担っています。年齢に応じた適切な情報に触れることで、心身の発達への悪影響を防ぐことができるからです。

しかし、視聴年齢制限のような技術的な対策だけでは、子供たちを完全に守ることは難しいでしょう。子供たちは、学校や友達など、家庭の外でも情報に触れる機会がたくさんあります。そのため、保護者は子供としっかりと向き合い、情報通信網や視覚媒体との付き合い方について一緒に考えることが重要です。例えば、どんな情報が危険なのか、なぜ年齢制限があるのかを丁寧に説明し、理解を深めてもらうことが大切です。また、利用時間や利用場所など、具体的なルールを一緒に決めるのも良いでしょう。

子供自身が情報を見極める力を育むことも大切です。情報の真偽を見分ける力や、情報に振り回されないように自分の考えを持つ力を養うことで、危険から身を守ることができます。そのためには、日頃から様々な情報に触れ、話し合う機会を持つことが重要です。保護者は、子供の話に耳を傾け、一緒に考え、適切な助言を与えるように心がけましょう。

子供たちが情報通信網や視覚媒体を安全に、そして有益に使えるようにするためには、家庭だけでなく、学校や地域社会など、周りの大人たちが協力していく必要があります。共通の理解のもと、子供たちを守るための環境づくりを進めていくことが、未来を担う子供たちの健やかな成長につながるでしょう。

| 対策 | 詳細 |

|---|---|

| 視聴年齢制限 | 年齢に応じた適切な情報に触れることで、心身の発達への悪影響を防ぐ |

| 保護者による指導 | 子供と向き合い、情報通信網や視覚媒体との付き合い方について一緒に考える (危険な情報、年齢制限の理由の説明、利用時間や場所のルール設定など) |

| 情報を見極める力の育成 | 情報の真偽を見分ける力、情報に振り回されないように自分の考えを持つ力を養う (様々な情報に触れ、話し合う機会を持つ) |

| 周囲の大人たちの協力 | 家庭、学校、地域社会が協力し、子供たちを守るための環境づくりを進める |