複製防止の技術と未来

ITを学びたい

先生、「コピーガード」って、どういう意味ですか?

IT専門家

簡単に言うと、本や映画、音楽やソフトなどを勝手に複製できないようにする仕組みのことだよ。例えば、DVDを別のDVDに焼いてコピーできないようにする技術などがそうだね。

ITを学びたい

なるほど。違法にコピーされないようにするためのものですね。でも、どうしてそんなことができるんですか?

IT専門家

方法は様々だけど、例えばDVDなら、特別な信号を記録しておいて、コピーしようとする機器がその信号を検知するとコピーできないようにする、といった技術が使われているんだよ。

copy protectionとは。

「情報技術」に関する言葉である「複製防止」(いわゆる「コピーガード」のこと。詳しくは「コピーガード」の項目を見てください。)について

複製防止とは

複写を禁じる方法、つまり複写防止とは、絵や写真、文章、音声、動画といった様々な形で表現されたデジタルの品物を不正に複写されないように守るための技術のことです。 これらの品物は、音楽や映画、遊技、書籍など、多岐にわたります。複写防止は、これらの品物を作った人の権利を守り、新しいものを作り出す活動を支えるために欠かせない役割を担っています。

近年、パソコンや携帯電話、その他様々な機器を通して、デジタルの品物が広く使われるようになってきました。それに伴い、複写防止技術の重要性も増しています。不正に複写された品物は、作った人に金銭的な損害を与えるだけでなく、新しいものを作りたい気持ちをなくさせる大きな問題です。そのため、より高度で効果的な複写防止技術の開発が常に求められています。

複写防止には様々な方法があります。例えば、複写できないように特殊な加工を施した記録媒体を使う方法や、暗号化技術を用いて品物の内容を解読できないようにする方法、特定の機器でしか再生できないようにする方法などがあります。また、インターネットを通じて品物を配信する場合には、アクセス制限を設けたり、不正なアクセスを監視するシステムを導入したりするなどの対策も取られています。

複写防止技術は、技術の進歩とともに進化を続けていますが、不正に複写しようとする側もまた、様々な方法を編み出しています。そのため、複写を防ぐための技術的な対策は、まるでいたちごっこをしているかのようです。より高度な技術開発が必要とされているのは、このためです。複写防止技術の開発と不正複写対策は、創造的な活動を支え、文化を守っていく上で重要な課題と言えるでしょう。

複写防止技術によって、作者の権利と利益が守られるだけでなく、質の高い作品が安定して提供される環境が整えられます。 これは、利用者にとっても大きなメリットです。複写防止技術の進化は、健全なデジタル社会の発展に貢献していくでしょう。

| 複写防止の定義 | デジタルの品物(絵、写真、文章、音声、動画など)を不正に複写されないように守るための技術 |

|---|---|

| 複写防止の目的 |

|

| 複写防止の重要性 | デジタルコンテンツの普及に伴い、不正コピーによる金銭的損害や創作意欲の低下を防ぐために重要性が増している |

| 複写防止の方法 |

|

| 複写防止技術の現状 | 技術の進歩と不正コピー対策のいたちごっこが続いている |

| 複写防止技術の意義 |

|

複製防止の種類

ものを二度作りさせないための様々な方法についてお話します。大きく分けて、形あるものに対する方法と、形のないものに対する方法、そして、新たに生まれた場所に置いておく方法の三つがあります。

まず、形あるもの、例えば、円盤などに記録された絵や音を守る方法です。特殊な印を付けて、複写機がそれを読み取ると、書き写しを止めるようにしています。まるで、鍵と鍵穴のように、特別な印と複写機が反応する仕組みです。この方法は、実際に手に取れるものに限られますが、確実な方法と言えます。

次に、形のないもの、例えば、携帯端末で動く計算機などの道具を守る方法です。使う人に特別な番号を知らせ、その番号を入力しないと道具が使えないようにするのです。これは、合言葉のようなもので、正しい合言葉を知っている人だけが使える仕組みです。手軽に使える反面、番号が漏れてしまうと意味がありません。

最後に、新しく生まれた、雲のような場所に置いておく方法です。絵や音の情報を、使う人の手元には置かず、必要な時に必要な分だけ送るようにします。水道のように、必要な時に必要なだけ情報が流れ、使い終わると手元には残りません。常に最新の情報が使える上に、複製も難しくなります。しかし、常に雲のような場所に繋がっている必要があり、繋がりが切れると使えなくなってしまいます。

このように、守りたいものの種類や特徴に合わせて、適切な方法を選ぶことが大切です。それぞれの方法には、それぞれに良さや悪さがあるので、よく考えて選ばなければなりません。

| 方法 | 対象 | 仕組み | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| 特殊な印 | 形あるもの (円盤など) | 複写機が特殊な印を読み取ると複製を停止 | 確実な複製防止 | 物理的な媒体が必要 |

| 特別な番号 | 形のないもの (ソフトウェアなど) | 番号を入力しないと使用できない | 手軽 | 番号漏洩のリスク |

| クラウド保存 | 形のないもの (データなど) | データはクラウドに保存され、必要な時にアクセス | 常に最新の情報、複製困難 | ネットワーク接続必須 |

複製防止の課題

ものを複製できないようにする技術は、違法な複製との終わりなき戦いを強いられています。高い技術が生み出されても、それを打ち破る新たな違法な複製方法も現れるため、追いかけっこが延々と続いています。また、本来の利用者にとって使いにくい仕組みになってしまうこともあり、使いやすさと安全性のバランスをとることが難しい問題となっています。さらに、技術の進歩が速く、常に最新の技術に対応していく必要があり、開発にかかる費用が増えることも問題です。

ものを複製できないようにする技術は、違法な複製を防ぐだけでなく、正規の利用者が作品などを気持ちよく利用できるように気を配る必要があります。そのため、安全性を高めることと使いやすさを両立させるという相反する課題を解決していくことが求められています。

近年は、人の知能を模した技術を駆使した違法複製発見技術なども開発されており、より高度な対策が期待されています。例えば、画像や音声に人間の目には見えない特殊な印を埋め込み、複製された場合にその印を検出することで、複製元を特定する技術などが研究されています。また、違法に複製されたコンテンツが流通しているウェブサイトを監視し、迅速に削除要請を行う仕組みなども構築されています。

複製できないようにする技術は、常に進化し続ける必要があり、技術者たちは日々研究開発に励んでいます。違法な複製の手口は巧妙化しており、それに対応するために、暗号化技術の強化や、新たな認証システムの開発など、多角的な対策が求められています。また、利用者の利便性を損なうことなく、効果的に複製を防止するため、利用状況の分析や、ユーザーインターフェースの改善などにも力を入れています。より安全で使いやすい複製防止技術の実現に向けて、技術者たちの挑戦は続いています。

| 課題 | 対策 |

|---|---|

| 違法な複製方法の出現によるいたちごっこ | 人の知能を模した技術による違法複製発見技術の開発 (例:特殊な印の埋め込み、複製元特定技術、違法コンテンツ流通監視) |

| 使いやすさと安全性のバランス | 安全性の向上と使いやすさの両立 利用状況の分析やユーザーインターフェースの改善 |

| 技術進歩への対応と開発費用増加 | 暗号化技術の強化 新たな認証システムの開発 |

複製防止の未来

写しを防ぐ方法のこれからは、科学技術の進歩とともに大きく変わっていくと考えられます。

まず、人工知能は、不正な写しの見分け方を自ら学び、より高い精度で見つけられるようにしてくれるでしょう。写しを作る人がどんな方法を使うのかを人工知能が学習することで、今まで見つけにくかった巧妙な写しにも対応できるようになります。

次に、鎖のように繋がる記録技術は、書き換えが難しい記録の仕組みを作ることで、情報の正しさを保証してくれます。この技術を使うことで、本物の情報かどうかを簡単に確認できるようになり、写しを見分けるのに役立ちます。

また、情報をインターネット上に置いておく技術が広まることで、情報の届け方も変わり、写しを防ぐ方法もそれに合わせて進化するでしょう。例えば、必要な時にだけ情報をインターネットから受け取る仕組みにすることで、写しを作られる危険性を減らすことができます。

さらに将来は、情報を暗号で守る技術を使い、利用者一人ひとりに解読の手がかりを渡すことで、写しを完全に不可能にする技術も実現するかもしれません。この技術が実現すれば、許可された人だけが情報を見られるようになり、不正な写しは作れなくなります。

このように、写しを防ぐ方法は常に進化を続けながら、大切な情報を守るという重要な役割を果たしていくでしょう。そして、新しい技術を取り入れることで、より安全で信頼できる情報社会の実現に貢献していくと考えられます。

| 技術 | 説明 | 効果 |

|---|---|---|

| 人工知能 | 不正な写しの見分け方を自ら学習し、高精度で見つける。巧妙な写しにも対応可能。 | 写しの検出精度向上 |

| 鎖のように繋がる記録技術 | 書き換えが難しい記録の仕組みを作り、情報の正しさを保証。本物の情報かどうかを簡単に確認できる。 | 写しの見分けを容易にする |

| 情報をインターネット上に置いておく技術 | 情報の届け方を変え、写しを防ぐ方法も進化。必要な時にだけ情報を受け取る仕組みにより写しの危険性を減らす。 | 写し作成の機会減少 |

| 情報を暗号で守る技術 | 利用者一人ひとりに解読の手がかりを渡すことで写しを不可能にする。許可された人だけが情報を見られるようにする。 | 写しを完全に防止 |

利用者の意識

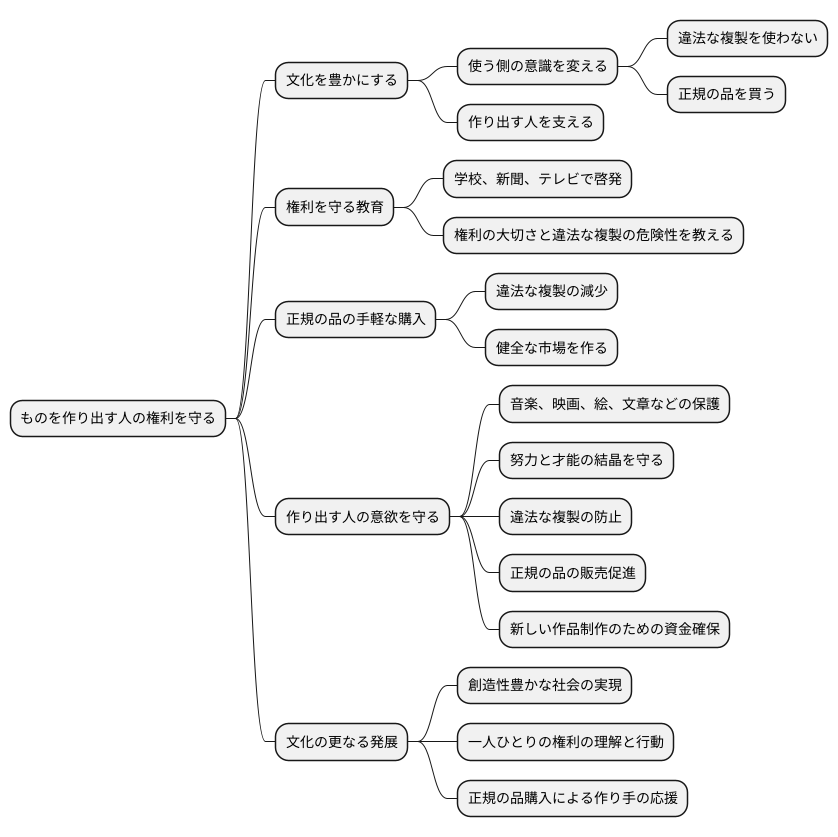

ものを作り出す人の権利を守ることは、文化を豊かにするために欠かせません。そのためには、使う側の意識を変えることも大切です。違法に複製されたものを使うことは犯罪であり、この認識をみんなに広める必要があります。権利を守り、正規の品を買うことは、作り出す人を支えることにつながります。

学校や新聞、テレビなどを通して、権利の大切さと違法な複製による危険性を教え、理解を広めることが重要です。正規の品をもっと手軽に買えるようにすることも、違法な複製を減らすことにつながるでしょう。使う人一人ひとりが権利を大切にし、正規の品を使うことで、健全な市場を作ることができます。

作り出す人が安心して作品を作れるようにするためには、権利を守る意識を高めることが重要です。たとえば、音楽や映画、絵、文章など、さまざまな作品が作られています。これらの作品は、作った人の努力や才能の結晶であり、簡単に複製されてしまうと、作った人の意欲が損なわれてしまいます。また、違法に複製されたものが広まると、正規の品が売れなくなり、新しい作品を作るための資金が不足してしまいます。

権利を守る意識が高まれば、作り出す人は安心して新しい作品を作り続けることができ、文化はより豊かになるでしょう。創造性豊かな社会を実現するためにも、一人ひとりが権利の大切さを理解し、行動することが求められます。正規の品を買うことで、作り出す人を応援し、文化の発展を支えることができるのです。違法な複製ではなく、正規のものを利用することで、より良い社会を作っていきましょう。