複写制御情報:大切なデータを守る仕組み

ITを学びたい

先生、「CCI」ってどういう意味ですか?コピーガードのことらしいんですけど、よくわかりません。

IT専門家

そうだね。「CCI」は『複製制御情報』のことで、簡単に言うと、許可なく複製できないようにするための技術だよ。CDやDVDなどによく使われているよ。

ITを学びたい

なるほど。複製できないようにする技術なんですね。具体的にはどのようにして複製を防いでいるのですか?

IT専門家

例えば、CDなら、特殊な信号を記録面に書き込んで、普通のCDプレーヤーでは再生できるようにする一方で、パソコンなどで複製しようとしてもできないようにしているんだよ。他にも色々な方法があるけど、基本的には何か特別な仕掛けを施して複製を難しくしているんだ。

CCIとは。

「情報技術」に関する言葉である「CCI」(複製防止。これは「copy control information」の頭文字から来ています。複製防止のことです。)について

複写制御情報とは

複写制御情報(ふくしゃせいぎょじょうほう)、略してCCIとは、電子情報(でんしじょうほう)の不正な複製(ふくせい)を防ぐための技術(ぎじゅつ)です。大切な情報(じょうほう)が勝手にコピーされ、広まるのを防ぎ、著作権(ちょさくけん)や知的財産権(ちてきざいさんけん)といった権利(けんり)を守ることが目的(もくてき)です。音楽や映像、遊戯(ゆうぎ)記録媒体(きろくばいたい)、電子書籍(でんししょせき)など、様々な電子情報(でんしじょうほう)に組み込まれており、本来の使用権(しようけん)を持つ人だけが利用できるようにする仕組みです。

CCIは、まるで鍵(かぎ)と鍵穴(かぎあな)のような関係(かんけい)で機能(きのう)します。正規(せいき)の利用者(りようしゃ)は鍵(かぎ)を持っており、この鍵(かぎ)が合う情報(じょうほう)だけを利用(りよう)できます。不正(ふせい)な複製(ふくせい)を試みる人は鍵(かぎ)を持っていないため、情報(じょうほう)を利用(りよう)することができません。このように、CCIは不正(ふせい)な複製(ふくせい)を防ぐことで、制作者(せいさくしゃ)の権利(けんり)を守り、より良い作品(さくひん)が生まれる環境(かんきょう)作りを支えています。

また、企業秘密(きぎょうひみつ)や個人情報(こじんじょうほう)などの漏洩(ろうえい)を防ぐ目的(もくてき)でも活用(かつよう)されています。例えば、社内文書(しゃないぶんしょ)にCCIを埋め込むことで、許可(きょか)されていない人による複製(ふくせい)や配布(はいふ)を防ぎ、情報漏洩(じょうほうろうえい)のリスクを減らすことができます。

このように、私たちの電子社会(でんししゃかい)において、CCIは安全な情報交換(じょうほうこうかん)を支える重要な役割(じゅうようなやくわり)を担っています。単に複製(ふくせい)を制限(せいげん)するだけでなく、電子情報(でんしじょうほう)の健全な流通(けんぜんなりゅうつう)を支え、社会全体(しゃかいぜんたい)の利益(りえき)にも貢献(こうけん)していると言えるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 複写制御情報 (CCI) の定義 | 電子情報の不正な複製を防ぐための技術 |

| CCI の目的 |

|

| CCI の仕組み | 正規の利用者だけが利用できるようにする鍵と鍵穴のような仕組み |

| CCI の適用範囲 | 音楽、映像、遊戯記録媒体、電子書籍、社内文書など、様々な電子情報 |

| CCI の効果 |

|

複写制御情報の仕組み

複写制御情報は、大切な情報を守るための様々な工夫が凝らされています。まるで、情報の宝箱を守るための幾重もの鍵のように、様々な方法で不正な複製から守られています。

一つ目の鍵は暗号化です。これは、情報をまるで暗号文のように変換することで、許可された機器や特別な解読方法を持つ人だけが元の情報を見ることができるようにする技術です。まるで秘密の呪文を知っている人だけが宝箱を開けられるように、許可されていない人は情報の内容を知ることはできません。

二つ目の鍵は複製制限情報です。これは、情報の中に特別な目印を埋め込むことで、コピーされた情報が無効になるようにする技術です。例えるなら、宝箱に特殊な仕掛けを施し、複製しようとすると宝箱自体が壊れてしまうようなものです。これにより、たとえコピーが作成されたとしても、そのコピーは役に立たないものとなります。

三つ目の鍵はアクセス制御です。これは、特定の人だけが情報にアクセスできるように制限する技術です。まるで、宝箱を開けるための特別な鍵を持っている人だけが宝箱の中身を見ることができるように、許可された人だけが情報にアクセスできます。

これらの技術は、単独で用いられることもあれば、組み合わせて使われることもあります。複数の鍵を組み合わせることで、より強固な保護を実現できるのです。また、これらの技術は常に進化を続けており、より高度な方法が開発されています。不正な複製を防ぐだけでなく、正規の利用者にとって使いやすいように、使いやすさと安全性の両立を目指した技術開発も進められています。これにより、私たちは安心して絵や音楽、物語などの様々なデジタル作品を楽しむことができるのです。

| 鍵の種類 | 説明 | 例え |

|---|---|---|

| 暗号化 | 情報を暗号文に変換し、許可された機器や特別な解読方法を持つ人だけが元の情報を見ることができるようにする技術。 | 秘密の呪文を知っている人だけが宝箱を開けられる。 |

| 複製制限情報 | 情報の中に特別な目印を埋め込み、コピーされた情報が無効になるようにする技術。 | 宝箱に特殊な仕掛けを施し、複製しようとすると宝箱自体が壊れてしまう。 |

| アクセス制御 | 特定の人だけが情報にアクセスできるように制限する技術。 | 宝箱を開けるための特別な鍵を持っている人だけが宝箱の中身を見ることができる。 |

複写制御情報の様々な種類

複製を制限する仕組みは、守りたい情報の種類や使い方によって様々な方法があります。例えば、音楽を収めた円盤には、特定の機械でしか再生できないような工夫が凝らされています。これは、許可されていない機器での再生を制限することで、違法な複製を防ぐ目的です。映像を収めた円盤には、複製できる回数を制限したり、特定の地域でしか再生できないようにする技術が使われています。例えば、ある国で販売された映像作品が他の国で再生できないようにすることで、著作権を保護しています。

また、電算機で動く命令の集まりであるプログラムには、使用許可の確認や有効化といった仕組みが用いられています。これにより、正規の利用者だけがプログラムを使えるように制限されます。例えば、使用許可の確認では、プログラムを使う人が正式な利用者かどうかを確認するために、特別な番号を入力する必要がある場合があります。有効化は、一度プログラムをインストールした後、インターネットを通じて利用者の情報を開発者に送り、正式な利用者であることを確認する作業です。

このように複製を制限する仕組みは、それぞれ違った特徴を持っており、守りたい情報の種類や使い方に合わせて、最適な方法が選ばれます。音楽や映像のような娯楽作品の場合、違法な複製を防ぐことが最優先事項となります。一方、プログラムの場合は、正規の利用者だけが利用できるようにすることが重要です。また、企業が持つ秘密の情報などは、社外への漏洩を防ぐために、より高度な制限技術が必要となります。複製を制限する仕組みは、様々な要求に応えるために、常に進化を続けています。

| 種類 | 複製制限の仕組み | 目的 |

|---|---|---|

| 音楽CD | 特定の機器でしか再生できない | 違法な複製を防ぐ |

| 映像DVD/BD | 複製回数制限、地域制限 | 著作権保護 |

| プログラム | 使用許可の確認、有効化 | 正規の利用者だけが利用できるようにする |

| 企業秘密情報 | 高度な制限技術 | 社外への漏洩を防ぐ |

複写制御情報の利点

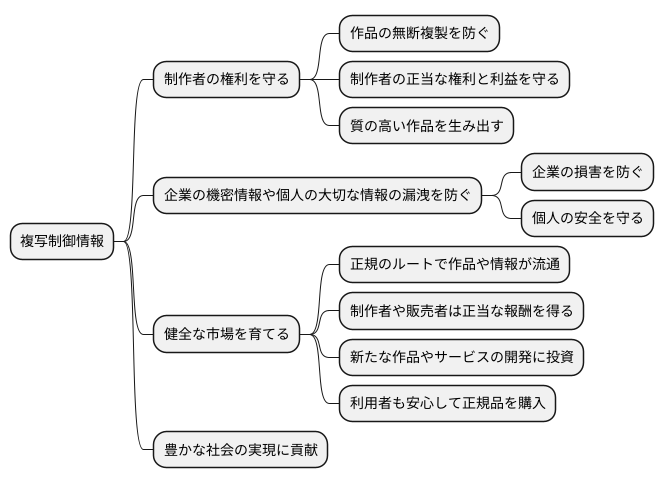

複写制御情報は、創作物や大切な情報の保護に役立ち、健全な社会を築く上で欠かせない技術です。この技術は、様々な形で私たちの暮らしを支えています。

まず、制作者の権利を守る上で大きな役割を果たします。絵画や音楽、文章など、誰かが心血を注いで作り上げた作品は、その人の大切な財産です。複写制御情報は、これらの作品が許可なく複製されるのを防ぎ、制作者の正当な権利と利益を守ります。これにより、制作者は安心して創作活動を続けられ、より質の高い作品を生み出すことに集中できます。私たちも、その恩恵を受けて素晴らしい作品に触れることができるのです。

また、企業の機密情報や個人の大切な情報の漏洩を防ぐ効果もあります。企業にとっては、新製品の設計図や顧客の情報など、事業活動に関わる重要な情報が外部に漏れると、大きな損害につながる可能性があります。個人にとっても、住所や電話番号、家族構成などの個人情報は、悪用されると大変危険です。複写制御情報は、これらの大切な情報を守る盾となり、安心して事業活動や日常生活を送れるようにしてくれます。

さらに、複写制御情報は、健全な市場を育てることにも貢献します。正規のルートで作品や情報が流通することで、制作者や販売者は正当な報酬を得ることができ、新たな作品やサービスの開発に投資できます。また、利用者も安心して正規品を購入し、質の高いサービスを受けることができます。このように、複写制御情報は、制作者、販売者、利用者すべてにとって利益となる仕組みを作り、市場全体の活性化を促します。

つまり、複写制御情報は、私たちの社会をより良いものにするための大切な技術と言えるでしょう。創造性を守り、安全を守り、市場を活性化させることで、豊かな社会の実現に貢献しています。

複写制御情報の課題

複製を制限する情報は、不正な写しを作らせないようにする上で役に立つ方法ですが、いくつか難しい点もあります。技術の進歩によって、制限をくぐり抜ける方法も作られてしまうかもしれません。そのため、複製制限の方法は常に新しくしていかなくてはなりません。

また、複製制限の方法が、本来の利用者の使い勝手を悪くしてしまう可能性も心配されます。例えば、複雑な確認作業や制限が、利用者の負担になってしまうこともあります。そのため、使い勝手と安全性の両方を考えた方法の開発が大切です。

加えて、複製制限の方法が、表現の自由や情報を見る機会を狭めてしまう可能性も指摘されています。例えば、教育や研究のために複製を作る必要がある場合、制限が厳しすぎると、学習や研究の妨げになる可能性があります。また、古い資料などを保存するために複製を作る場合も、制限によって困難が生じるかもしれません。そのため、適切な範囲で複製制限の方法を使うことが求められます。

複製を制限する情報は、著作物の権利を守る上で重要な役割を果たします。一方で、技術の進歩や利用者の利便性、表現の自由など、様々な要素を考慮する必要があります。社会全体の利益のために、複製制限の情報は適切に管理され、常に進化していく必要があると言えるでしょう。例えば、利用者の負担を軽減するための使いやすい認証システムの開発や、教育や研究目的の複製を柔軟に許可する仕組みなどが求められます。また、新しい技術の進歩に対応した、より安全な複製制限の方法の開発も重要です。これらの課題を解決することで、複製制限の情報は、著作物の権利保護と社会全体の利益の両方に貢献できるものとなるでしょう。

| メリット | デメリット・課題 | 対策・考慮事項 |

|---|---|---|

| 不正な写しを防ぐ | 技術の進歩により制限をくぐり抜けられる可能性がある | 複製制限の方法を常に新しくする |

| 著作物の権利を守る | 利用者の使い勝手を悪くする可能性がある (例: 複雑な確認作業や制限) | 使い勝手と安全性の両方を考えた方法を開発する (例: 使いやすい認証システム) |

| 表現の自由や情報を見る機会を狭める可能性がある (例: 教育・研究目的の複製、古い資料の保存) | 適切な範囲で複製制限の方法を使う 教育や研究目的の複製を柔軟に許可する仕組みを作る |

複写制御情報の未来

書き写しなどを防ぐ情報は、これからもっと大切なものになっていくでしょう。絵や写真、音楽、文章などの電子の情報が広まるにつれて、不正に複製される危険も大きくなります。そのため、もっと高度な複製を防ぐ技術の開発が必要です。それと同時に、使う人の利便性や表現の自由との釣り合いも大切です。これからの複製を防ぐ技術は、人工知能や連鎖記録などの新しい技術を使うことで、より高度で安全な仕組みになると期待されます。

例えば、人工知能を使って不正な複製を自動的に見つけたり、連鎖記録技術を使って電子の情報の正しさを保証したりすることができるようになるでしょう。連鎖記録は、情報を鎖のようにつなげて記録していく技術で、改ざんが非常に困難です。そのため、電子の情報の真正性を保証するのに役立ちます。また、人工知能は、大量のデータを学習し、不正な複製の見分け方を自動的に学ぶことができます。これにより、人手による確認作業の手間を省き、効率的に不正な複製を見つけ出すことが可能になります。

複製を防ぐ技術は、電子の社会の進化と共に、常に進化し続け、より安全で快適な電子の生活の実現に貢献していくでしょう。また、新しい技術の登場により、これまで以上に多様な方法で複製を防ぐことが可能になると考えられます。例えば、電子の透かし技術は、人の目には見えない形で情報に印をつける技術で、複製された場合でも元の情報の出所を特定することができます。この技術は、著作権保護などに役立ちます。他にも、暗号化技術を用いて情報を保護する方法や、アクセス制限をかける方法など、様々な技術が開発されています。

私たちは、複製を防ぐ技術の進化を見守り、その使い方について考えていく必要があります。技術の進歩は、時に新たな問題を生み出す可能性も秘めています。例えば、過度な複製防止は、情報の共有や利用を阻害する可能性があります。また、技術の悪用による新たな犯罪の発生も懸念されます。そのため、技術の利点と欠点を正しく理解し、適切なルール作りや対策を講じる必要があります。複製を防ぐ技術を正しく利用することで、安全で快適な電子の社会を実現していくことができるでしょう。

| 課題 | 電子の情報(絵、写真、音楽、文章など)の不正複製 |

|---|---|

| 対策 | 高度な複製防止技術の開発

|

| 重要事項 |

|

| 将来展望 | 安全で快適な電子の社会の実現 |