迷惑ブログにご用心!

ITを学びたい

先生、『スパムブログ』って、ただの宣伝ブログとは何が違うんですか?

IT専門家

いい質問だね。宣伝ブログは商品の情報を伝えるためのものだけど、スパムブログは広告やアダルトサイトなどに誘導するためだけに大量に作られるブログなんだ。目的が大きく違うんだよ。

ITを学びたい

なるほど。誘導するためだけなら、内容はどうでもいいってことですか?

IT専門家

その通り。中身はほとんど意味のない言葉の羅列だったり、他サイトから盗んだ記事だったりするんだ。だからスパムブログは見つけ次第、通報することが大切だよ。

spam blogとは。

『ウェブ日記』を使った迷惑行為について説明します。『スパムブログ』と呼ばれるものは、広告や好ましくない大人向けのサイトなど、特定のウェブサイトに読者を誘導するためだけに大量に作られたウェブ日記のことです。別名『スプログ』とも呼ばれ、迷惑メールと同じようなものです。

迷惑ブログとは

多くの場合、宣伝や特定の品物、場合によっては好ましくない内容の場所への繋がりを目的として、大量に作られた書き込み場所を、迷惑な書き込み場所と言います。これらは、インターネットを使う人を巧みに誘い込み、必要のない場所に連れて行ったり、悪い仕掛けのある道具をこっそり入れさせたりすることがあります。そのため、安全にインターネットを使うには、このような書き込み場所を見分ける力が必要です。まるで、普段私たちが行き来するインターネットの世界に、隠された落とし穴のように潜んでいるのです。何も考えずにそこを踏んでしまうと、思いもよらない場所に飛ばされたり、大切な個人情報が外に漏れてしまう恐れがあります。このような被害から身を守るために、迷惑な書き込み場所の特徴を理解し、適切な対処法を学ぶことが大切です。まず、内容が非常に薄く、同じような言葉が繰り返し使われていることが多いです。また、見た目が雑で、整っていない場合も要注意です。加えて、異常に多くの広告が表示されている書き込み場所にも注意が必要です。これらの広告は、クリックすると別の場所に飛ばされ、意図しない商品を買わされたり、ウイルスに感染させられたりする危険性があります。さらに、コメント欄が閉じられている、または不自然なほど賞賛のコメントばかり書き込まれている場合も、迷惑な書き込み場所である可能性が高いです。怪しいと感じたら、安易に繋がりを辿らず、他の情報源で確認する癖をつけましょう。怪しい書き込み場所を避けることで、安全で快適なインターネット生活を送ることができます。

| 迷惑な書き込み場所の特徴 | 危険性 |

|---|---|

| 内容が非常に薄く、同じような言葉が繰り返し使われている | 不要な場所に誘導されたり、悪質なソフトウェアをインストールさせられる可能性 |

| 見た目が雑で、整っていない | 信頼性が低く、危険なサイトに繋がりやすい |

| 異常に多くの広告が表示されている | 意図しない商品を買わされたり、ウイルスに感染させられたりする危険性 |

| コメント欄が閉じられている、または不自然なほど賞賛のコメントばかり | 客観的な評価が得られず、真偽が不明 |

迷惑ブログの特徴

迷惑なブログには、いくつか共通の特徴があります。まず挙げられるのは、記事の内容が薄い点です。意味の通らない言葉がただ並べられているだけだったり、他のホームページから文章をそのまま写してきただけのものが多いです。このようなブログは、読む人に有益な情報を何も提供していません。

次に、広告が異常に多いことも特徴です。記事の内容とは全く関係のない広告が画面いっぱいに表示され、読む人の邪魔をします。また、クリックを誘導するためのリンクが、不自然なほどたくさん貼られている場合もあります。これらのリンクの中には、危険なホームページへ誘導するものも含まれている可能性があります。そのため、安易にクリックすることは避けるべきです。

さらに、コメント欄の状態も判断材料の一つです。コメント欄が開設されていても、意味不明なコメントばかりが並んでいる、あるいは全くコメントがないという場合も、迷惑ブログの特徴です。普通のブログであれば、読者からの感想や意見が書き込まれているはずです。コメント欄が不自然な状態である場合は、注意が必要です。

これらの特徴に気づけば、迷惑なブログを見分ける手がかりになります。一見普通のブログのように見えても、少しでも怪しいと感じたら、注意深く観察することが大切です。不用意にリンクをクリックしたり、個人情報を入力したりすることは避けましょう。安全にインターネットを利用するために、迷惑ブログを見分ける目を養うことが重要です。

| 迷惑ブログの特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 記事の内容が薄い | 意味の通らない言葉の羅列、他サイトからの盗用など |

| 広告が異常に多い | 記事内容と無関係な広告、クリック誘導リンク多数 |

| コメント欄の状態 | 無意味なコメントばかり、またはコメントが全くない |

迷惑ブログの目的

厄介な書き込みを集めた場所、いわゆる迷惑な書き込み置き場の目的を考えてみましょう。大抵の場合、作った人はお金儲けを考えています。例えば、書き込みの中に宣伝を忍ばせて、それを読んだ人が思わず押してしまうように仕向け、そこから収入を得ようとするのです。また、宣伝以外にも、ある場所に人をたくさん呼び込むことで、その場所の価値を上げ、物を売ったり、サービスを広めたりといった魂胆もあるようです。

迷惑な書き込み置き場は、一見すると大した害がないように思えます。しかし、書き込みの内容は、人の興味を惹きつける魅力的なものではなく、ただ数を増やすことだけを目的としたものがほとんどです。検索で見つけやすいように、巧みに細工を凝らし、数を水増ししようと躍起になっています。まるで、網を広く張って魚を捕まえようとする漁師のようです。

さらに、特定の場所への誘導を目的とする迷惑な書き込み置き場もあります。これは、ある商品の評判を良く見せかけたり、反対に、競合する商品の評判を落とすために使われることもあります。例えば、偽物の体験談を書き込み、まるで本当に使ったかのように見せかけることで、人を騙そうとするのです。

このように、一見無害に見える迷惑な書き込み置き場ですが、その裏にはお金儲けや、特定の場所への誘導といった目的が隠されていることが多いのです。美味しい話には裏があるように、ネットの世界でも甘い言葉や情報には注意が必要です。書き込みの内容だけでなく、その書き込みがなぜ存在するのか、その目的を考えることが大切です。

| 迷惑な書き込み置き場の目的 | 詳細 | 例 |

|---|---|---|

| 金銭目的 | 宣伝を紛れ込ませ、クリックを誘導して収入を得る | 広告クリックによる収益化 |

| 場所の価値向上 | アクセス数を増やし、注目を集めることで、商品販売やサービス拡大につなげる | サイトへの集客による販売促進 |

| 特定の場所への誘導 | 商品の評判操作や競合への妨害 | 偽の口コミによる風評操作 |

迷惑ブログへの対策

厄介な偽情報や広告などを散布する迷惑なブログに遭遇しないためには、幾つかの対策を講じることが重要です。まず、信頼のおける検索機械を使うようにしましょう。検索機械によって表示される結果は様々ですので、よく見極める必要があります。表示された一覧の中から、発信元のはっきりしないサイトやブログ、内容に不審な点があるサイトやブログにはアクセスしないように気を付けましょう。

次に、情報端末を保護するための対策ソフトを導入し、常に最新の状態に保つことも大切です。対策ソフトは、有害なプログラムが仕込まれたサイトへの接続を遮断したり、情報端末への有害なプログラムの侵入を防いだりする役割を果たします。信頼できる提供元から提供されている対策ソフトを選び、定期的に更新を行うようにしましょう。

また、ブログの見た目にも注意を払いましょう。ブログの繋がりを示す文字列や、意見を書き込む欄をよく見て、不審な点がないか確認しましょう。繋がりの文字列に覚えのない文字列が含まれていたり、意見を書き込む欄に不自然な日本語が使われていたりする場合は、注意が必要です。少しでも怪しいと感じたら、そのブログへのアクセスは控え、他の情報源で情報を確認するようにしましょう。公式な情報発信元が公開している情報を確認することで、偽情報に惑わされることを防ぐことができます。

これらの対策を積み重ねることで、迷惑ブログによる被害を未然に防ぎ、安全に情報収集を行うことができます。情報端末を使う際には、常に注意深く行動し、怪しい情報には惑わされないように心がけましょう。

| 対策 | 詳細 |

|---|---|

| 信頼できる検索エンジンを使う | 発信元不明・内容不審なサイトへのアクセスを避ける |

| セキュリティ対策ソフトの導入 | 信頼できる提供元を選び、最新の状態に保つ |

| ブログの見た目で判断 | リンク、コメント欄に不審な点がないか確認 |

| 公式情報で確認 | 怪しい情報に惑わされず、公式情報を確認 |

まとめ

昨今、誰もが手軽に情報を発信できるようになりました。しかし、それと同時に、悪意ある情報や人を惑わす内容を含む迷惑ブログも増加しています。これらのブログは、私たちのインターネット利用の安全を脅かす存在であり、適切な対策が必要です。

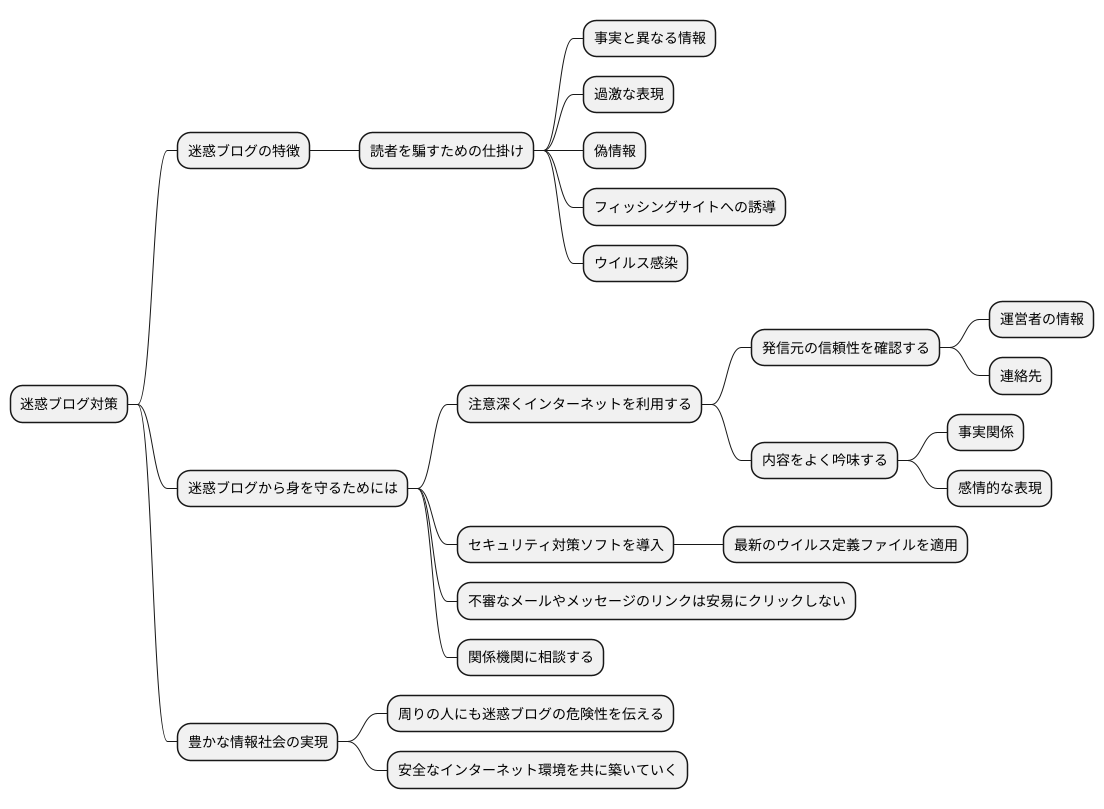

迷惑ブログは、一見普通のブログのように見えますが、読者を騙すための様々な仕掛けが施されています。例えば、広告収入を得る目的で、事実とは異なる情報を掲載したり、読者を不快にさせる過激な表現を用いたりすることがあります。また、偽の情報を拡散することで、社会不安を引き起こしたり、特定の個人や団体を誹謗中傷したりするケースも見られます。さらに、フィッシングサイトへの誘導やウイルス感染を狙ったリンクを埋め込むなど、直接的な被害をもたらす危険性も孕んでいます。

このような迷惑ブログから身を守るためには、日頃から注意深くインターネットを利用することが大切です。まず、発信元の信頼性を確認する習慣を身につけましょう。運営者の情報が不明瞭であったり、連絡先が記載されていなかったりする場合は、注意が必要です。次に、内容をよく吟味することが重要です。事実関係に疑問点があったり、極端に感情的な表現が多用されていたりする場合は、情報の出所を改めて確認する必要があります。

加えて、セキュリティ対策ソフトを導入することも有効です。最新のウイルス定義ファイルを適用し、常に最新の状態を保つことで、ウイルス感染やフィッシングサイトへのアクセスを防ぐことができます。また、不審なメールやメッセージのリンクは安易にクリックしないようにしましょう。少しでも怪しいと感じたら、関係機関に相談することも検討すべきです。

インターネットを安全に利用するためには、一人ひとりが迷惑ブログへの理解を深め、適切な対応を心がけることが重要です。周りの人にも迷惑ブログの危険性を伝え、安全なインターネット環境を共に築いていくことで、より豊かな情報社会を実現できるでしょう。