ワンクリック詐欺にご注意!

ITを学びたい

先生、『ワンクリック詐欺』って、サイトを一度見ただけでお金を請求される詐欺ですよね?よくわからないのですが、どうして一回クリックしただけで請求されてしまうのですか?

IT専門家

そうだね、ワンクリック詐欺は文字通り、一度のクリックで料金を請求されるように見せかけるネット詐欺の一種だよ。クリックしただけで請求が発生するわけではないんだけど、そう思わせるような画面を表示して、利用者をだまして金銭を支払わせようとするんだ。例えば、『登録完了しました。料金○○円です』といった表示を出して不安にさせるんだよ。

ITを学びたい

なるほど。でも、クリックしただけで本当に請求されるわけではないなら、無視すればいいんですよね?

IT専門家

その通り!無視するのが一番だよ。実際には契約は成立していないから、請求画面を閉じたり、無視したりすれば大丈夫。不安をあおるような表示や連絡が来ても、慌てて連絡したり、お金を支払ったりしないように注意することが大切だよ。

ワンクリック詐欺とは。

情報技術関係の言葉である「ワンクリック詐欺」について説明します。パソコンや携帯電話から、アダルトサイトや出会い系サイトなどにアクセスするためにリンクを一度クリックしただけで、不当な利用料金の請求画面が突然表示され、お金をだまし取ろうとする方法です。もう一度クリックさせて、次のページで利用料金の請求画面を表示させる場合もあります。

巧妙な罠

誰もが気軽に情報に触れられるようになった現代社会。便利な世の中になった一方で、危険も増えています。インターネットの普及により、思わぬ落とし穴に落ちることがあります。その代表的なものが「ワンクリック詐欺」と呼ばれるものです。

この詐欺は、利用者の好奇心をかきたてるようなサイトに誘導します。例えば、大人の人が好むような内容や、新しい出会いを求める人の集まるサイトなどです。そして、たった一度の画面の押しボタン操作だけで、高額な請求画面が出てくるのです。身に覚えのない請求に驚き、慌ててしまう人も少なくありません。

例えば、無料の動画を見ようとサイトにアクセスしたとします。動画の再生ボタンを押すと、突然、料金を請求する画面が表示されることがあります。動画を見るためだと思って押したボタンが、実は有料サービスの登録ボタンだったというわけです。慌てて画面を閉じようとして、別のボタンを押してしまうと、さらに別の有料サービスに登録されてしまう可能性もあります。

このような巧妙な罠にはまらないためには、いくつかの注意点があります。まず、怪しいサイトにはアクセスしないことです。あまりにも魅力的な内容や、過度に刺激的な言葉で誘ってくるサイトは、疑ってかかる必要があります。また、少しでも不安に感じたら、すぐに画面を閉じることも大切です。ブラウザの戻るボタンではなく、閉じるボタンで画面を閉じましょう。さらに、セキュリティ対策ソフトを導入することも有効です。怪しいサイトへのアクセスをブロックしたり、不正なプログラムの実行を防いだりすることができます。

インターネットは便利な道具ですが、危険も潜んでいます。日頃から正しい知識を持ち、注意深く利用することが大切です。巧妙な罠に引っかからないように、常に警戒心を忘れないようにしましょう。

| 問題 | 危険性 | 対策 |

|---|---|---|

| インターネットの普及 | ワンクリック詐欺などの落とし穴 | 正しい知識を持ち、注意深く利用する |

| 好奇心を刺激するサイトへの誘導 | 一度のクリックで高額請求 | 怪しいサイトにはアクセスしない |

| 無料動画視聴を装った有料サービス登録 | 身に覚えのない請求 | 少しでも不安なら画面を閉じる(閉じるボタン推奨) |

| 巧妙な罠 | 別の有料サービスへの登録 | セキュリティ対策ソフトの導入 |

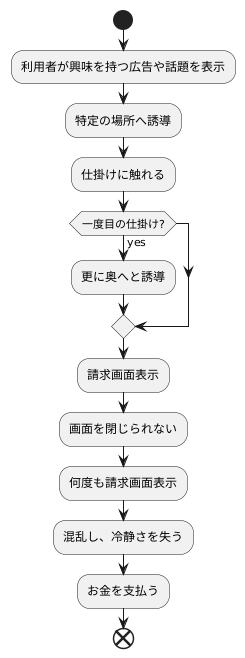

犯行の手口

巧みに仕掛けられた罠ともいえる、ある種の詐欺行為の手口を紐解いていきます。この行為は、一見すると普通の広告や、つい見てしまうような話題を画面に表示し、利用者を特定の場所に誘導するところから始まります。まるで魚をおびき寄せるための撒き餌のように、利用者の興味を惹きつけ、その場所へといざないます。

そして、その場所に設置された、一見何の変哲もない仕掛けに触れた瞬間、罠が作動します。画面には突然、利用料金を請求する表示が現れます。まるで魔法のように、クリック一つで請求画面が目の前に現れるのです。中には、一度仕掛けに触れただけでは罠が発動せず、更に奥へと誘い込んでから請求画面を表示させる、二重三重にも仕掛けられた罠も存在します。

一度この罠にかかってしまうと、そこから抜け出すのは容易ではありません。画面を閉じようとしても閉じなかったり、何度も何度も請求画面が表示されたりと、まるで迷路に閉じ込められたかのような状態に陥ります。混乱し、冷静さを失った利用者は、正常な判断ができなくなり、言われるがままにお金を支払ってしまうことも少なくありません。まるで蜘蛛の巣にかかった蝶のように、もがけばもがくほど絡め取られ、身動きが取れなくなってしまうのです。

この巧妙な罠は、利用者の心理的な隙を突いてきます。不安や焦燥といった感情を煽り、冷静な判断力を奪い取ることで、お金を巻き上げていくのです。まるで催眠術にかかったように、利用者は正常な思考ができなくなり、詐欺師の思うがままに操られてしまいます。この手口は、インターネットの世界に潜む危険の一つであり、誰もが被害者になりうる可能性があることを忘れてはなりません。

狙われる理由

アダルトサイトや出会い系サイトが、金銭をだまし取る目的の悪質な輩に狙われやすいのには、いくつかの理由が考えられます。まず第一に、これらのサイトを利用する人たちの多くが、匿名性を重視しているという点です。人目を気にせず自由に使えるという利点の裏返しとして、後ろめたさを感じてしまう人も少なくありません。そのため、サイト上で何らかのトラブルに巻き込まれたとしても、公にしたくない、誰にも相談したくないという心理が働きます。悪質な輩は、まさにこの心理的な弱点を突いてくるのです。金銭を要求する画面が表示されても、多くの人は泣き寝入りするだろうとたかをくくって、犯行に及んでいるのです。

第二に、アダルトサイトや出会い系サイトの利用者の中には、インターネットに関する知識や経験が比較的少ない人も含まれていることが挙げられます。そのため、巧妙に仕掛けられた罠を見抜くことが難しく、悪質なサイトに誘導されてしまったり、偽の請求画面を本物だと信じてしまったりする可能性が高くなります。インターネットの仕組みやセキュリティ対策について詳しくないために、トラブルに巻き込まれやすく、また、巻き込まれた後も適切な対処法が分からず、泣き寝入りしてしまうケースが多いのです。

さらに、これらのサイトはアクセス数が多く、利用者の範囲も広いため、悪質な輩にとっては格好の標的となります。より多くの人を騙せる可能性が高く、一度に多額の金銭を巻き上げられる可能性もあるため、集中的に狙われているのです。これらのサイトは、運営体制が不透明な場合もあり、利用者を保護する仕組みが十分に整っていないケースも見られます。そのため、被害に遭っても、サイト運営者に相談しても対応してもらえない、あるいは、相談窓口すら見つからないという状況に陥る可能性も考えられます。このような状況も、悪質な輩にとっては都合が良いと言えるでしょう。

| 理由 | 説明 |

|---|---|

| 匿名性の重視 | 利用者の多くが匿名性を重視しており、トラブルに巻き込まれても公にしたくない心理が働くため、悪用されやすい。 |

| 利用者のITリテラシー | インターネットに関する知識や経験が少ない利用者が含まれており、巧妙な罠を見抜けない可能性が高い。 |

| アクセス数と利用者の範囲 | アクセス数が多く、利用者の範囲も広いため、悪質な輩にとって格好の標的となる。 |

| 運営体制の不透明さ | 運営体制が不透明な場合、利用者を保護する仕組みが不十分で、被害に遭っても対応してもらえない可能性がある。 |

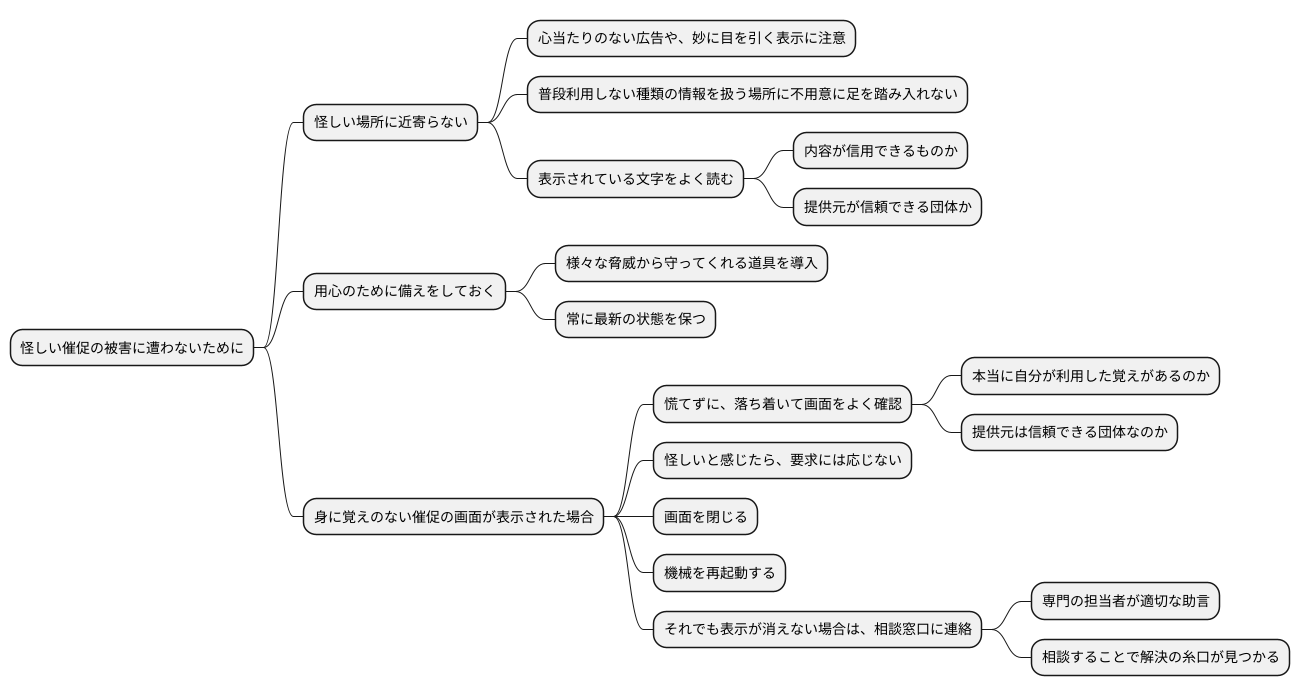

対策と対処法

怪しい催促の被害に遭わないためには、まず怪しい場所に近寄らないようにすることが大切です。心当たりのない広告や、妙に目を引く表示には注意が必要です。特に、普段利用しない種類の情報を扱う場所に不用意に足を踏み入れるのは危険です。表示されている文字をよく読み、内容が信用できるものか、提供元が信頼できる団体かを確認しましょう。

加えて、用心のために備えをしておくことも重要です。用心のために、様々な脅威から守ってくれる道具を導入しましょう。そして、常に最新の状態を保つようにしましょう。これにより、多くの危険を未然に防ぐことができます。

もし身に覚えのない催促の画面が表示された場合、慌てずに、落ち着いて画面をよく確認しましょう。本当に自分が利用した覚えがあるのか、提供元は信頼できる団体なのかを注意深く見極めることが重要です。もし少しでも怪しいと感じたら、要求には応じる必要はありません。画面を閉じるか、機械を再起動することで、多くの場合、催促画面は消えます。

それでも表示が消えない場合は、一人で悩まずに相談窓口に連絡しましょう。困った人を助けるための相談窓口は各地に設置されています。専門の担当者が適切な助言をしてくれます。一人で抱え込まずに、相談することで解決の糸口が見つかるはずです。

知識の普及

「知っていれば防げた」と言われるものがたくさんあります。その中でも、インターネットを使った悪事は、少しの知識があれば防げるものがほとんどです。例えば、「ワンクリック詐欺」などはその代表です。不用意に画面をクリックしてしまうことで、高額な請求をされてしまう詐欺です。クリックする前に何が起きるか知っていれば、防ぐことができます。

インターネットを安全に使うための知識は、自分を守るだけでなく、周りの人を守ることにもつながります。家族や友人に、インターネットの安全な使い方を教えることで、被害の拡大を防ぐことができます。特に、子どもやお年寄りは、インターネットの危険性についてあまり詳しくない場合が多いので、積極的に教えてあげることが大切です。具体的には、怪しい広告をクリックしないように注意したり、個人情報を安易に書き込まないように伝えたりすることです。また、パスワードを定期的に変更することや、複雑なパスワードにすることも重要です。

インターネットの世界は常に変化しています。そのため、悪者の手口も日々進化しています。今日安全だった方法が、明日には通用しなくなる可能性もあります。ですから、常に最新の情報に注意を払い、自分の知識をアップデートしていくことが大切です。信頼できる情報源から、セキュリティに関するニュースや注意喚起をチェックするようにしましょう。怪しいメールやメッセージに注意し、身に覚えのない請求があった場合は、すぐに関係機関に相談することも大切です。

インターネットはとても便利な道具です。しかし、使い方を間違えると、危険な落とし穴に落ちてしまう可能性があります。安全な使い方を学び、常に最新の情報を手に入れることで、安心してインターネットを利用することができます。危険な目に遭わないよう、日頃から気をつけましょう。

| インターネットの悪事から身を守るためのポイント |

|---|

| 知識を持つことで防げる悪事がほとんど(例:ワンクリック詐欺) |

| インターネット安全知識の共有: – 周囲の人(特に子供やお年寄り)を守ることに繋がる – 怪しい広告をクリックしない、個人情報を安易に書き込まない、パスワードを定期的に変更するなど、具体的な対策を教える |

| インターネット世界の変化への対応: – 悪の手口も日々進化するため、常に最新の情報に注意を払い、知識をアップデートする – 信頼できる情報源からセキュリティ情報をチェックする – 怪しいメールや身に覚えのない請求があった場合は関係機関に相談する |

| 安全な使い方を学び、最新情報を常に把握することで安心してインターネットを利用できる |

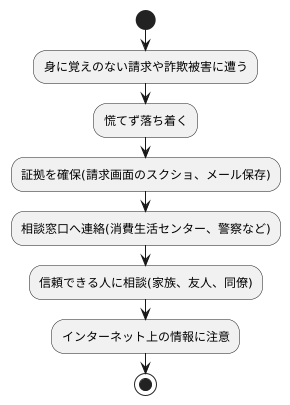

冷静な行動

もしも、身に覚えのない料金請求を受けたり、詐欺の被害に遭ってしまった場合、一番大切なのは慌てないことです。恐怖や不安に駆られてしまい、すぐさま請求されている金額を支払ってしまうと、更なる被害に繋がる恐れがあります。まずは深呼吸をして、冷静さを保ちましょう。

落ち着いて行動するために、第一にすべきことは証拠の確保です。請求画面を写真に収めたり、送られてきた電子郵便を保存するなど、後々必要となる証拠をしっかりと残しておきましょう。画面に表示されている内容や送られてきた文章は、いつ消えてしまうか分かりません。出来る限り多くの情報を記録しておくことが大切です。

証拠を確保したら、一人で抱え込まず、すぐに相談できる窓口に連絡を取りましょう。消費者の権利を守るための相談窓口である消費生活センターや、犯罪被害の相談を受け付けている警察などに連絡し、専門家の助言を仰ぎましょう。専門家は状況を把握し、適切な対応策を指導してくれます。また、家族や親しい友人、職場の同僚など、信頼できる人に相談することも大きな助けとなります。一人で悩みを抱え込まず、周りの人に話を聞いてもらうだけでも気持ちが落ち着き、冷静な判断ができるようになるでしょう。

インターネット上には、様々な情報が溢れていますが、全ての情報が正しいとは限りません。自ら解決しようとせず、まずは信頼できる機関に相談することが重要です。冷静さを保ち、正しい手順を踏むことで、被害の拡大を防ぎ、事態の解決へと繋げることができます。