いつでもどこでもつながる社会:ユビキタスネットワーク

ITを学びたい

「ユビキタスネットワーク」って、よく聞くんですけど、実際どういうものなんですか?

IT専門家

いい質問だね。ユビキタスネットワークとは、身の回りのあらゆる物にコンピューターが組み込まれていて、それらがネットワークで繋がり、情報交換しながら私たちの生活を便利にしてくれる環境のことだよ。

ITを学びたい

たとえば、どんなものがありますか?

IT専門家

例えば、冷蔵庫がネットワークに繋がって、中身の食材をスマートフォンで確認できたり、エアコンが外の気温に合わせて自動で温度調節してくれたり。そういうものが、もっともっと増えていく世界をイメージすると分かりやすいかな。

ubiquitous networkとは。

「情報技術」に関する言葉である「いつでもどこでもネットワーク」について説明します。「いつでもどこでもネットワーク」とは、コンピューターの機能を持った様々な機器や物が、いつでもどこでも情報交換を行い、連携して動くネットワーク環境のことです。特に、コンピューター機能を持つ機器同士が繋がり、協力して働くことを指す場合に使われます。「いつでもどこでもコンピューター」や「いつでもどこでもコンピューターの技術」と関連した言葉です。

概念

「概念」という言葉は、物事の本質や全体像を抽象的に捉えた考え方のことです。具体的な物や形ではなく、頭の中で考える、いわば思考の設計図のようなものと言えるでしょう。例えば、「家」という概念を考えると、具体的な建物の形や大きさ、色などは様々ですが、人が住むための場所、家族が共に過ごす空間といった共通の認識があります。これが「家」という概念です。

ユビキタスネットワークも、まさに概念の一つです。パソコンや携帯電話といった決まった機械だけでなく、身の回りのあらゆる物、例えば冷蔵庫や洗濯機、時計や照明器具、車や電車、道路や建物など、あらゆる場所に計算機の機能が埋め込まれている状態を想像してみてください。そして、これらの機器が全て網の目のように繋がって情報をやり取りし、私たちの生活を支えてくれる、そんな世界です。これがユビキタスネットワークの概念です。

この概念は、いつでもどこでも情報にアクセスできる社会、必要なサービスを必要な時に受けられる社会の実現を目指しています。例えば、出かける前に冷蔵庫が食品の在庫を確認して足りないものを知らせたり、道路の混雑状況に合わせて車が最適な経路を案内したり、家の照明が人の動きに合わせて自動的に点灯・消灯したり、といったことが可能になります。ユビキタスネットワークは、私たちの生活をより便利で快適にするだけでなく、社会の様々な課題を解決する可能性を秘めているのです。

このように、ユビキタスネットワークは具体的な技術や機器ではなく、将来の社会像を描いた一つの概念です。そして、この概念を実現するために、様々な技術開発や研究が進められています。私たちが普段使っている携帯電話やインターネットも、ユビキタスネットワークを実現するための一つの要素と言えるでしょう。

| 項目 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 概念とは | 物事の本質や全体像を抽象的に捉えた考え方。思考の設計図。 | 「家」:具体的な建物は様々だが、人が住むための場所という共通認識がある。 |

| ユビキタスネットワークとは | あらゆる物に計算機の機能が埋め込まれ、網の目のように繋がって情報をやり取りし、生活を支える概念。 | 冷蔵庫が食品在庫を確認、車が最適経路を案内、照明が人の動きに合わせて点灯・消灯 |

| ユビキタスネットワークの目的 | いつでもどこでも情報にアクセスでき、必要なサービスを必要な時に受けられる社会の実現。生活を便利で快適にし、社会の課題を解決。 | 携帯電話、インターネット |

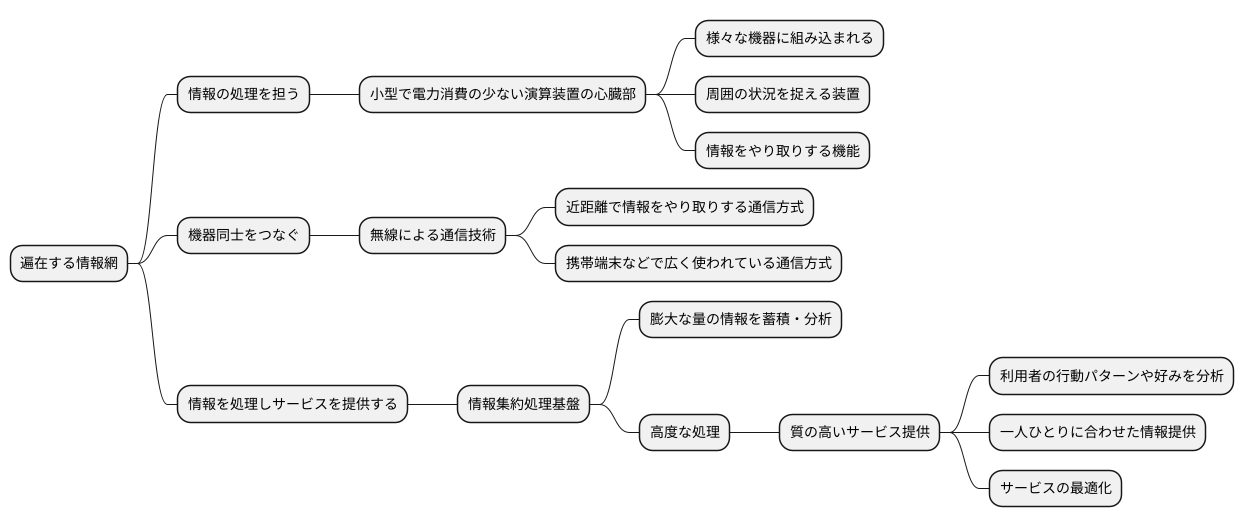

構成要素

遍在する情報網を形作る要素は実に様々です。まず、情報の処理を担う、小型で電力消費の少ない演算装置の心臓部が欠かせません。この心臓部は、様々な機器に組み込まれ、周囲の状況を捉える装置や情報をやり取りする機能と連携して働きます。

次に、機器同士をつなぐ無線による通信技術が重要になります。機器同士が近距離で情報をやり取りする通信方式や、携帯端末などで広く使われている通信方式など、様々な通信手段が用いられ、その時々の状況に応じて最適な情報網が構築されます。

さらに、集めた情報を処理し、様々なサービスを提供するための情報集約処理基盤も欠かせません。膨大な量の情報を蓄積・分析し、高度な処理を行うことで、より質の高いサービス提供が可能になります。例えば、集めた情報から利用者の行動パターンや好みを分析し、一人ひとりに合わせた情報提供やサービスの最適化などが行えます。

これらの要素が互いに連携することで、遍在する情報網は初めてその真価を発揮します。小型で省電力な演算装置の心臓部が様々な機器に組み込まれ、無線通信技術によってそれらが繋がり、情報集約処理基盤で高度な処理が行われることで、私たちの生活はより便利で豊かになります。例えば、家庭内の家電製品を遠隔操作したり、健康状態を常時監視して最適なアドバイスを受けたり、街中で自分に必要な情報が自動的に提供されるなど、様々な場面で恩恵を受けることができます。今後、これらの要素技術はさらに進化し、遍在する情報網はますます私たちの生活に浸透していくことでしょう。

利点

どこにいても、いつでも情報にアクセスできる環境、いわゆる遍在する情報網は、私たちの暮らしの様々な側面に良い影響を与えています。

例えば、医療の現場では、患者さんの脈拍や体温などの大切な情報を、刻一刻と変化する様子を見ながら把握することが可能になります。こうすることで、病気を早い段階で見つけることや、患者さんに合った適切な治療を行うことに繋がります。具合が悪くなってから病院に行くのではなく、常時体の状態を把握することで、未然に病気を防ぐことも期待できます。

また、交通の分野でも大きな役割を果たします。道路の混雑状況をリアルタイムで把握することで、信号機をうまく制御して交通の流れをスムーズにしたり、事故が起きそうな場所を予測して注意を促すことで事故を防いだりすることに役立ちます。さらに、自動運転の技術と組み合わせることで、より安全で快適な移動を実現できる可能性も秘めています。

環境問題への対策にも役立ちます。空気や水の汚れ具合を測る機器を網のように張り巡らせることで、環境の汚染状況を常に監視できます。どこに問題があるのかをすぐに把握し、迅速な対策を打つことが可能になります。また、家庭や工場で使われている電気やガスなどのエネルギーの使用量を細かく把握し、無駄をなくすことで省エネルギー化を推進することにも貢献します。

このように、遍在する情報網は、社会全体の仕組みをより良くし、人々の暮らしをより安全で便利なものにするために、なくてはならないものになりつつあります。

| 分野 | 遍在する情報網の活用 | 効果 |

|---|---|---|

| 医療 | 患者さんの脈拍や体温などの情報をリアルタイムで把握 | 病気の早期発見、適切な治療、病気の予防 |

| 交通 | 道路の混雑状況のリアルタイム把握 | 信号制御による交通円滑化、事故予測と防止、自動運転への応用 |

| 環境 | 空気や水の汚染状況の常時監視、エネルギー使用量の把握 | 迅速な環境対策、省エネルギー化の推進 |

課題

あらゆる場所に情報網が張り巡らされる社会の実現には、乗り越えるべき難題がいくつかあります。第一に、情報の安全性をいかに守るかが重要になります。家電製品から公共設備まで、多くの機器が情報網につながることで、悪意ある攻撃を受ける危険性が高まります。そのため、強固な防御策を講じることが欠かせません。情報網への入り口をしっかり守るだけでなく、機器そのものや情報通信路も守る必要があります。常に最新の技術を取り入れ、多層的な防御体制を構築する必要があるでしょう。

第二に、個人の情報をいかに守るかも大きな課題です。様々な機器から個人の行動や好みなどの情報が収集されるため、個人の情報が漏洩したり、悪用されたりする危険性があります。情報の収集方法や利用目的を明確にし、利用者の同意を得ることが必要です。また、収集された情報を適切に管理し、不正なアクセスから守るための対策も重要です。暗号化技術の活用やアクセス制限の設定など、技術的な対策と合わせて、情報管理に関する倫理的な規範を確立することも重要になるでしょう。

第三に、異なる機器が情報をやり取りするための共通規格を定める必要があります。異なる製造元の機器が互いに連携するためには、共通の規格に基づいて情報を送受信する必要があります。この規格が統一されていないと、機器同士がうまく連携できず、情報網全体の利便性が損なわれてしまいます。国際的な協力体制を築き、共通の規格を策定し、互換性を確保する必要があります。技術的な課題だけでなく、各国の利害関係を調整するための外交的な努力も必要となるでしょう。これらの課題を一つ一つ解決することで、あらゆる場所に情報網が張り巡らされた社会の真価が実現するのです。

| 課題 | 詳細 | 対策 |

|---|---|---|

| 情報の安全性 | 家電製品から公共設備まで、多くの機器が情報網につながることで、悪意ある攻撃を受ける危険性が高まる。 | 強固な防御策を講じることが欠かせません。情報網への入り口をしっかり守るだけでなく、機器そのものや情報通信路も守る必要があります。常に最新の技術を取り入れ、多層的な防御体制を構築する必要がある。 |

| 個人情報の保護 | 様々な機器から個人の行動や好みなどの情報が収集されるため、個人の情報が漏洩したり、悪用されたりする危険性がある。 | 情報の収集方法や利用目的を明確にし、利用者の同意を得ることが必要です。また、収集された情報を適切に管理し、不正なアクセスから守るための対策も重要。暗号化技術の活用やアクセス制限の設定など、技術的な対策と合わせて、情報管理に関する倫理的な規範を確立することも重要。 |

| 機器間の情報交換 | 異なる製造元の機器が互いに連携するためには、共通の規格に基づいて情報を送受信する必要がある。この規格が統一されていないと、機器同士がうまく連携できず、情報網全体の利便性が損なわれてしまう。 | 国際的な協力体制を築き、共通の規格を策定し、互換性を確保する必要があります。技術的な課題だけでなく、各国の利害関係を調整するための外交的な努力も必要。 |

今後の展望

誰もがいつでもどこでも情報通信網に接続できる技術は、今後ますます発展していくと見込まれています。人間の知的能力を模倣した計算機システムや、身の回りのあらゆる物が情報通信網につながる技術との組み合わせにより、これまで以上に高度な働きが期待できるでしょう。

例えば、個々人の置かれた状況や好みに合わせて最適な情報やサービスを提供する、まるで秘書のような役割を果たす機能の実現が考えられます。食べたい料理が頭に浮かんだ時に、冷蔵庫の中身と相談しながら献立を提案してくれたり、出かける際に天気や交通状況に合わせて最適な経路と持ち物を教えてくれたりするようになるでしょう。また、街全体を一つのシステムとして捉え、エネルギーの消費量を最適に調整する賢い街の実現も期待されています。信号機の制御を最適化することで交通渋滞を解消したり、建物のエネルギー消費量を調整することで無駄を省いたりすることが可能になるでしょう。

さらに、健康管理の分野でも大きな進歩が期待されます。常に体の状態を把握し、異常を早期に発見することで、病気の予防や早期治療に役立つでしょう。例えば、腕時計型の機器で心拍数や血圧、睡眠の質などの生体情報を常時記録し、健康状態の変化をいち早く察知することで、病気を未然に防ぐことができるようになるかもしれません。

このように、誰もがいつでもどこでも情報通信網に接続できる技術は、私たちの社会をより豊かで便利なものに変えていく大きな力となるでしょう。人々の生活をより快適で安全なものにするだけでなく、社会全体の効率化や持続可能性にも大きく貢献していくと考えられます。あらゆる機器が情報通信網でつながることで、人々の生活はますます便利になり、社会の様々な課題を解決する糸口となることが期待されます。

| 分野 | 具体的な例 | メリット |

|---|---|---|

| パーソナルアシスタント |

|

生活の利便性向上 |

| スマートシティ |

|

社会全体の効率化、持続可能性向上 |

| 健康管理 |

|

健康増進、病気の予防 |

まとめ

私たちは、コンピューターがあらゆる場所に存在し、生活に溶け込んだ社会を迎えようとしています。いつでも、どこでも、必要な情報にアクセスできる、そんな便利な社会を実現するための土台となる技術、それが遍在するネットワークです。

遍在するネットワークとは、様々な機器がネットワークにつながり、情報や機能を共有することで、私たちの生活をより便利に、より快適にしてくれる技術です。例えば、家の外からスマートフォンを使って家電製品の操作をしたり、街中でデジタル看板から地域の情報をリアルタイムで入手したり、医療現場で患者の情報を共有してより適切な治療を受けたり、といったことが可能になります。

この技術が発展していくことで、私たちの生活は大きく変わっていくでしょう。家の中だけでなく、職場、学校、公共施設、あらゆる場所で情報やサービスを享受できるようになります。まるで空気のように、ネットワークが私たちの生活を包み込み、いつでも必要な情報を提供してくれる、そんな未来が想像できます。

しかし、便利な社会の実現には課題も存在します。多くの機器がネットワークにつながるということは、それだけ情報漏えいや不正アクセスといった危険性も高まるということです。個人情報の保護や安全なシステムの構築など、安全対策をしっかりと行う必要があります。安心してこの技術を利用できる環境を作ることは、より豊かな未来社会を創造していく上で非常に重要です。

技術の進歩は留まることを知りません。遍在するネットワークも、これからさらに進化していくでしょう。より高速に、より安全に、より使いやすく、そして、人々の生活をより豊かにするために、研究開発は日々続けられています。私たちが安全に、そして便利に暮らせる未来のために、遍在するネットワークは重要な役割を担っていくでしょう。

| 遍在するネットワークとは | メリット | 課題 | 今後の展望 |

|---|---|---|---|

| 様々な機器がネットワークにつながり、情報や機能を共有することで、生活をより便利に、より快適にする技術 |

|

|

|