端末接続装置:インターネットへの架け橋

ITを学びたい

先生、「端末アダプター」ってなんですか?パソコンにつなぐものですよね?

IT専門家

そうだね、パソコンにつなぐものだよ。具体的に言うと、電話回線を使ってインターネットに接続するための機器のことなんだ。昔はインターネットをするには電話回線を使うのが主流だったんだよ。

ITを学びたい

電話回線でインターネット…ダイヤルアップ接続のことですか?

IT専門家

その通り!まさにダイヤルアップ接続に使う機器が端末アダプターなんだ。今では光回線などが主流だから、あまり見かけなくなったけどね。

端末アダプターとは。

情報処理の分野で使われる「端末接続装置」という言葉について説明します。

端末接続装置とは

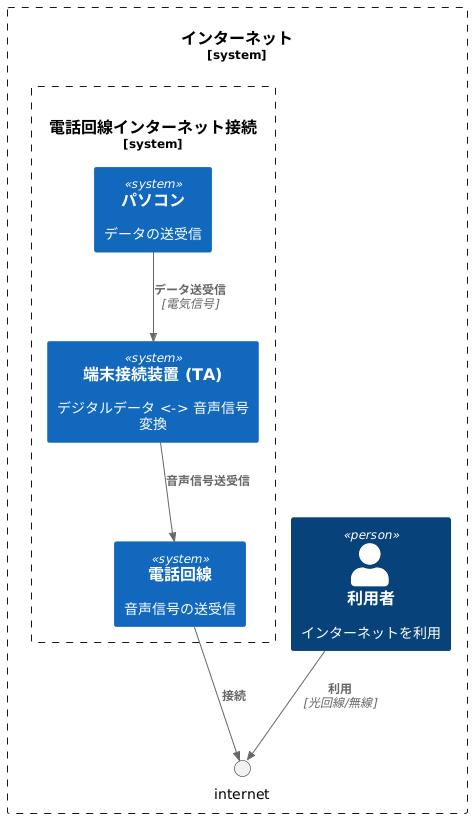

端末接続装置、略して「TA」とは、パソコンなどの情報機器をインターネットにつなぐための装置です。今は光回線や無線でつなぐのが主流ですが、以前は電話回線を使ってインターネットにつなぐのが一般的でした。この電話回線とパソコンをつなぎ合わせる役割を担っていたのが、この端末接続装置です。

電話回線は人の声をやり取りするために作られています。しかし、パソコンが扱うデータのやり取りには向いていません。人の声は空気の振動で伝わりますが、パソコンのデータは電気信号の列でできています。このため、電話回線でパソコンのデータを送るためには、電気信号を音の信号に変換する必要がありました。そして、受信側では音の信号を元の電気信号に戻す必要がありました。この変換作業こそが、端末接続装置の重要な役割でした。

端末接続装置は、まるで言葉の違う人と人との間で通訳をするように働きます。例えば、日本語しか話せない人と英語しか話せない人がいるとします。この二人で話をしたいときには、日本語を英語に、英語を日本語に訳してくれる通訳が必要です。同じように、端末接続装置はパソコンの言葉であるデジタルデータと電話回線の言葉である音声信号を相互に変換することで、両者の間で情報のやり取りを可能にしていました。

技術の進歩とともに、光回線や無線といった、より速く安定した通信手段が登場しました。これらの普及に伴い、電話回線を使ったインターネット接続は姿を消しつつあります。そのため、端末接続装置を見る機会も少なくなりました。しかし、かつてインターネットが広く普及する礎を築いたのは、間違いなくこの端末接続装置であり、インターネットの歴史において重要な役割を担っていたと言えるでしょう。

端末接続装置の仕組み

端末接続装置は、異なる種類の信号を変換することで情報伝達を可能にする重要な機器です。具体的には、計算機で使われるデジタル信号と、電話回線のような通信路で使われるアナログ信号の変換を行います。

まず、計算機から送られるデータは、0と1の組み合わせで表現されるデジタル信号です。このデジタル信号は、端末接続装置の中でアナログ信号に変換されます。この変換処理は「変調」と呼ばれ、データの種類や通信の速さに合わせて最適な方法が選ばれます。変調方法は様々ですが、例えば、デジタル信号の0と1を異なる高さの音に対応させたり、異なる周波数の波に対応させたりすることでアナログ信号を作り出します。

変換されたアナログ信号は、電話回線を通じて相手に送られます。受信側の端末接続装置では、受信したアナログ信号を元のデジタル信号に戻す処理を行います。この逆変換処理は「復調」と呼ばれ、送信側で行われた変調方式と全く同じ方法で復調を行う必要があります。もし送受信側で変調と復調の方法が異なると、正しくデータが復元されず、情報が失われてしまいます。

変調と復調の方法を決める要素はいくつかあります。通信速度を速くしたい場合は、より複雑な変調方法が必要になります。また、雑音やノイズが多い通信環境では、ノイズの影響を受けにくい、より頑丈な変調方法が求められます。これらの要素を考慮して、通信の目的に合った変調と復調の方法が設定されます。

このように、端末接続装置は、デジタル信号とアナログ信号を相互に変換することで、計算機同士が電話回線を通じてデータをやり取りできるようにする、いわば橋渡し役を担っていました。端末接続装置の複雑な処理のおかげで、私たちはスムーズに情報伝達を行うことができていたのです。

端末接続装置の種類

コンピュータと通信回線を繋ぐ機器、いわゆる端末接続装置には、いくつかの種類があります。大きく分けて、コンピュータ本体に組み込まれている内蔵型と、外付けで接続する外付け型の二種類が存在します。

内蔵型は、コンピュータの内部に組み込まれているため、場所を取らないという大きな利点があります。見た目もすっきりとしており、配線も少なくて済みます。しかし、内蔵されているが故に、故障した場合の修理や交換が複雑になることがあります。また、新しい通信方式に対応する場合も、コンピュータ本体の交換が必要になるケースもあります。

一方、外付け型は、コンピュータとは別に設置する必要があります。そのため、内蔵型に比べると設置スペースが必要となります。しかし、接続が容易であることが大きなメリットです。ケーブルを繋ぐだけで簡単に設置でき、故障した場合も交換が容易です。また、新しい通信方式への対応も、端末接続装置を交換するだけで済む場合が多く、柔軟性が高いと言えます。

さらに、端末接続装置は通信速度によっても種類が分けられます。通信速度が速いほど、処理能力の高い部品が必要となるため、価格も高くなる傾向がありました。例えば、文字データを送受信するだけなら低速の装置でも十分ですが、画像や動画などを送受信するには高速の装置が必要となります。

また、データ通信だけでなく、ファクシミリ通信に対応した端末接続装置も存在しました。これにより、コンピュータから直接ファクシミリを送受信することが可能となり、業務効率の向上が図られました。

このように、様々な通信方式や用途、設置環境に合わせて多様な端末接続装置が開発され、人々の暮らしや仕事に役立っていました。

| 種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 内蔵型 | 場所を取らない、見た目すっきり、配線少 | 故障時の修理・交換が複雑、新しい通信方式対応が困難な場合あり |

| 外付け型 | 接続が容易、故障時の交換が容易、新しい通信方式対応が容易 | 設置スペースが必要 |

| 通信速度 | 特徴 | 用途 |

|---|---|---|

| 低速 | 処理能力低い、価格低い | 文字データ送受信 |

| 高速 | 処理能力高い、価格高い | 画像・動画送受信 |

| 機能 | 説明 |

|---|---|

| ファクシミリ通信 | コンピュータからファクシミリ送受信可能 |

端末接続装置とルーター

今どきのインターネット回線では、たいてい「ルーター」と呼ばれる機器が、複数の機器をインターネットにつなぐ仕事をしています。このルーターの中に、昔は「端末接続装置」と呼ばれていたものの働きも含まれているのです。

昔は、インターネット回線とパソコンをつなぐためには、まず回線終端装置に接続し、そこから端末接続装置を経由して、ようやくパソコンを使えるようになっていました。回線終端装置は、電話線や光ファイバーなどの回線からインターネットの信号を受け取る装置で、端末接続装置は、その信号をパソコンが理解できる形に変換する装置でした。つまり、端末接続装置は、インターネットとパソコンの間を取り持つ橋渡しのような役割をしていたのです。

ところが、技術の進歩とともに、ルーターという機器が登場しました。ルーターは、複数の機器を同時にインターネットに接続できるという便利な機能を持っています。例えば、パソコンだけでなく、スマートフォンやゲーム機なども、ルーターを介して同時にインターネットに接続できます。さらに、ルーターには有害なアクセスを防ぐ機能も備わっているため、より安全にインターネットを利用できるようになりました。

そして、現在では、このルーターに端末接続装置の機能も組み込まれるようになりました。つまり、一つの機器で複数の機器を接続する機能と、インターネットの信号を変換する機能の両方を担うようになったのです。そのため、わざわざ別々に端末接続装置を用意する必要がなくなり、「端末接続装置」という言葉自体を耳にする機会も少なくなりました。

しかし、端末接続装置の役割自体は今でも重要です。ルーターの中に組み込まれた形で、インターネットと様々な機器をつなぐという重要な役割を担い続けているのです。このように、技術は進歩しても、その根底にある役割は変わらずに、私たちのインターネット環境を支えているのです。

| 時代 | 機器構成 | 端末接続装置の役割 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 昔 | 回線終端装置 → 端末接続装置 → パソコン | インターネットの信号をパソコンが理解できる形に変換する | インターネットとパソコンの間を取り持つ橋渡し |

| 今 | 回線終端装置 → ルーター(端末接続装置の機能内蔵) → 複数の機器 | ルーターに内蔵され、インターネットの信号を変換する | 複数の機器を同時に接続、セキュリティ機能の強化 |

端末接続装置の今

かつて、電話回線を使ってパソコンでインターネットをするには、端末接続装置が必要でした。これは、パソコンが扱うデジタル信号を、電話回線が扱うアナログ信号に変換する役割を担っていました。まるで、異なる言葉を話す人と人をつなぐ通訳のような存在です。

しかし、光回線や無線による接続環境が普及するにつれて、電話回線を使う人は少なくなりました。それに伴い、端末接続装置単体で売られることもほとんどなくなり、その役目は接続機器の中に統合されるようになりました。今の接続機器は、複数の機器を接続する機能や、無線で接続する機能など、多くの機能を備えています。その中に、端末接続装置の技術も組み込まれているのです。

例えば、今でも使われている一部の接続方式では、端末接続装置と同じようにアナログ信号とデジタル信号を変換する必要があります。このような接続方式では、専用の機器が端末接続装置の役割を担っています。また、光回線であっても、光信号をデジタル信号に変換する必要があります。これも、広い意味で端末接続装置と同じ役割と言えるでしょう。

このように、端末接続装置自体は姿を消しつつありますが、その技術は形を変えて様々な機器の中で生き続けています。異なる種類の信号を相互に変換する技術は、通信の基礎となる重要な技術です。これからも、様々な通信技術の進歩を支える礎となるでしょう。まるで、縁の下の力持ちのように、私たちの通信を支え続けているのです。

| 時代 | 接続方法 | 端末接続装置 | 役割 |

|---|---|---|---|

| 過去 | 電話回線 | 単体で存在 | デジタル信号をアナログ信号に変換 |

| 現在 | 光回線、無線 | 接続機器に統合 | デジタル信号とアナログ信号の変換機能を含む多機能 |

| 現在(一部) | 一部の接続方式 | 専用機器 | アナログ信号とデジタル信号を変換 |

| 現在(光回線) | 光回線 | 接続機器の一部 | 光信号をデジタル信号に変換 |