遠隔ログイン:場所を選ばないアクセス

ITを学びたい

先生、「遠くから接続」ってどういう意味ですか?よく聞くんですけど、いまいちよくわからないんです。

IT専門家

なるほど。「遠くから接続」、つまり『remote log-in』(リモートログイン)のことだね。 これは、自分の家や会社のパソコンから、インターネットを通して、別の場所にある会社のパソコンやサーバーに接続して操作することだよ。

ITを学びたい

ああ、会社のサーバーに自宅からアクセスして仕事をする、みたいなことですか?

IT専門家

その通り!まさにそういうことだ。 例えば、家にいながら会社のパソコンを操作して仕事をすることができる。まるで会社にいるかのようにね。これが「遠くから接続」、つまりリモートログインの意味だよ。

remote log-inとは。

『離れた場所からの接続』という情報技術の用語について説明します。これは、インターネットや公衆の電話回線などを使って、遠くにあるコンピューターや、複数のコンピューターがつながった『構内ネットワーク』(ラン)に接続することを指します。『遠隔接続』とも呼ばれます。

遠隔ログインとは

遠隔ログインとは、インターネットや電話回線などのネットワークを通じて、離れた場所にあるコンピューターに接続し、操作する技術のことです。まるでそのコンピューターの前に座っているかのように、ファイルの閲覧や編集、プログラムの実行など、様々な操作を行うことができます。

例えば、自宅のパソコンから会社のサーバーに接続して仕事をすることや、外出先から自宅のコンピューターにアクセスして必要なファイルを取り出すことなどが可能です。遠隔ログインを利用することで、物理的な場所に縛られずに作業できるため、場所を選ばずに効率的に業務を進めることができます。また、システム管理者が遠隔地にあるサーバーを管理する場合にも活用されています。

遠隔ログインを実現するためには、接続元のコンピューターと接続先のコンピューターの両方に専用のプログラムを導入する必要があります。これらのプログラムは、安全な通信路を確立し、データの送受信を暗号化することで、不正アクセスや情報漏えいを防ぎます。

遠隔ログインには様々な種類がありますが、代表的なものとして、ウィンドウズに標準搭載されている「リモートデスクトップ接続」や、オープンソースで開発されている「エスエスエイチ」などが挙げられます。これらのプログラムはそれぞれ異なる特徴を持っていますが、いずれも高い安全性と利便性を兼ね備えています。

遠隔ログインは、現代社会においてなくてはならない技術の一つです。在宅勤務やリモートワークの普及、システム管理の効率化など、様々な場面で活用されており、私たちの生活や仕事を支える重要な役割を担っています。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 遠隔ログインとは | インターネットや電話回線などのネットワークを通じて、離れた場所にあるコンピューターに接続し、操作する技術 |

| メリット |

|

| 仕組み | 接続元と接続先のコンピューター両方に専用のプログラムを導入し、安全な通信路を確立、データの送受信を暗号化 |

| 種類 |

|

| 特徴 | 高い安全性と利便性 |

| 役割 | 在宅勤務やリモートワークの普及、システム管理の効率化など、私たちの生活や仕事を支える重要な役割 |

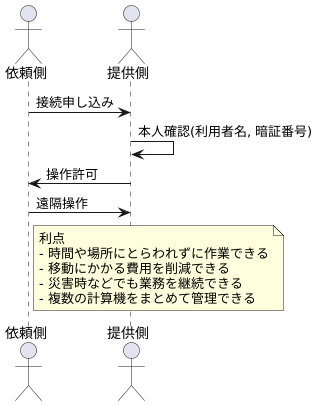

仕組みと利点

離れた場所にある計算機を、まるで目の前にあるかのように扱うことを可能にするのが遠隔操作です。これは、情報をやり取りするための仕組みがあって初めて実現します。利用者の手元にある計算機(これを依頼側と呼びます)が、操作したい離れた場所の計算機(これを提供側と呼びます)へ接続を申し出ます。この申し込みは、ネットワークと呼ばれる情報の通り道を通じて行われます。提供側は、依頼側からの接続申し込みを受け取ると、本人確認を行います。これは、あらかじめ登録された利用者名と暗証番号などを用いて行われます。本人確認が取れれば、提供側は依頼側に操作を許可します。こうして、依頼側から提供側を遠隔操作できるようになります。

この仕組みには様々な利点があります。まず、時間や場所にとらわれずに作業できることが挙げられます。自宅や外出先から会社の計算機に接続して作業することも可能です。これにより、通勤時間を削減したり、出張費用を抑えたりすることが可能になります。また、移動にかかる費用を削減できるという利点もあります。遠隔地にある計算機の保守点検を行う場合でも、現地に赴く必要がないため、交通費や宿泊費などを抑えることができます。さらに、災害時などでも業務を継続できるという利点もあります。オフィスが災害に見舞われた場合でも、遠隔操作で別の場所から業務を継続することができるため、事業継続性(BCP)対策としても有効です。加えて、複数の計算機をまとめて管理できることも大きな利点です。それぞれの場所に移動することなく、一箇所から全ての計算機の状態を監視したり、設定変更を行ったりすることが可能です。このように、遠隔操作の仕組みは、現代社会においてなくてはならない技術の一つと言えるでしょう。

様々な利用場面

遠隔接続は、色々な場所で役に立っています。例えば、会社で働く人が自宅から会社の情報システムに接続して仕事をする、いわゆる在宅勤務で活用されています。情報システムの管理者が、遠く離れた場所にある会社の情報システムを監視したり、管理したりする場合にも使われています。

顧客対応の場面でも、遠隔接続は役に立ちます。顧客の機械に遠隔接続して、問題を解決するといった使い方もされています。例えば、顧客の機械の設定がうまくいかない場合、顧客対応の担当者が遠隔接続で顧客の機械を操作し、問題を解決することができます。これにより、顧客は担当者を自宅に呼ぶ必要がなくなり、時間も手間も省くことができます。

教育の場でも遠隔接続は活用されています。遠隔授業や資料の共有、共同作業などが可能です。例えば、遠隔地の生徒に授業を行う場合、教師は教室にいながらにして、生徒の機械に接続して授業を行うことができます。また、生徒同士が遠隔接続で資料を共有したり、共同作業を行うことも可能です。このように、遠隔接続は教育の場においても、様々な可能性を広げています。

遠隔接続は、企業活動だけでなく、日常生活の中でも活用されています。例えば、家族や友人に機械の使い方を教えたり、遠く離れた家族と画面を共有して会話したりする際に、遠隔接続は便利に使われています。このように、遠隔接続の利用場面は、仕事からプライベートまで、ますます広がっています。今後、通信技術の進歩とともに、さらに多くの分野で遠隔接続が活用されていくことでしょう。

| 活用場面 | 具体例 |

|---|---|

| 会社 | 在宅勤務、情報システムの監視・管理 |

| 顧客対応 | 顧客の機械の遠隔操作による問題解決 |

| 教育 | 遠隔授業、資料の共有、共同作業 |

| 日常生活 | 機械の使い方指導、家族との画面共有 |

安全性確保の重要性

遠く離れた場所から通信回線を使って他の機械に接続することは、場所を選ばずに作業ができ、とても便利です。しかし、その利便性と引き換えに、接続の安全を確保するための対策がおろそかになると、許可されていない人が不正に接続したり、大切な情報が外に漏れてしまう危険性が高まります。そのため、安全に利用するためには、幾つかの対策をしっかりと行うことが重要です。

まず、接続するための合い言葉は、他人に推測されにくい複雑なものにする必要があります。数字や記号、ひらがな、カタカナなどを組み合わせ、長く複雑な合い言葉を作成することで、不正アクセスを防ぐ効果を高めることができます。また、合い言葉に加えて、携帯電話など他の方法で本人確認を行う多要素認証を導入することも有効な手段です。

さらに、外部からの不正アクセスを防ぐための仕組である防火壁や、悪い影響を与えるための仕掛けである有害なプログラム対策用のソフトを正しく設定することも大切です。防火壁は、外部からの不正アクセスを遮断し、内部のネットワークを保護する役割を果たします。有害なプログラム対策ソフトは、仕掛けを検知し、駆除することで、情報の盗難や破壊を防ぎます。

これらの対策に加えて、合い言葉を定期的に変更することも重要です。同じ合い言葉を長期間使い続けると、悪意のある人に推測されるリスクが高まります。定期的に変更することで、このリスクを軽減することができます。また、誰がいつ接続したかを記録した接続記録を常に監視することも有効です。不審な接続がないか確認することで、早期に不正アクセスを発見し、被害を最小限に抑えることができます。

このように、安全に対する意識を高め、適切な対策をしっかりと行うことで、安心して遠く離れた場所から接続を利用することができます。利便性と安全性を両立させるためには、日頃から安全対策に気を配り、常に最新の情報を確認することが重要です。

| カテゴリ | 対策 | 効果 |

|---|---|---|

| 認証 | 複雑な合い言葉の使用 | 不正アクセス防止 |

| 多要素認証の導入 | 本人確認の強化 | |

| セキュリティ対策 | 防火壁の設定 | 外部からの不正アクセス遮断 |

| 有害なプログラム対策ソフトの設定 | 情報の盗難や破壊防止 | |

| 継続的な対策 | 合い言葉の定期的な変更 | 合い言葉推測リスクの軽減 |

| 接続記録の監視 | 早期の不正アクセス発見と被害最小限化 |

今後の展望

これから先の時代には、5Gやあらゆるものがインターネットにつながる技術が広がることで、遠く離れた場所から機械に接続して操作する需要はますます増えていくと考えられます。通信の速度が速くなり、接続が安定することで、より多くの機器がインターネットにつながり、遠くから操作できる対象も広がっていくでしょう。

安全性を高めるための技術の進歩も大切です。体の特徴を使って本人確認をする技術や、人工知能を使った安全対策など、より高度な技術が開発されることで、安心して遠くから接続できる環境が整うと期待されます。

さらに、仮想の机上環境や、インターネットを通じて様々な機能を利用できる仕組みとの連携も進むでしょう。これにより、より柔軟で使いやすい働き方ができるようになると考えられます。例えば、自宅や外出先から会社のコンピュータに接続して仕事をすることが、より簡単かつ安全になるでしょう。また、複数の機器を同時に操作したり、必要なデータにいつでもどこでもアクセスできるようになるなど、仕事の効率化にもつながると期待されます。

遠く離れた場所から機械に接続する技術は、これからも進化し続け、社会の様々な場面で役立つと期待されています。例えば、医療現場では、遠隔地にいる医師が患者の状態をリアルタイムで確認し、適切な指示を出すことができるようになるでしょう。また、教育現場では、遠隔授業やオンライン学習がより質の高いものになり、学ぶ機会がより多くの人に提供されるようになるでしょう。このように、遠隔操作技術は、私たちの生活をより豊かで便利なものにしていくと考えられます。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 需要増加 | 5GやIoTの普及により、遠隔操作の需要が増加 |

| 安全性向上 | 生体認証やAIによるセキュリティ技術の進歩 |

| 仮想環境・クラウド連携 | 仮想デスクトップやクラウドサービスとの連携による柔軟な働き方 |

| 社会への貢献 | 医療、教育など様々な分野での活用(遠隔医療、遠隔授業など) |

まとめ

遠隔から他の計算機へと接続し操作できる技術は、場所を問わず作業できる利点から、現代社会には欠かせないものとなっています。職場だけでなく自宅や外出先からでも仕事ができるようになり、柔軟な働き方を実現する手段として、多くの企業で導入されています。例えば、会社の事務作業を行う場合、従来はオフィスに出社する必要がありましたが、この技術を活用すれば自宅から安全に社内システムに接続し、書類作成やデータ入力といった作業を行うことが可能です。また、システム管理の分野でも、管理者が遠隔地からサーバーの状態監視や設定変更を行うことができ、迅速な対応を可能にしています。顧客サポートにおいても、顧客の計算機に遠隔から接続することで、問題解決の迅速化や顧客満足度の向上に役立っています。

遠隔接続には様々な方法がありますが、いずれも情報漏えいや不正アクセスといった危険性を孕んでいます。そのため、安全に利用するためには適切な対策を講じる必要があります。例えば、接続時には強力な暗号化技術を用いること、アクセス制御を適切に設定すること、定期的にパスワードを変更することなどが重要です。また、利用者自身がセキュリティ意識を高め、不審なメールやウェブサイトへのアクセスを避けるなど、基本的な情報セキュリティ対策を徹底することも大切です。

今後、通信技術の進化や利用環境の整備に伴い、遠隔操作技術はますます利便性が高まり、様々な分野での活用が期待されます。例えば、遠隔医療の発展により、地方に住む患者も都市部の専門医による診察を受けられるようになるでしょう。また、教育分野においても、遠隔授業の普及により、地理的な制約を受けずに質の高い教育を受けることが可能になります。このように、社会の様々な場面で遠隔操作技術は重要な役割を担っていくと考えられます。そのためにも、セキュリティ対策を万全にし、安全に利用できる環境を構築していくことが不可欠です。

| メリット | デメリット | 対策 | 今後の展望 |

|---|---|---|---|

|

情報漏洩や不正アクセスの危険性 |

|

|