通信の混雑:輻輳とその対策

ITを学びたい

先生、「輻輳」って言葉がよくわからないのですが、教えていただけますか?

IT専門家

はい。「輻輳」とは、道路で考えると、たくさんの車が一度に狭い道に押し寄せ、渋滞してしまうような状態です。インターネットの世界では、回線がパンク状態になることを指します。

ITを学びたい

なるほど。インターネットでたくさんの人が同時に同じサイトを見ようとした時などに起こるんですね?

IT専門家

その通りです。多くの人が同時にデータを送受信しようとすると、回線が処理しきれなくなって通信速度が遅くなったり、繋がりにくくなったりする現象です。これが「輻輳」です。

輻輳とは。

情報技術の分野でよく使われる「輻輳」という言葉について説明します。これは、電話やコンピューターのネットワークなどの通信回線において、回線が処理できる量を超えて、たくさんの人が同時に通信しようとした時に起こる現象です。このような状態になると、通信がうまくいかなくなったり、遅くなったりする障害が発生します。

輻輳とは何か

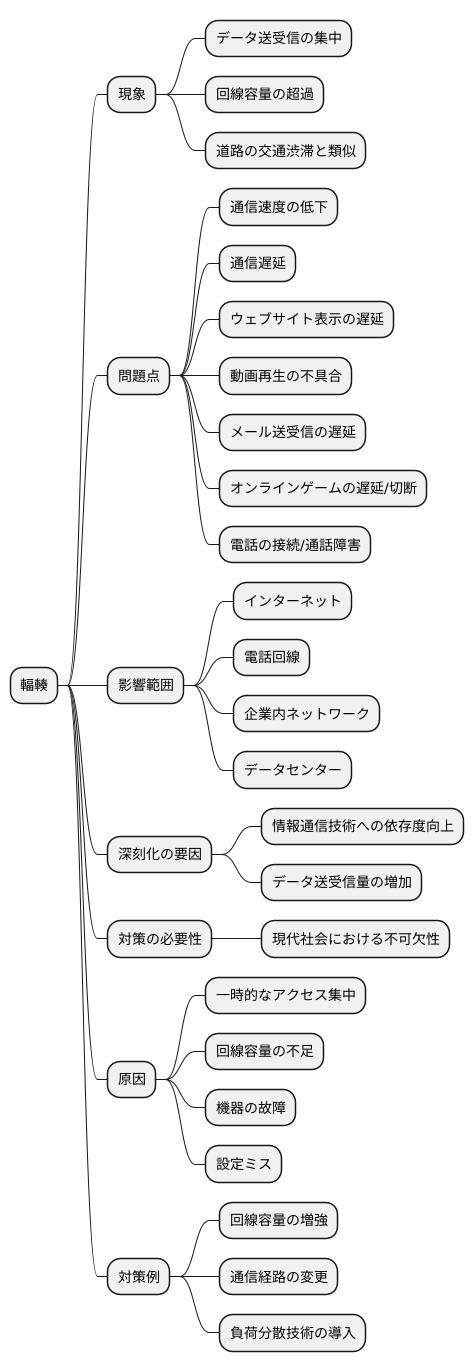

通信網における「輻輳」とは、データの送受信が集中し、回線の容量を超過してしまう現象を指します。これは、道路における交通渋滞に例えることができます。交通量が増えすぎて道路の容量を超えると渋滞が発生するように、データの送受信が集中すると通信網で輻輳が発生します。

輻輳が発生すると、様々な問題が生じます。まず、データの送受信速度が低下し、通信に遅延が発生します。インターネットでいえば、ウェブサイトの表示に時間がかかったり、動画がスムーズに再生されなくなったりします。電子メールの送受信にも時間がかかり、添付ファイルの送受信が困難になる場合もあります。オンラインゲームでは、動作が遅延したり、他の参加者との通信が途切れたりするなど、ゲーム体験を大きく損なう可能性があります。電話においては、繋がりにくくなったり、通話中に音声が途切れたりするといった問題が生じます。

輻輳は、私たちの日常生活に欠かせない様々な通信サービスに影響を及ぼします。インターネット、電話回線だけでなく、企業内ネットワークやデータセンターなどでも輻輳は発生し、業務に支障をきたす可能性があります。近年、情報通信技術への依存度はますます高まっており、通信網を通じたデータの送受信量は増加の一途をたどっています。そのため、輻輳の影響はますます深刻化しており、輻輳への対策は現代社会において不可欠となっています。

輻輳が発生する原因は様々ですが、主な原因としては、一時的なアクセス集中や回線容量の不足、機器の故障などが挙げられます。例えば、多くの人が同時に同じウェブサイトにアクセスしたり、大規模なデータを送受信したりすると、回線が混雑し輻輳が発生します。また、回線容量が利用者の需要に対して不足している場合も輻輳が発生しやすくなります。さらに、通信機器の故障や設定ミスなども輻輳の原因となる場合があります。これらの原因を理解し、適切な対策を講じることで、輻輳による影響を最小限に抑えることができます。輻輳対策としては、回線容量の増強や通信経路の変更、負荷分散技術の導入などが有効です。

輻輳の発生原因

情報の通り道であるネットワークは、時に渋滞を起こし、「輻輳」と呼ばれる状態になります。この輻輳は、様々な要因が複雑に絡み合って発生します。

まず、一時的な接続の集中は大きな要因の一つです。多くの人が同じ場所に集まるように、ネットワーク上でも特定の場所にアクセスが集中すると、情報の通り道が混雑し、輻輳が発生します。例えば、大きな催し物や災害発生時、多くの人が情報を求めて同じサイトにアクセスすることで、回線がパンク状態になり、繋がりにくくなることがあります。

次に、回線設備の不足も輻輳の原因となります。道路と同じように、情報の通り道も容量が決まっています。利用者が増え、流れる情報量が増加しても、通り道の容量が変わらない、もしくは増加に追いついていない場合、情報が滞り、輻輳が発生します。特に、近年の動画配信の利用増加や機器の小型化に伴い、通信量は増加傾向にあり、回線設備の増強は重要な課題となっています。

さらに、ネットワークの設計や仕組みの問題も輻輳発生の要因となります。ネットワークは複雑な構造をしており、設計や構成に不備があると、特定の場所に情報が集中し、輻輳が発生しやすくなります。適切な設計と管理によって、情報の流れをスムーズにし、輻輳を避けることが重要です。

このように、輻輳の発生原因は様々ですが、一時的な接続集中、回線設備の不足、ネットワークの設計や仕組みの問題が主な要因です。これらの要因を理解し、適切な対策を講じることで、快適な情報通信環境を実現することができます。

| 輻輳発生要因 | 詳細 | 例 |

|---|---|---|

| 一時的な接続の集中 | 多くの人が同じ場所にアクセスが集中し、情報の通り道が混雑する | 大きな催し物や災害発生時、同じサイトへのアクセス集中 |

| 回線設備の不足 | 情報の通り道の容量が、利用者の増加や情報量の増加に追いついていない | 動画配信の利用増加、機器の小型化に伴う通信量の増加 |

| ネットワークの設計や仕組みの問題 | ネットワークの設計や構成に不備があり、特定の場所に情報が集中する | 不適切な設計による情報の流れの滞り |

輻輳による影響

情報の通り道が混雑する現象、いわゆる込み合いは、私たちの暮らしや仕事に様々な悪い影響を与えます。この込み合いは、まるで道路が車でいっぱいになり、渋滞が発生する状況によく似ています。データのやり取りがスムーズにいかなくなることで、様々な問題が発生するのです。

まず、インターネットの閲覧に大きな影響が出ます。普段何気なく見ているホームページの表示に時間がかかったり、動画が途中で止まってしまったり、といった経験をしたことがある人も多いのではないでしょうか。これはまさに、情報の通り道が込み合っている状態が原因です。読み込みに時間がかかるだけでなく、動画や音楽が途切れる、画像が乱れるといったことも起こります。

遠隔会議や遠隔授業にも影響は及びます。音声が途切れたり、映像が乱れたりすることで、会議や授業の内容が聞き取れなくなり、円滑なコミュニケーションを阻害します。また、オンラインゲームでは、操作の遅延が発生し、ゲームの進行に支障をきたします。

仕事への影響も深刻です。重要な書類の送受信に時間がかかったり、業務システムが停止したりするなど、業務効率の低下につながります。取引システムの停止は、経済的な損失に繋がる恐れも。

さらに、災害時などの緊急時には、安否確認や救助要請などの重要な連絡が遅れたり、届かなかったりする危険性も高まります。これは人命に関わる重大な問題です。

このように、情報の通り道の込み合いは、私たちの日常生活から経済活動、そして人命にまで大きな影響を及ぼす可能性があるため、決して軽視できる問題ではありません。

| 影響を受ける領域 | 具体的な影響 |

|---|---|

| インターネット閲覧 | ホームページの表示遅延、動画の停止、画像の乱れ |

| 遠隔会議/遠隔授業 | 音声の途切れ、映像の乱れ、コミュニケーションの阻害 |

| オンラインゲーム | 操作の遅延、ゲーム進行への支障 |

| 仕事 | 書類送受信の遅延、業務システムの停止、業務効率低下、経済的損失 |

| 災害時等の緊急時 | 安否確認や救助要請の遅延、重要な連絡の不通 |

輻輳への対策

通信回線が混雑し、情報がスムーズに送受信できなくなる現象は、輻輳と呼ばれ、快適な通信環境を阻害する大きな要因となります。この輻輳への対策には様々な方法があり、通信事業者側と利用者側双方からのアプローチが必要です。

通信事業者側が行う対策としてまず挙げられるのが、回線増強です。これは、道路を拡幅するように通信回線の容量を増やすことで、一度に送受信できる情報量を増やし、輻輳を軽減する方法です。情報の通り道を広くすることで、渋滞を解消するイメージです。次に、トラフィック制御は、交通整理のようにデータの流れを制御し、特定の場所にデータが集中して輻輳するのを防ぎます。特定の地点に集中する通信を分散させることで、スムーズな流れを作ります。さらに、QoS(優先制御)は、救急車のように特定の通信を優先的に処理する技術です。これにより、重要な通信が輻輳の影響を受けにくくなり、安定した品質を維持できます。例えば、ビデオ会議や音声通話といったリアルタイム性が求められる通信を優先することで、円滑な進行を確保します。これらの対策を組み合わせ、状況に応じて適切に運用することで、輻輳の発生を抑え、安定した通信環境を構築することが重要です。

一方、利用者側も輻輳軽減に貢献できます。アクセスが集中する時間帯を避けることは、混雑する時間帯の道路を避けるように、ネットワークの混雑を避ける効果があります。また、送受信するデータ量を減らすことも有効です。例えば、高画質の動画ではなく標準画質の動画を選択する、ファイルサイズを圧縮するなど、データ量を抑える工夫をすることで、回線への負担を軽減できます。これらの工夫を心がけることで、スムーズな通信環境の実現に繋がるだけでなく、他の人も快適に通信を利用できるようになります。

| 対策主体 | 対策内容 | 説明 |

|---|---|---|

| 通信事業者側 | 回線増強 | 道路を拡幅するように通信回線の容量を増やし、一度に送受信できる情報量を増やし、輻輳を軽減する。 |

| トラフィック制御 | 交通整理のようにデータの流れを制御し、特定の場所にデータが集中して輻輳するのを防ぐ。 | |

| QoS(優先制御) | 救急車のように特定の通信を優先的に処理する技術。重要な通信が輻輳の影響を受けにくくなり、安定した品質を維持できる。 | |

| 利用者側 | アクセス集中時間帯の回避 | 混雑する時間帯の道路を避けるように、ネットワークの混雑を避ける。 |

| 送受信データ量の削減 | 高画質の動画ではなく標準画質の動画を選択する、ファイルサイズを圧縮するなど、データ量を抑える工夫をすることで、回線への負担を軽減する。 |

今後の展望

今後、第五世代移動通信システムやあらゆるものがインターネットにつながる仕組みが広まるにつれて、情報のやり取りはますます増えると見られています。そのため、回線が混雑する問題への対策は、これまで以上に大切になっていくでしょう。人工知能を使って通信の流れをうまく調整したり、通信の質をもっと細かく管理する技術を開発したりといった、新しい技術の導入にも期待が寄せられています。

また、私たち利用者一人ひとりの意識を変えることも大切です。情報のやり取りを減らすための工夫や、多くの人が同じ時間にアクセスするのを避けるといった配慮が必要です。通信サービスを提供する会社と、私たち利用者が協力して混雑対策に取り組むことで、快適な通信環境を作ることができるでしょう。

例えば、動画を見る時に高画質ではなく標準画質を選ぶ、大きなファイルをやり取りする時はアクセスが集中しにくい時間帯を選ぶなど、少しの心がけで通信の混雑を緩和することができます。また、通信事業者も、混雑状況を分かりやすく利用者に伝えることで、利用者の意識改革を促すことができます。

技術の進歩と利用者の協力によって、回線の混雑問題を解決するために、これからも様々な取り組みが進むと期待されます。人工知能による効率的な通信経路の選択や、通信設備の増強といった技術的な対策に加え、利用者一人ひとりが通信量を意識的にコントロールすることで、快適な通信環境を維持していくことができるでしょう。みんなで協力して、より良い通信環境を目指していくことが重要です。

| 主体 | 対策 |

|---|---|

| 技術開発側 |

|

| 利用者 |

|

まとめ

情報があふれる現代社会において、通信網の混雑、いわゆる輻輳は、誰もが直面する大きな課題です。まるで道路が車でいっぱいになり渋滞が発生するように、通信網にもデータの渋滞が発生し、通信速度の低下や接続の切断といった問題を引き起こします。これは、快適な情報社会の構築を妨げる深刻な問題と言えるでしょう。

この輻輳問題を解決するためには、様々な角度からの取り組みが必要です。まず、通信事業者は回線の容量を増やすといった設備の増強が必要です。道路の車線を増やすように、通信網の容量を増やすことで、より多くのデータをスムーズに流せるようにする必要があります。同時に、最新の技術を導入し、通信網の効率化を図ることも重要です。信号機の制御を最適化して交通の流れをスムーズにするように、データの流れを制御し、効率的に通信網を利用できるようにする技術の開発が必要です。

しかし、設備の増強や技術革新だけでは問題は解決しません。通信網を利用する私たち一人一人の意識改革も重要です。無駄なデータ通信を控え、必要なデータだけを送受信するように心がけることが大切です。例えば、大きな添付ファイルを送信する際には、ファイルサイズを圧縮する、アクセスが集中する時間帯を避けて送信するといった工夫をすることで、通信網の混雑を緩和することに繋がります。また、通信事業者が提供する混雑状況の情報を確認し、混雑が予想される時間帯には通信を控えるといった協力も必要です。

通信事業者、技術開発に携わる人、そして通信網を利用する私たちが、それぞれの立場でできることを行い、協力することで、輻輳問題の解決に近づくことができます。これは、より良い情報社会を未来へ繋いでいくために、私たち全員が担う責任と言えるでしょう。通信技術の恩恵を受けるだけでなく、その安定性を維持するために、私たち一人一人ができることから始めていくことが大切です。

| 対策の主体 | 具体的な対策 |

|---|---|

| 通信事業者 | 回線の容量増強 最新の技術導入による通信網の効率化 混雑状況情報の提供 |

| 技術開発者 | データの流れを制御し、効率的に通信網を利用できるようにする技術開発 |

| 通信網利用者 | 無駄なデータ通信の抑制 添付ファイルの圧縮 アクセス集中時間帯の回避 混雑状況情報の確認とそれに基づいた行動 |