電話番号はそのまま!番号持ち運び制度

ITを学びたい

先生、『番号持ち運び制度』ってよく聞くけど、どういう意味ですか?

IT専門家

いい質問だね。携帯電話やPHSの電話番号を変えずに、他の会社に乗り換えることができる制度のことだよ。例えば、A社を使っている人がB社に乗り変わる時に、今まで使っていた電話番号をそのままB社でも使えるようにできるんだ。

ITを学びたい

電話番号を変える手間が省けるってことですね。でも、なんでそんなことができるんですか?

IT専門家

そうだよ。電話番号を変えるのは大変だからね。番号を管理しているデータベースがあって、各社がそのデータベースにアクセスして、どの番号がどの会社で使われているかを調べているんだ。だから、会社が変わっても同じ番号を使えるようにできるんだよ。

番号持ち運び制度とは。

電話番号をそのままに、携帯電話会社を変えることができる仕組みについて

制度の仕組み

電話を買い替える時、以前は通信会社が変わると電話番号も変わってしまうのが当たり前でした。家族や友達、仕事仲間など、多くの人に新しい番号を伝えるのは、面倒で手間のかかる作業でした。この不便さを解消するために作られたのが、番号持ち運び制度です。正式名称は携帯電話・携帯情報端末番号ポータビリティ、略してMNPと呼ばれています。

この制度のおかげで、通信会社を変えても、今までと同じ電話番号を使い続けることができます。以前は携帯電話やPHSだけで使えましたが、今ではIP電話や固定電話でも利用できるようになりました。つまり、ほとんどの電話で、通信会社を変えても番号はそのまま使えるようになったのです。

この制度には、番号変更の手間を省けるだけでなく、長年使い慣れた番号をそのまま保持できるという大きな利点があります。電話番号は、単なる連絡手段を超えて、自分の大切な一部のようなものになりつつあります。住所のように、その人の存在を示す大切な情報として認識されるようになってきているのです。

番号持ち運び制度は、この大切な電話番号をそのままに、私たちの生活を便利にするための重要な役割を果たしています。連絡を取り合う上で欠かせない電話番号を、自分の財産のように管理できるようになったことで、より安心して電話を使うことができるようになりました。この制度は、電話をより身近で使いやすいものにするための、なくてはならない仕組みと言えるでしょう。

| 制度名 | 正式名称 | 略称 | メリット |

|---|---|---|---|

| 番号持ち運び制度 | 携帯電話・携帯情報端末番号ポータビリティ | MNP |

|

利用者のメリット

電話の番号をそのまま引き継げる制度を使う一番の利点は、番号を変える手間を省けることです。新しい番号を周りの人に伝えたり、手帳に書き直したりするのは、意外と時間と労力がかかります。特に、仕事で多くの人と連絡を取り合う人にとっては、大きな負担になります。番号を引き継げる制度を使えば、このような面倒な作業から解放され、電話会社をスムーズに変えることができます。

また、長年使い慣れた番号をそのまま使えることも大きな利点です。番号は、ただの数字の集まりではなく、色々な思い出や人との繋がりを思い起こさせます。番号が変わってしまうと、まるで自分の過去の一部が消えてしまうような気持ちになる人もいるでしょう。番号を引き継げる制度は、このような寂しい気持ちから利用者を守り、大切な番号との繋がりを保つことを可能にします。

さらに、番号を変えることによる仕事上の損失を防ぐこともできます。名刺や会社の案内に載っている番号が変わると、お客さんや取引先との連絡が途絶えてしまうかもしれません。番号を引き継げる制度は、このような危険を避け、事業を滞りなく続けるためにも大切な役割を果たします。

番号を変えることによる、時間や気持ち、仕事への影響を考えると、番号を引き継げる制度は、利用者にとって多くの利点があると言えるでしょう。特に、携帯電話は現代社会で欠かせない連絡手段となっており、番号を維持することは、円滑なコミュニケーションを保つ上で非常に重要です。番号を引き継げる制度を活用することで、安心して電話会社を選び、快適な通信環境を手に入れることができます。

| メリット | 詳細 |

|---|---|

| 手間を省ける | 番号変更の連絡や記録変更の手間、時間、労力が不要になる。特に仕事で頻繁に連絡を取り合う人に有効。電話会社変更をスムーズに行える。 |

| 使い慣れた番号を維持 | 番号に紐づく思い出や人との繋がりを維持できる。番号変更による喪失感や寂しさを回避できる。 |

| 仕事上の損失防止 | 名刺や案内の番号変更による顧客や取引先との連絡途絶を防げる。事業継続に貢献する。 |

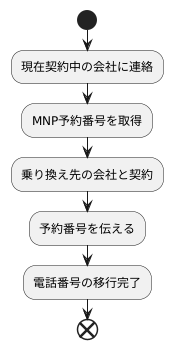

手続きの方法

電話の番号をそのまま新しい会社で使うためには、いくつかの手順を踏む必要があります。まず、現在契約している会社に連絡し、番号持ち運びの手続きに必要な予約番号をもらいます。この番号は、電話や会社のホームページで簡単に取得できます。予約番号を申し込む際には、本人確認書類が必要となる場合もありますので、事前に準備しておきましょう。

次に、乗り換えたい会社と新しい契約を結びます。この時、先ほど取得した予約番号を伝えることで、電話番号をそのまま引き継ぐことができます。契約の際には、料金プランやサービス内容をよく確認し、自分に合ったものを選びましょう。また、契約内容によっては手数料が発生する場合がありますので、事前に確認しておくことが大切です。

予約番号には有効期限がありますので、取得後なるべく早く新しい会社への手続きを行いましょう。有効期限が切れてしまうと、もう一度予約番号を取得する必要があり、手続きが二度手間になってしまいます。

番号の切り替え作業中は、短い時間ですが電話が使えなくなる時間帯が発生する場合があります。この時間は会社によって異なりますので、事前に確認し、大事な連絡を取り逃さないように注意しましょう。家族や職場への連絡手段を確保しておくことも大切です。

スムーズに番号を移行するためには、事前に必要な情報を集め、計画的に手続きを進めることが重要です。不明な点があれば、現在契約している会社、または乗り換え先の会社に問い合わせて確認しましょう。

注意点

携帯電話の番号をそのまま新しい会社で使う制度、番号持ち運び制度を使う際には、いくつか気を付ける点があります。まず、今まで使っていた会社のメールアドレスを引き続き使うことはできません。新しい会社で新たにメールアドレスを取得する必要があります。特に、携帯電話会社独自のメールアドレスを使っている人は、アドレスが変わってしまうことを周りの人に知らせる手続きが必要になります。

電話番号はそのまま新しい会社で使えますが、電話帳に登録してある連絡先や保存してあるメッセージは、新しい会社に移行できない場合があります。機種変更の際もそうですが、これらは新しい携帯電話に自動的に移るわけではないので、事前に必ず控えを取っておくようにしましょう。電話帳は本体ではなく、SIMカードに保存している場合もあるので、どこに保存されているかを確認しましょう。

また、会社によっては、番号持ち運び制度を使う際に手数料がかかる場合があります。各社の料金をよく調べて、どこが一番お得か比較検討することが大切です。

さらに、気を付けたいのが、番号の移行手続き中は、電話が一時的に使えなくなる時間帯があるということです。これは数時間程度の場合が多いですが、手続きを行う前に、新しい会社から指定された時間をしっかり確認しておきましょう。電話が使えなくなると困る用事がある場合は、前もって済ませておくか、移行手続きの時間帯をずらしてもらうなど、対策を立てておきましょう。

これらの点に気を付けて、新しい会社でも快適に携帯電話を使えるように、事前の準備をしっかり行いましょう。

| 項目 | 注意点 |

|---|---|

| メールアドレス | 以前のキャリアのメールアドレスは使えなくなる。新しいアドレスを取得し、変更を周知する。 |

| 電話帳・メッセージ | 新機種に自動移行されない場合があるため、事前にバックアップを取る。保存場所(本体かSIMカードか)を確認。 |

| 手数料 | キャリアによって手数料が異なるため、比較検討する。 |

| 移行中の電話停止 | 移行手続き中は電話が一時的に使えなくなる時間帯があるため、事前に時間を確認し、対策を講じる。 |

今後の展望

番号持ち運び制度は、これからますます発展していくと考えられます。通信技術の進歩により、手続きが簡単になり、様々なサービスとの連携も進むでしょう。

例えば、組み込み式の加入者識別モジュールであるeSIMの普及が進めば、物理的なSIMカードの入れ替えが不要になります。そうなれば、手続きはより簡単になるでしょう。また、様々なインターネット上のサービスと連携することで、電話番号を鍵とした個人確認やサービス利用がより便利になると考えられます。

さらに、あらゆるものがインターネットにつながる時代において、この制度は様々な機器への活用も期待されています。例えば、家電製品や自動車など、様々な機器に電話番号を結びつけることで、機器の状態を把握したり遠隔操作したりすることが可能になります。故障の予兆を察知して修理を促すといったこともできるようになるでしょう。

このように、番号持ち運び制度は、単に電話番号を維持するためだけの制度ではなく、これからの通信網を支える重要な基盤技術として、さらなる発展を遂げることが期待されます。人々の生活をより豊かに、そして社会をより便利にするための技術として、今後ますます重要な役割を担っていくと考えられます。これまで以上に多様な場面で活用されることで、人々の暮らしを支えることになるでしょう。

| カテゴリ | 内容 |

|---|---|

| 技術的進歩 | 手続きの簡素化、様々なサービスとの連携 |

| eSIMの普及 | SIMカード交換不要、手続き簡素化 |

| インターネットサービス連携 | 電話番号による個人確認、サービス利用の利便性向上 |

| IoT機器への活用 | 機器の状態把握、遠隔操作、故障予兆検知 |

| 将来展望 | 生活の向上、社会の利便性向上、暮らしの支え |