電脳空間:無限の可能性を探る

ITを学びたい

先生、「電脳空間」ってSF映画とかでよく聞きますが、実際にはどんなものなんですか?

IT専門家

そうだね、良い質問だ。「電脳空間」とは、コンピューターネットワークで繋がった仮想的な空間のことだよ。インターネットやそれに接続されたコンピューター、サーバーなどをまとめてそう呼ぶんだ。

ITを学びたい

じゃあ、インターネットを使っているときは、電脳空間にいるってことですか?

IT専門家

そういうことだね。インターネットで情報をやり取りしたり、ゲームをしたりするときは、電脳空間で活動していると言えるだろうね。

電脳空間とは。

「情報技術」に関する言葉である「電脳空間」(もともとは英語のサイバースペースから来ています)について

概要

電脳空間というと、なんだか夢物語のように聞こえるかもしれませんが、実は私たちの暮らしにどんどん入り込んできている身近なものになりつつあります。コンピューターの網の目であるネットワークで作り出された仮想の世界、それが電脳空間です。現実世界では、物理的な制約によってできることとできないことがあります。例えば、行きたい場所にすぐに行けない、空を自由に飛べないなどです。しかし、電脳空間にはそのような制限がありません。距離や物理法則にとらわれず、無限の可能性が広がっているのです。

電脳空間の中では、情報やデータが光の速さで行き交っています。人々は、自分の分身である仮想的な体(アバター)を使って、他の利用者と話し合ったり、様々な活動を楽しんだりできます。まるで現実世界にいるかのような感覚で、買い物やゲーム、仕事など、現実の活動の多くを電脳空間内で行うことが可能になりつつあります。

電脳空間は、網の目の世界や仮想現実、拡張現実といった技術が発展することで、ますます進化しています。今や物語の世界だけの話ではなく、現実世界と深くつながり、影響を与え合う存在になりつつあります。例えば、遠くに住む家族と仮想空間で顔を合わせたり、家にいながらにして仮想の博物館を見学したりすることも可能です。

このように、電脳空間は私たちの生活をより便利で豊かにする大きな可能性を秘めています。しかし、同時に様々な課題も存在します。プライバシーの保護やセキュリティー対策、利用者間のトラブル、現実世界とのバランスなど、解決すべき課題は山積みです。電脳空間の恩恵を最大限に享受するためには、これらの課題に真剣に取り組んでいく必要があります。今後、ますます発展していくであろう電脳空間と、どのように付き合っていくかを考えていくことが大切です。

| 電脳空間とは | コンピューターネットワークで作り出された仮想の世界 |

|---|---|

| 特徴 |

|

| 具体例 |

|

| 課題 |

|

コミュニケーションの場

インターネットの世界は、人々がお互いに言葉を交わしたり、気持ちを伝え合ったりするための、全く新しい場所を提供しています。かつては、遠く離れた人と話をするためには手紙を書いたり、電話をかけたりする必要がありました。しかし今では、世界中の人々と瞬時に繋がることができ、まるで隣にいるかのように会話ができるようになりました。国境を越えた交流や情報交換も、指先ひとつで簡単に行える時代になったのです。

文字だけでなく、音声や動画を使って、より臨場感のあるコミュニケーションを楽しむこともできます。さらに、仮想現実の技術を使えば、まるで同じ空間にいるかのような体験を共有することも可能になり、人々の繋がりをより深く、より豊かにしてくれるでしょう。

インターネットの大きな特徴の一つに、匿名性が高いという点があげられます。実社会ではなかなか言えないような意見や考えも、インターネット上では自由に発信することができます。これは、様々な考え方や意見に触れる機会を増やし、活発な議論を促すという利点があります。異なる文化や背景を持つ人々がお互いを理解し合うためにも、この匿名性は役立つ場面があるでしょう。

一方で、匿名性という特性は、時として人を傷つける言葉や、個人のプライバシーを侵害する行為につながる危険性も孕んでいます。誹謗中傷や悪意のある書き込みによって、心を痛める人がいることを忘れてはいけません。誰にとっても安全で快適なコミュニケーションの場を維持するためには、適切なルール作りと、一人一人 が責任ある行動をとることが不可欠です。インターネットという新しい世界をより良いものにするために、私たち一人一人がモラルを高め、共に努力していく必要があるのです。

| インターネットのメリット | インターネットのデメリット |

|---|---|

| 世界中の人々と瞬時に繋がることができる | 匿名性による誹謗中傷やプライバシー侵害のリスク |

| 音声や動画を使った臨場感のあるコミュニケーション | |

| 仮想現実技術による共有体験 | |

| 匿名性による自由な意見発信 | |

| 多様な考え方や意見に触れる機会 | |

| 異なる文化や背景を持つ人々の相互理解 |

経済活動の舞台

今や、電脳空間は経済活動の新たな舞台として、大きな注目を集めています。現実世界とは異なる、独自の特性を持つこの空間では、多様な経済活動が活発に行われています。仮想通貨やデジタル資産の取引はその代表例です。これらは、国境を越えた迅速な取引を可能にし、新たな投資機会を提供しています。また、誰もが気軽に利用できるオンラインの買い物も、電脳空間における経済活動の中核を担っています。加えて、資金調達のための新たな手段として、インターネットを通じて広く資金を募る仕組みも普及しています。

さらに、メタバースと呼ばれる仮想空間も、経済活動の場として急速に発展しています。メタバース内では、現実世界と同じように土地や建物を売買したり、商品を販売したり、イベントを開催したりといった活動が行われています。まるで現実世界を投影したような経済圏が、電脳空間上に構築されているのです。そして、企業もこの新たな舞台を活用し、製品の開発や顧客向けの手伝い向上、さらには今までにない事業の創造に力を入れています。例えば、仮想空間上に仮想店舗を構え、商品を展示・販売するといった新たな販売手法も生まれています。顧客は自宅にいながら、仮想店舗を訪れ、商品を手に取るように見て回ることができます。このような革新的な取り組みは、顧客体験の向上に大きく貢献しています。

電脳空間における経済活動は、現実世界の経済にも大きな影響を与える可能性を秘めています。例えば、仮想空間での経済活動が活発化することで、現実世界の雇用創出や経済成長につながる可能性があります。また、電脳空間で開発された技術やサービスが、現実世界の様々な分野に革新をもたらすことも期待されます。今後も電脳空間の経済活動はますます発展し、私たちの生活をより豊かに、便利なものに変えていくことでしょう。

| 電脳空間における経済活動 | 具体例 | 現実世界への影響 |

|---|---|---|

| 仮想通貨・デジタル資産取引 | 国境を越えた迅速な取引、新たな投資機会 | 雇用創出、経済成長 技術革新、サービス向上 |

| オンラインショッピング | 誰もが気軽に利用できる購買活動 | |

| インターネットを通じた資金調達 | 広く資金を募る新たな手段 | |

| メタバース上の経済活動 | 土地・建物の売買、商品販売、イベント開催 | |

| 企業の新たな取り組み | 仮想店舗での商品展示・販売、顧客体験向上 |

教育と学習

電脳空間は、教育と学習のあり方を大きく変える可能性を秘めています。今までの学校のように、時間や場所の制約にとらわれることなく、誰でも、いつでも、どこでも学ぶことができる環境が整いつつあります。インターネットを通じて利用できる学習サイトや、まるで教室にいるかのような体験ができる仮想教室は、その代表的な例です。このような学びの場は、学ぶ機会が限られている人や、自分のペースでじっくり学びたい人にとって、大きな助けとなるでしょう。

さらに、仮想現実や拡張現実といった最新技術は、よりリアルで、まるで自分が参加しているかのような体験型の学習を可能にします。例えば、歴史の教科書でしか読んだことのなかった出来事を、電脳空間の中で実際に目の当たりにすることで、その時代の雰囲気や人々の感情をより深く理解することができます。また、人体の内部構造を立体的な模型で観察することで、複雑な仕組みを視覚的に捉え、より効果的に学ぶことができます。このような体験型の学習は、知識を詰め込むだけでなく、学ぶことの楽しさや面白さを実感させてくれるでしょう。

電脳空間を活かした教育は、一人ひとりの理解度や進捗状況に合わせた学習支援も実現します。それぞれの得意不得意に合わせて、最適な教材や学習方法を提供することで、より効率的に学習を進めることができます。苦手な部分を重点的に復習したり、得意な部分をさらに深掘りしたりすることで、学習効果を高めることができます。また、先生は電脳空間を通じて、生徒一人ひとりの学習状況を把握し、きめ細やかな指導を行うことができます。

電脳空間での学習は、学び方を大きく変え、学ぶ楽しさを再発見する機会となるでしょう。今まで学ぶことが苦手だった人も、自分に合った方法で学ぶことで、学ぶことの喜びを見出すことができるかもしれません。電脳空間は、誰もが学び続け、成長し続けることができる、新しい学びの場となる可能性を秘めています。

| 電脳空間が教育にもたらす変化 | 具体的な例 | メリット |

|---|---|---|

| 時間と場所の制約からの解放 | 学習サイト、仮想教室 | 誰でも、いつでも、どこでも学べる 機会が限られている人や、自分のペースで学びたい人に役立つ |

| リアルで体験型の学習 | 仮想現実(VR)や拡張現実(AR)を使った歴史体験、人体の内部構造の観察 | より深い理解、学習の楽しさを実感 |

| 個別最適化された学習支援 | 理解度や進捗状況に合わせた教材、学習方法の提供 | 効率的な学習、得意不得意に合わせた学習、先生によるきめ細やかな指導 |

| 学び方の変化と学習意欲の向上 | – | 自分に合った方法で学習、学ぶ喜びの発見 |

課題と展望

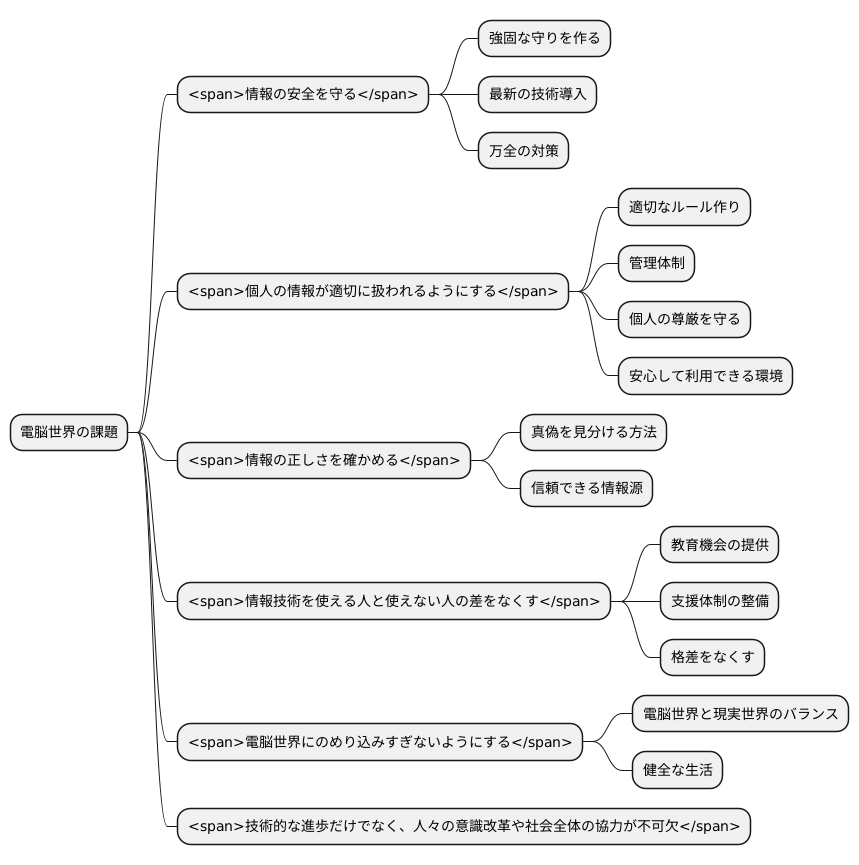

近年の情報通信技術の著しい発展により、人々の生活は大きく変わりました。今や、誰もが繋がり、情報を共有し、新たな価値を創造できる、大きな可能性を秘めた電脳世界が広がっています。しかし、この素晴らしい世界を実現するためには、いくつかの重要な課題を乗り越える必要があるのです。

まず、情報の安全を守ることが大切です。電脳世界では、様々な情報が行き交っています。個人情報や企業秘密など、大切な情報を守るためには、強固な守りを作る必要があります。悪意ある者から情報が盗まれたり、壊されたりするのを防ぐため、常に最新の技術を取り入れ、万全の対策を講じる必要があります。

次に、個人の情報が適切に扱われるようにすることも重要です。電脳世界では、個人の様々な情報が記録されています。これらの情報が悪用されたり、不当に扱われたりすることがないように、適切なルール作りと管理体制が必要です。個人の尊厳を守り、安心して電脳世界を利用できる環境を作る必要があります。

さらに、情報の正しさを確かめる仕組みも必要です。電脳世界には、正しい情報だけでなく、間違った情報や意図的に操作された情報も存在します。人々が正しい情報に基づいて判断し、行動するためには、情報の真偽を見分ける方法を確立し、信頼できる情報源を確保することが重要です。

また、情報技術を使える人と使えない人の差をなくすことも大きな課題です。情報技術を使いこなせる人とそうでない人の間には、大きな差が生まれています。誰もが等しく情報技術の恩恵を受けられるように、教育機会の提供や支援体制の整備が必要です。すべての人が情報社会に参加し、共に発展していくために、格差をなくしていく必要があります。

そして、電脳世界にのめり込みすぎないようにすることも大切です。電脳世界は便利で魅力的ですが、現実世界での生活を疎かにしてはいけません。電脳世界と現実世界のバランスを保ち、健全な生活を送ることが重要です。

これらの課題を解決するためには、技術的な進歩だけでなく、人々の意識改革や社会全体の協力が不可欠です。より良い未来を築くために、電脳世界との適切な付き合い方について、共に考え、行動していく必要があるでしょう。

まとめ

インターネットを通して繋がる仮想の世界は、私たちの暮らしを大きく変える力を持っており、たくさんの可能性を秘めた未知の領域です。まるで現実世界のように活動できるこの空間は、人々の交流や商取引、学びの場、娯楽など、あらゆる分野で画期的な変化をもたらすと期待されています。例えば、遠く離れた人とも気軽に話したり、仮想の店で買い物をしたり、家にいながら世界中の授業を受けたり、想像もできなかったような新しい体験ができるようになるでしょう。

しかし、この革新的な技術には、いくつかの課題も伴います。例えば、個人情報の保護や不正アクセスへの対策、情報の信頼性や真偽の確認、利用者の責任や倫理観の醸成など、解決すべき問題が山積しています。特に、現実世界との区別がつかなくなり、仮想世界にのめり込みすぎることや、情報操作による社会の混乱、新たな犯罪の発生などが懸念されています。これらの課題に適切に対処しなければ、大きな社会問題に発展する可能性も否定できません。

私たちは、これらの課題を一つひとつ乗り越え、仮想世界の恩恵を最大限に活かしていく必要があります。技術の進歩を促すだけでなく、倫理的な側面や社会への影響も十分に考え、現実世界と仮想世界がバランスよく調和した未来を築いていくことが大切です。そのためには、国や企業だけでなく、私たち一人ひとりが責任ある行動を心がけ、適切なルール作りや管理に積極的に参加していくことが求められます。仮想世界の未来は、私たち全員の手にかかっていると言えるでしょう。賢く利用し、適切に管理することで、より良い未来を創造していきましょう。

| 仮想世界の可能性 | 仮想世界の課題 | 私たちへの期待 |

|---|---|---|

|

|

|