常時接続:変わる暮らしと社会

ITを学びたい

先生、「常時接続」ってどういう意味ですか?

IT専門家

簡単に言うと、インターネットにいつも繋がってられる状態のことだよ。パソコンやスマホをインターネットからいちいち切断しなくてもいいってことだね。

ITを学びたい

なるほど。昔はインターネットに繋ぐたびに電話代がかかって大変だったって聞きましたけど、今は違うんですか?

IT専門家

そうだよ。今は定額制で使い放題のインターネット回線が普及したから、繋ぎっぱなしでも料金が変わらないんだ。だから、いつでもすぐにインターネットが使えるようになったんだよ。

常時接続とは。

「情報技術」に関する言葉である「常時接続」について説明します。常時接続とは、インターネットにいつも繋がっている状態、またはその接続方法のことです。日本では、ADSLや光ファイバー、ケーブルテレビなどの速くてたくさんの情報を送れる通信手段が、月々の料金が定額になる制度とともに広まりました。そして、2000年以降、一般家庭でも広く使われるようになりました。

常時接続とは

「常時接続」とは、その名前の通り、インターネットに常に繋がっている状態、またはその利用の仕方を指します。パソコンや携帯電話、板状のコンピューターなどを使い、いつでもどこでも情報が見られる環境が整っていることを意味します。以前は電話線を使ったダイヤルアップ接続が主流でした。これは、繋ぐ速度が遅く、使った分だけ料金がかかる仕組みだったため、必要な時だけ繋ぐのが普通でした。しかし、ADSLや光ファイバーといった回線技術の普及により、速くてたくさんの情報を送れる通信が、定額料金で使えるようになりました。これによって常時接続が当たり前になりました。

今では、インターネットは水道や電気、ガスと同じように、生活に欠かせないものと言えるでしょう。常に繋がっていることで、電子メールの送受信や情報の検索はもちろん、動画視聴や音楽配信、オンラインゲームなど、様々なサービスをすぐに利用できます。また、家族や友人との連絡も、手軽に行えるようになりました。

一方で、常時接続には注意すべき点もあります。セキュリティ対策を怠ると、コンピューターウイルスに感染したり、個人情報が漏洩する危険性があります。常に接続されているということは、常に攻撃にさらされている状態とも言えるため、適切な対策が必要です。また、常に情報に触れられる環境は、情報への依存を生み出す可能性も懸念されます。膨大な情報に振り回されず、正しい情報を見極める力も必要です。常時接続の利便性を享受しつつ、適切な使い方を心がけることが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | インターネットに常に繋がっている状態、またはその利用の仕方を指す。いつでもどこでも情報が見られる環境。 |

| 背景 | ADSLや光ファイバーといった回線技術の普及により、高速・大容量通信が定額料金で利用可能になった。 |

| 利点 | メール、情報検索、動画視聴、音楽配信、オンラインゲーム、家族・友人との連絡など、様々なサービスをすぐに利用できる。生活に欠かせないものになった。 |

| 注意点 | セキュリティ対策の必要性(ウイルス感染、個人情報漏洩)、情報への依存、正しい情報を見極める力の必要性。適切な使い方を心がけることが重要。 |

常時接続のメリット

常にインターネットにつながっている状態、いわゆる常時接続は、私たちの暮らしや仕事のあり方を大きく変えました。最大の利点は、必要な情報に瞬時にアクセスできることです。例えば、何か疑問に思った時、すぐに調べることができます。また、最新のニュースや話題の動画なども、待ち時間なく楽しむことができます。電子メールのやり取りも、まるで手紙のように、すぐに相手に届き、返事もすぐに受け取ることができます。

インターネットを通して、遠く離れた家族や友人といつでも手軽につながることができるのも大きな利点です。写真や動画を共有したり、メッセージを送り合ったりすることで、まるで隣にいるかのような感覚でコミュニケーションを取ることができます。趣味の仲間と交流したり、新しい友達を作ったりすることもできます。

常時接続は、仕事の面でも大きな変化をもたらしました。どこにいても仕事ができるようになったことで、通勤の必要がなくなり、時間を有効に使うことができます。また、ビデオ会議システムを使えば、遠くにいる相手とも顔を合わせて会議をすることができます。資料や情報を共有しながら仕事を進めることで、仕事の効率も大きく向上します。

会社の業務以外にも、ネット販売や広告配信など、常時接続を前提とした新しい商売も生まれています。お店を持たなくても商品を販売することができ、世界中の人々に商品を届けることができるようになりました。このような新しい商売は、私たちの生活をより便利で豊かにしてくれます。

このように、常時接続は情報収集、コミュニケーション、仕事、商売など、様々な場面で私たちの生活を支える重要な役割を果たしています。今後も、さらに進化した技術によって、より便利で快適な社会が実現していくでしょう。

| 領域 | 常時接続の利点 |

|---|---|

| 情報アクセス | 必要な情報に瞬時にアクセス可能 最新のニュースや動画を待ち時間なく楽しめる |

| コミュニケーション | 遠く離れた家族や友人と手軽につながることができる 写真や動画、メッセージの共有 |

| 仕事 | 場所に縛られない働き方 ビデオ会議による円滑なコミュニケーション 資料や情報の共有による効率向上 |

| 商売 | ネット販売や広告配信など新しいビジネスモデルの創出 世界中への販路拡大 |

| 生活全般 | 生活を支える基盤 |

常時接続の普及と歴史

今では当たり前のインターネットへの常時接続ですが、昔はそうではありませんでした。二十一世紀に入る少し前までは、電話回線を使ってインターネットに接続するのが一般的でした。この方法は「ダイヤルアップ接続」と呼ばれ、接続するたびに電話料金がかかる上に、通信速度も非常に遅く、大きなデータのやり取りは大変時間がかかりました。ピーヒョロロという接続音を覚えている人もいるかもしれません。

しかし、二〇〇〇年頃から状況は大きく変わりました。「ADSL」や「光ファイバー」といった新たな通信技術が登場し、高速で安定した通信が実現したのです。これらの技術は「ブロードバンド」と呼ばれ、従来のダイヤルアップ接続とは比べ物にならない速さで、大容量のデータもスムーズに送受信できるようになりました。しかも、定額料金で使い放題という画期的なサービスも始まり、インターネットへの常時接続が急速に広まりました。家にいながら世界中と繋がれるようになり、人々の生活は大きく変わりました。

この変化の背景には、技術の進歩だけでなく、行政の取り組みも大きく影響しています。情報化社会の実現を目指し、国を挙げて情報通信技術の普及を推進しました。様々な政策によって、ブロードバンド回線の整備が進み、料金も安価になっていきました。技術革新と政策の相乗効果によって、常時接続の環境が整い、誰もが気軽にインターネットを利用できる社会が実現したのです。

| 時代 | 接続方法 | 通信速度 | 料金 | 接続状況 |

|---|---|---|---|---|

| 2000年頃以前 | ダイヤルアップ接続(電話回線) | 低速 | 従量課金 | 都度接続 |

| 2000年頃以降 | ブロードバンド(ADSL, 光ファイバー) | 高速 | 定額制 | 常時接続 |

常時接続の課題

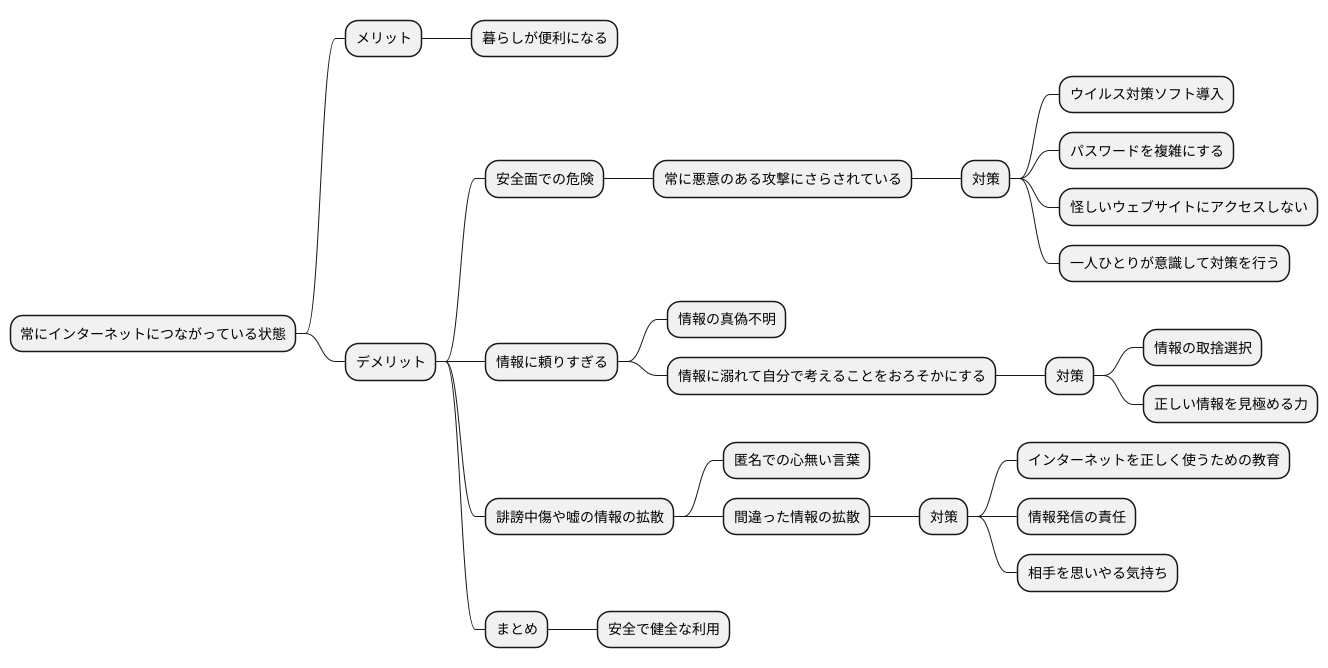

常にインターネットにつながっている状態は、私たちの暮らしを便利にしてくれる一方で、いくつかの難しい問題も抱えています。まず、安全面での危険が増えることが挙げられます。インターネットにつながりっぱなしということは、常に悪意のある攻撃にさらされているということです。コンピュータウイルスに感染したり、大切な情報が漏れてしまったりする危険を減らすためには、しっかりとした安全対策が必要です。例えば、ウイルス対策ソフトを導入したり、パスワードを複雑なものにしたり、怪しいウェブサイトにアクセスしないように気を付けたりするなど、一人ひとりが意識して対策を行うことが大切です。

また、情報があふれかえる現代社会においては、情報に頼りすぎてしまう問題も深刻です。インターネット上の情報は必ずしも正しいとは限りません。真偽不明の情報に振り回されたり、情報に溺れて自分で考えることをおろそかにしてしまう危険性があります。情報の取捨選択を行い、正しい情報を見極める力を養うことが重要です。

さらに、インターネット上での誹謗中傷や嘘の情報の拡散も大きな問題です。匿名で書き込みができる手軽さから、心無い言葉で人を傷つけたり、間違った情報を広めたりする人が後を絶ちません。このような問題を解決するためには、インターネットを正しく使うための教育が重要です。情報発信の責任や、相手を思いやる気持ちを育む必要があります。インターネットの便利さを享受しながら、安全で健全な利用を心がけることが、私たち一人ひとりに求められています。

今後の展望

今後は、第五世代移動通信システムや光ファイバーの通信速度がますます速くなり、あらゆる物がインターネットにつながる技術も広く使われるようになるでしょう。このような技術革新は、私たちの生活を大きく変える可能性を秘めています。常にインターネットにつながっている状態は、単に接続されている以上の意味を持ちます。それはあらゆる物がインターネットにつながる社会の土台となるのです。例えば、家電製品や自動車、街灯など、身の回りのあらゆる物がインターネットにつながり、情報をやり取りすることで、私たちの生活はより便利で快適になるでしょう。

例えば、冷蔵庫の中身がインターネットを通じてスーパーに伝わり、自動的に注文が行われるといったことも可能になります。また、健康状態を常に監視する機器が、体調の変化をいち早く察知し、病院と連携して適切な処置を促すことも考えられます。

しかし、このような技術革新は、同時に新たな問題を生む可能性も秘めています。例えば、膨大な個人情報がインターネット上に蓄積されることで、プライバシーの侵害や情報漏洩のリスクが高まります。また、人工知能を搭載した機器が私たちの生活に深く入り込むことで、人間の仕事が奪われたり、人間の判断が軽視されるといった懸念も出てきます。

そのため、技術開発を進めるだけでなく、倫理的な側面や社会への影響についても深く考える必要があります。どのような問題が起こりうるのか、どうすれば防げるのか、事前に議論を尽くし、対策を講じる必要があります。便利な社会の実現を目指す一方で、個人情報保護や安全確保といった基本的な権利が守られるよう、慎重に進めていくことが重要です。未来の社会をより良いものにするために、私たちは皆で知恵を出し合い、常にインターネットにつながる社会のあり方について考えていく必要があるでしょう。

| メリット | デメリット | 今後の課題 |

|---|---|---|

|

|

|