隠れた宣伝:消費者の信頼を揺るがす影

ITを学びたい

先生、「隠れた宣伝」って最近よく聞きますが、どういう意味ですか?

IT専門家

良い質問だね。「隠れた宣伝」とは、宣伝だと気づかれないように宣伝する方法のことだよ。例えば、有名人が何も言わずに特定の商品を使っていたり、口コミサイトで実は企業が書いたサクラの書き込みがあったりする場合だね。

ITを学びたい

なるほど。宣伝と気づかれないように宣伝するんですね。でも、それって問題ないんですか?

IT専門家

宣伝だと明らかにしていないので、消費者をだましていることになる場合もあるんだ。そのため、法律や倫理に反する可能性があり、問題視されているんだよ。

undercover marketingとは。

『隠れた販売促進』、『覆面販売促進』、『秘密の販売促進』といった意味を持つ『ステルスマーケティング』という情報技術用語について。

秘密の宣伝とは

隠れた宣伝、いわゆる秘密の販売戦略とは、買い手に宣伝と気づかれないように、巧みに仕組まれた宣伝方法のことです。宣伝だと分からないように商品やサービスを褒めることで、買い手の警戒心を和らげ、人から聞いた話のような信頼感を作り出します。一見すると、普通の情報発信のように見えるため、買い手は宣伝だと気づかずに情報を受け入れてしまうことが多くなります。

例えば、人気の動画投稿サイトで、よく知っている人が商品を紹介しているのを見たとします。その人は、商品の使い心地や良さを熱心に語り、いかにも気に入っている様子です。しかし、実はその人は、商品を作る会社からお金をもらって紹介しているかもしれません。これが秘密の販売戦略の一例です。動画を見る人は、友達が商品を勧めているように感じ、宣伝だと気づかずに商品に興味を持つかもしれません。

また、街角で通行人にインタビューを行い、ある特定の飲食店がいかに美味しいかを語らせる映像を流すのも、秘密の販売戦略と言えるでしょう。通行人は一般の人に見えるため、その言葉には信ぴょう性があるように思えます。しかし、実際には仕組まれたものである可能性があります。

このように、秘密の販売戦略は、買い手の購買意欲を高める効果的な方法として使われることもあります。しかし、買い手は自分が宣伝を受けていることに気づいていないため、情報操作されているとも言えます。本当に良い商品であれば、隠さずに宣伝しても売れるはずです。秘密の販売戦略は、買い手の信頼を裏切る行為であり、倫理的な問題をはらんでいることは否定できません。そのため、秘密の販売戦略を行う際には、買い手に宣伝であることを明確に示す必要があるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 隠れた宣伝(秘密の販売戦略)とは | 買い手に宣伝と気づかれないように、巧みに仕組まれた宣伝方法。商品やサービスを褒めることで、買い手の警戒心を和らげ、人から聞いた話のような信頼感を作り出す。 |

| 例1 | 動画投稿サイトで、知人が商品を紹介。実際は、商品を作る会社からお金をもらっているステルスマーケティング。 |

| 例2 | 街頭インタビューで、特定の飲食店を褒める映像。実際は仕組まれている可能性あり。 |

| 効果 | 購買意欲を高める効果的な方法。 |

| 問題点 | 買い手は情報操作されている可能性があり、倫理的な問題をはらんでいる。 |

| 対策 | 買い手に宣伝であることを明確に示す必要がある。 |

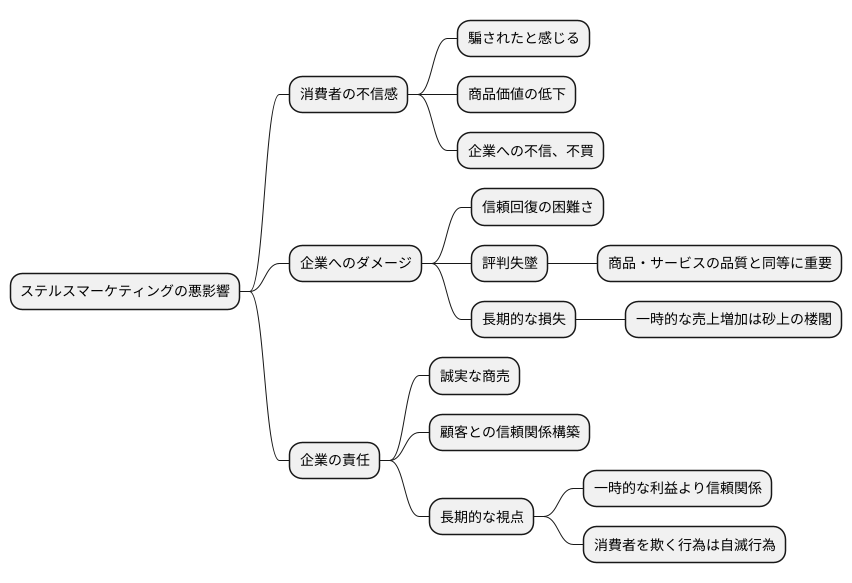

消費者の反応

宣伝だと分からずに商品やサービスを買った人たちは、後から宣伝だったと分かると、騙されたように感じ、気分を害するかもしれません。 買ったときは良いと思った商品やサービスでも、宣伝だと分かると、急に価値が下がったように感じてしまう人もいるでしょう。このような経験は、企業に対する不信感につながり、その企業の商品やサービスを二度と買わないと決めてしまうかもしれません。

企業にとっては、このような消費者の不信感は大きな痛手です。一度失った信頼を取り戻すのは大変な労力がかかります。時間をかけて信頼関係を築き上げてきたとしても、一度のステルスマーケティングで全てが水の泡になってしまう可能性もあるのです。企業の評判は、商品やサービスの品質と同じくらい大切です。評判が悪くなれば、どんなに良い商品やサービスを作っても、消費者は見向きもしなくなるでしょう。

ステルスマーケティングは、確かに一時的には売上を伸ばせるかもしれません。しかし、それは砂上の楼閣のようなものです。消費者の信頼を失うことで、長い目で見れば大きな損失につながる可能性が高いでしょう。目先の利益にとらわれず、誠実な商売をすることが、企業の永続的な発展につながるのです。地道な努力で顧客の信頼を勝ち取り、良好な関係を築き上げていくことが、最終的には企業の成長を支える確かな基盤となるでしょう。

消費者を欺くような行為は、結局は自分たちの首を絞めることになるということを、企業はしっかりと認識する必要があります。一時的な利益よりも、顧客との信頼関係を大切にすることが、企業の将来にとってどれほど重要かを改めて考える必要があるでしょう。

宣伝と告知の違い

『宣伝』と『告知』は、どちらも広く知らせを広めるものですが、その意味合いには違いがあります。両者の違いを理解することは、情報の受け手として、また送り手として、とても大切です。最も大きな違いは、伝えたい内容に対する姿勢です。

『宣伝』は、商品やサービスの良さを強調し、購買意欲を高めることを目的としています。そのため、良い面を強調したり、魅力的に表現したりする工夫が凝らされます。美味しい料理の写真に食欲をそそられるように、宣伝は私たちの心を動かし、商品を手に取ってみたくなるように仕向けます。まるで舞台役者が観客を物語の世界に引き込むように、宣伝は商品の魅力を最大限に伝えます。

一方、『告知』は、事実を伝えることに重きを置くものです。例えば、新しい店の開店日や、イベントの開催日時などを知らせます。告知は、客観的な情報を伝えることを目的としているため、感情に訴えかけるような表現は控えめです。まるで駅員さんが正確な時刻表を伝えるように、告知は必要な情報を簡潔に伝えます。

近年問題となっている『ステルスマーケティング(隠れた販売活動)』は、宣伝であることを隠して告知のように見せかける手法です。一見すると普通の人の口コミのように見えるため、宣伝だと気づかずに情報を受け取ってしまう人が多くいます。宣伝と告知の境界線を曖昧にすることで、消費者は情報を客観的に判断する機会を奪われ、意図しない購買行動に繋がってしまう可能性があります。これは、情報の受け手に対する誠実さを欠いた行為と言えます。

情報の送り手は、宣伝を行う際は、それが宣伝であることを明確にする必要があります。また、情報の受け手も、情報の出どころや意図を常に意識することが大切です。情報の透明性を保つことで、健全な情報伝達を実現できるでしょう。

| 項目 | 宣伝 | 告知 |

|---|---|---|

| 目的 | 商品やサービスの良さを強調し、購買意欲を高める | 事実を伝える |

| 内容 | 良い面を強調、魅力的に表現 | 客観的な情報 |

| 表現 | 感情に訴えかける | 簡潔で事実重視 |

| 例 | 食欲をそそる料理写真、舞台役者の演技 | 駅員の時刻表案内 |

倫理的な問題点

宣伝であることを隠して商品やサービスの情報を拡散するステルスマーケティングは、見ている人がそれを広告だと気づかないまま情報を鵜呑みにしてしまう可能性があるため、倫理的に大きな問題です。

人は、何かを買う時、それが宣伝だとわかっていれば、そこに書かれている内容を客観的に見て本当に必要なものなのか、良いものなのかをじっくり考え、買うか買わないかを自分の意思で決めることができます。しかし、宣伝だと知らなければ、それが本当に良いものなのかどうかを深く考えずに、勧められるがままに買ってしまいがちです。

例えば、人気の動画投稿者が特定の商品をさりげなく動画の中で使い、あたかも自分が気に入って使っているかのように見せることで、視聴者はその投稿者が本当にその商品を愛用していると思い込み、自分も買ってみようという気持ちになるかもしれません。しかし、実際にはその動画は企業から依頼を受けて作られた宣伝であり、投稿者は商品を褒める代わりに報酬を受け取っている可能性があります。視聴者はその事実を知らないまま商品を購入してしまうのです。

このようなステルスマーケティングは、見る人の判断能力を奪い、自主的な選択を妨げることになります。また、宣伝だと明記されていないため、情報の真偽を確かめる術もなく、誤った情報に踊らされてしまう危険性も高まります。

公正な市場を維持し、見る人の意思決定を尊重するためには、ステルスマーケティングのような欺瞞的な手法を用いるべきではありません。企業は、見ている人を騙すのではなく、正確で正直な情報を提供することで信頼関係を築き、商品やサービスの真価が消費者に伝わるように努めるべきです。

| ステルスマーケティングの問題点 | 通常の広告 |

|---|---|

| 宣伝と気づかれないまま情報を鵜呑みにしてしまう | 宣伝だとわかるため、客観的に判断し、購入を決定できる |

| 情報の真偽を確かめる術がなく、誤った情報に踊らされる危険性 | 情報の真偽を確かめることができる |

| 見る人の判断能力を奪い、自主的な選択を妨げる | 見る人の判断能力を奪わず、自主的な選択を尊重する |

| 公正な市場を維持できない | 公正な市場を維持できる |

| 企業と消費者間の信頼関係を築きにくい | 正確で正直な情報を提供することで信頼関係を築ける |

今後の展望

広く情報網や人と人とのつながりを利用した連絡手段が広まったことで、隠れた販売活動はより分かりにくく、見つけるのが難しくなっています。例えば、影響力のある人物による情報発信のように、一見普通の情報共有に見える宣伝方法も増えています。このような状況において、情報を受け取る側は、情報の本質を見抜く力を養う必要があります。同時に、情報を発信する企業側は、誰にでも分かる正直な情報発信を心掛ける必要があります。

今後、隠れた販売活動に対する規制がより厳しくなることも考えられます。健全な市場を維持するためには、企業と消費者だけでなく、行政も一緒になって問題解決に取り組む必要があるでしょう。情報の信頼性を保つことは、社会全体にとってプラスになる重要な課題です。

巧妙化する隠れた販売活動を見抜くためには、情報の出所や発信者の意図などを注意深く確認する習慣を身に付けることが大切です。発信者が特定の商品やサービスを過度に褒めていたり、他の選択肢を提示していなかったりする場合は、隠れた販売活動である可能性を疑う必要があります。また、複数の情報源を比較検討し、多角的な視点から情報に触れることも重要です。

企業側は、広告であることを明確に表示するなど、透明性の高い情報発信を徹底する必要があります。消費者が安心して情報を受け取れる環境を作ることで、企業と消費者間の信頼関係を構築し、健全な市場の発展に貢献することができます。

行政は、隠れた販売活動に関する明確な基準を設け、違反行為に対しては適切な措置を講じる必要があります。また、消費者に対する啓発活動を通じて、情報リテラシーの向上を支援することも重要です。企業、消費者、行政が三位一体となって取り組むことで、より安全で信頼できる情報環境を実現できるでしょう。

| 立場 | 課題 | 対策 |

|---|---|---|

| 情報を受け取る側(消費者) | 情報の本質を見抜く力の不足 | 情報の出所や発信者の意図などを注意深く確認する 複数の情報源を比較検討し、多角的な視点を持つ |

| 情報を発信する側(企業) | 隠れた販売活動の増加 | 正直で透明性の高い情報発信 広告表示の明確化 |

| 行政 | 隠れた販売活動への対策 | 明確な基準と適切な措置 消費者への啓発活動と情報リテラシー向上支援 |

まとめ

隠れた販売活動は、買い手の信頼を大きく損なう危険性があります。あたかも一般の利用者が自発的に商品やサービスを評価しているように見せかけることで、買い手は広告だと気づかずに情報を受け取ってしまうため、騙されたと感じる人もいるでしょう。このような行為が蔓延すると、企業全体への不信感につながり、市場全体の健全な発展を阻害する可能性があります。

企業は目先の利益にとらわれず、長期的な視点で信頼関係を築くことが大切です。売上を伸ばすために隠れた販売活動を行うのではなく、誠実な情報公開を通じて、顧客との信頼関係を構築していくべきです。これは企業の持続的な成長にとって、非常に重要な要素となります。情報操作によって一時的に売上は伸びるかもしれませんが、発覚した際の信用失墜は計り知れません。一度失った信頼を取り戻すことは容易ではないため、企業は常に倫理的な行動を心掛ける必要があります。

買い手側も情報を見極める目を養うことが重要です。インターネットや口コミサイトの情報は玉石混交であることを認識し、発信者が誰なのか、どのような意図で情報を発信しているのかを注意深く確認する必要があります。公式な情報源や信頼できる専門家の意見を参考にするなど、情報源を多角的に検討することで、隠れた販売活動を見抜く力を養うことができます。

健全な市場を維持するためには、企業と買い手が協力して透明性を高める必要があります。企業は情報を隠すことなく、オープンに発信していくべきです。買い手は疑問点があれば質問し、積極的に情報収集を行うことで、企業の姿勢を監視する役割を果たすことができます。互いに協力し、信頼に基づいた関係性を築くことで、公正で透明性の高い市場を実現できるでしょう。情報の信頼性を確保することは、持続可能な社会を築く上で欠かせない要素です。

| 立場 | 課題 | 対策 |

|---|---|---|

| 企業 | 隠れた販売活動による顧客の信頼喪失、市場の健全な発展の阻害 | 誠実な情報公開、顧客との信頼関係構築、倫理的な行動 |

| 買い手 | 情報を見極める目の不足、隠れた販売活動を見抜けない | 情報源の多角的検討、発信者の意図の確認、公式情報や専門家の意見の活用 |

| 企業と買い手 | 市場の透明性の欠如 | 企業は情報開示、買い手は積極的な情報収集と質問、信頼に基づいた関係性構築 |