無線タグ:小さなチップ、大きな可能性

ITを学びたい

先生、「無線タグ」ってよく聞くんですけど、一体どんなものなんですか?

IT専門家

良い質問だね。無線タグは、電波を使ってデータを読み書きできる小さな電子札のようなものだよ。商品に貼り付けて、在庫管理に使ったり、図書館で本の貸し出し管理に使ったりしているのを知っているかな?

ITを学びたい

商品についている小さなシールのようなものですか?でも、電池はどうしているんですか?

IT専門家

そうそう、シールのようなものもあるね。電池は必要ないものもあるんだよ。読み取り機から電波を受け取って、そのエネルギーで情報を送り返す仕組みになっているんだ。すごいよね。

無線タグとは。

『無線で情報をやり取りする札』(いわゆるIC札。詳しくはIC札の項目を見てください)について

はじめに

最近は、身の回りの多くの物に、小さな電子部品がついているのを見かける機会が増えました。これらは、商品の管理や情報の集め取りを円滑にするための「無線札」である場合が多いです。無線札とは、情報の記録や処理を行う小さな電子部品と、電波を送受信する部品が一緒になった小さな部品です。電波を使って情報のやり取りを行います。まるで物につける電子上の名札のように、一つ一つの物を区別できるようにしてくれる技術です。

この技術は、私たちの暮らしを大きく変える力を持っています。例えば、お店では商品に無線札をつけることで、在庫の管理が簡単になります。レジでの会計も、商品を一つ一つ読み取らなくても、まとめて読み取ることができるので、時間が短縮されます。また、工場では、製品の製造過程を無線札で追跡することで、品質管理が向上します。

無線札には、電池で動くものと、電池を使わないものがあります。電池で動くものは、より遠くまで電波を送ることができるので、広い範囲で使えます。一方、電池を使わないものは、電波を送るための電力を読み取り機から受け取るので、電池交換の必要がありません。それぞれに利点があるので、用途に合わせて使い分けることが大切です。

無線札は、私たちの生活をより便利にするだけでなく、社会全体の効率化にも貢献する技術です。今後、ますます様々な分野での活用が期待されています。本稿では、無線札の基本的な仕組みから、活用事例、そしてこれからの展望まで、分かりやすく説明していきます。無線札がどのように私たちの生活を変えていくのか、一緒に考えていきましょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 無線札の定義 | 情報の記録や処理を行う小さな電子部品と、電波を送受信する部品が一緒になった小さな部品。電波を使って情報のやり取りを行い、物につける電子上の名札のように、一つ一つの物を区別できるようにする技術。 |

| 無線札のメリット | 在庫管理の簡素化、レジ会計の迅速化、製品製造過程の追跡による品質管理向上など、暮らしや社会全体の効率化に貢献。 |

| 無線札の種類 |

|

| 無線札の将来性 | 様々な分野での活用が期待される。 |

仕組み

無線タグは、物を識別するための小さな電子札のようなものです。仕組みは比較的単純で、読み取り機とのやり取りによって成り立っています。読み取り機からは常に電波が発信されており、この電波こそが、無線タグの動力源となっています。

無線タグには、アンテナとICチップが組み込まれています。読み取り機から発信された電波は、まず無線タグのアンテナ部分で受信されます。この受信した電波をエネルギーに変換することで、ICチップが起動します。ICチップには、その無線タグ固有の情報が記録されており、起動すると同時に、この情報を電波に乗せて読み取り機に送り返します。この情報には、商品の種類や製造番号など、あらかじめ登録された様々なデータが含まれています。読み取り機はこの情報を受け取ると、データベースと照合し、商品の詳細情報や所在などを特定します。

無線タグには、大きく分けて二つの種類があります。一つは、電池を持たないタイプです。このタイプの無線タグは、読み取り機からの電波をエネルギー源とするため、電池交換の手間が省け、小型化・軽量化が可能です。ただし、読み取り機から電波が届く範囲でしか動作しないという制約があります。もう一つは、電池を内蔵したタイプです。こちらは、電池から電力を供給されるため、読み取り機から離れた場所でも自ら電波を発信し、情報伝達を行うことが可能です。より広範囲での利用が可能となりますが、電池の寿命が限られているため、定期的な交換が必要となります。

このように、無線タグにはそれぞれに特徴があり、利用場面に合わせて最適なタイプを選ぶ必要があります。シンプルな仕組みでありながら、様々な分野で活用が進んでおり、私たちの生活をより便利で豊かにする技術として期待されています。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 仕組み | 読み取り機から電波を受信し、タグ内のICチップが起動、固有情報を電波で送り返す |

| 構成 | アンテナ、ICチップ |

| 種類 | 電池なし、電池あり |

| 電池なしタイプ | 読み取り機の電波を動力源とするため、電池交換不要、小型軽量。ただし、読み取り機の電波が届く範囲でしか動作しない。 |

| 電池ありタイプ | 電池から電力を供給するため、広範囲で動作可能。ただし、電池交換が必要。 |

活用事例

無線識別子は、様々な場所で既に活用されています。

小売店では、商品の在庫数を把握したり、会計をスムーズに行うために使われています。例えば、店内の商品に無線識別子を取り付ければ、在庫数がリアルタイムで分かり、品切れを防ぐことができます。また、会計時には、かごに入れた商品をまとめて読み取ることができるので、レジでの待ち時間を短縮できます。

倉庫では、商品の出し入れや在庫確認の作業を自動化するために使われています。無線識別子を使うことで、どの商品がどこに保管されているかを簡単に把握でき、作業の効率化につながります。棚卸作業も自動で行えるため、人手不足の解消にも役立ちます。

図書館では、本の貸し出しや返却を自動で行うシステムに利用されています。利用者は、自分で本を機械にかざすだけで貸し出しや返却の手続きが完了するため、待ち時間が少なくなり便利です。また、図書館員は、本の管理作業を効率的に行うことができます。

病院では、医療器具や薬の管理、そして患者さんの識別などにも使われています。医療器具や薬に無線識別子を取り付けることで、使用状況や保管場所を正確に把握できます。また、患者さんに無線識別子を持たせることで、個人を識別し、治療や投薬の際に間違いを防ぐことができます。

製造業では、製造過程の管理や製品の追跡に活用されています。製品に無線識別子を取り付けることで、どの工程まで進んでいるか、どの製品がどこに運ばれたかを追跡できます。これにより、製造過程の効率化や品質管理の向上につながります。

このように、無線識別子は様々な場面で作業効率を高めたり、費用を削減したりすることに役立っています。また、最近では、偽物の防止や安全対策にも使われるなど、活躍の場はますます広がっています。

| 場所 | 用途 | メリット |

|---|---|---|

| 小売店 | 在庫管理、会計 | リアルタイムな在庫把握、品切れ防止、会計の待ち時間短縮 |

| 倉庫 | 商品の出し入れ、在庫確認の自動化 | 商品位置の把握、作業効率化、人手不足解消 |

| 図書館 | 本の貸し出し・返却の自動化 | 待ち時間短縮、本の管理効率化 |

| 病院 | 医療器具・薬の管理、患者識別 | 使用状況・保管場所の把握、治療・投薬ミス防止 |

| 製造業 | 製造過程管理、製品追跡 | 製造効率化、品質管理向上 |

利点

無線識別子は、様々な場面で役立つ技術であり、多くの利点を持っています。まず業務の効率化という点で大きな効果が期待できます。これまで人の手で行っていた作業を自動化することで、作業にかかる時間を大幅に縮めることが可能になります。例えば、倉庫での在庫確認作業を想像してみてください。従来は担当者が一つ一つ商品を確認していましたが、無線識別子を導入すれば、読み取り機をかざすだけで瞬時に在庫状況を把握できます。この自動化によって、従業員はより重要な業務に時間を割くことができるようになります。

次に、費用の削減という点も無視できません。人件費はもちろんのこと、在庫管理にかかる費用も抑えることができます。無線識別子によって在庫の状況を正確に把握できるため、過剰な在庫を抱えるリスクを減らし、保管費用を抑えることが可能です。また、紛失や盗難による損失も減らすことができます。

三つ目の利点は、情報の正確性向上です。人が行う作業にはどうしてもミスがつきものです。しかし、無線識別子を用いれば、機械が情報を処理するため、人為的なミスを大幅に減らすことができます。正確なデータを取得できるため、経営判断の質を高めることにも繋がります。

四つ目の利点として、情報をすぐに把握できるという点が挙げられます。商品の場所や状態をリアルタイムで把握できるため、顧客からの問い合わせにも迅速に対応できます。例えば、小売店であれば、顧客が探している商品がどこにあるかをすぐに確認し、案内することができます。また、物流においても、荷物の現在地を常に把握することで、配送状況を正確に顧客に伝えることができます。

最後に、安全性の向上という効果も期待できます。偽造品や不正アクセスを防ぐことで、企業のブランドイメージを守り、顧客の信頼を維持することに繋がります。無線識別子に記録された情報は改ざんが難しいため、商品の真正性を保証することができます。これらの利点から、無線識別子は様々な業種で活用が進んでおり、企業にとって非常に有用な道具と言えるでしょう。

| 利点 | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 業務の効率化 | これまで人の手で行っていた作業を自動化し、作業時間を短縮。 | 倉庫での在庫確認作業の自動化 |

| 費用の削減 | 人件費、在庫管理費用、紛失・盗難による損失を削減。 | 過剰在庫の削減、保管費用の削減 |

| 情報の正確性向上 | 機械による情報処理で人為的ミスを削減し、正確なデータを取得。 | 経営判断の質の向上 |

| 情報をすぐに把握できる | 商品の場所や状態をリアルタイムで把握。 | 顧客からの問い合わせへの迅速な対応、配送状況の正確な伝達 |

| 安全性の向上 | 偽造品や不正アクセス防止、商品の真正性保証。 | ブランドイメージ保護、顧客の信頼維持 |

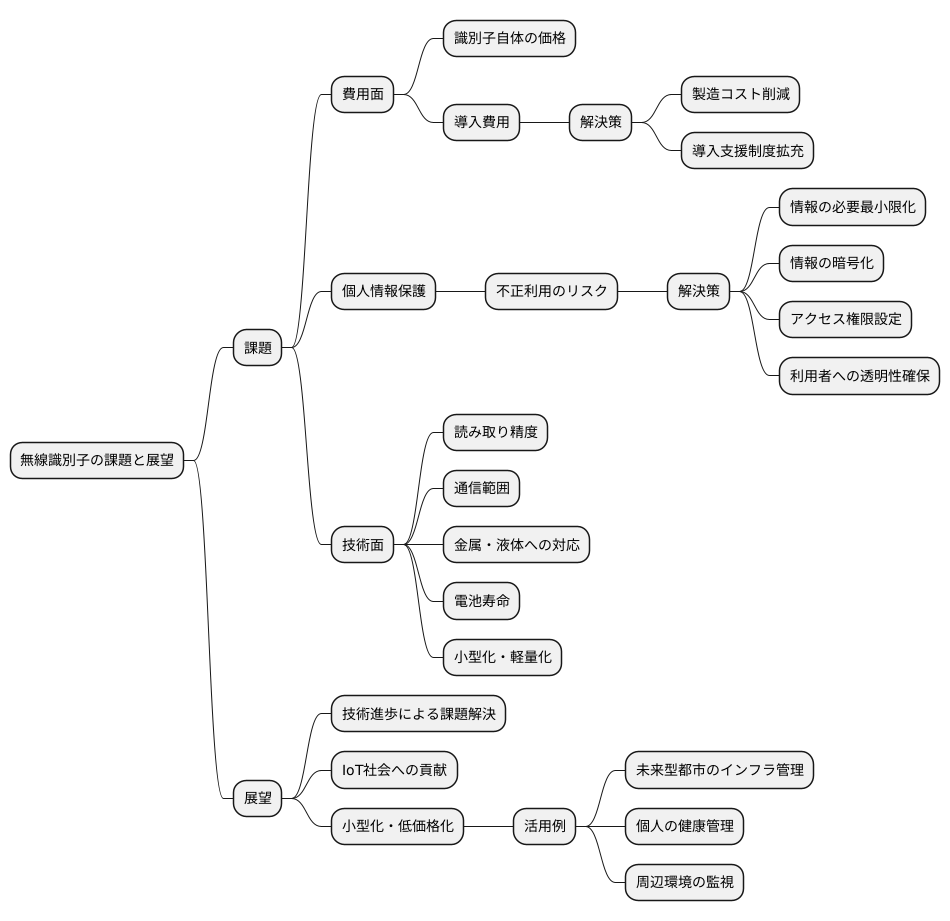

課題と展望

無線識別子は多くの利点を持つ反面、いくつかの難題も抱えています。まず、費用面での課題です。識別子自体の値段や導入にかかる費用が比較的高いため、導入に二の足を踏む企業も少なくありません。特に、大量の物品を管理する場合には、識別子の費用が大きな負担となる可能性があります。この費用面での課題を解決するために、識別子の製造コスト削減や、導入支援制度の拡充などが期待されます。

次に、個人情報の保護に関する課題です。個人情報が記録された識別子が不正に利用される可能性があるため、厳格な管理体制が必要です。識別子に記録する情報の範囲を必要最小限にする、情報の暗号化を行う、アクセス権限を適切に設定するなど、セキュリティ対策を徹底することが重要です。また、利用者に対する透明性の確保も必要不可欠です。どのような情報が、どのように収集・利用されるのかを明確に示すことで、利用者の不安を払拭する必要があります。

三つ目の課題は技術面です。読み取り機の精度や通信可能な範囲など、改善すべき点が残されています。例えば、金属製の物体や液体に囲まれた環境では、識別子の読み取りが難しい場合があります。このような状況でも安定して読み取れる技術の開発が求められています。また、識別子の電池寿命の向上や、より小型化、軽量化なども重要な課題です。

しかし、これらの課題は、技術の進歩や普及に伴い、徐々に解決に向かうと考えられます。今後、無線識別子は、あらゆるものがインターネットにつながる技術の発展と共に、ますます私たちの生活に入り込んでくることでしょう。より小型化、低価格化が実現すれば、様々な分野での活用が期待されます。例えば、未来型の都市構想におけるインフラ管理や、個人の健康状態の管理、さらには周辺環境の監視など、無線識別子の可能性は無限に広がっています。これらの技術革新が、より便利で安全な社会の実現に貢献していくことが期待されます。

まとめ

ひっそりと私たちの生活に入り込んでいる小さな札、無線タグ。一見目立たない存在ですが、実は私たちの暮らしを大きく変える力を持っています。この小さな部品は、電波を使って情報をやり取りすることで、様々な場面で活躍しています。

たとえば、お店では商品の管理に役立っています。ひとつひとつの商品に無線タグを付けておくことで、在庫の確認が一瞬で終わります。これまでは、人が目で見て数えたり、バーコードを読み取ったりと手間がかかっていましたが、無線タグのおかげで作業が大幅に楽になり、時間も短縮できます。その結果、人件費を抑え、商品の価格を安くできる可能性も生まれます。

また、無線タグは、大切なものを見つけるのにも役立ちます。鍵や財布など、よく失くものに無線タグを付けておけば、スマートフォンで簡単に場所を探すことができます。探し物に時間を取られることもなくなり、日々の暮らしがよりスムーズになります。

さらに、無線タグは、安全を守る役割も担っています。建物への出入管理に無線タグを使うことで、許可のない人の侵入を防ぐことができます。また、食品や医薬品などに無線タグを付ければ、製造から消費までの流れを記録し、品質管理を徹底することができます。偽造品の流通を防ぎ、安全な商品を消費者に届けることができるのです。

無線タグは、まだまだ発展途上の技術です。これからもっと小型化、低価格化が進み、使い道もさらに広がっていくでしょう。私たちの生活は、無線タグによってますます便利で安全なものになっていくはずです。無線タグは、未来を拓く、小さな巨人と言えるでしょう。

| 活用場面 | メリット |

|---|---|

| お店の商品管理 | 在庫確認の迅速化、人件費削減、商品価格の低価格化 |

| 紛失防止 | 鍵や財布などの探し物発見の効率化 |

| セキュリティ | 建物への出入管理、食品・医薬品の品質管理、偽造品防止 |