いつでもどこでもコンピューター:ユビキタスコンピューティング

ITを学びたい

「ユビキタス・コンピューティング」って、何だか難しそうですね。簡単に言うとどういう意味ですか?

IT専門家

そうですね。「ユビキタス・コンピューティング」は、コンピューターがあらゆる場所にあって、意識しなくても使える状態のことです。例えば、最近の冷蔵庫はインターネットにつながって、食品の管理をしたり、レシピを提案してくれたりしますよね? これも「ユビキタス・コンピューティング」の一種と言えるでしょう。

ITを学びたい

なるほど。冷蔵庫以外にも、どんなものがありますか?

IT専門家

そうですねえ。例えば、スマホで電車の乗り換え情報を調べたり、ICカードで電車に乗ったり、自動販売機でジュースを買ったりなども「ユビキタス・コンピューティング」の一環です。普段の生活の中で、コンピューターが意識せずに使えるようになってきていることを指している言葉なんですよ。

ubiquitous computingとは。

『いつでもどこでもコンピューター』とは、コンピューターがあらゆる場所にあって、いつでも使える状態でありながら、私たちがコンピューターの存在を意識することなく、その機能を使える環境のことです。似た言葉に『いつでもどこでも繋がる仕組み』がありますが、こちらはどちらかというと機器同士の繋がりを指すのに対し、『いつでもどこでもコンピューター』は人と機械がどのように繋がるのかという点に着目した言葉です。

コンピューターの存在を意識しない未来

あらゆる機器に計算機が組み込まれ、それらがネットワークで繋がることで、計算機の存在を意識することなく、必要な時に必要な情報や機能が提供される世界が、すぐそこまで来ています。これを遍在型計算と呼びます。まるで空気のように、計算機が私たちの生活に溶け込んでいる様子を想像してみてください。

机の上の箱型の計算機や、ポケットの中の携帯情報端末といった、特定の機器を操作する必要はもうありません。家の中でも、街中でも、あらゆる場所に計算機が組み込まれており、それらは互いに連携して、私たちの生活を支えてくれるのです。例えば、部屋に入ると照明が自動的に点き、好みの温度に調整されます。街を歩けば、目的地までの最適な経路が、周りの景色に溶け込むように表示されます。必要な情報は、いつでも、どこでも、自然に提供されるのです。

このような環境では、私たちは計算機を意識する必要がなくなります。まるで電気や水道のように、計算機は生活に欠かせないインフラとして、静かに私たちの暮らしを支えてくれる存在となります。私たちは計算機の操作に煩わされることなく、より創造的な活動や人間関係に時間を費やすことができるようになるでしょう。

遍在型計算は、私たちの計算機との関わり方を根本的に変える可能性を秘めています。計算機はもはや特別な道具ではなく、生活に溶け込んだ、空気のような存在となるのです。それは、より自然で、より人間的な未来を実現するための、大きな一歩となるでしょう。

| 遍在型計算の特徴 | 説明 |

|---|---|

| 計算機の組み込み | あらゆる機器に計算機が組み込まれ、ネットワークで繋がる |

| 計算機の意識の消失 | 計算機の存在を意識することなく、必要な情報や機能が提供される |

| 機器操作の不要化 | 特定の機器(パソコンやスマホなど)を操作する必要がなくなる |

| 生活への溶け込み | 計算機は空気のように、生活に溶け込んだインフラとなる |

| 連携とサポート | 計算機同士が連携して、生活を支えてくれる |

| 自然な情報提供 | 必要な情報は、いつでもどこでも自然に提供される |

| 創造的な活動への注力 | 計算機の操作から解放され、創造的な活動や人間関係に時間を費やせる |

ユビキタスコンピューティングとユビキタスネットワーク

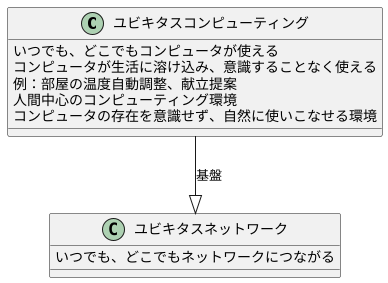

「いつでも、どこでも」コンピュータが使えることを目指すユビキタスコンピューティング。よく似た言葉にユビキタスネットワークという言葉があります。この二つは、密接に関係しているものの、同じ意味ではありません。まず、ユビキタスネットワークとは、読んで字のごとく、いつでもどこでも、場所を問わずにネットワークにつながることを意味します。家の中でも、外出先でも、電車の中でも、山の中でも、常にインターネットなどに接続できる環境のことです。

ユビキタスコンピューティングは、このユビキタスネットワークという技術の上に成り立っています。いつでもどこでもコンピュータを使うためには、まずネットワークにつながっていなければなりません。しかし、ユビキタスコンピューティングは、ただネットワークにつながっている、というだけではありません。ポイントは、コンピュータが私たちの生活の中に溶け込み、意識することなく使えるようになる、という点です。

例えば、部屋の温度を自動で調整してくれたり、冷蔵庫の中の食材を元に献立を提案してくれたり。私たちが何かを操作しなくても、コンピュータが周りの状況を理解し、必要な情報を提供したり、適切な行動をとってくれる。これがユビキタスコンピューティングの世界です。つまり、ユビキタスコンピューティングにとって、ユビキタスネットワークは必要不可欠な基盤ではありますが、あくまでも実現のための手段の一つでしかないのです。

ユビキタスコンピューティングが目指すのは、人間中心のコンピューティング環境です。どうすればコンピュータをもっと使いやすく、生活をもっと便利で快適にできるのか。ユビキタスネットワークをはじめとした様々な技術を駆使して、コンピュータの存在を意識することなく、自然に使いこなせる環境を実現すること。それがユビキタスコンピューティングの真の目的です。

実現に向けた技術と課題

遍在する計算環境の実現には、様々な技術の進歩が欠かせません。まず、身の回りのあらゆる物に組み込むためには、小型で高性能な感知装置が必要です。温度や湿度、動きなどを正確に捉え、情報を収集する役割を担います。さらに、集めた情報を処理するためには、高性能な組み込み処理装置が不可欠です。限られた電力で効率的に動作し、リアルタイムで情報を処理できる能力が求められます。そして、これらの装置を繋ぐ高速で安定した通信網も重要です。膨大な量の情報を遅延なくやり取りできる通信網の構築が、遍在する計算環境実現の鍵となります。これらの装置や通信網を制御し連携させるためには、高度な手順操作技術も必要です。様々な装置から集まった情報を統合し、利用者に合わせた形で提供するための手順操作技術の開発が重要となります。

これらの技術が発展し、誰もが手軽に利用できるようになれば、遍在する計算環境は私たちの日常生活に溶け込んでいくでしょう。例えば、家庭内では家電製品が自動的に連携し、快適な生活空間を作り出すでしょう。外出先では、必要な情報がリアルタイムで提供され、よりスムーズな移動が可能になるでしょう。

しかし、技術の進歩に伴い、解決すべき課題も浮き彫りになってきます。個人の情報保護は最も重要な課題の一つです。様々な装置が個人情報を収集するため、情報漏洩や不正利用のリスクが高まります。堅牢な安全対策技術の開発と同時に、個人情報保護に関するルール作りも必要です。また、情報への利用機会の差も重要な課題です。誰もが等しく情報にアクセスし、その恩恵を受けられるよう、情報技術の普及と教育の充実が求められます。遍在する計算環境を実現するためには、技術的な側面だけでなく、社会的な側面にも配慮した開発が必要不可欠です。技術の進歩と社会課題への対応を両立させることで、より良い未来社会を築くことができるでしょう。

| 要素 | 役割 | 課題 |

|---|---|---|

| 小型高性能な感知装置 | 温度、湿度、動きなどを正確に捉え、情報を収集 | 個人情報保護(情報漏洩、不正利用のリスク) |

| 高性能な組み込み処理装置 | 限られた電力で効率的に動作し、リアルタイムで情報を処理 | – |

| 高速で安定した通信網 | 膨大な量の情報を遅延なくやり取り | 情報への利用機会の差 |

| 高度な手順操作技術 | 様々な装置から集まった情報を統合し、利用者に合わせた形で提供 | – |

私たちの生活をどう変えるか

至る所に計算機が存在する世界、それが遍在計算です。この技術は、私たちの暮らしを大きく変える力を持っています。家の中では、例えば、照明や冷暖房が人の動きや外の天気に合わせて自動で調整されます。快適な温度で過ごせるだけでなく、エネルギーの無駄遣いも防ぐことができます。

外出時には、遍在計算は頼れる案内役となります。目的地までの最適な経路を瞬時に計算し、私たちを迷うことなく導いてくれます。交通機関の遅延情報などもリアルタイムで入手できるので、待ち時間や乗り換えのストレスも軽減されます。まるで、いつでもどこでも頼れる秘書を連れているかのようです。

医療の現場でも、遍在計算は大きな役割を果たします。患者さんの状態を常に細かく計測し、異常があればすぐに医師に知らせます。これにより、迅速な対応が可能となり、病気の早期発見や重症化の予防につながります。また、一人ひとりの体質や生活習慣に合わせた個別医療も実現可能になります。

教育の分野では、遍在計算は先生に代わる個別指導の先生となります。学習者の理解度に合わせて教材の難易度や進度を調整し、個々の能力を最大限に伸ばす手助けをします。苦手な部分を重点的に学習したり、得意な部分をさらに深めたりと、一人ひとりに最適な学びを提供できます。

このように、遍在計算は私たちの生活のあらゆる場面で、より快適で、より安全で、より豊かな暮らしを実現してくれるでしょう。まるで魔法の杖のように、私たちの未来を明るく照らしてくれる技術と言えるでしょう。

| 場面 | 遍在計算の役割 | 効果 |

|---|---|---|

| 家庭 | 照明や冷暖房の自動調整 | 快適な温度、省エネ |

| 外出時 | 最適な経路案内、交通情報提供 | 迷わない、待ち時間減少 |

| 医療 | 患者の状態計測、異常の通知 | 迅速な対応、早期発見、個別医療 |

| 教育 | 個別指導、教材の調整 | 能力の伸長、最適な学習 |

未来への展望

あらゆる場所に計算機が存在する世界、それが遍在計算です。まだ発展途上ではありますが、秘めた可能性は計り知れません。今後、人工知能やあらゆるものがインターネットにつながる技術と結びつくことで、更なる進化を遂げると考えられます。私たちの行動や好みを学習し、必要な情報を先回りして提供する、一人ひとりに寄り添った行き届いたサービスの実現も夢ではありません。

例えば、朝起きて家の照明が自動的に点灯し、今日の予定と天気予報を読み上げてくれる。外出時には、交通状況に合わせて最適な経路を提示し、目的地までの移動を支援してくれる。職場では、自分に必要な資料が自動的に表示され、会議の議事録もリアルタイムで記録される。買い物をするときには、過去の購入履歴や好みに基づいて商品を推薦してくれる。このような、まるで有能な秘書のように生活を支えてくれる存在になるかもしれません。

また、仮想現実や拡張現実の技術と組み合わせることで、現実世界と仮想世界が融合した全く新しい体験も生まれる可能性を秘めています。例えば、自宅にいながらにして世界中の観光地を仮想的に訪れたり、博物館の展示物を3次元映像で鑑賞したり、スポーツの試合をまるでスタジアムにいるかのような臨場感で観戦したりすることができるようになるでしょう。さらには、遠隔地にいる人と仮想空間で会議を行い、まるで同じ部屋にいるかのような感覚でコミュニケーションをとることも可能になるかもしれません。

遍在計算は、未来の社会を形作る重要な要素の一つとなるでしょう。人々の生活をより便利で豊かにするだけでなく、社会全体の効率性や生産性を向上させる可能性も秘めています。今後の技術革新と社会への導入に大きな期待が寄せられています。

| 遍在計算のメリット | 具体的な例 |

|---|---|

| パーソナルなサービス |

|

| 新しい体験 |

|

| 社会への影響 |

|

より良い未来のために

遍在する計算機は、私たちの暮らしを大きく変える力を持っています。より便利で豊かな社会の実現に向けて、様々な可能性を秘めていると言えるでしょう。例えば、健康管理や環境監視、教育支援など、幅広い分野での活用が期待されています。しかし、その恩恵の裏には、無視できない危険性も潜んでいます。

技術の進歩は、常に倫理的な問題と表裏一体です。遍在する計算機も例外ではありません。特に個人情報の保護は、重要な課題です。私たちの行動や好みなど、あらゆる情報が記録・分析されることで、プライバシーの侵害につながる恐れがあります。また、情報漏洩や不正アクセスといった安全性の問題も深刻です。悪意ある者によってシステムが操作された場合、私たちの生活に大きな混乱が生じる可能性があります。さらに、技術を使いこなせる人とそうでない人の間に格差が生まれることも懸念されます。情報へのアクセス機会や技術習得の機会が不平等であれば、社会の分断を招くでしょう。

遍在する計算機を真に人々のためになる技術とするためには、開発者だけでなく、使う私たち一人ひとりが責任を持つ必要があります。技術が持つ可能性と危険性を正しく理解し、どのように使うべきかを真剣に考える必要があります。どのような社会を作りたいのか、共通の認識を持つことが大切です。多様な立場の人々が対話し、共に未来を築き上げていく努力が不可欠です。私たちは、この革新的な技術を賢く使いこなし、より良い社会を創造する責任を担っているのです。

| 遍在する計算機のメリット | 遍在する計算機のデメリット | 遍在する計算機との向き合い方 |

|---|---|---|

|

|

|