止まらないシステムの重要性

ITを学びたい

「稼働率」と似たような意味に思えるのですが、「可用性」と何が違うのでしょうか?

IT専門家

良い質問ですね。確かに似ていますが、微妙な違いがあります。「稼働率」は、システムが正常に動いている時間の割合を示すのに対し、「可用性」は、システムが必要な時に利用できるかどうかを表す概念です。つまり、障害発生時の復旧の早さも含めて考えます。

ITを学びたい

復旧の早さも関係するんですね。もう少し具体的に教えていただけますか?

IT専門家

はい。例えば、システムの稼働率が99%だったとしても、もし残りの1%の停止時間が、システムが最も必要とされる時間帯に集中して発生した場合、「可用性」は低いと判断されます。つまり、障害発生時の対応や復旧にかかる時間、そしてその影響範囲も「可用性」を考える上で重要な要素となるのです。

availabilityとは。

情報技術において、『可用性』とは、コンピューターシステムがどれだけ継続的に利用できるかを示す言葉です。可用性が高いシステムは、故障しにくく、万が一故障した場合でもすぐに復旧できます。つまり、壊れにくく、いつでも使える状態であることを意味します。

はじめに

私たちの暮らしは、今では多くの計算機仕掛けによって支えられています。携帯電話や持ち運びできる計算機はもちろん、電車やバスなどの乗り物、お金のやり取りをする銀行、病院など、ありとあらゆる場所で計算機仕掛けが使われています。もしこれらの仕掛けが動かなくなったら、私たちの生活は大きな混乱に陥るでしょう。だからこそ、仕掛けが壊れにくく、壊れたとしてもすぐに直せるようにする「可用性」という性質が大切になります。

可用性の高い仕掛けとは、簡単に壊れない仕掛けのことです。また、万が一壊れてしまった場合でも、すぐに使える状態に戻せる仕掛けのことでもあります。例えば、多くの人が利用する買い物の場を考えてみましょう。もし買い物の場が使えなくなったら、多くの人が困ってしまいます。しかし、可用性の高い仕掛けであれば、すぐに復旧作業が行われ、短い時間で再び買い物ができるようになります。

可用性を高めるためには、様々な工夫が必要です。例えば、一つの仕掛けが壊れても全体が止まらないように、予備の仕掛けを用意しておく方法があります。また、仕掛けを定期的に点検し、壊れそうな部分があれば事前に修理することも重要です。さらに、もし仕掛けが壊れてしまった場合に備えて、復旧の手順をしっかりと決めておくことも大切です。

この記録では、可用性について詳しく説明していきます。可用性を高めるための具体的な方法や、注意すべき点などを紹介することで、より深く理解できるように努めます。計算機仕掛けが私たちの生活に欠かせないものだからこそ、可用性について学ぶことは、現代社会を生きていく上で非常に重要と言えるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 計算機仕掛けの重要性 | 現代社会では、携帯電話、交通機関、金融、医療など、様々な場面で計算機仕掛けが利用されており、私たちの生活を支えている。もしこれらの仕掛けが止まると、大きな混乱が生じる。 |

| 可用性とは | 仕掛けが壊れにくく、壊れてもすぐに直せる性質のこと。 |

| 可用性の高い仕掛けの例 | 買い物の場: 万が一システムがダウンしても、迅速な復旧作業により短時間で再開できる。 |

| 可用性を高めるための工夫 |

|

| 可用性を学ぶことの重要性 | 計算機仕掛けが不可欠な現代社会において、可用性への理解は非常に重要。 |

可用性の定義

可用性とは、あるシステムが決められた期間にどれくらい正常に機能しているかを示す尺度です。これは、システムが利用可能な時間と全体の時間の比率で計算されます。割合で表すことが多く、例えば「99.99%」といった形で示されます。

具体的に考えてみましょう。1年間は365日24時間、つまり8760時間です。もし、あるシステムが1年間で99.99%の可用性を持つとすれば、停止している時間は全体の0.01%、計算すると8760時間の0.01%で約53分になります。つまり、このシステムは1年間で最大53分程度の停止時間しか許容されないことを意味します。

高い可用性を実現するためには、システムの障害発生頻度を減らすこと、そして万が一障害が発生した場合でも速やかに復旧させることが重要です。障害の発生頻度を減らすためには、システム設計段階での綿密な計画、高品質な部品の採用、定期的な保守点検の実施など、様々な対策が必要です。また、障害発生時の復旧時間を短縮するためには、予備のシステムを用意しておく、復旧手順を明確化しておく、訓練を実施しておくといった対応が必要です。

可用性の高いシステムは、利用者にとって大きなメリットとなります。システムが常に利用可能であるため、利用者の信頼感が高まり、安心してシステムを利用することができます。また、企業にとっては事業の継続性を保証することに繋がります。システム停止による損失を最小限に抑え、安定した事業運営を行うことができます。そのため、多くの企業で高い可用性を持つシステム構築が重要な課題となっています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 可用性 | あるシステムが決められた期間にどれくらい正常に機能しているかを示す尺度。利用可能な時間と全体の時間の比率で計算され、割合(例:99.99%)で示される。 |

| 可用性の例 | 99.99%の可用性を持つシステムは、1年間(8760時間)で約53分の停止時間しか許容されない。 |

| 高可用性を実現するための方法 | 障害発生頻度を減らす(システム設計、高品質部品、定期点検など)ことと、障害発生時の復旧時間を短縮する(予備システム、復旧手順の明確化、訓練など)こと。 |

| 高可用性のメリット | 利用者:システムの信頼性向上、安心して利用可能。企業:事業継続性の保証、システム停止による損失の最小化、安定した事業運営。 |

可用性を高める方法

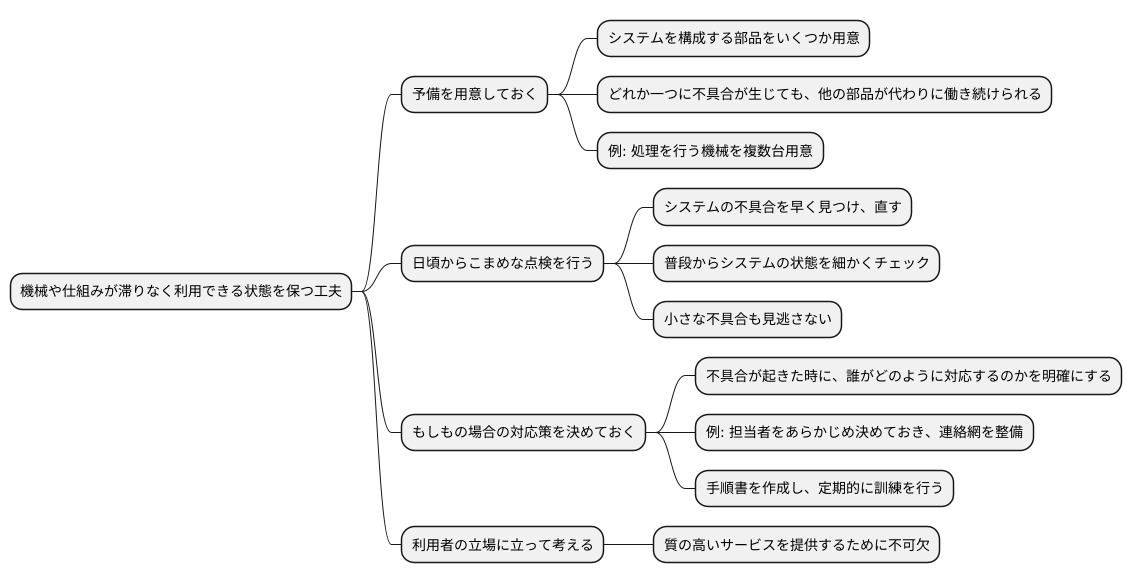

機械や仕組みが滞りなく利用できる状態を保つことは、とても大切です。これを高めるには、様々な工夫があります。

まず、予備を用意しておくことが重要です。これは、システムを構成する部品をいくつか用意し、どれか一つに不具合が生じても、他の部品が代わりに働き続けられるようにする技術です。例えば、処理を行う機械を複数台用意しておき、一台が壊れても他の機械がすぐに仕事を引き継ぐことで、システム全体の停止を防ぐことができます。

また、日頃からこまめな点検を行うことも大切です。システムの不具合を早く見つけ、直すことで、大きな問題になる前に対処できます。普段からシステムの状態を細かくチェックし、小さな不具合も見逃さないようにすることが重要です。

さらに、もしもの場合の対応策を決めておくことも重要です。不具合が起きた時に、誰がどのように対応するのかを明確にしておくことで、復旧作業をスムーズに進めることができます。例えば、担当者をあらかじめ決めておき、連絡網を整備しておくことで、迅速な対応が可能になります。手順書を作成し、定期的に訓練を行うことで、いざという時に慌てずに対応できます。

これらの工夫を組み合わせることで、システムの安定稼働を実現し、利用者にとってより信頼性の高いサービスを提供することができます。常に改善を意識し、利用者の立場に立って考えることが、質の高いサービスを提供するために不可欠です。

可用性の指標

私たちはよく、物の使いやすさや使える状態にあることを「可用性」という言葉で表します。情報技術の世界でも、この言葉はシステムやサービスがどれくらいきちんと使える状態かを表す大切な指標です。システムの可用性は、数字の9がいくつ並ぶかで示されることが一般的です。例えば、「99.9%」は9が三つなので「スリーナイン」と呼ばれ、「99.99%」なら「フォーナイン」、「99.999%」なら「ファイブナイン」といった具合です。

この9の数の多さと、システムが実際にどれくらい止まらずに動き続けられるかは、深い関係があります。例えば「ファイブナイン」である「99.999%」の可用性を持つシステムは、一年間でシステムが止まっている時間はたったの5分程度です。これは驚くべき数字であり、非常に高い可用性を実現していると言えます。

しかし、全てのシステムに「ファイブナイン」のような高い可用性が求められるわけではありません。システムの重要度によって、必要な可用性のレベルは変わってきます。例えば、銀行や証券会社などの金融機関のシステムを考えてみましょう。これらのシステムは、ほんの数分の停止でも、お客様や会社に大きな損失をもたらす可能性があります。そのため、金融機関のシステムには、非常に高い可用性、具体的には「ファイブナイン」レベルの可用性が求められることが多いです。

一方で、そこまで重要ではないシステムの場合、「スリーナイン」程度の可用性で十分な場合もあります。システムの停止が業務に与える影響の大きさと、可用性を高めるために必要な費用を天秤にかけて、適切なレベルを設定することが大切です。システムの可用性は、費用対効果も考慮しながら慎重に検討する必要があるのです。

| 可用性 | 名称 | 年間停止時間 | 説明 |

|---|---|---|---|

| 99.9% | スリーナイン | 8時間45分程度 | 重要度がそこまで高くないシステムに適用される。 |

| 99.99% | フォーナイン | 52分程度 | |

| 99.999% | ファイブナイン | 5分程度 | 金融機関など、高い可用性が求められるシステムに適用される。 |

可用性の重要性

現代社会は、様々な情報技術を使った仕組みなくしては成り立ちません。例えば、買い物をしたり、お金をやり取りしたり、情報を調べたりなど、多くの場面で計算機を通して提供される仕組みに頼っています。このような仕組みが利用できない状態が続くと、私たちの日常生活に大きな影響が出てしまいます。

こうした情報技術を使った仕組みが、いつでもきちんと使える状態であること、これを「可用性」と言います。可用性は、現代社会において非常に大切です。インターネットを通して買い物をする場合を考えてみましょう。もし、買い物をしようとした時に、お店の仕組みが動いていなかったらどうでしょうか。欲しいものが買えず、困ってしまうでしょう。また、お金を振り込もうとした時に、銀行の仕組みが止まっていたら、支払いができず、これもまた困ってしまいます。

企業にとっても、可用性は事業を続ける上で非常に重要です。例えば、インターネットを通して商品を販売している会社を考えてみてください。もし、会社の仕組みが止まったら、商品を売ることができなくなり、会社の収入が減ってしまいます。また、利用者はその会社で買い物ができなくなるため、他の会社で買い物をするようになり、会社の評判も落ちてしまいます。

そのため、多くの企業は可用性を高めるためにお金と労力をかけています。例えば、計算機の数を増やしたり、予備の仕組みを準備したり、常に最新の技術を取り入れたりすることで、仕組みが止まらないように工夫をしています。また、もし仕組みが止まってしまった場合でも、すぐに復旧できるように、様々な対策を講じています。

可用性は、仕組みがどれくらい信頼できるかを示すだけでなく、利用者の満足度を高め、企業の競争力を高める上でも重要です。利用者は、いつでも使える仕組みを信頼し、より多く利用するようになります。これは企業の成長につながり、他の会社に負けない強みとなります。このように、可用性は現代社会においてなくてはならない要素となっています。

| 主体 | 可用性の重要性 | 可用性が損なわれた場合の影響 | 可用性を高めるための対策 |

|---|---|---|---|

| 個人 | 日常生活の維持 | 買い物、支払い、情報収集などができなくなる | – |

| 企業 | 事業継続、収益確保、評判維持 | 販売機会損失、収益減少、評判低下、顧客離れ | 計算機の増設、予備システムの構築、最新技術の導入、迅速な復旧対策 |

| 社会全体 | 社会機能の維持 | 経済活動の停滞、社会不安 | – |

まとめ

近頃よく耳にする『使えること』つまり利用できる状態にある度合いを示す言葉、これは現代の社会において、なくてはならない考え方です。情報や通信の技術が発展した今の世の中では、様々な機器や仕組みが複雑に繋がり合い、人々の暮らしを支えています。このような状況下では、それらの機器や仕組みが、いつでもきちんと動くようにしておくことが非常に重要になります。

この『使えること』を高めるためには、様々な工夫が必要です。例えば、同じ働きをする機器を複数用意しておくことが挙げられます。一つが壊れても、もう一つが代わりに働くことで、全体としては動き続けることができます。また、日頃からきちんと点検や修理を行うことも大切です。小さな不具合を見つけて早めに直すことで、大きな故障を防ぎ、長い間使い続けることができます。さらに、もしもの時に備えて、素早く復旧できる仕組みを作っておくことも重要です。何か問題が起きた時に、すぐに対応できる体制を整えておくことで、影響を最小限に抑えることができます。

このように、『使えること』を高く保つためには、様々な準備や対策が必要となります。人々が安心して機器や仕組みを利用できるように、設計の段階から『使えること』を念頭に置いて、様々な工夫を凝らすことが不可欠です。いつでも使える状態を維持することで、利用者の信頼を得ることができ、事業を滞りなく続けることができます。また、利用者の満足度を高めることにも繋がり、ひいては会社全体の力も高めることができるのです。常に新しい技術や方法を取り入れ、『使えること』の向上に努めることが、これからの社会ではますます重要になっていくでしょう。

| 使えること向上のための工夫 | 説明 |

|---|---|

| 冗長化 | 同じ働きをする機器を複数用意し、一つが壊れても全体として動き続けるようにする。 |

| 予防保守 | 日頃から点検や修理を行い、大きな故障を防ぎ、長い間使い続ける。 |

| 迅速な復旧体制 | もしもの時に備え、素早く復旧できる仕組みを作っておき、影響を最小限に抑える。 |

| 設計段階からの考慮 | 使えることを念頭に置いて設計し、様々な工夫を凝らす。 |

| 技術革新の導入 | 常に新しい技術や方法を取り入れ、使えることの向上に努める。 |