複製による負荷分散

ITを学びたい

先生、『複製』って言葉はわかるんですけど、IT用語の『レプリケーション』ってどういう意味ですか?

IT専門家

いい質問だね。『レプリケーション』とは、簡単に言うとデータやサーバーの『複製』を作って、複数の場所に置くことだよ。例えば、メインのサーバーとは別に、予備のサーバーに同じデータをコピーしておくようなイメージだね。

ITを学びたい

なるほど。でも、どうして複製を作る必要があるんですか?

IT専門家

それは、いくつか理由があるんだ。一つは、もしメインのサーバーが壊れても、複製があればすぐに予備のサーバーに切り替えることができる。もう一つは、たくさんの人が同時にアクセスしても、負荷を分散させてスムーズに処理できるようにするためだよ。例えば、東京のサーバーと大阪のサーバーに複製があれば、関東の人は東京のサーバーに、関西の人は大阪のサーバーにアクセスすることで、全体の処理速度が速くなるんだ。

replicationとは。

情報技術の用語で、『複製』というものがあります。これは、計算機ネットワーク上で、データベースやサーバーの写しを作り、通信線や計算機にかかる負担を分散させる仕組みのことです。

複製とは

複製とは、計算機システムで情報や作業を複数の場所に写し取ることを意味します。書類を複写機で複数枚写し取る様子を思い浮かべると分かりやすいでしょう。もし情報が一つの場所にしかない場合、皆が同じ場所に押し寄せるように情報を取りに行こうとするため、処理が滞ったり、システムが動かなくなってしまう恐れがあります。まるで、人気の遊園地のアトラクションに長い行列ができ、なかなか乗れないようなものです。

複製を作成すると、複数の場所に情報を分散させることができるので、処理の安定化を図ることができます。多くの人が一度に同じ遊園地のアトラクションに殺到する代わりに、それぞれ別の場所に散らばって、似たようなアトラクションを楽しむようなものです。混雑が緩和され、スムーズに楽しむことができます。また、元の情報が何らかのトラブルで消えてしまった場合でも、複製があれば元通りに戻すことができるため、情報の安全性を高める効果もあります。これは、大切な書類を保管庫だけでなく、別の場所にも保管しておくようなものです。万が一、保管庫が火災に遭っても、別の場所に保管した書類は無事なので安心です。

複製には様々な種類があり、目的に合わせて使い分けることが大切です。例えば、同じ情報を複数の場所にリアルタイムで書き込む方法や、少し時間をおいて書き込む方法などがあります。前者は常に最新の情報を複数の場所に保持できる反面、書き込み処理に時間がかかる場合があります。後者は書き込みの負担は少ないですが、元の情報と複製に時間差が生じる可能性があります。このように、それぞれの複製方法には利点と欠点があるので、システムの特性や重要度に応じて最適な方法を選ぶ必要があります。まるで、旅行の持ち物をリュックサックとスーツケースに分けて、状況に応じて使い分けるように、複製も適切に使い分けることで、計算機システムをより安全かつ効率的に運用することが可能になります。

| 複製とは | 計算機システムで情報や作業を複数の場所に写し取ることを意味します。 |

|---|---|

| 複製のメリット |

|

| 複製の例 | 書類を複写機で複数枚コピーすること。遊園地のアトラクションを複数設置して混雑を緩和すること。大切な書類を複数の場所に保管すること。 |

| 複製の種類と特徴 |

|

| 複製の選択基準 | システムの特性や重要度に応じて最適な方法を選ぶ必要がある。 |

複製の仕組み

写しを作るやり方には色々ありますが、基本は元の情報を別の場所に写して、常に同じ状態にすることです。新しく変更が加わった時は、全ての写しに同じ変更が伝わるように、すぐに情報が送られます。まるで鏡のように、いつも同じ状態を保つようにできています。

この、常に同じ状態にする仕組みには、色々な技術が使われています。情報の種類や仕組みの必要に応じて、一番良い方法が選ばれます。例えば、情報の集まりの写しを作る場合は、変更した記録を送ることで、正確に同じ状態にします。これは、変更した内容を一つ一つ記録した日記帳をみんなで共有して、全員が同じ情報を持つようにしているようなものです。

写しを作る目的の一つは、安全性を高めることです。元の情報が壊れても、写しがあればそこから復元できます。これは、大切な書類を別の場所に保管しておくのと同じです。また、同時にたくさんの人が情報を使えるようにするのも、写しを作る目的の一つです。一つの場所に情報が集まると、みんなが同時にアクセスした時に処理が遅くなります。写しを複数作って分散させれば、たくさんの人が同時に使っても問題なく動きます。これは、たくさんの人が同じ場所に集まると混雑するので、いくつかの場所に人を分けて案内するのと同じです。

写しを作る技術は、常に進化しています。より速く、より正確に、そしてより簡単に写しを作れるように、新しい技術が開発されています。これにより、私たちの生活はより便利で安全なものになっています。例えば、携帯電話の情報を別の場所に保存しておけば、電話が壊れても大切な情報を失わずに済みます。このように、写しを作る技術は、私たちの生活の様々な場面で活躍しているのです。

| 写しの目的 | 仕組み | 例え |

|---|---|---|

| 安全性の向上 | 元の情報が壊れても、写しから復元可能 | 大切な書類を別の場所に保管 |

| 同時アクセス数の向上 | 写しを複数作成し分散することで、多数のアクセスを処理 | 混雑する場所に人を分散して案内 |

| 常に最新の状態を維持 | 変更が加わると、全ての写しにすぐに情報が送られる | 鏡のように常に同じ状態を保つ |

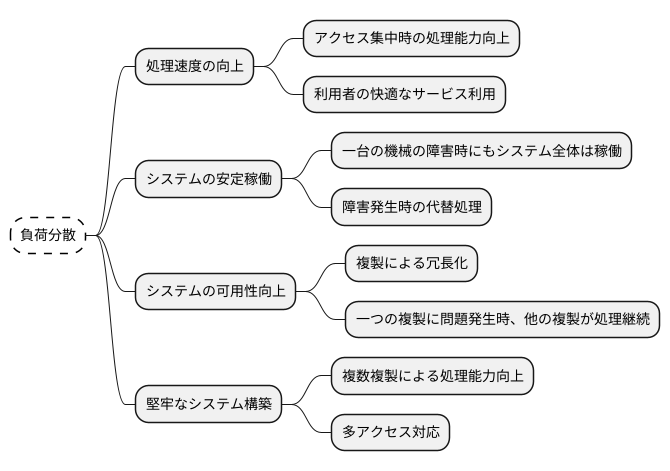

負荷分散の効果

多くの利用者が同時に同じ場所にアクセスすると、処理が遅くなったり、システムが停止してしまうことがあります。これを防ぐための有効な手段が負荷分散です。負荷分散とは、複数の機械に仕事を分担させることで、一台あたりの負担を軽くする仕組みです。例えるなら、たくさんの人が押し寄せる窓口業務で、窓口を複数用意して、それぞれの窓口に人を振り分けるようなものです。窓口が一つだけだと、長い行列ができてしまいますが、窓口を複数に増やすことで、一人あたりの待ち時間を短縮し、スムーズな処理を行うことができます。

負荷分散には、処理速度の向上という大きな利点があります。アクセスが集中した場合でも、複数の機械で処理を分担するため、一台あたりの負担が軽減され、全体的な処理能力が向上します。これにより、利用者はストレスなく快適にサービスを利用できます。また、負荷分散はシステムの安定稼働にも貢献します。もし一台の機械に何らかの問題が発生した場合でも、他の機械が処理を引き継ぐため、システム全体が停止してしまう事態を避けることができます。これは、一つの道が通行止めになっても、他の道を通って目的地にたどり着けるのと同じです。

負荷分散を実現するためには、複数の機械を同じように設定し、それぞれが同じ処理を行えるようにしておく必要があります。このような同じ役割を持つ機械を複製と呼びます。複製を用意することで、どれか一つの複製に問題が発生しても、他の複製が処理を引き継げるため、システムの可用性を高めることができます。また、複製を複数設置することで、全体の処理能力も向上し、多くのアクセスにも耐えられる堅牢なシステムを構築できます。このように、負荷分散と複製は、安定した高速なシステムを実現するために欠かせない技術です。

複製の活用例

写しを作る技術は、様々な場所で役に立っています。例えば、多くの人が訪れる大きなホームページでは、この技術を使って情報を複数の機械に同じように置いています。世界中からアクセスがあっても、近くの機械から情報を取り出せるので、速く表示できるのです。これは、世界中に支店を作って、より広い範囲でお客さんに商品を届けられるようにする工夫と似ています。遠くまで行かなくても、近くの店で買い物ができるのと同じように、遠くの機械にアクセスしなくても、近くの機械から情報を得られるので、待ち時間が少なくなります。

また、インターネット上のゲームでも、写しを作る技術が役立っています。複数のゲーム会場を用意することで、より多くの参加者を受け入れるのと同じように、ゲームを動かす機械を複数用意することで、たくさんの人が同時にゲームを楽しめるようにしているのです。もし、機械が一つしかなければ、順番待ちでなかなかゲームに参加できない人が出てしまいますが、写しを作ることで、たくさんの人が同時に遊べるようになります。まるで、遊園地で人気のアトラクションを複数用意することで、たくさんの人が楽しめるようにする工夫と似ています。

さらに、情報の集まりを保管しておく場所の予備を作ったり、災害に備えて情報を別の場所に保管しておく際にも、写しを作る技術が用いられています。もし、元の情報が壊れてしまったり、災害で失われてしまっても、写しがあれば、元の状態に戻すことができます。これは、大切な書類を別の場所に保管しておくことで、火事などの災害から守る工夫と同じです。このように、写しを作る技術は、私たちの生活を支える様々な場所で、なくてはならないものとなっています。

| 技術 | 活用例 | メリット | 例え |

|---|---|---|---|

| 写しを作る技術 | 大規模ホームページ | 世界中からのアクセスでも、近くのサーバから情報を取り出せるので表示が速い。 | 世界中に支店を持つことで、広い範囲でお客さんに商品を届けられる。 |

| オンラインゲーム | 複数のサーバでゲームを動かすことで、多くの参加者が同時にプレイできる。 | 遊園地で人気アトラクションを複数用意することで、待ち時間を減らす。 | |

| データバックアップ/災害対策 | 元の情報が壊れたり、災害で失われても復元できる。 | 大切な書類を別の場所に保管することで、火事などの災害から守る。 |

今後の展望

近年の情報量の増大、処理手順の複雑化に備え、情報の複製技術は今後ますます欠かせないものとなるでしょう。これから先の時代においては、誰もが気軽に利用できる情報処理の仕組みや、身の回りの様々な機器が情報をやり取りする技術の広まりによって、想像をはるかに超える膨大な情報が作られていくと予想されます。このような状況の中で、集められた情報を滞りなく処理し、常に安定した利用環境を提供し続けるためには、高度な複製技術が欠かせません。これは、交通量の増加に対応するために道路網を整備するのと同様の重要性と言えるでしょう。複製技術の進歩は、これからの情報化社会を支える重要な役割を果たすと考えられます。

今後求められるのは、より速く、より柔軟に情報を複製する技術です。例えば、情報全体ではなく変更された部分だけを転送する技術や、状況に応じて最適な複製先を自動的に選ぶ技術などが研究されています。情報が作られてから利用する人々へ届くまでの時間を短縮し、様々な環境の変化にも対応できる仕組みが必要です。これらの技術が実用化されれば、より効率的で安定した情報処理の仕組みを作ることが可能になるでしょう。

さらに、複製技術は情報を守る役割も担います。一つの場所に情報が集中していると、機器の故障や災害などで情報が失われる危険性が高まります。複製技術によって情報を複数の場所に保管することで、たとえ一部の場所で問題が発生しても、他の場所から情報を復元することが可能になります。これは、企業の事業継続性確保や、人々の生活を守る上で非常に重要です。今後、様々な技術革新と組み合わせながら、複製技術は情報社会を支える基盤として、更なる進化を遂げていくことでしょう。

| 課題 | 解決策 | 効果 |

|---|---|---|

| 情報量の増大、処理手順の複雑化 | 高度な複製技術 | 安定した利用環境の提供 |

| 情報量の増大、処理の迅速化 | より速く、より柔軟に情報を複製する技術 (変更部分のみ転送、最適な複製先自動選択など) |

効率的で安定した情報処理 |

| 機器の故障や災害による情報損失リスク | 情報を複数の場所に保管する複製技術 | 一部で問題発生しても他の場所から復元可能 |

まとめ

複数台の計算機で情報を同じように持つことを「複製」と言います。これは、現代の計算機組織を支える重要な技術です。まるで、大切な書類を複数枚コピーして保管しておくようなものです。一枚が無くなってしまっても、他のコピーがあれば問題なく仕事を進められます。複製も同様に、計算機システム全体をより安全に、安定して動かすために役立っています。

まず、複製は計算機の仕事量をうまく分散させるために役立ちます。一つの計算機に仕事が集中してしまうと、処理速度が遅くなったり、最悪の場合は停止してしまう可能性があります。複製を使って複数の計算機に同じ情報を置いておけば、一つの計算機に負担が集中するのを防ぎ、全体としてスムーズに仕事をこなすことができます。これは、たくさんの人が訪れるお店に複数のレジを設けるのと同じで、一人ひとりの待ち時間を減らし、全体の効率を上げることができます。

次に、複製は情報の安全性を高めるためにも役立ちます。もし、一つの計算機に保存していた情報が何らかの原因で壊れてしまっても、他の計算機に複製があれば、失われた情報を復元することができます。これは、大切なデータを複数の場所にバックアップしておくのと同じで、予期せぬトラブルから大切な情報を守ることができます。

さらに、複製はシステムをいつでも使えるようにするためにも重要です。システムを構成するある計算機が故障した場合でも、同じ情報を持つ別の計算機がすぐに仕事を引き継ぐことができます。これにより、システム全体が停止してしまうことを防ぎ、常にサービスを提供し続けることが可能になります。これは、一つの電球が切れても他の電球で部屋を明るく照らし続けることができるのと似ています。

このように、複製は計算機システムをより安定して、安全に、そして使いやすくするために欠かせない技術であり、今後の情報技術の発展においても、ますます重要な役割を担っていくと考えられます。まるで、建物の基礎工事が建物の安全性を支えるように、複製は計算機システムの安定稼働を支える重要な土台と言えるでしょう。

| 利点 | 説明 | 例え |

|---|---|---|

| 負荷分散 | 一つの計算機に仕事が集中するのを防ぎ、全体としてスムーズに仕事をこなす。 | たくさんの人が訪れるお店に複数のレジを設ける |

| 安全性向上 | 一つの計算機の情報が壊れても、他の計算機にある複製から復元できる。 | 大切なデータを複数の場所にバックアップしておく |

| 可用性向上 | ある計算機が故障しても、別の計算機がすぐに仕事を引き継げる。 | 一つの電球が切れても他の電球で部屋を明るく照らし続ける |