コールドスタンバイ:低コストな災害対策

ITを学びたい

先生、「コールドスタンバイ」ってどういう意味ですか?

IT専門家

簡単に言うと、予備のシステムを電源を切っておいて、メインのシステムが壊れた時に代わりに使う方法だよ。普段は予備システムは休眠中だ。

ITを学びたい

なるほど。でも、すぐに使えないと困りませんか?

IT専門家

そうだね。電源を入れてから使えるようになるまで時間がかかる。でも、その分、費用を抑えられるメリットがあるんだ。

cold standbyとは。

情報技術の用語で『冷たい予備』と呼ばれるものについて説明します。これは、コンピューターや情報システムなどが壊れた時の対策方法の一つです。メインのシステムと同じ仕組みの予備システムを用意しておき、メインのシステムは普段通り動かしますが、予備システムは電源を入れずに待機させておきます。メインのシステムに何か問題が起きた場合は、予備のシステムの電源を入れて、そちらに処理を移すことで、思いがけない事態に対応します。常に電源を入れて待機させている『熱い予備』に比べると費用は抑えられますが、復旧には時間がかかります。『冷たい予備』は『冷たい控え』とも呼ばれます。似た言葉に『温かい予備』があります。

はじめに

事業を行う上で、情報処理の仕組みが滞りなく動き続けることは、なくてはならないものです。仕組みが止まると、仕事に大きな影響が出て、お金の損失だけでなく、会社の信頼も失ってしまうかもしれません。そのため、仕組みの不具合が起きた時に、素早く元の状態に戻せる準備を整えておくことが大切です。色々な対策方法がある中で、予備の仕組みを普段は動かさないでおく方法は、お金があまりかからず、効果も高い方法の一つです。

この方法は、普段使っている主要な仕組みとは別に、予備の仕組みを用意しておき、普段は電源を切っておくというものです。主要な仕組みが壊れた時に、この予備の仕組みを動かして、仕事を続けられるようにします。この予備の仕組みは、普段は動かしていないので、電気代や管理の手間がかかりません。また、主要な仕組みと同じ場所に置いておけば、災害などで両方とも壊れてしまう危険性があります。そのため、主要な仕組みとは別の場所に置いておくことが重要です。遠くに置いておくことで、地震や火事などの災害時にも、片方が無事であれば、事業を続けられる可能性が高まります。

しかし、この方法は、予備の仕組みを動かすまでに少し時間がかかるという欠点もあります。主要な仕組みから予備の仕組みへの切り替え作業や、データの移行などが必要です。そのため、どのくらいの時間、仕事が止まっても大丈夫なのかを事前に考えておく必要があります。また、予備の仕組みは普段動かしていないため、定期的に点検し、きちんと動くかどうかを確認しておくことも重要です。

費用を抑えたい、でも災害対策はしっかりしたいと考えている会社にとって、この方法は有効な選択肢の一つです。しかし、どのくらいの時間、仕事が止まっても大丈夫なのか、どの程度の頻度で点検を行うのかなど、事前にしっかりと計画を立て、準備しておくことが大切です。

| メリット | デメリット | 注意点 |

|---|---|---|

| 低コスト(電気代、管理の手間が少ない) 効果が高い |

復旧に時間がかかる(切替作業、データ移行など) |

|

コールドスタンバイとは

予備の仕組みを普段は停止させておき、主要な仕組みが動かなくなった時に初めて起動し、仕事を肩代わりさせるやり方を、冷たい待機という意味の言葉で表します。この冷たい待機は、主要な仕組みと同じ構成の予備の仕組みを準備することで、何か問題が起きた際の悪影響を最小限に抑えることを目指しています。他の待機方式と比べると、冷たい待機は運用に掛かるお金が少ないという大きな利点があります。なぜなら、予備の仕組みは普段は動いていないので、電気代や点検費用を抑えることができるからです。

冷たい待機は、予備の仕組みを動かすのに必要な費用が少ない反面、仕組みの再起動や情報の復元に時間が掛かるという側面も持っています。そのため、すぐに復旧させなければならない仕組みには向いていないことがあります。例えば、常に情報を更新し続けるような仕組みの場合、主要な仕組みが停止してから予備の仕組みを立ち上げ、情報を最新の状態に復元するまでには少なからぬ時間が掛かってしまいます。その間に、利用者は情報を更新できず、不便を強いられる可能性があります。また、情報の復元中に新たな情報が追加された場合、それらの情報も反映させる必要があるため、復旧作業はさらに複雑になります。

冷たい待機を使うかどうかの判断は、費用と復旧にかかる時間のバランス、そして仕組みの重要性を考慮して行う必要があります。もし仕組みが停止しても、多少の遅れは許容できる範囲であり、費用を抑えることが最優先事項であるならば、冷たい待機は有効な手段と言えるでしょう。しかし、一刻も早く復旧させなければならない重要な仕組みの場合は、他の待機方式を検討する方が賢明かもしれません。例えば、常に予備の仕組みを動かしておく温かい待機や、情報を常に同期させておく熱い待機といった方式であれば、復旧にかかる時間を大幅に短縮できます。これらの待機方式は運用費用は高くなりますが、重要な仕組みを守るためには必要な投資と言えるでしょう。

| 待機方式 | 説明 | メリット | デメリット | 適用 |

|---|---|---|---|---|

| 冷たい待機 | 予備の仕組みを普段は停止させておき、主要な仕組みが動かなくなった時に初めて起動し、仕事を肩代わりさせる。 | 運用コストが低い(電気代、点検費用など) | 復旧に時間がかかる(再起動、情報復元) | 停止による影響が少なく、費用を抑えたい場合 |

| 温かい待機 | 常に予備の仕組みを動かしておく。 | 復旧時間が短い | 運用コストが高い | 重要な仕組み |

| 熱い待機 | 情報を常に同期させておく。 | 復旧時間が非常に短い | 運用コストが非常に高い | 非常に重要な仕組み |

他の待機方式との比較

待機系(スタンバイ系)には、様々な種類があり、それぞれに特徴があります。大きく分けて、常時稼働している「熱い待機」、一部のみ稼働している「温かい待機」、そして停止している「冷たい待機」の三種類があります。

まず、「熱い待機」について説明します。この方式は、予備系を常に動かしておく方法です。そのため、主系に何か問題が起きた場合は、すぐに予備系に切り替えることができます。切り替えにかかる時間が非常に短く、業務への影響を最小限に抑えることが可能です。まるで予備系が常に準備運動をしているような状態です。しかし、予備系も常に稼働しているため、電気代や保守費用など運用コストが高くなってしまうという欠点も持ちます。

次に「温かい待機」を見てみましょう。これは、主系とは異なり、予備系の一部だけを動かしておく方法です。主系で問題が発生した際は、停止している部分を起動させてから切り替えるため、「熱い待機」と比べると切り替えに少し時間がかかります。しかし、予備系を完全に稼働させているわけではないので、「熱い待機」に比べて運用コストを抑えることができるという利点があります。「熱い待機」と「冷たい待機」のちょうど中間に位置する方式と言えるでしょう。

最後に「冷たい待機」についてです。これは普段は予備系を停止しておき、主系に問題が起きた時に初めて起動する方法です。そのため、三つの方式の中で最も運用コストが低く抑えられます。しかし、予備系の起動に時間がかかるため、復旧までに時間がかかってしまうというデメリットがあります。

このように、それぞれの待機系には利点と欠点があります。システムの重要性や運用にかかる費用などをよく考えて、どの待機方式を採用するかを決める必要があります。重要なシステムであれば、多少費用がかかっても「熱い待機」を選ぶべきですし、そうでなければ「温かい待機」や「冷たい待機」を選択するのも一つの方法です。それぞれの特性を理解し、状況に応じて最適な待機系を選ぶことが大切です。

| 待機系 | 状態 | 切り替え時間 | 運用コスト | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|---|

| 熱い待機 | 常時稼働 | 非常に短い | 高い | 業務への影響を最小限に抑える | 運用コストが高い |

| 温かい待機 | 一部稼働 | やや長い | 普通 | 熱い待機より運用コストを抑える | 熱い待機より切り替えに時間がかかる |

| 冷たい待機 | 停止 | 長い | 低い | 運用コストが最も低い | 復旧までに時間がかかる |

導入時の注意点

コールドスタンバイ方式を導入する際には、いくつかの注意点に気を配る必要があります。まず、予備の設備を動かす手順や情報の復元手順を明確に定め、定期的に訓練を実施することが重要です。いざという時に手順が曖昧だと、復旧作業に時間がかかり、業務に大きな影響を与えてしまう恐れがあります。手順書を作成し、関係者全員が理解しているか確認しましょう。また、訓練を通して手順の妥当性や問題点を洗い出し、改善していくことが大切です。

次に、予備の設備の保管場所にも注意が必要です。主要な設備と同じ場所に保管していると、火災や地震などの災害時に両方同時に被害を受ける可能性があります。そのため、地理的に離れた場所に保管するか、耐災害性の高い場所に保管することが望ましいです。主要な設備が被災した場合でも、予備の設備が無事であれば、事業継続性を確保することができます。

さらに、予備の設備の定期的な維持管理も欠かせません。長期間使わずに放置していると、いざという時に正常に動作しない可能性があります。定期的に点検や動作確認を行い、劣化部品の交換や最新の状態への更新を行うことで、予備の設備が常に使える状態を保つことが重要です。また、保管場所の環境にも配慮し、適切な温度や湿度を保つことで、設備の劣化を防ぐことができます。

これらの注意点に留意し、適切な準備と運用を行うことで、コールドスタンバイ方式による災害対策の効果を最大限に発揮することができます。日頃から準備を怠らず、いざという時に備えましょう。

| 注意点 | 詳細 |

|---|---|

| 手順の明確化と訓練 | 予備設備の起動手順や情報復元手順を明確に定め、定期的な訓練を実施する。手順書を作成し、関係者全員で共有・理解する。訓練を通して手順の妥当性や問題点を洗い出し、改善していく。 |

| 予備設備の保管場所 | 主要設備と同じ場所に保管すると、災害時に両方同時に被害を受ける可能性があるため、地理的に離れた場所や耐災害性の高い場所に保管する。 |

| 予備設備の維持管理 | 長期間放置すると正常に動作しない可能性があるため、定期的な点検や動作確認、劣化部品の交換、最新の状態への更新を行う。保管場所の環境にも配慮し、適切な温度や湿度を保つ。 |

まとめ

事業継続のためには、予期せぬ事態に備えることが重要です。災害発生時のシステム復旧は、企業活動の維持に欠かせません。そこで、費用を抑えながらシステムを待機させる方法として、コールドスタンバイが注目されています。

コールドスタンバイとは、普段はシステムを停止させておき、災害発生時に初めて起動する待機方式です。この方式の大きな利点は、他の待機方式と比べて導入費用や運用費用が低いことです。予備の機器を用意するだけで済むため、予算が限られている場合でも導入しやすいのが特徴です。

しかしながら、システムの起動やデータの復旧に時間がかかるという欠点も存在します。そのため、どの程度の時間システムが停止しても業務に支障がないのかを事前に検討する必要があります。たとえば、数時間の停止が許容されるシステムであればコールドスタンバイは有効ですが、数分でも停止が許されない重要なシステムには適しません。

導入を検討する際には、他の待機方式、例えばホットスタンバイやウォームスタンバイと比較することも重要です。ホットスタンバイは常にシステムを稼働させておくため、復旧時間が短く済みますが、運用費用が高額になります。ウォームスタンバイは、一部のシステムのみを稼働させておき、バランスの良い方式と言えます。それぞれの方式の利点と欠点を理解し、システムの重要度、復旧時間への許容範囲、そして予算を総合的に判断した上で、最適な方式を選択することが大切です。

コールドスタンバイを導入した場合、定期的な訓練と機器の保守点検は欠かせません。訓練によって復旧手順の確認や作業者の習熟度を高め、迅速な復旧体制を構築できます。また、機器の保守点検を怠ると、いざという時にシステムが起動しない可能性もあるため、日頃から適切な管理を行うことが重要です。災害はいつ起こるか予測できません。だからこそ、事前の準備を万全にし、いかなる事態にも対応できる体制を築くことが、企業の信頼性向上に繋がります。

| 待機方式 | 説明 | メリット | デメリット | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| コールドスタンバイ | 普段はシステム停止、災害時に起動 | 導入費用・運用費用が低い | 起動・データ復旧に時間かかる | 数時間の停止が許容されるシステムに有効 定期的な訓練と機器の保守点検が必須 |

| ホットスタンバイ | 常にシステム稼働 | 復旧時間が短い | 運用費用が高額 | |

| ウォームスタンバイ | 一部システム稼働 | バランスの良い方式 |

今後の展望

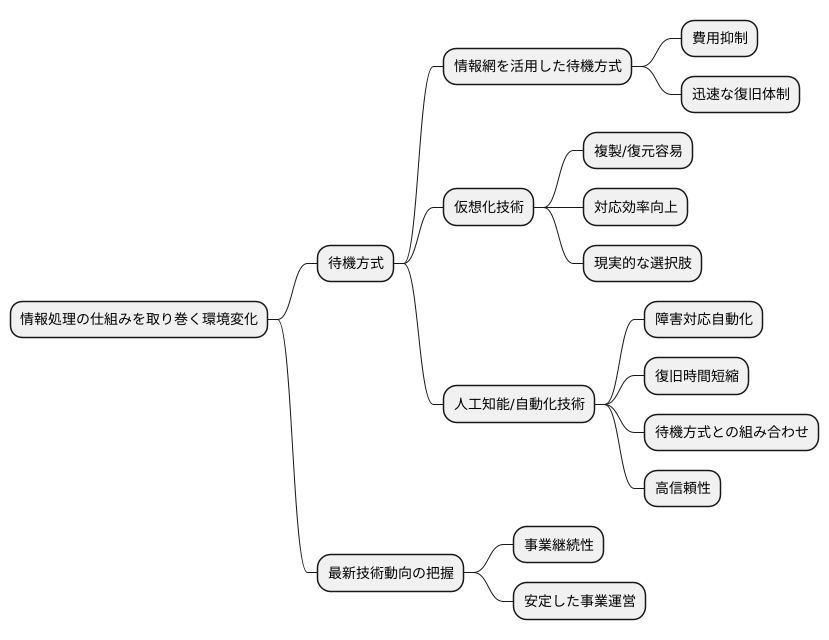

近年の技術革新に伴い、情報処理の仕組みを取り巻く環境は目まぐるしく変化しています。中でも、これまで主流であった物理的な予備の仕組みに代わり、情報網を活用した待機方式が注目を集めています。この方式は、実際に情報を取り扱う機器をあらかじめ用意しておく必要がないため、設備にかかる費用を抑え、迅速な復旧体制を築くことができます。

加えて、仮想化技術の進歩も大きな役割を果たしています。仮想化技術によって、仕組全体の複製や復元が容易になり、災害発生時の対応効率が飛躍的に向上します。これらの技術革新は、情報網を活用した待機方式を多くの会社にとって現実的な選択肢へと押し上げています。

さらに、人工知能や自動化技術を組み合わせた、より高度な災害対策の仕組み作りも進んでいます。これらの技術は、障害発生時の対応を自動化し、復旧にかかる時間をさらに短縮することを可能にします。待機方式もこれらの技術と組み合わせることで、より確実で信頼性の高い災害対策の手法へと進化していくことが期待されます。

情報を取り扱う仕組みにとって、災害対策は事業継続性の観点から極めて重要です。絶えず最新の技術動向を把握し、自社の仕組みに最適な対策を検討していく必要があります。変化への対応こそが、将来にわたって安定した事業運営を続ける鍵となるでしょう。