記憶装置の名前:ボリュームラベル

ITを学びたい

先生、『volume label』(ボリュームラベル)って、何のことですか?

IT専門家

簡単に言うと、ハードディスクやUSBメモリなどに付ける名前のことだよ。例えば、ハードディスクに『大切な写真』という名前を付けたり、USBメモリに『仕事用データ』と名前を付けたりすることができるんだ。

ITを学びたい

名前を付けることで、何が良いんですか?

IT専門家

たくさんある記憶装置の中から目的のものをすぐに見分けられるようになるね。例えば、パソコンに複数のUSBメモリが接続されている場合、『仕事用データ』という名前が付いていれば、すぐに目的のUSBメモリを見つけられるだろう?

volume labelとは。

コンピュータ関係の言葉である「ボリュームラベル」について説明します。ボリュームラベルとは、ハードディスクなどの補助記憶装置を見分けるための名前のことです。また、分割された複数の領域に名前をつけることもできます。ボリュームラベルは「ボリューム名」とも呼ばれます。

名前の役割

電算機につながっている記録装置は、それぞれ固有の番号が割り振られています。これは、電算機がそれぞれの装置を区別するために必要なものです。しかし、この番号は複雑で、私たち人間にとっては理解しにくいものです。

そこで、記録装置に分かりやすい名前を付けることで、管理や操作を簡単に行うことができるようになります。この名前を「巻ラベル」といいます。

例えば、複数の外付けの記録装置を電算機につないでいるとしましょう。それぞれの装置に「写真保管庫」「動画保管庫」といった巻ラベルを付ければ、目的の装置を簡単に見つけることができます。いちいち複雑な番号を確認する必要はありません。

また、巻ラベルは、誤操作を防ぐ上でも役立ちます。例えば、大切な資料の控えを別の記録装置に保存する場合を考えてみましょう。巻ラベルが付いていれば、どの装置に保存するべきか一目瞭然です。もし巻ラベルがなければ、間違った装置に保存してしまう可能性も高くなります。巻ラベルがあることで、このようなミスを防ぎ、大切な資料を安全に守ることができます。

巻ラベルは、記録装置を整理整頓し、安全に管理するために欠かせないものです。複数の記録装置を使っている方は、ぜひ巻ラベルを活用してみてください。使いやすく、分かりやすい名前を付けることで、作業効率も向上するでしょう。

| 巻ラベルのメリット | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 記録装置に分かりやすい名前を付ける | 複雑な装置番号の代わりに、人間が理解しやすい名前で管理できる | 複数の外付け記録装置に「写真保管庫」「動画保管庫」といった名前を付ける |

| 誤操作を防ぐ | どの装置にどのデータが保存されているかを明確にし、誤った操作を防止する | 大切な資料の控えを保存する際に、正しい装置を選択できる |

| 記録装置の整理整頓と安全な管理 | 装置の管理を容易にし、データの安全性を高める | 複数の記録装置を効率的かつ安全に管理できる |

名前の付け方

記憶装置の名前の付け方について説明します。記憶装置には、コンピュータが扱うデータのかたまりを整理するための名前を付けることができます。この名前のことを「ボリュームラベル」と呼びます。

このボリュームラベルは、使用するコンピュータの種類によって付け方が異なります。例えば、窓(ウィンドウズ)という種類のコンピュータでは、画面上に表示されている「探検家(エクスプローラ)」と呼ばれる道具を使います。この道具で目的の記憶装置を右クリックし、「持ち物(プロパティ)」を選びます。表示される画面の中の「全体(ぜんたい)」と書かれた場所にある「ラベル」と書かれた欄に、付けたい名前を書き込みます。最後に「使う(適用)」と書かれた場所をクリックすれば、名前の設定は完了です。

一方、林檎(マック)という種類のコンピュータでは、「円盤(ディスク)道具(ユーティリティ)」という道具を使います。この道具を起動し、名前を付けたい記憶装置を選びます。「名前」と書かれた欄に付けたい名前を書き込めば設定は完了です。

名前を付ける際には、いくつか注意すべき点があります。まず、使える文字の種類や文字の数には限りがあります。使える文字の種類や文字の数の最大値は、コンピュータの種類によって違います。そのため、名前を付ける前に、どのような文字がどれだけの数使えるのかを確認しておく必要があります。

また、特殊な記号や漢字を使うと、他のコンピュータで正しく認識されないことがあります。例えば、窓(ウィンドウズ)で使っていた記憶装置を林檎(マック)で使う場合、窓(ウィンドウズ)で付けた名前が林檎(マック)で正しく表示されないことがあります。そのため、できるだけ分かりやすく、短い名前を付けるのが良いでしょう。例えば、「書類保存用」や「写真保存用」といった具体的な用途を示す名前が良いでしょう。

記憶装置に分かりやすい名前を付けることで、目的のデータを探しやすくなり、作業効率の向上につながります。適切な名前を付けて、記憶装置を有効活用しましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ボリュームラベル | 記憶装置につける名前 |

| Windowsでの設定方法 | エクスプローラで記憶装置を右クリック > プロパティ > 全体にラベルを入力 > 適用 |

| Macでの設定方法 | ディスクユーティリティで記憶装置を選択 > 名前に名前を入力 |

| 注意点 |

|

分割への対応

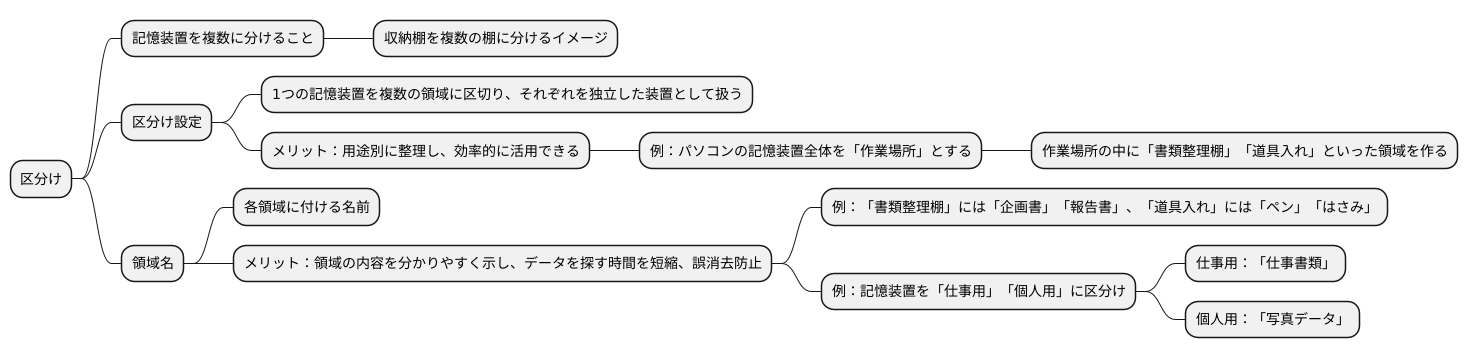

一つの記憶装置を複数に分けることを「区分け」と言います。大きな収納棚を複数の棚に分けるように、一つの記憶装置を複数の領域に区切り、それぞれを独立した記憶装置として扱うことができます。この作業を「区分け設定」と呼びます。区分け設定を行うことで、一つの記憶装置を用途別に整理し、効率的に活用することができます。

例えば、パソコンに搭載されている記憶装置全体を「作業場所」とすると、区分け設定を行うことで、その「作業場所」の中に「書類整理棚」や「道具入れ」といった複数の独立した領域を作ることができます。それぞれの領域には、名前を付けることができます。この名前を「領域名」と呼びます。

「領域名」は、それぞれの領域に何が保存されているかを分かりやすく示すために使用します。例えば、「書類整理棚」には「企画書」や「報告書」、「道具入れ」には「ペン」や「はさみ」といったように、領域の内容を示す名前を付けます。「領域名」を付けることで、どの領域に何が保存されているかをすぐに把握できるようになり、目的のデータを探す時間を短縮できます。また、間違えて必要なデータを消去してしまうといった事故も防ぐことができます。

例えば、記憶装置を「仕事用」と「個人用」の二つの領域に区切ったとします。「仕事用」の領域には「仕事書類」といった領域名、「個人用」の領域には「写真データ」といった領域名を付けることで、それぞれの領域に何が保存されているかを明確に区別することができます。このように、区分け設定と領域名の設定は、記憶装置を整理し、安全に管理するために非常に有効な手段です。

他の呼び方

記憶装置には、それぞれに名前をつけることができます。この名前は、その記憶装置を見分けるための大切なものです。この名前には、実は二通りの呼び方があります。「ボリュームラベル」と「ボリューム名」です。どちらも全く同じ意味で、ただ呼び方が違うだけです。たとえば、家族を呼ぶときにお父さんと呼ぶか、パパと呼ぶかの違いのようなものです。どちらを使っても、意味はきちんと伝わります。

一般的には、「ボリュームラベル」の方がよく使われています。コンピュータ関連の本や説明書などを見ても、ほとんどの場合「ボリュームラベル」と書かれています。しかし、「ボリューム名」と書かれている場合もありますので、覚えておくと役に立ちます。特に、少し古くなった資料や、専門家向けの文書では、「ボリューム名」が使われていることが多いようです。たとえば、昔のパソコン雑誌や、技術者が読むような難しい本などです。

ですから、もし「ボリューム名」という言葉を目にしたり耳にしたりしても、「ボリュームラベル」と同じ意味なのだということを思い出してください。どちらの言葉が出てきても、戸惑うことはありません。どちらも記憶装置につける名前のことだと理解していれば大丈夫です。少し古い本を読んでいるときに「ボリューム名」が出てきたとしても、慌てずに落ち着いて読み進めることができます。二つの呼び方があるということを知っておけば、混乱せずに済みます。

記憶装置に名前をつけることで、どの記憶装置を使っているのかが分かりやすくなります。たくさんの記憶装置を使っている場合でも、名前がついていればすぐに目的の記憶装置を見つけることができるので、とても便利です。名前をうまく活用して、記憶装置を整理整頓しましょう。

| 用語 | 意味 | 備考 |

|---|---|---|

| ボリュームラベル | 記憶装置につける名前 | 一般的に使われている |

| ボリューム名 | 記憶装置につける名前 | ボリュームラベルと同じ意味。古い資料や専門書で使われることが多い |

管理の重要性

多くの情報を扱う計算機では、記憶装置の管理がとても大切です。記憶装置をうまく管理するために、各記憶装置に分かりやすい名前を付けることをお勧めします。この名前のことを「ボリュームラベル」と言います。

複数の記憶装置を使っている場合、それぞれに適切な名前を付けておくと、必要な情報を探す手間が省けます。例えば、写真の保存場所には「写真」、仕事の資料保存場所には「仕事資料」など、内容が一目で分かる名前を付けましょう。そうすることで、目的の情報にすぐたどり着け、作業がはかどります。

また、大切な情報の控えを別の場所に保存しておくことを「控えの保存」と言いますが、この控えの保存場所にも分かりやすい名前を付けておくことが重要です。例えば、「控え保存用」といった名前を付けておけば、間違えて必要な情報を消してしまう危険を減らせます。

記憶装置をいくつかの領域に分けて使うことを「分割」と言いますが、この分割したそれぞれの領域にも、適切な名前を付けて管理すると便利です。例えば、「書類保存領域」「動画保存領域」など、用途に合わせた名前を付ければ、情報の整理が簡単になります。

このように、ボリュームラベルは記憶装置の中身を整理し、情報の安全を守る上で欠かせないものです。適切なボリュームラベルを設定することで、作業の効率を高め、情報の紛失や誤削除といったトラブルを防ぎ、安心して計算機を使うことができます。

| 用語 | 説明 | 例 | メリット |

|---|---|---|---|

| ボリュームラベル | 記憶装置につける分かりやすい名前 | 写真、仕事資料、控え保存用、書類保存領域、動画保存領域 | 必要な情報を探す手間が省ける、情報の紛失や誤削除といったトラブルを防げる |

| 控えの保存 | 大切な情報の控えを別の場所に保存しておくこと | 控え保存用 | 間違えて必要な情報を消してしまう危険を減らせる |

| 分割 | 記憶装置をいくつかの領域に分けて使うこと | 書類保存領域、動画保存領域 | 情報の整理が簡単になる |

まとめ

多くの記憶装置や場所を扱う場合、それぞれの見分けが難しく、どれがどれか分からなくなることがあります。例えば、写真や動画、仕事で使う書類などを整理せずに置いておくと、必要な時にすぐに見つけることが難しくなりますよね。そのような時に役立つのが、ボリュームラベルです。

ボリュームラベルとは、記憶装置に分かりやすい名前を付ける機能です。パソコンで例えると、たくさんの引き出しがある棚に、それぞれ「写真」「動画」「書類」といったラベルを貼るようなものです。このラベルのおかげで、どの引き出しに何が入っているか一目で分かります。

ボリュームラベルは「ボリューム名」とも呼ばれ、パソコンやスマホなどの機械の種類によって設定方法は異なります。しかし、どの機械でも、このラベルを付けることで記憶装置の管理や操作が格段に楽になります。

例えば、複数の外付け記憶装置を使っている場合、「旅行の写真(2023年夏)」、「仕事用データ(2024年)」といった具体的なラベルを付ければ、必要なデータをすぐに見つけることができます。また、間違って必要なデータを消してしまうリスクも減らせます。ラベルが付いていれば、どの記憶装置に重要なデータが入っているかがすぐに分かるので、うっかり消してしまう可能性が低くなります。

データの整理整頓、作業の効率化、そしてデータ消失の危険性を減らす。ボリュームラベルは、一見すると小さな作業ですが、これらの効果によって、長期的に見ると大きな違いが生まれます。分かりやすい名前を付けることで、将来の自分自身はもちろん、他の誰かがそのデータを使うことになった場合でも、データの扱いがとても簡単になります。日頃からこまめにラベルを付ける習慣を身に付け、記憶装置を上手に活用しましょう。

| ボリュームラベル(ボリューム名)とは | メリット |

|---|---|

| 記憶装置に分かりやすい名前を付ける機能 |

|

| 例:複数の外付け記憶装置に「旅行の写真(2023年夏)」「仕事用データ(2024年)」といったラベルを付ける |