電源断で消える記憶、揮発性メモリーの重要性

ITを学びたい

先生、『揮発性メモリー』って電源を切るとデータが消えるメモリーのことですよね?他にどんな特徴がありますか?

IT専門家

そうだね。電源を切るとデータが消えるのが一番大きな特徴だ。 一般的に『揮発性メモリー』は『不揮発性メモリー』に比べて読み書きの速度が速いんだよ。

ITを学びたい

なるほど。では、パソコンで作業しているときのデータはどこに保存されているんですか?

IT専門家

作業中のデータは主に『揮発性メモリー』に保存されている。だから、急に電源が落ちてしまうと作業中のデータは消えてしまうんだ。こまめに保存することが大切だよ。

揮発性メモリーとは。

コンピューターで使われる記憶装置の中には、電源を切ると記憶していた内容が消えてしまうものがあります。この種類の記憶装置を『揮発性メモリー』といいます。よく使われるディーラムやラムと呼ばれるものも、ほとんどがこの揮発性メモリーです。逆に、電源を切っても記憶内容が消えない記憶装置は、不揮発性メモリーと呼ばれます。揮発性メモリーは揮発メモリーと呼ばれることもあります。

一時記憶の仕組み

計算機は、様々な情報を扱うために、記憶装置を用います。この記憶装置は、大きく分けて二つの種類に分類できます。一つは、電源を切ると記憶していた内容が消えてしまう記憶装置です。もう一つは、電源を切っても記憶していた内容が保持される記憶装置です。前者は一時記憶装置、後者は永久記憶装置と呼ばれます。

一時記憶装置は、計算機が動いている間だけ情報を記憶しておく、一時的な記憶の場所として働きます。これは、ちょうど黒板のようなものです。黒板に何かを書けば一時的に内容は保存されますが、黒板を消せば内容は消えてしまいます。この一時記憶装置は、計算機の処理速度に大きく関わっています。計算機の処理を速くするために重要な役割を担っているのです。

もし一時記憶装置がなければ、計算機は必要なデータをその都度永久記憶装置から読み込まなければなりません。永久記憶装置は、一時記憶装置に比べて読み書きの速度が遅いため、計算機の処理速度が大幅に低下してしまいます。

例えば、文章を書いているとしましょう。一時記憶装置は、今まさに書いている文章を一時的に保存する場所です。もし一時記憶装置がなければ、一文字書くたびに、文章全体を永久記憶装置に保存し、読み込み直す必要が出てきます。これは非常に時間がかかり、文章を書く作業は大変なものになるでしょう。

このように、一時記憶装置は計算機にとって必要不可欠な存在と言えるのです。計算機の処理速度を向上させる上で、一時記憶装置は重要な役割を果たしています。また、一時記憶装置の容量が大きいほど、一度に多くの情報を扱うことができ、より複雑な処理を行うことが可能になります。

| 記憶装置の種類 | 説明 | 特徴 | 役割 |

|---|---|---|---|

| 一時記憶装置 | 電源を切ると記憶内容が消える | 読み書き速度が速い | 計算機の処理速度向上に貢献 一時的にデータを保存 |

| 永久記憶装置 | 電源を切っても記憶内容が保持される | 読み書き速度が遅い | 永続的にデータを保存 |

主な種類と特徴

情報を一時的に記憶する揮発性記憶装置には、用途に応じて様々な種類が存在します。中でも、代表的なものがディーラム(DRAM)です。

ディーラムは、私たちの日常で使うパソコンや携帯電話など、多くの機器で使われている、最も普及している揮発性記憶装置です。ディーラムは、小さな蓄電器のような部品を使って情報を記憶します。この部品に電気をためることで情報を保持する仕組みです。しかし、この蓄電器は電気を長くためておくことができません。そのため、常に電気を補充する作業が必要になります。この作業を再書き込みと呼び、ディーラムはこの再書き込みを繰り返すことで、情報を保持し続けています。この再書き込み作業が必要なため、ディーラムは電力の供給がなくなると、記憶していた情報が消えてしまいます。

ディーラム以外にも、エスラム(SRAM)と呼ばれる揮発性記憶装置もあります。エスラムはディーラムに比べて、情報の読み書きの速度が非常に速いという特徴があります。しかし、エスラムは製造するための費用が高く、たくさんの情報を記憶させることが難しいという欠点もあります。そのため、エスラムは、よく使う情報を一時的に保存しておく、一時記憶装置などに使われています。一時記憶装置は、主記憶装置よりも処理速度が求められるため、エスラムの高速性が活かされます。

このように、揮発性記憶装置には様々な種類があり、それぞれ得意な分野や不得意な分野があります。機器の用途や目的に合わせて、最適な揮発性記憶装置が選ばれています。それぞれの記憶装置の仕組みや特徴を理解することで、機器の性能をより深く理解することに繋がります。

| 種類 | 特徴 | 用途 | 長所 | 短所 |

|---|---|---|---|---|

| DRAM | 小さな蓄電器のような部品を使って情報を記憶し、常に電気を補充する必要がある。 | パソコン、携帯電話など | 普及している。 | 電力の供給がなくなると情報が消える。 |

| SRAM | 情報の読み書きの速度が非常に速い。 | 一時記憶装置など | 高速処理が可能。 | 製造費用が高く、多くの情報を記憶させることが難しい。 |

処理速度への影響

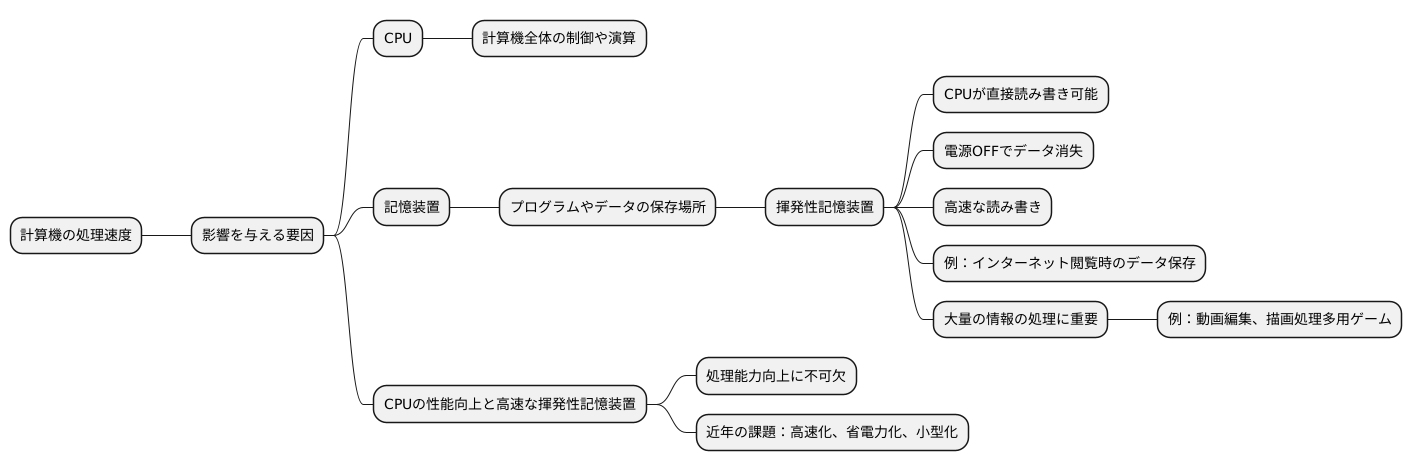

計算機の処理速度は、様々な要因に左右されますが、中でも中央演算処理装置(CPU)と記憶装置の速度は特に大きな影響を与えます。中央演算処理装置は、計算機全体の制御や演算を行う中核部分であり、その性能が高いほど、処理速度は速くなります。また、記憶装置は、プログラムやデータを保存する場所であり、この記憶装置への読み書き速度も処理速度に直結します。

記憶装置には、様々な種類がありますが、中でも揮発性記憶装置は、中央演算処理装置が直接読み書きできる記憶領域であるため、処理速度への影響が非常に大きいです。揮発性記憶装置は、電源が切れると記憶内容が消えてしまう性質がありますが、読み書き速度が非常に速いという利点があります。インターネットを閲覧する際、表示に必要なデータは一時的に揮発性記憶装置に保存されます。もし、この揮発性記憶装置の速度が遅ければ、情報の読み込みに時間がかかり、表示が遅延する原因となります。

動画の編集や描画処理を多用する遊戯など、大量の情報を扱う作業では、揮発性記憶装置の速度はさらに重要になります。高性能な揮発性記憶装置を搭載することで、滑らかな動画再生や、反応の良い操作性を実現できるため、快適な作業環境を構築することができます。

中央演算処理装置の性能向上だけでなく、高速な揮発性記憶装置の採用も、計算機の処理能力を向上させる上で不可欠な要素と言えるでしょう。近年の計算機は、処理速度の向上だけでなく、消費電力の低減や小型化も求められています。そのため、揮発性記憶装置も、高速化だけでなく、省電力化や小型化も重要な開発課題となっています。

不揮発性メモリーとの違い

電気がなくなっても記憶が消えない記憶装置のことを、不揮発性記憶装置といいます。これは、電気がなくなると記憶が消えてしまう揮発性記憶装置と反対の特徴を持っています。この二つの記憶装置は、まるでコンピューターの両輪のように、それぞれの得意分野を生かして働いています。

不揮発性記憶装置の一番の強みは、電源を切っても記憶した内容が消えないことです。そのため、写真の保存や仕事の書類、お気に入りの音楽など、大切なデータの保管場所として最適です。代表的なものとしては、昔ながらの記憶装置であるハードディスクや、読み書きの速度が速いことで知られるSSD、持ち運びに便利なUSB記憶装置などがあります。これらの記憶装置のおかげで、私たちは安心してコンピューターを使えるのです。

一方で、揮発性記憶装置は、電気が供給されている間だけデータを記憶できます。電源を切ると、記憶していた内容はすべて消えてしまいます。まるで、黒板にチョークで書いた文字を消すように、きれいに消えてしまうのです。しかし、揮発性記憶装置は不揮発性記憶装置に比べて、処理速度が非常に速いという特徴があります。この速さのおかげで、コンピューターは複雑な計算やたくさんの指示を瞬時にこなすことができるのです。

コンピューターは、この二つの異なる性質を持つ記憶装置を上手に使い分けています。処理速度が求められる作業には揮発性記憶装置を、データの保管には不揮発性記憶装置をと、それぞれの長所を生かして効率的に作業を進めているのです。例えるなら、揮発性記憶装置は作業机、不揮発性記憶装置は倉庫のような役割です。作業机の上で必要な書類を広げ、作業が終わったら倉庫にしまう。この二つの場所があるおかげで、私たちはスムーズに作業を進めることができるのです。このように、揮発性記憶装置と不揮発性記憶装置は、お互いに支え合い、補い合うことで、コンピューターの性能を最大限に引き出しているのです。

| 項目 | 揮発性記憶装置 | 不揮発性記憶装置 |

|---|---|---|

| 電源OFF時のデータ | 消える | 消えない |

| 処理速度 | 速い | 遅い |

| 用途 | 作業領域 | データ保管 |

| 例え | 作業机 | 倉庫 |

| 具体例 | (本文に明記なし) | ハードディスク、SSD、USBメモリ |

今後の技術発展

計算機を動かす技術は、近年目覚ましい発展を遂げています。特に、情報を一時的に記憶する揮発性記憶装置の進化は目を見張るものがあります。より速く、より多くの情報を記憶できる装置の開発が進み、計算機の性能向上に大きく貢献しています。

例えば、情報を一時的に保管する記憶装置の一つであるDRAMは、DDR5やDDR6といった新しい規格が登場しています。これらの新しい規格は、従来のものよりも速い情報のやり取りを実現しています。情報を伝える速度が上がることで、計算機はより速く仕事ができるようになります。また、立体的に部品を積み重ねる技術によって、記憶装置により多くの情報を詰め込む取り組みも進んでいます。限られた面積により多くの情報を記憶できるようになるため、計算機全体の大きさを小さくすることにも繋がります。

これらの技術革新は、計算機の性能を飛躍的に向上させ、複雑な計算もあっという間にこなせるようにしています。例えば、膨大な量の情報を扱う人工知能や、緻密な画像を扱う映像編集なども、高性能な記憶装置によって支えられています。今後、揮発性記憶装置の技術発展は、計算機の進化を支える重要な役割を担うと考えられます。より高性能な計算機が登場することで、私たちの生活はさらに便利で豊かになるでしょう。

さらに、計算機が使う電力の量を減らし、発熱を抑えるための研究も進められています。電力の消費を抑えることは、地球環境への負担を減らすことに繋がります。また、発熱を抑えることで、計算機をより小型化したり、安定して動作させたりすることが可能になります。これらの技術開発は、環境に優しい計算機の実現に貢献し、持続可能な社会の実現に貢献していくと期待されています。

| 技術革新 | 効果 | 具体例 |

|---|---|---|

| 高速化 | 計算機の性能向上 | DDR5, DDR6 |

| 大容量化 | 小型化 | 部品の立体積層 |

| 省電力化・低発熱化 | 環境負荷軽減、小型化、安定動作 | – |