複数画面表示の活用

ITを学びたい

先生、『マルチディスプレー』って、どういう意味ですか?

IT専門家

簡単に言うと、1台のコンピューターに複数の画面を繋げて、作業スペースを広げることだよ。例えば、パソコンに2つ画面を繋げて、片方で資料を見ながら、もう片方で文章を書いたりできるんだよ。

ITを学びたい

なるほど!二つの画面を使うと便利そうですね!でも、パソコンに画面を二つ繋げるには、何か特別な装置が必要なんですか?

IT専門家

うん、画面を増やすには『ビデオカード』っていう部品を追加する必要がある場合が多いね。でも、最近のコンピューターは、最初から複数の画面に対応しているものもあるんだよ。

multi displayとは。

『複数の画面表示』とは、1台の計算機に複数の画面を繋いで表示する範囲を広げることを指します。また、その機能自体も指します。複数の画面を繋ぐには、通常、画像信号を出す部品を追加する必要があります。『多画面表示』とも呼ばれます。特に画面を2台繋いだ場合は『2画面表示』、3台繋いだ場合は『3画面表示』と言います。

はじめに

近頃は、計算機技術の進歩がめざましく、様々な使い道が生まれています。中でも、画面を複数表示する方法は、仕事の効率を上げるための有力な手段として、人々の関心を集めています。画面を一つだけ使って仕事をするよりも、複数の画面を同時に使うことで、多くの情報を一度に把握できるだけでなく、仕事内容の切り替えも滑らかにできるという利点があります。

たとえば、資料を見ながら文章を作成する場合、一つの画面に資料、もう一つの画面に文章作成ソフトを表示すれば、視線を大きく動かすことなく作業できます。画面を切り替える手間が省けるため、思考の流れを妨げられることなく、仕事に集中できます。また、表計算ソフトで複雑な計算を行う際、複数のシートを同時に表示することで、データの確認や比較が容易になり、ミスを減らすことにも繋がります。インターネットで調べ物をしながら、別の画面で資料を作成するといった使い方も可能です。このように、複数の画面を同時に表示することで、複数の作業を並行して進められるため、全体の作業時間を大幅に短縮できます。

さらに、画面を複数表示する方法は、仕事の効率を上げるだけでなく、仕事の質を高めることにも繋がります。多くの情報を一度に把握できるため、より広い視野で物事を考えられるようになります。たとえば、市場調査のデータを見ながら、新商品の企画書を作成する場合、複数の画面に市場の動向や競合他社の情報などを表示することで、より多角的な視点から企画を練り上げることができます。また、画面の切り替えがスムーズになることで、思考の中断が減り、創造的な発想が生まれやすくなります。

この記事では、画面を複数表示する方法の利点や導入方法、注意点などを詳しく説明していきます。画面を複数表示する方法をうまく活用することで、仕事の効率と質を飛躍的に高め、より快適な仕事環境を実現できるでしょう。

| メリット | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 情報の把握 | 多くの情報を一度に把握できる | 資料を見ながら文章を作成する際に、資料と文章作成ソフトを別々の画面に表示する |

| 作業の切り替え | 仕事内容の切り替えが滑らかになる | インターネットで調べ物をしながら、別の画面で資料を作成する |

| ミスの減少 | データの確認や比較が容易になり、ミスを減らせる | 表計算ソフトで複数のシートを同時に表示して、データを確認・比較する |

| 作業の並行処理 | 複数の作業を並行して進められる | 複数の作業を同時に行うことで全体の作業時間を短縮 |

| 広い視野 | より広い視野で物事を考えられる | 市場調査データを見ながら新商品の企画書を作成する際に、市場動向や競合情報を複数の画面に表示する |

| 多角的な視点 | より多角的な視点から企画を練り上げられる | 市場調査データを見ながら新商品の企画書を作成する際に、市場動向や競合情報を複数の画面に表示する |

| 創造的な発想 | 思考の中断が減り、創造的な発想が生まれやすくなる | 画面の切り替えがスムーズになることで、思考の中断が減り、創造的な発想が生まれやすくなる |

複数画面表示の利点

仕事をする上で、机の広さは作業効率に大きく関わってきます。机が広いほど、多くの資料を広げられ、作業しやすくなります。画面表示もこれと同じことが言えます。複数画面表示は、パソコンを使う上での机の広さを広げることと言えるでしょう。

複数画面表示の一番の利点は、作業領域が広がることです。例えば、一つの画面に設計図を表示し、もう一つの画面で設計書を作成するとします。画面を行き来する必要がなく、視線を動かすだけで必要な情報を確認できます。画面を切り替える手間が省けるため、作業のスピードアップ、ひいては仕事の効率アップに繋がります。

また、同時に複数の仕事に取り組むことも容易になります。例えば、商品の受注状況を一つの画面で確認しながら、もう一つの画面で商品の発送準備を進めることができます。このように、複数の作業を同時に行うことで、全体の作業時間を短縮できます。

加えて、画面を広く使えることで、目に掛かる負担も軽減されます。一つの画面に複数の窓を表示させると、それぞれの窓は小さくなってしまいます。文字や図表も小さくなり、それらを無理に見ようとすると目に負担がかかります。複数画面表示であれば、窓を小さくする必要がないため、文字や図表も見やすく、目の疲れを軽減することに繋がります。

このように、複数画面表示は作業効率の向上、作業時間の短縮、目の負担軽減など、多くの利点があります。作業環境を改善したいと考えている方は、複数画面表示を検討してみてはいかがでしょうか。

| 複数画面表示の利点 | 詳細 |

|---|---|

| 作業領域の拡大 | 複数の資料やアプリケーションを同時に表示できるため、作業効率が向上します。例:設計図を見ながら設計書を作成、受注状況を確認しながら発送準備 |

| 作業時間の短縮 | 画面の切り替えが不要になり、複数の作業を同時に行えるため、作業時間を短縮できます。 |

| 目の負担軽減 | 画面を広く使えるため、文字や図表も見やすく、目の疲れを軽減できます。 |

導入方法

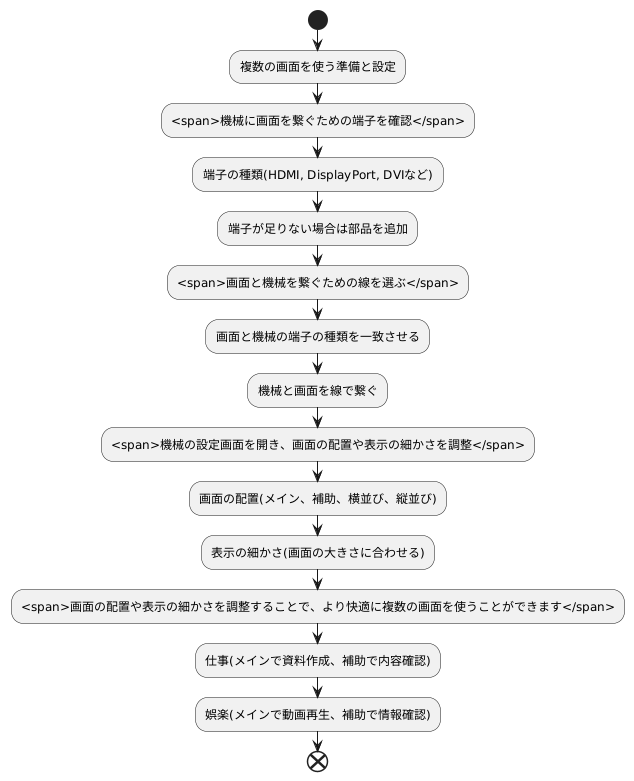

複数の画面を同時に使うことで、仕事の効率が上がったり、娯楽を楽しんだりできます。複数の画面を使うための準備と設定について説明します。

まず、お使いの機械に画面を繋ぐための端子がいくつあるかを確認しましょう。最近の機械は、大抵の場合、複数の画面を繋ぐための端子が備えられています。画面を繋ぐための端子の種類はいくつかあり、代表的なものとして「エイチディーエムアイ」「ディスプレイポート」「ディーブイアイ」などが挙げられます。機械に画面を繋ぐための端子が足りない場合は、画面出力に対応した部品を追加することで端子の数を増やすことができます。

次に、画面と機械を繋ぐための線を選びましょう。画面と機械を繋ぐための線は、画面に備え付けられている端子の種類と機械に備え付けられている端子の種類が一致する必要があります。適切な線を選んだら、機械と画面を線で繋ぎます。

機械と画面を繋いだら、機械の設定画面を開き、画面の配置や表示の細かさなどを調整しましょう。画面の配置は、使う人の好みに合わせて自由に設定できます。どの画面をメインで使うか、どの画面を補助的に使うかを設定したり、画面を横方向に並べたり、縦方向に並べたりすることもできます。表示の細かさは、画面の大きさによって適切な値が異なります。一般的には、画面が大きいほど、表示の細かさを高く設定できます。

画面の配置や表示の細かさを調整することで、より快適に複数の画面を使うことができます。例えば、仕事で使う場合は、メインの画面で資料を作成し、補助の画面で資料の内容を確認することができます。娯楽で使う場合は、メインの画面で動画を再生し、補助の画面で動画に関する情報を調べることができます。

画面設定の調整

表示画面の設定方法は、機械の種類によって違いますが、共通して設定できる項目があります。ここでは、よく設定を変更する項目について説明します。画面に表示する点の数を調整する設定を「解像度」といいます。この値を大きくすると、より細かい部分まで表示され、文字や画像がよりはっきりと見えます。小さな文字を読むことが多い場合や、画像編集など細かい作業をする場合は、解像度を高く設定すると良いでしょう。解像度を高くすると、表示される情報量が増えるため、画面全体が見にくくなることがあります。その場合は、表示する文字の大きさを調整することで見やすくすることができます。画面の向きについては、通常「横」と「縦」の二種類から選べます。パソコンでは横向きで使用することが一般的ですが、文章作成など縦長の資料を扱う場合は、縦向きにすると便利です。書類作成ソフトの中には、縦書き表示に適した編集機能を持っているものもあります。画面の向きは、作業内容に応じて切り替えることで、効率よく作業を進めることができます。画面のちらつきを抑え、滑らかに表示するための設定項目に「画面書き換え回数」があります。これは、一秒間に画面全体を書き換える回数を表し、この値が大きいほど、動画など動きのある映像が滑らかに表示されます。逆に、値が小さいと画面のちらつきが目立ち、目が疲れやすくなることがあります。画面書き換え回数は、使用している表示画面の種類によって設定できる値が決まっているため、表示画面の性能に合った値に設定する必要があります。これらの設定以外にも、表示画面ごとに異なる背景画像を設定することができます。背景画像は、好みの写真やイラストを設定することで、作業環境をより快適にカスタマイズできます。設定によっては、決まった時間ごとに背景画像を自動的に切り替える機能を持つものもあります。

| 設定項目 | 説明 |

|---|---|

| 解像度 | 画面に表示する点の数。値が大きいほど、文字や画像がはっきりと表示される。 |

| 画面の向き | 横向きと縦向きを選択可能。作業内容に応じて切り替える。 |

| 画面書き換え回数 | 1秒間に画面全体を書き換える回数。値が大きいほど、動画などが滑らかに表示される。 |

| 背景画像 | 好みの画像を設定することで、作業環境をカスタマイズできる。 |

注意点

いくつもの画面を同時に使う仕組みにする際には、いくつか気を付けることがあります。まず、画面の大きさや画面の細かさを揃えることが大切です。画面の大きさがバラバラだと、目線を大きく動かす必要があり、目が疲れてしまうことがあります。机の上に置いた書類に目を落とすときのように、大きな画面と小さな画面に交互に目を向けると、目の周りの筋肉への負担が大きくなります。また、画面の細かさ、つまりは表示される情報量の密度が違うと、文字の大きさが画面ごとに変わってしまい、とても見づらくなります。小さな画面にたくさんの情報を詰め込むと、文字が小さくなり、読むのが大変になります。逆に、大きな画面に少しの情報しか表示しないと、文字が大きくなりすぎて、全体を把握するのが難しくなります。

さらに、映像を映し出す部品の性能が低いと、いくつもの画面を同時に表示したときに動きが遅くなることがあります。例えば、大きな会場でたくさんの画面に映像を映し出すときのように、多くの情報を同時に処理する必要があるため、映像を映し出す部品にも高い性能が求められます。もし性能が低いと、映像がカクカクしたり、表示が遅れたりして、作業の効率が落ちてしまいます。スムーズにいくつもの画面を使うには、ある程度の性能を持った映像を映し出す部品が必要です。

最後に、画面の配置にも気を配る必要があります。画面の位置が適切でないと、首や肩に負担がかかり、体に悪影響を及ぼす可能性があります。例えば、画面を斜めに配置すると、首を傾けて画面を見ることになり、肩こりや首の痛みを引き起こす原因となります。画面は正面にまっすぐ配置し、目線の高さに調整することで、体への負担を軽減できます。これらの点に注意して、使いやすい環境を作ることが大切です。

| 項目 | 注意点 |

|---|---|

| 画面の大きさ/細かさ | 画面の大きさや細かさを揃える(大きさが異なると目線が動き、目が疲れる。細かさが異なると文字の大きさが変わり見づらい) |

| 映像出力部品の性能 | 性能が低いと、同時表示で動きが遅くなる(カクつき、表示遅延など) |

| 画面の配置 | 正面にまっすぐ配置、目線の高さに調整(斜め配置は首や肩に負担) |

まとめ

複数の画面を同時に表示できる機能は、仕事の効率を大きく上げてくれる強力な道具です。まるで机の広さが倍になったように感じられ、作業がとてもはかどります。資料作りや、複雑な組み合わせが必要な文字列の組み立て、動画の編集作業など、様々な場面でその効果を実感できるでしょう。

例えば、資料作りでは、片方の画面に参考資料を表示しながら、もう片方の画面で資料を作成することができます。いちいち画面を切り替える手間が省けるため、作業の流れを止めることなく、集中して取り組むことができます。また、文字列の組み立て作業においても、複数の画面に関連情報や指示書などを表示することで、確認の手間を減らし、ミスを減らすことができます。動画編集では、素材となる動画や画像を一覧表示しながら、編集作業を行うことで、作業効率を大幅に向上させることが可能です。

嬉しいことに、この複数の画面表示機能は導入も比較的簡単です。多くのコンピューターが標準でこの機能に対応しており、画面とコンピューターを繋ぐための配線と設定を行うだけで、すぐに使い始めることができます。費用もそれほど高くなく、簡単に作業環境を改善できる方法と言えるでしょう。

ただし、いくつか注意点もあります。画面を増やすことで消費電力も増えるため、電気料金が上がる可能性があります。また、画面の配置や明るさなどを適切に設定しないと、目に負担がかかり、かえって作業効率が落ちてしまうこともあります。さらに、画面が増えたことで、整理整頓が難しくなり、どこに何があるのか分からなくなってしまうという事態も起こり得ます。

これらの注意点に気を付けながら、自分の作業内容や好みに合った画面の配置や大きさなどを工夫することで、快適な作業空間を作ることができます。複数の画面表示の利点を最大限に活かし、より効率的に仕事を進めていきましょう。

| メリット | デメリット | 使用例 |

|---|---|---|

| 作業効率向上 | 消費電力増加 | 資料作成 |

| 作業の集中化 | 目の負担増加 | 複雑な文字列組み立て |

| ミス減少 | 整理整頓の難化 | 動画編集 |

| 導入が簡単 | ||

| 費用が安い |