記憶装置の区分け:セクタとは

ITを学びたい

先生、『セクタ』って、データの記録単位だっていうのはなんとなくわかるんですけど、もう少し詳しく教えてもらえますか?

IT専門家

いいかい? 例えば、ピザを想像してみよう。ピザ全体がハードディスクだとすると、ピザを放射状に切った一切れ一切れが『セクタ』に当たるんだよ。

ITを学びたい

なるほど!じゃあ、中心から外側への丸い線は?

IT専門家

それは『トラック』と呼ばれるもので、レコードの溝のようなものだね。そして、複数のセクタが集まって『クラスター』と呼ばれる塊になる。データはこのクラスター単位で読み書きされるんだよ。

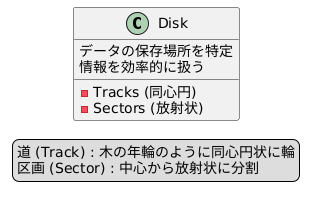

sectorとは。

コンピュータ関係の用語で、『セクタ』(または『扇形』)について説明します。セクタとは、ハードディスクやフロッピーディスクのような円盤型のデータ保存場所で、データを書き込む一番小さな単位のことです。円盤に中心から外へ向かって同心円状に引かれた線を『トラック』と言いますが、このトラックを放射状にケーキを切るように等しく分割した部分をセクタと呼びます。つまり、データを読み書きする際には、このセクタ単位で行われます。関連用語として『トラック』や『クラスター』があります。

記録の基礎単位

計算機は情報を記憶するために、記憶装置と呼ばれる部品を使います。特に、円盤の形をした記憶装置、例えば、硬い円盤や柔らかな円盤などでは、情報を書き込む最小の単位を区画と呼びます。硬い円盤や柔らかな円盤の表面は、中心から外側に向かって、木の年輪のように何層にも分かれた道のようなもので区切られています。それぞれの道は、さらに放射状に、扇形に分割され、この一つ一つが区画です。ちょうど、街の地図で、道路によって区切られた一つ一つの街区のようなものです。この区画は、情報のかたまりを保存する場所であり、計算機が膨大な情報の中から必要な情報を見つけ出すための住所のような役割を果たします。

情報を記録する際には、この区画単位で書き込まれます。例えば、一枚の写真や一つの文章といった情報のかたまりは、必ずしも一つの区画に収まるとは限りません。大きな情報のかたまりは、複数の区画にまたがって記録されることもあります。逆に、小さな情報のかたまりであれば、一つの区画にまとめて複数の情報が記録されることもあります。区画の大きさは記憶装置の種類によって異なり、一般的には数百から数千の文字を記録できる程度の大きさです。

計算機は、この区画の位置を特定するための番号を管理しており、必要な情報を素早く探し出すことができます。例えば、ある文章を探したい場合、計算機はその文章がどの区画に記録されているかを調べ、その区画から情報を読み出します。このように、区画は情報を整理して保存し、効率的に読み書きするための重要な仕組みです。円盤状の記憶装置だけでなく、他の種類の記憶装置でも、区画と似たような仕組みが使われており、情報を整理して管理する上で欠かせないものとなっています。計算機が大量の情報を扱うことができるのは、この区画のような仕組みのおかげと言えるでしょう。

| 用語 | 説明 |

|---|---|

| 記憶装置 | 情報を記憶するための計算機の部品。例:硬い円盤、柔らかな円盤 |

| 区画 | 記憶装置に情報を書き込む最小の単位。情報の住所のような役割を果たす。 |

| 区画の構造(円盤状記憶装置) | 同心円状のトラックと放射状の線で区切られた扇形。街の地図の街区に例えられる。 |

| 情報と区画の関係 | 大きな情報は複数の区画にまたがり、小さな情報は一つの区画に複数記録される場合もある。 |

| 区画の大きさ | 記憶装置の種類によって異なり、数百から数千文字程度。 |

| 区画の管理 | 計算機は区画の位置を特定する番号を管理し、情報へのアクセスを効率化している。 |

セクタの大きさ

記憶装置の中の情報を整理して保存するために、区分けされた領域をセクタと言います。このセクタの大きさは、どれだけの情報を一つの区画に保存できるかを決める重要な要素です。昔から、一つのセクタには512バイトの情報を入れるのが一般的でした。これは、昔のパソコンの技術では、この大きさが情報の読み書きを速く行うのにちょうど良かったからです。512バイトという大きさは、当時の技術の限界と、読み書きの速さのバランスを考えて決められました。

例えば、短い文章や小さな絵などは、512バイトあれば十分に保存できます。この大きさのおかげで、情報の整理や管理がしやすくなっていました。しかし、パソコンの技術は日々進歩しています。最近では、もっと多くの情報を保存できる大きなセクタも使われるようになってきました。例えば、4096バイト(4キロバイト)のセクタを持つ記憶装置も増えてきました。大きなセクタを使うと、一度にたくさんの情報を読み書きできるので、処理速度が向上します。特に、大きな動画や高画質の写真など、たくさんの情報を扱う場合には、この差が大きくなります。

とはいえ、今でも512バイトのセクタは多くの記憶装置で使われています。小さな情報でも無駄なく保存でき、効率的な管理ができるからです。また、昔から使われている仕組みなので、色々な機器との互換性が高いという利点もあります。今後、パソコンの技術がさらに進歩すれば、セクタの大きさも変わっていくかもしれません。しかし、512バイトという大きさは、記憶装置の歴史の中で重要な役割を果たしてきた、基本的な単位と言えるでしょう。

| セクタの大きさ | メリット | デメリット | 備考 |

|---|---|---|---|

| 512バイト |

|

|

|

| 4096バイト (4キロバイト) |

|

|

|

円盤の分割

情報を保存する円盤状の装置、例えば硬い円盤や柔らかな円盤などは、その中心から外側へ向かって、木の年輪のように同心円状に幾つもの輪に分かれています。この輪の一つ一つを「道」と呼びます。ちょうどレコード盤の溝を想像すると分かりやすいでしょう。レコード盤には、中心から外側へらせん状に溝が刻まれていますが、硬い円盤や柔らかな円盤の場合は、この溝が同心円状に並んでいるのです。

しかし、道だけを分けても、データの場所を細かく指定するにはまだ不十分です。そこで、それぞれの道は、中心から放射状に、まるでピザを切るようにさらに細かく分割されます。この細かく分けられた一つ一つの領域を「区画」と呼びます。レコード盤で例えるなら、一つの溝に沿って刻まれた音声信号の一つ一つが区画に相当すると言えるでしょう。

このように、円盤を道と区画に分割することで、データの保存場所を特定しやすくなります。例えば、3番目の道、5番目の区画といったように、住所のように場所を指定することで、目的のデータへすぐにたどり着くことができます。これは、図書館で特定の本を探す際に、書庫や棚、そして本の番号で場所を特定するのと似ています。

道と区画への分割は、円盤状の記憶装置で情報を効率的に扱うための基本的な仕組みです。この仕組みのおかげで、必要な情報を迅速に読み書きすることができ、私たちの暮らしを支える様々な機器の動作をスムーズにしています。

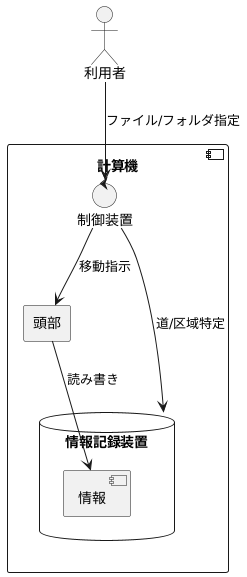

データへのアクセス

計算機が情報を記録した場所を読み書きするには、まず情報の在り処を探すことから始まります。情報を記録する装置は、情報を整理して格納するために、番地のようなものを持っています。例えば、回転する円盤に情報を記録する装置の場合、どの円周の上のどの区画にあるのかを特定することで、情報の場所が分かります。この円周を道、区画を区域と呼ぶことにしましょう。計算機は、まず目的の情報がどの道と区域にあるのかを探し出します。情報を読み書きする部品は頭と呼ばれ、この頭が指定された道と区域まで移動します。回転する円盤に情報を記録する装置だけでなく、薄い円盤に情報を記録する装置も、頭が目的の区域まで移動して情報の読み書きを行います。

この一連の動作は、計算機全体を制御する仕組みによって自動的に行われます。利用者は、情報が具体的にどの道や区域に記録されているかなどを意識する必要はありません。まるで本棚から本を取り出すように、ファイル名やフォルダ名などを指定するだけで、必要な情報に簡単にアクセスできます。

この自動化された精緻な仕組みのおかげで、私たちは膨大な量の情報を効率的に整理し、必要な情報を素早く取り出すことが可能になっています。もしこの仕組みがなければ、私たちは情報の在り処を探すだけで膨大な時間と労力を費やすことになり、情報の活用は非常に困難なものになるでしょう。この仕組みは、現代社会における情報の活用を支える重要な基盤技術の一つと言えるでしょう。

他の記録単位との関係

情報を記録する装置、例えば、硬い円盤や柔らかな円盤には、情報を書き込むための様々な大きさの区分けがあります。まるで家を建てる時の、土台となる区画整理のようなものです。一番小さな区分けは「区画」と呼ばれ、これが情報の書き込みにおける最小単位です。しかし、実際には、この「区画」一つ一つを扱うのは非効率的です。そこで、複数の「区画」をまとめて扱うことが一般的です。「集団」と呼ばれるものが、まさに複数の「区画」をまとめた単位で、これは情報整理の仕組みによって管理されています。

情報整理の仕組みは、情報を適切に整理し、速やかに出し入れするために、「区画」よりも大きな単位である「集団」を用いて情報の読み書きを行います。例えるなら、本棚に本を整理するように、「集団」という箱に情報をまとめて整理しているのです。また、「環」と呼ばれるものも存在します。これは、「区画」が集まってできた同心円状の領域で、硬い円盤や柔らかな円盤の物理的な構造を表す単位です。レコード盤の溝のように、円盤上に同心円状に「区画」が並んでいる様子を想像してみてください。

これらの「区画」、「集団」、「環」は、互いに関連し合っており、情報を無駄なく整理し、速やかに出し入れするために重要な役割を担っています。例えば、「集団」の大きさは情報整理の仕組みによって異なり、適切な大きさに設定することで、情報の出し入れにかかる時間を短縮できます。また、「環」の位置によって情報の読み書き速度が変わることもあり、外側の「環」の方が内側の「環」よりも速く読み書きできることが多いです。

「区画」、「集団」、「環」といった様々な単位を理解することで、計算機がどのように情報を整理し、管理しているかをより深く理解することができます。これは、計算機の仕組みを理解する上で非常に重要なことで、より効率的な情報の扱い方や、問題解決への糸口を見つけることにも繋がります。

用語の読み方

情報を記録する装置、例えば、昔よく使われた円盤状の記録媒体や、今も使われている固体状の記録装置などには、情報を書き込むための小さな区画があります。この区画のことを「セクタ」と呼びます。この「セクタ」という言葉は、読むときには二つのパターンがあります。「セクタ」と短く読む方法と、「セクター」と少し伸ばして読む方法です。

どちらの読み方も、広く世間で使われており、意味に違いはありません。会話の中でも、文章の中でも、どちらを使っても意味はきちんと伝わります。あえて違いを挙げるとすれば、専門家が集まる会議や、機器の仕組みを細かく説明する文書では、「セクタ」と短く読むことが多いように感じられます。

しかし、読み方にこだわりすぎる必要はありません。大切なのは、この「セクタ」という言葉が、記録装置の中の最小の書き込み単位を表していることを理解することです。例えば、建物を建てる時の最小単位がレンガだとすれば、記録装置を建てる時の最小単位が「セクタ」に例えられます。データはこの「セクタ」と呼ばれる場所に整理されて書き込まれ、読み出されます。

つまり、「セクタ」とは、情報を記録する装置を細かく区切った一つ一つの区画のことです。この区画があることで、記録装置は秩序を保ち、効率的に情報を管理することができます。読み方はどちらでも構いませんが、「セクタ」が記録装置の基本的な構成要素であることを理解していれば、専門家の話や技術文書の内容もより深く理解できるようになるでしょう。

| 用語 | 説明 |

|---|---|

| セクタ/セクター | 情報記録装置の最小書き込み単位。円盤状記録媒体や固体状記録装置などで使われる。 |

| 読み方 | 「セクタ」と「セクター」の二種類。どちらも意味は同じで、どちらを使っても問題ない。 |

| 専門家 | 会議や技術文書では「セクタ」と短く読むことが多い傾向がある。 |

| 最小単位 | 建物のレンガのように、記録装置におけるデータ書き込みの最小単位。 |

| 役割 | データを整理し、記録装置が効率的に情報を管理することを可能にする。 |