コンピューターを形づくるもの:ハードウェア

ITを学びたい

「ハードウェア」って、具体的にはどんなものを指すのですか?

IT専門家

そうですね。ハードウェアとは、コンピューターを構成する、目に見える部品や機器全体のことです。たとえば、皆さんが今使っているパソコン本体や、マウス、キーボード、ディスプレイなどもハードウェアです。

ITを学びたい

パソコンの中身もハードウェアなんですか?

IT専門家

はい、そうです。パソコンの内部にある、処理を行う部品や、情報を記憶する部品、その他様々な部品も、すべてハードウェアです。これらは、ソフトウェアという、目に見えない指示を出すプログラムと組み合わさって、コンピューターとして動いています。

hardwareとは。

「情報技術」に関する言葉である「ハードウェア」(コンピューターを作る部品全体のこと。コンピューターの本体(中の電子回路も含む)や周りの機器など、実際に手に取れる部分。計算などを行う処理装置、記憶装置、入力装置、出力装置、箱など。⇔ソフトウェア。略して「ハード」とも言う。)について

はじめに

みなさんは「機械の部品」を意味する「ハードウェア」という言葉を聞いたことがありますか?計算機を扱う上で、この「ハードウェア」は切っても切り離せない大切なものです。難しそうに思えるかもしれませんが、実は私たちの身の回りにたくさんあります。今回は、ハードウェアとは一体何なのか、一緒に見ていきましょう。

ハードウェアとは、簡単に言うと、計算機を作る部品全てのことを指します。机の上にある本体はもちろん、画面に文字や絵を表示する装置、文字を入力するための装置、印刷するための装置なども全てハードウェアです。他にも、計算機の中で情報を処理する部品や記憶しておく部品、それらを繋ぐ配線なども含まれます。まるで人間の体のように、様々な部品が組み合わさって、計算機として動いているのです。

では、なぜハードウェアについて学ぶ必要があるのでしょうか?それは、ハードウェアの働きを理解することで、計算機の使い方をより深く理解できるからです。例えば、情報を記憶する部品には限りがあることを知っていれば、不要な情報を整理して、計算機を快適に使えるようになります。また、それぞれの部品がどのような役割を担っているかを知ることで、自分に合った計算機を選ぶこともできます。

ハードウェアの種類は様々ですが、大きく分けて「入力装置」「出力装置」「演算装置」「記憶装置」などがあります。「入力装置」は、キーボードやマウスのように、私たちが情報を計算機に入れるための装置です。「出力装置」は、画面や印刷機のように、計算機から情報を受け取るための装置です。「演算装置」は計算機で様々な計算を行うための装置で、「記憶装置」は情報を保存しておくための装置です。これらの装置が連携して働くことで、計算機は初めて役に立つものになります。

この記事を通して、ハードウェアへの理解を深め、計算機との付き合い方をより豊かなものにしていきましょう。

| ハードウェアの分類 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 入力装置 | 私たちが情報を計算機に入れるための装置 | キーボード、マウス |

| 出力装置 | 計算機から情報を受け取るための装置 | 画面、印刷機 |

| 演算装置 | 計算機で様々な計算を行うための装置 | CPU |

| 記憶装置 | 情報を保存しておくための装置 | メモリ、ハードディスク |

ハードウェアの定義

計算機を構成する物理的な機器全体を、まとめて「機械装置」と呼びます。簡単に言うと、計算機の中で「見える部分」「触れる部分」全てが機械装置です。机の上に置かれている計算機の箱や、文字や映像を表示する画面、文字を入力するためのキーボード、画面上の矢印を動かすためのマウスなども、全て機械装置です。これらは全て、形があり、実際に手に取ることができるものばかりです。

計算機の箱の中にある、複雑な電子回路も機械装置の一部です。たくさんの電子部品が基板に配置され、配線で繋がっています。これらは、普段は箱の中に隠れていて目には見えませんが、触れることができる物理的な実体を持つものなので、機械装置に含まれます。

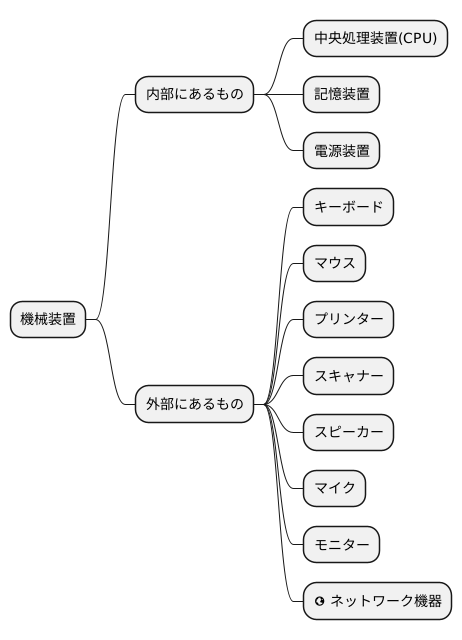

機械装置は、大きく分けて内部にあるものと外部にあるものの2種類に分類できます。内部にあるものとしては、情報を処理する中央処理装置や情報を記憶する記憶装置、計算機に電気を供給する電源装置などがあります。外部にあるものとしては、先ほど説明したキーボードやマウスの他に、印刷をするための印刷機や、音を出すための発音機、映像を記録するための録画機などがあります。これらは計算機本体とは別に、ケーブルで接続して使います。

これらの機械装置が協調して動作することで、計算機は様々な作業を行うことができます。例えば、キーボードで文字を入力すると、その情報は中央処理装置に送られ、処理された後、画面に表示されます。また、記憶装置には、文書や画像などの様々な情報を保存しておくことができます。このように、様々な種類の機械装置が組み合わさることで、計算機は便利な道具として私たちの生活を支えています。

ハードウェアの種類

機械類を構成する部品、いわゆるハードウェアは、それぞれの役割に応じて大きく分類できます。まず、人間の脳に例えられる「処理装置」です。これは、計算や情報の処理を行う、機械にとって最も重要な部品です。処理装置の性能が良いほど、機械は複雑な作業を速くこなすことができます。

次に、情報を記憶しておく「記憶装置」です。これは、文書や写真、動画など、様々な情報を保存しておく場所です。記憶装置には、情報を一時的に保存する種類のものと、長期間保存する種類のものがあります。一時的に保存するものは、機械の電源を切ると情報が消えてしまいますが、長期間保存するものは、電源を切っても情報が消えません。

情報を機械に取り込むための「入力装置」も重要です。文字や指示を入力するための装置で、代表的なものとしては、キーボードやマウスなどがあります。最近では、画面に直接触れて操作するタッチパネルや、音声で指示を与える音声入力なども普及しています。

機械から情報を取り出すための「出力装置」もあります。画面に文字や画像を表示する装置や、紙に印刷する印刷機などです。他にも、音を出すスピーカーなども出力装置に含まれます。これらの装置を通して、機械で処理された情報が私たちに分かりやすい形で提示されます。

最後に、これらの部品全てをまとめて保護する「筐体」です。パソコン本体の箱の部分で、内部の部品を衝撃やほこりから守る役割があります。筐体の材質や形状は様々で、持ち運びやすさや放熱性なども考慮して設計されています。このように、様々な役割を持つハードウェアが組み合わさって、機械は正しく動作するのです。

| 分類 | 役割 | 種類/例 | 補足 |

|---|---|---|---|

| 処理装置 | 計算や情報の処理 | CPUなど | 機械にとって最も重要な部品 |

| 記憶装置 | 情報の記憶 | 一時保存、長期保存 | 電源OFFで情報が消えるものと消えないものがある |

| 入力装置 | 情報を機械に取り込む | キーボード、マウス、タッチパネル、音声入力など | 近年はタッチパネルや音声入力が普及 |

| 出力装置 | 機械から情報を取り出す | ディスプレイ、プリンター、スピーカーなど | 処理された情報を分かりやすい形で提示 |

| 筐体 | 部品全てをまとめて保護 | パソコン本体の箱 | 衝撃やほこりから内部の部品を保護 |

ハードウェアとソフトウェアの関係

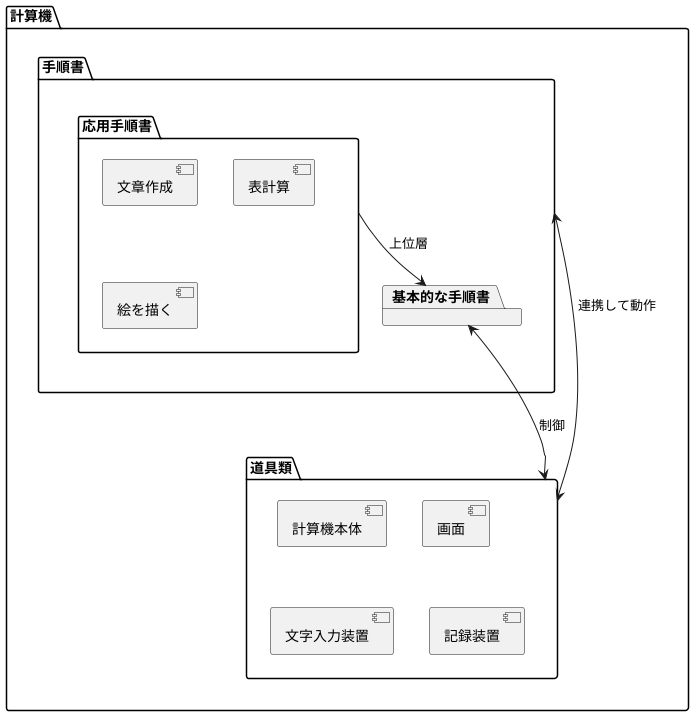

計算機は、目に見える形ある部分と、目に見えない情報の部分が組み合わさって初めて、様々な作業を行うことができます。この形ある部分を「道具類」、情報の部分を「手順書」と呼ぶことにしましょう。道具類だけでは、何の役にも立ちません。例えば、机の上に置かれただけの計算機本体、画面、文字入力装置、記録装置は、人間でいえば体だけがあって心が無い状態です。これらを動かすには、手順書が必要です。

手順書とは、計算機をどのように動かすかを書いた指示書のようなものです。計算機の中で動く様々な道具、例えば表計算や文章作成、絵を描く道具、様々な場所と繋がる道具などは、すべて手順書で動いています。手順書には、計算機を動かすための命令や、計算機が扱う様々な情報が含まれています。道具類は、この手順書の指示に忠実に従って動きます。手順書がなければ、道具類はただの箱や部品の寄せ集めで、何の働きもしません。机の上に置かれたままの計算機本体も、文字入力装置も、画面も、記録装置も、ただそこにあるだけです。

手順書には、大きく分けて二種類あります。一つは計算機を動かすための基本的な手順書で、これは道具類と深く結びついています。もう一つは、計算機で様々な作業をするための手順書で、例えば文章作成や表計算、絵を描く手順書などがあります。これらの手順書は、基本的な手順書の上で動きます。

道具類と手順書は、人間でいえば体と心のようなものです。道具類と手順書が互いに助け合うことで、計算機は様々な作業をこなし、便利な機能を実現できるのです。例えば、文章作成の手順書は、文字入力装置からの文字を受け取り、画面に表示し、記録装置に保存するといった指示を、道具類に出します。道具類はこれらの指示に従って動作し、私たちが文章を作成できるようにしてくれます。このように、道具類と手順書は、密接に連携しながら働いているのです。

ハードウェアの進化

計算機が世に出てから今日まで、機器類は驚くほどの発展を遂げてきました。処理の速さは比べものにならないほど上がり、記憶できる量も大きくなりました。また、大きさは小さくなり、持ち運びできる計算機や携帯電話が広く使われるようになりました。このような発展のおかげで、私たちの暮らしは便利で豊かなものになりました。

初期の計算機は部屋全体を占めるほど巨大で、消費電力も莫大でした。真空管という部品が使われており、故障も多く、専門家しか操作できませんでした。しかし、トランジスタの発明により、計算機の大きさは劇的に小さくなり、消費電力も下がりました。さらに、集積回路の発明は、多くのトランジスタを小さなチップ上に詰め込むことを可能にし、計算機の性能を飛躍的に向上させました。

記憶装置も大きく変わりました。初期の計算機は、パンチカードや磁気テープを使って情報を記憶していましたが、後にハードディスクが登場し、大容量の情報を保存できるようになりました。さらに、近年では半導体を使った記憶装置が普及し、読み書きの速度が大幅に向上しました。これらの記憶装置の進化は、大量の情報を扱う現代社会を支える重要な役割を果たしています。

機器類の小型化も目覚ましいものがあります。かつては机の上に載せるのがやっとだった計算機が、今では手のひらに収まるようになりました。これは、半導体技術の進歩に加え、液晶画面や電池などの部品の小型化、軽量化も大きく貢献しています。

今後も、機器類の発展は続いていくでしょう。より性能が良く、より使いやすい計算機が登場することで、私たちの暮らしはさらに変わっていくでしょう。例えば、人工知能の技術が進化することで、より高度な作業を計算機に任せることができるようになるかもしれません。未来の機器類がどのような発展を遂げるのか、想像してみるのも楽しいですね。

| 項目 | 初期 | 発展 | 現代 |

|---|---|---|---|

| 処理速度 | 遅い | 向上 | 非常に速い |

| 記憶容量 | 小さい | 増大 | 非常に大きい |

| サイズ | 巨大(部屋全体) | 小型化 | 小型(携帯可能) |

| 消費電力 | 莫大 | 低下 | 低い |

| 操作性 | 専門家のみ | 向上 | 一般利用可能 |

| 部品 | 真空管 | トランジスタ、集積回路 | 半導体 |

| 記憶装置 | パンチカード、磁気テープ | ハードディスク | 半導体メモリ |

まとめ

今回は、計算機を形作る機器全体である、機器構成要素について詳しく説明しました。機器構成要素は、計算機の動作に欠かせない物理的な部品全体を指します。具体的には、計算を行う処理装置、情報を保存する記憶装置、外部から情報を取り込む入力装置、処理結果を表示する出力装置、これらを格納する筐体など、様々な部品が含まれます。

処理装置は、計算機の中核となる部品であり、プログラムに従って計算やデータ処理を行います。記憶装置は、プログラムやデータを保存する役割を担い、一時的に記憶する主記憶装置と、長期間保存する補助記憶装置があります。入力装置は、キーボードやマウスなど、私たちが計算機に指示を与えるための装置です。出力装置は、画面やプリンターなど、計算結果を私たちに伝えるための装置です。筐体はこれらの部品を保護し、まとめて収納する役割を果たします。

これらの機器構成要素は、単体では機能せず、命令の集まりであるソフトウェアと連携することで、計算機を動作させ、様々な機能を実現します。ソフトウェアは、機器構成要素に具体的な指示を与えることで、計算機を制御し、私たちが望む結果を得るための手順を定めます。機器構成要素とソフトウェアが協調して動作することで、文書作成や情報検索、動画視聴など、多様な機能が利用可能になります。

機器構成要素は、技術革新によって常に進化を続けています。処理速度の向上、記憶容量の増大、小型化、省電力化など、日々進歩しています。これらの進化は、私たちの生活に大きな影響を与え、より便利で快適な社会を実現する原動力となっています。例えば、高速な処理装置は、複雑な計算を短時間で行うことを可能にし、科学技術の発展に貢献しています。大容量の記憶装置は、大量の情報を保存することを可能にし、情報化社会を支えています。

計算機を理解する上で、機器構成要素に関する知識は非常に重要です。機器構成要素の役割や種類、仕組みを理解することで、計算機の動作原理を理解し、より効果的に計算機を活用することができます。この記事が、機器構成要素への理解を深め、計算機への関心を高めるきっかけになれば幸いです。

| カテゴリ | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 機器構成要素 | 計算機を形作る機器全体。計算機の動作に欠かせない物理的な部品全体を指す。 | 処理装置、記憶装置、入力装置、出力装置、筐体など |

| 処理装置 | 計算機の中核となる部品。プログラムに従って計算やデータ処理を行う。 | CPU |

| 記憶装置 | プログラムやデータを保存する。一時的に記憶する主記憶装置と、長期間保存する補助記憶装置がある。 | 主記憶装置(RAM)、補助記憶装置(HDD, SSD) |

| 入力装置 | 私たちが計算機に指示を与えるための装置。 | キーボード、マウス |

| 出力装置 | 計算結果を私たちに伝えるための装置。 | 画面、プリンター |

| 筐体 | これらの部品を保護し、まとめて収納する。 | PCケース |

| 命令の集まりであるソフトウェア | 機器構成要素に具体的な指示を与えることで、計算機を制御し、私たちが望む結果を得るための手順を定める。 | OS, アプリケーション |

| 技術革新 | 機器構成要素は、技術革新によって常に進化を続けている。処理速度の向上、記憶容量の増大、小型化、省電力化など。 | – |

| 機器構成要素に関する知識の重要性 | 計算機を理解する上で、機器構成要素に関する知識は非常に重要。 | – |