自在に回路を操るPLDの魔力

ITを学びたい

先生、「PLD」って、どういう意味ですか?コンピューターの部品のことみたいですが、よくわかりません。

IT専門家

PLDは「製造後に内部の論理回路を変更できるIC」のことだよ。ICっていうのは集積回路のことで、小さな部品にたくさんの電子回路が詰め込まれているんだ。PLDは、その回路を後から書き換えられる特別なICなんだ。

ITを学びたい

後から書き換えられるって、どういうことですか?普通のICは書き換えられないんですか?

IT専門家

普通のICは、工場で作られた時点で回路の働きが決まっていて、後から変更することはできないんだ。でも、PLDは何度でも書き換えられるから、いろいろな用途に使える便利なICなんだよ。

PLDとは。

『プログラマブルロジックデバイス』の略である『ピーエルディー』という語について説明します。ピーエルディーは、情報技術の分野で使われる用語で、製造後に中の論理回路を書き換えることができる集積回路の総称です。これは、注文に応じて作られる集積回路の一種です。

書き換え可能な論理回路

変更可能な仕組みを持つ計算機部品について説明します。この部品は「書き換え可能な論理回路」と呼ばれ、小さな部品を組み合わせた「集積回路」の一種です。これまでの集積回路は、設計図が決まると回路の構造も固定されてしまい、後から変更することはできませんでした。しかし、この新しい部品は、完成後でも回路の繋がり方を自由に変更できるという画期的な特徴を持っています。

この部品は「プログラマブル論理デバイス」とも呼ばれ、様々な用途に合わせた使い方ができます。回路の変更は、専用の機械を使って行います。この機械を使って回路の中の小さなスイッチのような部品を操作することで、部品全体の動きを思い通りに制御できます。まるで計算機のプログラムを書くように、部品の動き方を自由に変えられるため、開発にかかる時間や費用を大幅に減らすことができます。

従来の部品では、設計が終わって製品が完成すると、もしも不具合が見つかった場合、最初から設計をやり直す必要がありました。しかし、この部品を使えば、完成後でも簡単に修正できます。また、時代の変化に合わせて求められる機能が変わった場合でも、部品を交換することなく、機能を更新できます。このため、様々な製品に柔軟に対応できる点が大きな利点となっています。まるで粘土のように、必要に応じて何度も形を変えることができるため、将来の技術開発にも大きく貢献すると期待されています。

| 従来の集積回路 | 書き換え可能な論理回路(プログラマブル論理デバイス) |

|---|---|

| 設計図確定後、回路構造は固定 | 完成後も回路の繋がり方を変更可能 |

| 不具合発生時、設計やり直しが必要 | 完成後でも簡単に修正可能 |

| 機能変更時は部品交換が必要 | 部品交換せず機能更新可能 |

| 開発に時間と費用がかかる | 開発の時間と費用を大幅削減 |

| 柔軟性がない | 柔軟に対応可能 |

特注ICとの違い

特定用途向け集積回路は、文字通り、ある特定の用途に特化してゼロから設計、製造される集積回路です。言わば一品料理のようなもので、その用途に最適な性能と費用のバランスを実現できます。回路の細部まで自由に設計できるため、性能を極限まで高めたり、消費電力を最小限に抑えたりすることが可能です。しかし、この高い自由度と引き換えに、設計から製造までには長い期間と莫大な費用が必要となります。一品料理を作るには、材料の選定から調理、盛り付けまで、全ての工程に時間と手間がかかるのと同じです。また、一度作ってしまったら、変更を加えるのは容易ではありません。料理の味を変えるには、材料から全てやり直さなければならないこともあります。

一方、プログラマブル論理デバイスは、あらかじめ用意された論理回路の部品を、利用者の用途に合わせて自由に組み合わせることで機能を実現する集積回路です。これは、様々な食材が用意されたビュッフェのようなものです。利用者は自分の好みに合わせて料理を選んで組み合わせることができます。特定用途向け集積回路のように細部まで自由に設計することはできませんが、既に用意された部品を使うため、開発期間と費用を大幅に抑えることができます。ビュッフェであれば、既に調理された料理を選ぶだけなので、一品料理を作るよりも早く、手軽に食事ができます。また、回路の変更も容易です。特定用途向け集積回路では設計変更に多大な時間と費用がかかりますが、プログラマブル論理デバイスは書き込み装置を使って簡単に変更できます。ビュッフェであれば、食べたい料理を取り替えるのは簡単です。この柔軟性は、開発段階で仕様変更が発生しやすい小規模な事業や、試作品を作る際に特に役立ちます。

| 項目 | 特定用途向け集積回路(ASIC) | プログラマブル論理デバイス(PLD) |

|---|---|---|

| 設計 | ゼロから設計、用途に最適化 | 既存の論理回路部品の組み合わせ |

| 性能 | 極限まで高めることが可能 | ASICほど高性能ではない |

| 消費電力 | 最小限に抑えることが可能 | ASICほど低消費電力ではない |

| 開発期間 | 長い | 短い |

| 費用 | 莫大 | 比較的安価 |

| 変更の容易性 | 困難 | 容易 |

| 例え | 一品料理 | ビュッフェ |

| メリット | 最適な性能と費用バランス | 開発期間と費用の削減、柔軟性 |

| デメリット | 開発期間と費用が高い、変更が困難 | 性能と消費電力でASICに劣る |

主な種類と特徴

プログラム可能な論理回路、略してPLDには、様々な種類があり、それぞれ得意な分野や規模が違います。ここでは、代表的な種類とその特徴について詳しく説明します。規模が比較的小さく、単純な回路構成に適しているのが、PAL(プログラマブルアレイロジック)とGAL(ジェネリックアレイロジック)です。PALは、論理積の回路部分が書き換え可能で、論理和の回路部分は固定されています。一方、GALは論理積と論理和の両方の回路部分を書き換えられるため、PALよりも柔軟性があります。これらの回路は、簡単な論理演算や組み合わせ回路を作る際に利用されます。例えば、信号の切り替えや簡単なデータ処理などに適しています。

一方、複雑で大規模な回路を構成する場合には、CPLD(コンプレックスプログラマブル論理デバイス)やFPGA(フィールドプログラマブルゲートアレイ)が用いられます。CPLDは、複数のPALやGALに相当する機能を1つのチップに集積し、さらにそれらを相互に接続する配線もプログラム可能にしたものです。これにより、比較的複雑な処理を行う回路を構成できます。例えば、データの符号化や復号化、制御回路などに利用されます。

FPGAは、CPLDよりもさらに大規模で複雑な回路を構成できるデバイスです。基本的な構成要素である論理ブロックが多数配置され、それらを自由に接続することで様々な機能を実現できます。FPGAは、プロセッサ(演算処理装置)やメモリ(記憶装置)などの機能も組み込むことができるため、システムの中核部分を1つのチップで構成することも可能です。高い柔軟性と処理能力を活かして、画像処理や信号処理、人工知能など、高度な処理が求められる分野で広く利用されています。このように、PLDには様々な種類があり、用途や規模に応じて使い分けられています。

| 種類 | 規模 | 特徴 | 用途 |

|---|---|---|---|

| PAL (プログラマブルアレイロジック) |

小 | 論理積の回路部分が書き換え可能、論理和は固定 | 単純な論理演算、信号の切り替え、簡単なデータ処理 |

| GAL (ジェネリックアレイロジック) |

小 | 論理積と論理和の両方の回路部分が書き換え可能 | 単純な論理演算、信号の切り替え、簡単なデータ処理 |

| CPLD (コンプレックスプログラマブル論理デバイス) |

中 | 複数のPAL/GAL相当の機能を集積、配線もプログラム可能 | データの符号化/復号化、制御回路 |

| FPGA (フィールドプログラマブルゲートアレイ) |

大 | 多数の論理ブロックを自由に接続、プロセッサ/メモリも組み込み可能 | 画像処理、信号処理、人工知能 |

設計の流れ

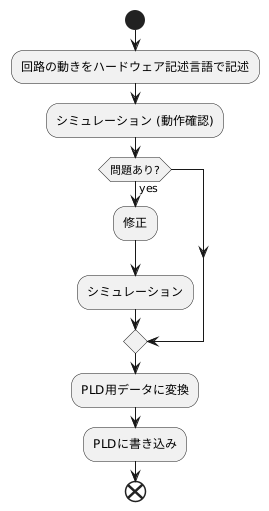

電子回路を作る際に、プログラムできる論理素子(PLD)を使うやり方では、まず回路の動きを特別な言葉で書き表すことから始めます。この特別な言葉は、部品の繋がり方や、電気信号が時間と共にどう変わるかを説明するもので、計算機のプログラムを書く言葉に似ています。この言葉を「ハードウェア記述言語」と呼びます。

ハードウェア記述言語で書いたものは、そのままではPLDで動きません。そこで、書いたものが正しいかを確認する必要があります。この確認作業は、専用の道具を使って、コンピュータ上で模擬的に回路を動かすことで行います。この模擬的な動作確認を「シミュレーション」と言います。シミュレーションで問題がなければ、次の段階に進みます。

シミュレーションが終わったら、PLDが理解できる言葉に翻訳する必要があります。PLDは、ハードウェア記述言語を直接理解できません。そこで、専用の翻訳ソフトを使って、ハードウェア記述言語で書かれたものを、PLDが理解できるデータに変換します。このデータは、PLDに書き込むための情報となります。

最後に、変換したデータを専用の書き込み機を使ってPLDに書き込みます。書き込み機は、PLDと繋がっており、変換されたデータをPLDに転送します。PLDはこのデータを受け取り、内部の回路を書き換えます。これで、最初にハードウェア記述言語で書いた通りの回路が、PLDの中に作られます。こうして、PLDを用いた電子回路の設計が完了します。

幅広い活用事例

プログラマブル論理デバイス(PLD)は、設計の自由度が高く、様々な用途に合わせた使い方ができるため、家電製品から産業機械まで、実に多くの機器で使われています。

家庭で使われている電化製品にも、PLDは数多く組み込まれています。例えば、洗濯機では洗濯コースの切り替えや水量調整といった制御をPLDが行っています。冷蔵庫では温度管理や霜取り機能、製氷機能などをPLDが制御しています。PLDはこれらの複雑な動作を柔軟に制御することを可能にし、私たちの生活を便利で快適なものにしています。

通信機器においても、PLDは重要な役割を果たしています。スマートフォンや携帯電話では、音声やデータの送受信、信号処理、暗号化などの機能にPLDが使われています。高速で正確な通信を実現するために、PLDは欠かせない部品となっています。また、光通信ネットワークにおいても、データの伝送制御や信号の変換処理などにPLDが活用されており、大容量データのやり取りを支えています。

産業分野でも、PLDの活用は広がっています。工場などで使われる産業用ロボットは、PLDによって精密な動作制御を実現しています。溶接や塗装、組み立てといった作業を正確かつ効率的に行うために、PLDが不可欠です。また、工作機械においても、切削や研磨といった加工動作の制御にPLDが用いられています。製品の品質向上と生産性向上に大きく貢献していると言えるでしょう。

近年注目されている人工知能やあらゆるものがインターネットにつながる技術といった分野でも、PLDの活用が進んでいます。これらの技術は大量のデータ処理を必要とするため、処理速度と柔軟性を兼ね備えたPLDは、今後の技術発展に欠かせない存在となるでしょう。このように、PLDは様々な分野で活躍しており、私たちの生活や社会を支える重要な技術となっています。

| 分野 | PLDの役割 | 具体例 |

|---|---|---|

| 家電製品 | 複雑な動作の制御 | 洗濯機(洗濯コース、水量調整)、冷蔵庫(温度管理、霜取り、製氷) |

| 通信機器 | 音声・データ送受信、信号処理、暗号化 | スマートフォン、携帯電話、光通信ネットワーク |

| 産業分野 | 精密な動作制御 | 産業用ロボット(溶接、塗装、組み立て)、工作機械(切削、研磨) |

| 先端技術 | 大量データ処理 | 人工知能、IoT |

今後の展望

プログラム可能な論理デバイス、略してピーエルディーは、電子機器の頭脳と言える集積回路です。あらかじめ決められた機能ではなく、利用者が自在に機能を設定できる点が大きな特徴です。このピーエルディーは、半導体技術の進歩とともに、処理速度の向上と消費電力の低減という目覚ましい発展を遂げてきました。

さらに、ピーエルディーの設計を支援する開発道具も進化を続けています。以前は専門家しか扱えなかった複雑な回路設計も、今ではより簡単に、直感的に行えるようになっています。このため、高度な専門知識を持たない技術者でも、ピーエルディーを用いた開発がしやすくなり、開発期間の短縮にも繋がっています。

今後、あらゆるものがインターネットにつながる「もののインターネット」、日本語では「モノのインターネット」と呼ばれるアイオーティーや、人工知能であるエーアイ、そして自動運転技術といった分野で、ピーエルディーの需要はますます高まると予想されています。膨大な量の情報を高速に処理する必要があるこれらの分野では、ピーエルディーの柔軟性と処理能力の高さが欠かせないからです。特に、現場で書き換え可能なゲート配列、日本語では「書き換え可能ゲートアレイ」と呼ばれるエフピーゲーエーは、高い処理能力と柔軟性を活かして、様々な応用分野での活躍が期待されています。

加えて、ピーエルディーの内部構造や製造技術の開発も進んでいます。例えば、より微細な半導体製造技術の導入や、新しい回路設計手法の開発などです。これらの技術革新は、ピーエルディーの性能向上に大きく貢献し、更なる小型化、低消費電力化、高速化を実現していくでしょう。ピーエルディーは、進化を続けることで、私たちの生活を支える様々な電子機器の進歩を支え続けると考えられます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | プログラム可能な論理デバイス(PLD)。電子機器の頭脳と言える集積回路であり、利用者が機能を設定可能。 |

| 特徴 | 処理速度の向上、消費電力の低減、設計の容易化(直感的な操作が可能) |

| 将来性 | IoT、AI、自動運転技術等で需要増加が見込まれる。特にFPGAは高い処理能力と柔軟性を活かし、様々な応用分野で活躍が期待される。 |

| 技術革新 | 内部構造や製造技術の開発が進み、更なる小型化、低消費電力化、高速化が実現する見込み。 |