書き込み後読み出し検証:データを守る仕組み

ITを学びたい

先生、『read after write』って、どういう意味ですか?

IT専門家

簡単に言うと、書き込んだデータをすぐに読み返して、正しく書き込めたか確認する仕組みだよ。例えば、ノートに何かを書いたら、書いた直後に読み返して、間違っていないか確認するようなものだね。

ITを学びたい

なるほど。でも、なぜそんなことをする必要があるんですか?

IT専門家

コンピューターに情報を記録する時、まれにですが、正しく記録できないことがあるんだ。それを防ぐために、書き込んだ後に読み返して確認することで、もし間違っていたらすぐに気づくことができるんだよ。

read after writeとは。

コンピューターで情報を記録する装置にデータを書き込むとき、書き込んだ内容が正しいかを確認する方法の一つに『書き込み後読み出し』というものがあります。これは、データを書き込んだ直後に、書き込んだデータをすぐに読み出し、最初に書き込もうとしたデータと比べて、違いがないかを確認する方法です。この方法は、『書き込み後読み出し』のそれぞれの単語の頭文字をとって『ロウ』と呼ばれることもあります。

書き込み後読み出し検証とは

計算機の世界では、日々莫大な量の資料が記録され、処理されています。これらの資料は、固定記憶装置や半導体記憶装置といった記憶媒体に保存されますが、書き込みの際に様々な原因で誤りが発生する可能性があります。そこで、資料の完全性を保証するために用いられるのが「書き込み後読み出し検証」という技術です。これは、資料を記憶媒体に書き込んだ直後に、書き込んだ資料を改めて読み出し、元の資料と照合することで、正しく書き込まれたかを確認する手法です。

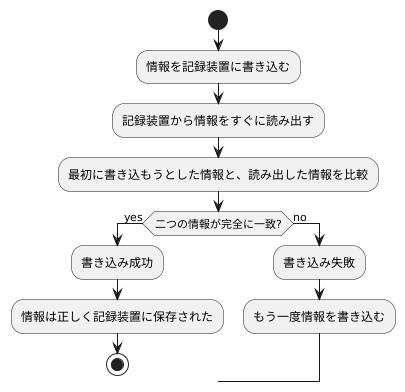

この検証は、具体的には以下の手順で行われます。まず、書き込むべき資料を用意します。次に、この資料を記憶媒体に書き込みます。書き込みが完了したら、すぐに同じ場所から資料を読み出します。最後に、読み出した資料と最初に用意した資料を比較します。もし両者が一致すれば、書き込みは成功と判断されます。もし一致しない場合は、書き込みに失敗したと判断され、誤りを訂正するための処理が行われます。

この検証によって、書き込み誤りの早期発見が可能となり、資料の信頼性を高めることができます。例えば、固定記憶装置にわずかな傷があった場合、書き込み時に誤りが発生する可能性があります。書き込み後読み出し検証を行えば、この誤りにすぐに気づくことができ、再書き込みや代替領域への書き込みといった対策を講じることができます。もしこの検証を行わずに誤ったままの資料を使用した場合、計算結果が間違っていたり、作業内容が失われたりするといった深刻な問題につながる可能性があります。

この技術は、特に重要な資料の保存や処理において必要不可欠な要素となっています。例えば、金融機関の取引記録や医療機関の患者情報など、高い信頼性が求められる資料の管理には、書き込み後読み出し検証が欠かせません。また、近年普及が進んでいるクラウドコンピューティングにおいても、資料の整合性を維持するためにこの技術が重要な役割を担っています。このように、書き込み後読み出し検証は、計算機システム全体の信頼性を支える上で非常に重要な技術と言えるでしょう。

書き込みエラーの要因

情報を記録する際の失敗、いわゆる書き込みエラーは、様々な理由で発生します。その原因を探ると、記録するための装置自体に問題がある場合、電気が不安定な場合、周りの電波などの影響を受けてしまう場合、あるいは記録を指示する手順に誤りがある場合などが考えられます。

まず、記録装置自体に問題がある場合を見てみましょう。装置の部品が壊れていたり、経年劣化で正常に動作しなくなっていたりすると、情報を正しく記録することができなくなります。まるで傷だらけの黒板にチョークで字を書こうとしても、うまく書けないのと同じです。

次に、電気が不安定な場合について考えてみましょう。電気が急に途切れたり、電圧が不安定になったりすると、記録途中で処理が中断されてしまい、情報の一部が欠けてしまったり、間違った情報が記録されてしまう可能性があります。これは、文章を書いている途中で停電になり、書きかけの文章が消えてしまったり、文字化けしてしまうのと似ています。

さらに、周りの電波などの影響も無視できません。強い電波や磁気の影響を受けると、記録しようとしている情報が乱されてしまい、誤った情報が記録されてしまうことがあります。これは、ラジオにノイズが入って音声が聞き取りにくくなるのと同じような現象です。

最後に、記録を指示する手順に誤りがある場合についても触れておきましょう。手順に誤りがあると、正しく情報を記録することができません。まるで、間違った場所に荷物を送ってしまうようなものです。

このように、書き込みエラーは様々な原因で発生します。これらのエラーによって、記録された情報が壊れたり、失われたりする可能性があるため、エラーを未然に防ぐこと、そして発生したエラーを早期に発見し適切に対処することが非常に重要です。書き込んだ後に読み出して確認する作業は、これらのエラーにいち早く気付き、対策を講じるための有効な手段となります。

| 原因 | 説明 | 例え |

|---|---|---|

| 記録装置自体に問題がある場合 | 装置の部品の故障や経年劣化により、情報を正しく記録できない。 | 傷だらけの黒板にチョークで字を書こうとしても、うまく書けない。 |

| 電気が不安定な場合 | 電気が急に途切れたり、電圧が不安定になると、記録処理が中断され、情報の一部が欠けたり、間違った情報が記録される。 | 文章を書いている途中で停電になり、書きかけの文章が消えたり、文字化けする。 |

| 周りの電波などの影響 | 強い電波や磁気の影響を受けると、記録しようとしている情報が乱され、誤った情報が記録される。 | ラジオにノイズが入って音声が聞き取りにくくなる。 |

| 記録を指示する手順に誤りがある場合 | 手順に誤りがあると、正しく情報を記録することができない。 | 間違った場所に荷物を送ってしまう。 |

検証の仕組み

情報を正しく記録できたかを確認する仕組みについて説明します。この仕組みは、書き込んだ内容をすぐに読み出して、元の情報と比べてみるという簡単な方法です。

まず、情報を記録装置に書き込みます。この記録装置は、パソコンの記憶装置や携帯電話の記憶装置など、様々な種類があります。情報を書き込んだ直後に、記録装置から書き込んだばかりの情報をすぐに読み出します。

次に、最初に書き込もうとした情報と、読み出した情報が全く同じであるかを確認します。一つでも異なる部分があれば、正しく記録されていないということになります。もし、二つの情報が完全に一致していれば、書き込みは成功したものと判断できます。この時、情報は正しく記録装置に保存されたと考えることができます。

反対に、二つの情報が一致しない場合は、書き込みに失敗したと判断します。これは、何らかの原因で情報が正しく記録されなかったことを意味します。このような場合は、もう一度情報を書き込むなどの処理を行います。正しく書き込めるまで、この作業を繰り返す場合もあります。

こうした一連の確認作業は、全て自動的に行われます。そのため、装置を使う人はこの仕組みを意識する必要はありません。裏側で自動的に情報の正しさが確認されているため、安心して装置を使うことができます。このおかげで、情報の正確さが常に保たれ、安心して利用できるようになっています。

実際の活用例

情報を書き込んだ後に、正しく書き込まれたかを確認する作業は、様々な場面で見られます。この作業は、書き込み後読み出し検証と呼ばれ、情報システムの信頼性を高める上で欠かせない技術です。

例えば、多くの情報を扱う情報を取りまとめる仕組みでは、情報の正確さが何よりも重要になります。少しの誤りでも、大きな問題につながる可能性があるため、情報を書き込んだ後に、必ず読み出し検証を行い、正確に書き込まれたかを確認します。この検証作業により、情報の信頼性を保ち、安定したシステム運用を実現しています。

また、お金を扱う会社の仕組みや、医療で使う機械など、高い信頼性が求められる場面でも、書き込み後読み出し検証は広く使われています。これらの仕組みでは、わずかな誤りが人命に関わる重大な事故につながる可能性があります。そのため、書き込み後読み出し検証を徹底することで、安全性を確保し、信頼できるサービスを提供しています。

さらに、普段私たちが使う計算機や携帯電話などにも、この技術は使われています。これらの機器は、複雑な仕組みによって制御されており、様々な情報を記憶領域に書き込み、読み出す作業を繰り返しています。書き込み後読み出し検証は、この過程で発生する可能性のある誤りを検出し、情報の安全性を守る役割を果たしています。もし、この検証作業がなければ、機器が正しく動作せず、データが失われる危険性があります。

このように、書き込み後読み出し検証は、現代の情報化社会を支える重要な技術となっています。目に見えないところで活躍しているこの技術のおかげで、私たちは安心して情報機器を使い、様々なサービスを利用することができています。

| 場面 | 重要性 | 効果 |

|---|---|---|

| 情報システム | 情報の正確さが重要。少しの誤りも大きな問題に繋がりかねない | 情報の信頼性確保、安定したシステム運用 |

| 金融、医療 | 高い信頼性が必要。わずかな誤りが人命に関わることも | 安全確保、信頼できるサービス提供 |

| 計算機、携帯電話 | 複雑な制御、様々な情報の書き込みと読み出し | 情報の安全性確保、データ損失防止 |

技術の利点と欠点

情報を書き込んだ後に、すぐに読み出して確認する作業には、情報の正しさを保つという大きな利点があります。書き込んだ内容が間違っていた場合、すぐに気づくことができるので、データが壊れたり、失われたりするのを防ぐことができます。これは、機械が安定して動くためにとても重要です。例えば、銀行でお金の出し入れをする場合、書き込んだ金額が正しく記録されているかを確認することで、お金が消えてしまうといったトラブルを防ぐことができます。

一方で、書き込み後に読み出し確認を行う場合は、書き込みと読み出しの二つの作業が必要になるため、処理に時間がかかる可能性があります。物の出し入れを想像してみてください。一度に出し入れするよりも、出して確認し、またしまうという二つの動作が必要になるため、どうしても時間がかかってしまいます。しかし、最近の記憶装置は性能が向上しているので、以前ほど大きな問題ではなくなってきています。まるで、大きな倉庫に整理整頓された棚が設置され、目的の物をすぐに見つけられるようになったようなものです。

また、書き込み後に読み出し確認を行うということは、記憶装置に触れる回数が増えるということです。触れる回数が増えれば、装置の寿命が短くなるのではと心配する人もいるかもしれません。これは、よく使う道具が早く傷むのと同じ理屈です。しかし、記憶装置の技術も日々進歩しており、耐久性が向上しています。そのため、以前と比べて寿命への影響は少なくなっています。まるで、丈夫な素材で作られた道具を使うことで、長く使えるようになったようなものです。

このように、書き込み後に読み出し確認を行うことには利点と欠点の両方がありますが、最近の技術の進歩により、欠点の影響は小さくなってきています。そのため、多くの場面でデータの安全性を高めるために有効な手段と言えるでしょう。

| 項目 | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 利点 | 情報の正しさを保つことができる。書き込んだ内容が間違っていた場合、すぐに気づくことができるので、データが壊れたり、失われたりするのを防ぐことができる。 | 銀行でお金の出し入れをする場合、書き込んだ金額が正しく記録されているかを確認することで、お金が消えてしまうといったトラブルを防ぐことができる。 |

| 欠点 | 処理に時間がかかる可能性がある。書き込みと読み出しの二つの作業が必要になるため。 | 物の出し入れを想像してみてください。一度に出し入れするよりも、出して確認し、またしまうという二つの動作が必要になるため、どうしても時間がかかってしまいます。 |

| 欠点 | 装置の寿命が短くなる可能性がある。記憶装置に触れる回数が増えるため。 | よく使う道具が早く傷むのと同じ理屈です。 |

| 技術の進歩による改善 | 記憶装置の性能向上により、以前ほど処理速度の低下は大きな問題ではなくなってきている。また、耐久性も向上し、寿命への影響は少なくなっている。 | 大きな倉庫に整理整頓された棚が設置され、目的の物をすぐに見つけられるようになったようなもの。丈夫な素材で作られた道具を使うことで、長く使えるようになったようなもの。 |

| 結論 | 利点と欠点の両方があるが、最近の技術の進歩により、欠点の影響は小さくなってきており、多くの場面でデータの安全性を高めるために有効な手段と言える。 |

名称の由来

情報を書き込んだ後に、正しく書き込まれたかを確認するために、すぐに読み出す動作のことを「書き込み後読み出し検証」と言います。これは、英語で「リード・アフター・ライト」と表現され、その動作をそのまま言葉にしたものです。リード・アフター・ライトのそれぞれの単語の頭文字をとって「ロウ」と略して呼ぶこともあります。

この検証方法は、記憶装置に情報を記録する際によく使われます。例えば、コンピュータの中の記憶装置や、持ち運びできる記憶装置などに、写真や文章などを保存する場面を想像してみてください。保存ボタンを押した後に、本当にデータが正しく書き込まれたのかを確認するために、書き込んだ直後に読み出しを行うのです。もし、書き込みがうまくいっていなければ、読み出した時にデータが壊れていたり、元のデータと違っていたりする可能性があります。

ロウという略称は、短いので便利ですが、他の技術用語にもロウという略称が使われていることがあります。そのため、誤解を避けるために、あえて「書き込み後読み出し検証」と正式名称で記述する場合もあります。状況に応じて使い分けることで、より正確に情報を伝えることができるのです。

この技術は、データの信頼性を高める上で非常に重要です。書き込みと読み出しを連続して行うことで、データの破損や消失といったトラブルを早期に発見し、対策を立てることができます。私たちのデジタル機器が安全に動作する裏側では、このような技術が活躍しているのです。

| 用語 | 説明 | メリット/デメリット | 用途 |

|---|---|---|---|

| 書き込み後読み出し検証 (リード・アフター・ライト/ロウ) |

情報を書き込んだ直後に読み出し、正しく書き込まれたかを確認する動作。 | メリット:データの信頼性向上、トラブルの早期発見 デメリット:ロウという略称は他の技術用語と重複する可能性がある |

記憶装置への情報記録 (コンピュータ、持ち運び記憶装置など) |