QWERTY配列:キーボードの常識

ITを学びたい

先生、「QWERTY配列」ってよく聞くんですけど、どういう意味ですか?

IT専門家

いい質問だね。「QWERTY配列」とは、キーボードのキーの並び方の種類の一つだよ。キーボードの左上にQ、W、E、R、T、Yとキーが並んでいることから、この名前で呼ばれているんだ。

ITを学びたい

へえ、そうなんですね。他にも配列の種類があるんですか?

IT専門家

そうだよ。例えば、Dvorak配列というものもある。これは、QWERTY配列よりもタイピングしやすく設計されていると言われているんだ。でも、QWERTY配列が広く普及しているから、なかなか他の配列は使われていないのが現状だね。

QWERTY配列とは。

『QWERTY配列』と呼ばれる、コンピューターなどのキーボードのキーの並び方について説明します。

はじめに

文字を打ち込むための板に並ぶ文字、多くの人が何気なく使っている配列があります。それは、左上に並ぶ六つの文字から「QWERTY配列」と呼ばれています。パソコンや携帯電話など、文字を入力する場面で、この配列は私たちの生活に欠かせないものとなっています。毎日のように目にしているにも関わらず、なぜこの配列になったのか、その理由を知っている人は少ないのではないでしょうか。

この「QWERTY配列」は、タイプライターの時代に生まれました。タイプライターは、印字棒を叩きつけて文字を紙に打ち込む機械です。早く文字を打ちすぎると、印字棒が絡まってしまうという問題がありました。そこで、よく使われる文字を離れた場所に配置することで、印字棒の衝突を防ぎ、滑らかに文字を打てるように工夫されたのです。これが「QWERTY配列」誕生の背景です。

時代は変わり、タイプライターからパソコン、そして携帯電話へと、文字入力の方法は進化しました。印字棒が絡まる心配がない現代では、もっと打ちやすい配列も考案されています。例えば、母音や子音を交互に配置した配列などが提案されていますが、「QWERTY配列」は依然として主流です。長年使われてきた配列を変えるには、大きな労力が必要です。多くの人が慣れ親しんだ配列を変えることへの抵抗は大きく、新しい配列への移行は容易ではありません。

使い慣れた「QWERTY配列」には、歴史の重みが刻まれています。タイプライターという機械の制約から生まれた配列が、現代のデジタル社会でも使われていることは驚くべきことです。私たちが何気なく使っているキーボード配列には、このような知られざる物語が隠されているのです。本稿では、この「QWERTY配列」の誕生から現代における役割、そして未来について、さらに深く掘り下げて解説していきます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 配列名 | QWERTY配列 |

| 誕生の時代 | タイプライター時代 |

| 誕生の理由 | 印字棒の衝突を防ぐためによく使われる文字を離れた場所に配置 |

| 現代での状況 | パソコン、携帯電話でも主流。より効率的な配列は存在するものの、変更には大きな労力が必要。 |

| その他 | 歴史的経緯、現代社会での役割、未来について深く掘り下げて解説予定。 |

タイプライター時代の配列

活字を打ち付ける機械、タイプライターが生まれたのは19世紀後半のことです。この機械は、文字が刻まれた棒、つまり活字棒を紙に叩きつけて文字を印字する仕組みでした。ところが、タイピストが素早く文字を入力すると、隣り合った活字棒がぶつかり、絡まってしまうことがしばしばありました。この問題を解決するために、クリストファー・レイサム・ショールズという人が、ある配列を考え出しました。

ショールズの発想は、使用頻度の高い文字の組み合わせをキーボード上で遠く離れた位置に配置するというものでした。例えば、「S」と「T」のように、文章でよく隣り合って使われる文字を、キーボードの遠く離れた場所に配置することで、活字棒の衝突を防ごうとしたのです。こうして生まれたのが、現在も広く使われている「QWERTY」配列です。キーボードの左上から並ぶ「Q」「W」「E」「R」「T」「Y」の文字が配列の名前の由来となっています。

ショールズの配列は、当時のタイプライターの機械的な問題を解決する画期的なものでした。活字棒の衝突を減らし、タイピストはより速く、スムーズに文字を入力できるようになりました。しかし、現代のパソコンやスマートフォンで使われているキーボードは、活字棒を打ち付ける仕組みではありません。そのため、活字棒の衝突を避けるために考案されたQWERTY配列は、必ずしも現代の入力環境に最適とは言えないのです。むしろ、他の配列の方がタイピング速度が向上する可能性も指摘されています。それでも、QWERTY配列は長年の使用によって広く普及し、今なお世界中で使われ続けています。

| 問題点 | 解決策 | 結果 | 現代での評価 |

|---|---|---|---|

| タイプライターで高速入力時に隣り合う活字棒が衝突・絡まる | クリストファー・レイサム・ショールズが使用頻度の高い文字の組み合わせをキーボード上で遠く離れた位置に配置するQWERTY配列を考案 | 活字棒の衝突が減り、タイピストはより速くスムーズに入力できるようになった | 現代の入力環境に最適とは言えない。他の配列の方がタイピング速度が向上する可能性もあるが、QWERTY配列は広く普及しており、今なお世界中で使われている |

普及の理由

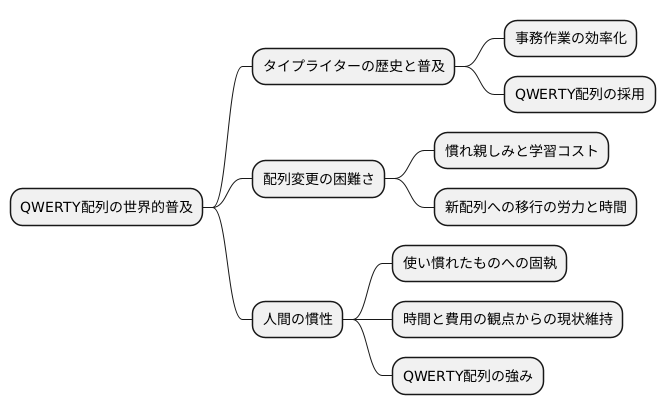

「なぜ、今のようなキーボードの配列が世界中に広まったのか?」と疑問に思う方もいるかもしれません。その答えは、タイプライターの歴史と深く関わっています。事務作業を速く、正確に行うための道具として、タイプライターは画期的な発明でした。そして、そのタイプライターに採用されたのが、今私たちが目にしている「QWERTY」と呼ばれる配列なのです。タイプライターの普及とともに、この配列も瞬く間に世界中に広まりました。

一度、世の中に広く受け入れられた配列を変えるのは容易なことではありません。多くの人がその配列に慣れ親しみ、指を動かす手順を体に覚え込ませています。仮に、もっと効率の良い配列が開発されたとしても、既に慣れ親しんだ配列から新しい配列に乗り換えるには、大きな労力と時間が必要です。多くの人は、その手間を考えると、今の配列を使い続けることを選びます。まるで、一度動き出したものを止めるのが難しいように、広く普及した配列を変えるのは大きな抵抗が伴うのです。

このように、使い慣れたものを使い続けようとする人間の性質も、QWERTY配列が現代まで生き残ってきた理由の一つと言えるでしょう。既に多くの人がこの配列に慣れており、新たに配列を覚えるための時間や費用を考えると、配列を変えることによる利点は少ないと判断されるのが一般的です。たとえ、他の配列に比べて非効率な部分があったとしても、世界中で使い続けられているという事実こそが、QWERTY配列の大きな強みとなっていると言えるでしょう。

配列の功罪

文字を打ち込むための装置には、それぞれ決められた文字の並びがあります。この並び順のことを配列と言います。現在、広く使われているのは、qwerty配列と呼ばれるものです。このqwerty配列は、タイプライターという、昔の文字を打ち込む機械のために作られました。qwerty配列は、タイプライターの機械的な仕組み上の都合で生まれたもので、必ずしも人が使いやすいように設計されているわけではありません。

実際、qwerty配列よりも、もっと打ちやすく、効率的に文字を入力できる並び順は、これまでにもいくつか考え出されてきました。しかし、qwerty配列は既に世界中で広く使われており、多くの人がこの配列に慣れ親しんでいます。そのため、いくら使いやすい配列が開発されたとしても、qwerty配列の圧倒的な普及率を覆すことは容易ではありません。もし、急に配列が変わってしまったら、多くの人が混乱し、文字を打ち込む作業に支障が出てしまうでしょう。

qwerty配列の使いづらさは認識されているものの、急激な変更は大きな混乱を招く恐れがあるため、慎重な対応が必要です。そこで、全てを新しい配列に変更するのではなく、現在広く普及しているqwerty配列を土台として、一部の文字の場所を変えるといった、段階的な改良が検討されています。このように、少しずつ改良していくことで、混乱を最小限に抑えつつ、より使いやすい文字入力配列を実現できる可能性があります。また、新しい配列を学ぶための教育や訓練も重要になるでしょう。新しい技術を取り入れつつ、人々がスムーズに移行できるよう、様々な工夫が求められています。

| 現状 | 課題 | 対策 |

|---|---|---|

| 広く使われているキーボード配列はqwerty配列 | タイプライター由来で必ずしも人間工学に基づいていないため、もっと効率的な配列が存在する | qwerty配列を土台に一部文字の場所を変える段階的改良 |

| qwerty配列に慣れ親しんでいる人が多い | qwerty配列の普及率を覆すことは容易ではない | 新しい配列の教育や訓練 |

| 急な配列変更は混乱を招く | スムーズな移行のための工夫 |

今後の展望

文字を打ち込むのに、指先で押す盤を使うやり方が、長い間広く使われてきました。しかし、時代は変わり、声や体の動きで文字を入力する新しいやり方が、どんどん良くなってきています。このような進歩を考えると、今までのよく見る盤の配列は、この先どうなるのか、気になる所です。すぐに全く使われなくなることは考えにくいでしょう。なぜなら、指先で押す盤は、打ち間違いの少なさや速さといった点で、まだまだ他に勝るものがないからです。

とはいえ、新しい技術と組み合わせることで、もっと使いやすく効率の良い文字入力の方法が生まれる可能性もあります。例えば、目に見える盤ではなく、空中に映し出された盤や、机などに投影された盤などを想像してみてください。これらは場所を取らず、自由に形や大きさを変えることができます。このような、形にとらわれない入力の道具と組み合わせることで、今までの配列も進化を遂げるかもしれません。

また、指先で押す盤には、長年培ってきた使いやすさがあります。新しい技術を取り入れつつ、その長所を生かすことも大切です。例えば、それぞれの文字を押す感触を、もっと気持ちよくしたり、指の動きに合わせて盤の形を自在に変えられたりするようになれば、さらに使いやすくなるでしょう。このように、色々な技術を組み合わせながら、今までの配列の良い所を生かしつつ、新しい時代の入力方法を模索していくことが、これからの文字入力の未来を切り開く鍵となるでしょう。指先で押す盤は、その歴史の中で、何度も改良を重ねてきました。これからも、新しい技術と共に進化し続けることで、人々の文字入力の体験をより豊かにしていくことでしょう。

| 現状 | 指先で押す盤が主流だが、音声入力等の新しい入力方法も登場 |

|---|---|

| 指先で押す盤の今後 | すぐに使われなくなることはない。打ち間違いの少なさや速さで優れているため。 |

| 新しい技術との組み合わせ |

|

| 長年の使いやすさを生かす |

|

| 未来 | 色々な技術と組み合わせ、良い所を生かしつつ新しい時代入力方法を模索 |

まとめ

活字を打ち込む機械であるタイプライターの歴史と深く結びついたキーボード配列、「QWERTY配列」は、現代社会においてなくてはならない存在となっています。今や、携帯端末から事務機器まで、あらゆる場面でこの配列を目にしない日はありません。この広く普及した配列の誕生から現在に至るまでの道のりには、様々な要素が複雑に絡み合っており、興味深い歴史が隠されています。

QWERTY配列は、必ずしも文字入力の効率性を追求した設計とは言えません。それにもかかわらず、これほどまでに普及した背景には、タイプライター初期の機械的な制約が大きく関わっています。活字が印字されるタイプバーが高速で連続して打鍵されると絡まってしまうという問題を避けるため、使用頻度の高い文字を離れた位置に配置する工夫がなされました。これが、現在のQWERTY配列の基礎となっています。

誕生から現在に至るまで、QWERTY配列は、技術の進歩とともに変化を遂げてきました。タイプライターの進化、コンピューターの登場、そして携帯端末の普及など、時代に合わせて改良が加えられ、現代社会に欠かせないものへと成長しました。この配列は、単なる文字入力の手法にとどまらず、私たちの生活を支える技術の進化を象徴するものと言えるでしょう。

今後、音声入力やジェスチャー入力など、新たな技術革新が進む中で、QWERTY配列はどのような変化を遂げるのでしょうか。もしかすると、全く新しい入力方式が登場し、QWERTY配列が過去の遺物となる日が来るかもしれません。あるいは、長年の歴史で培われた使いやすさが評価され、形を変えながらも生き残る可能性もあります。いずれにせよ、QWERTY配列の未来に注目していくことは、技術の進化を理解する上で非常に重要な意味を持つと言えるでしょう。

| 時代 | QWERTY配列の状況 | 要因・背景 |

|---|---|---|

| タイプライター初期 | 誕生 | タイプバーの機械的制約(高速打鍵時の絡まり防止)のため、使用頻度の高い文字を離れた位置に配置 |

| タイプライター進化~コンピューター登場 | 普及・改良 | 技術の進歩 |

| 携帯端末普及 | 現代社会に不可欠 | 更なる普及と改良 |

| 未来 | 変化 or 消滅 or 存続 | 音声入力、ジェスチャー入力等の新たな技術革新 |