持ち歩く音楽:デジタル音楽プレーヤーの世界

ITを学びたい

先生、「デジタル音楽プレーヤー」って、どういうものですか?

IT専門家

簡単に言うと、音楽データを入れて持ち運べる機械のことだよ。パソコンやインターネットから音楽を取り込んで、いつでもどこでも聴くことができるんだ。

ITを学びたい

CDプレーヤーとは違うんですか?

IT専門家

CDプレーヤーは円盤型のCDを読み込んで音楽を再生する機械だけど、デジタル音楽プレーヤーは音楽データを直接記憶しているから、CDのような物理的な媒体は必要ないんだよ。だからたくさんの曲を小さな機械に入れて持ち運べるんだ。

デジタル音楽プレーヤーとは。

コンピュータ関係の言葉である「電子音楽機器」(電子音響機器。つまり電子音響機器のこと)について

はじめに

近頃は、音楽を聴く方法が大きく変わりました。レコードやテープ、光る円盤といった、かつての主役たちは姿を消しつつあり、今では小さな機械でたくさんの音楽を持ち歩き、聴くことが当たり前になりました。この小さな機械、つまりは持ち運びできる音楽聴き器について、これから詳しくお話していきます。

かつて音楽を聴くといえば、大きな蓄音機や、場所を取る棚に並べられたレコード、あるいはテープを巻き戻す手間がありました。しかし、時代は進み、光る円盤が登場し、より手軽に音楽を楽しめるようになりました。そして今、主役の座に躍り出たのが持ち運びできる音楽聴き器です。この小さな機械は、たくさんの音楽を小さな体の中に詰め込んで、いつでもどこでも音楽を聴くことを可能にしました。電車の中、散歩中、家事をしながらでも、好きな音楽が耳元で流れ、生活に彩りを添えてくれます。

この持ち運びできる音楽聴き器には、様々な種類があります。大きさ、形、色、そして何よりも音質。それぞれの機械によって個性があり、自分にぴったりの一台を見つける楽しみもあります。また、単に音楽を聴くだけでなく、動画を見たり、文字を読んだり、様々な機能を持つものも登場しています。まるで小さな万能箱のようです。

これから、この持ち運びできる音楽聴き器の歴史や、様々な機能、自分に合った機械の選び方、そして未来における姿などについて、順を追って説明していきます。音楽との関わり方が変わるほどの、画期的な技術。持ち運びできる音楽聴き器の魅力を、一緒に探っていきましょう。

| 音楽聴取方法の変遷 | 特徴 |

|---|---|

| レコード/テープ | 場所を取る、手間がかかる |

| 光る円盤(CD) | 手軽に楽しめる |

| 持ち運びできる音楽聴き器 | いつでもどこでも音楽を聴ける、多機能 |

| 持ち運びできる音楽聴き器 | 詳細 |

|---|---|

| 種類 | 大きさ、形、色、音質など多様 |

| 機能 | 音楽再生、動画視聴、読書など |

| 今後の説明項目 |

|---|

| 歴史 |

| 様々な機能 |

| 機械の選び方 |

| 未来の姿 |

簡単な歴史

持ち運びできる音楽再生機器の歴史は、1990年代後半に始まりました。この頃、音楽データを小さくまとめる技術、「エムピースリー」が登場し、多くの曲を小さな機械に保存できるようになりました。この技術を使った音楽再生機器は「エムピースリープレーヤー」と呼ばれ、これまでの機器よりもたくさんの曲を気軽に持ち運べる画期的なものでした。しかし、初期のエムピースリープレーヤーは保存できる曲数が少なく値段も高かったため、あまり普及しませんでした。

ところが、2000年代に入ると状況が変わります。技術の進歩により、エムピースリープレーヤーは小型化、大容量化、そして低価格化が進みました。より多くの曲を保存でき、値段も手頃になったことで、爆発的に普及し始めました。

特に、2001年にアメリカの「アップル」社が発売した「アイポッド」は、エムピースリープレーヤーの人気を決定的なものにしました。洗練された見た目と使いやすい操作性で、世界中の人々を魅了しました。アイポッドの登場は、それまでの音楽再生機器市場を大きく変え、音楽の楽しみ方そのものを変える革命的な出来事となりました。その後も様々な会社から多様なエムピースリープレーヤーが発売され、音楽はいつでもどこでも楽しめるものとなりました。今では、携帯電話の中に音楽再生機能が組み込まれるのが当たり前になり、専用の音楽再生機器は姿を消しつつあります。このように、エムピースリープレーヤーは短い期間で大きく発展し、人々の生活に大きな影響を与えた機器と言えるでしょう。

| 時代 | 特徴 | 普及状況 |

|---|---|---|

| 1990年代後半 | MP3登場、初期のMP3プレーヤーは曲数少なく高価 | あまり普及せず |

| 2000年代 | 小型化、大容量化、低価格化 | 爆発的に普及 |

| 2001年 | アップル社がiPod発売、洗練された見た目と使いやすさ | MP3プレーヤーの人気を決定的に |

| その後 | 様々な会社から多様なMP3プレーヤー発売 | 音楽はいつでもどこでも楽しめるように |

| 現在 | 携帯電話に音楽再生機能が標準搭載 | 専用の音楽再生機器は姿を消しつつある |

主な機能

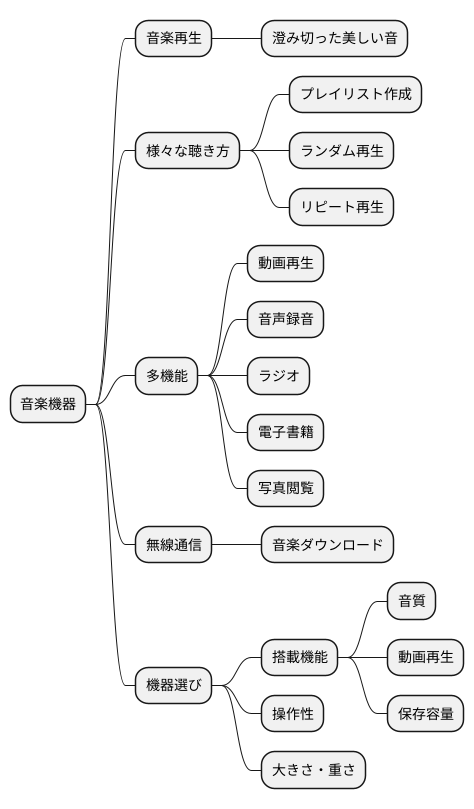

この音楽機器の主な役割は、音楽を再生することです。この機器を使うと、澄み切った美しい音で音楽を楽しむことができます。さらに、ただ音楽を聴くだけでなく、様々な聴き方ができます。例えば、聴きたい曲を順番に並べたリストを作ったり、順番をばらばらにしたり、同じ曲を繰り返し聴いたりすることも可能です。

多くの機器には、もっとたくさんの機能が備わっています。例えば、動画を見たり、音声を録音したりできます。また、ラジオを聴いたり、電子書籍を読んだり、写真を見たりできる機器もあります。最近では、無線で情報をやり取りする機能を持つ機器も増えてきました。この機能を使うと、インターネットを通じて音楽をダウンロードして聴くことができます。このように、音楽機器は様々なことができるようになりました。

音楽機器を選ぶ際には、搭載されている機能をよく見て、自分に合ったものを選ぶことが大切です。高音質で音楽を聴きたい人、動画も見たい人、たくさんの曲を保存したい人など、人によって求めるものは様々です。また、操作の簡単さや大きさ、重さなども考慮すると良いでしょう。自分にぴったりの音楽機器を見つけることで、より快適に音楽を楽しむことができるでしょう。

選び方のポイント

持ち運びに便利な音楽再生機を選ぶには、いくつかの大切な点があります。まず、記憶できる曲の量は重要です。たくさん曲を持ち歩きたいのか、それとも少しで良いのか、自分の持ち歩きスタイルに合わせて選びましょう。高音質の音楽データは容量が大きいので、たくさんの曲を高音質で保存したい人は、記憶容量の大きなものを選ぶ必要があります。次に、電池の持ち時間も確認しましょう。長い時間、外で音楽を聴く人は、電池の持ちが良いものを選ぶべきです。短い時間しか使わないのであれば、それほど電池の持ちは気にしなくても良いでしょう。音の質にこだわる人は、音楽データの種類や出力の大きさを確認しましょう。音楽データの種類によって、音の質に違いが出ることがあります。また、出力の大きいものは、より大きな音で音楽を楽しむことができます。音楽再生機を操作する時の使いやすさも大切です。ボタンの配置や画面の見やすさなど、実際に使う場面を想像しながら選びましょう。毎日使うものですから、手に馴染む大きさや重さであるかも重要な点です。小さくて軽い方が持ち運びには便利ですが、操作しにくい場合もあります。逆に、大きくて重いものは持ち運びには不便ですが、操作しやすい場合もあります。見た目も人それぞれ好みがあります。好きな色や形のものを使うと、音楽を聴くのがもっと楽しくなります。最後に、値段も大切な要素です。音楽再生機の値段は様々です。自分の予算に合わせて、無理なく買えるものを選びましょう。色々な音楽再生機を比べて、自分にぴったりの一台を見つけてください。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 記憶容量 | 保存したい曲の数、音質(高音質データは容量大)に合わせる |

| 電池の持ち | 長時間使用なら長持ちのもの、短時間なら気にしなくても良い |

| 音質 | 音楽データの種類、出力の大きさ |

| 使いやすさ | ボタン配置、画面の見やすさ、大きさ、重さ |

| 見た目 | 色、形 |

| 値段 | 予算に合わせる |

今後の展望

携帯電話の普及と高性能化に伴い、音楽を聴くための機器単体の需要は減少しています。しかし、高音質にこだわる利用者や、運動中に使うことを想定した壊れにくい機器など、特定の用途に特化した機器は依然として一定の需要があります。今後は、機器の音質がさらに向上し、様々な機能が追加され、個人の好みに合わせた機器へと進化していくと考えられます。

まず、音質の向上という点では、よりきめ細やかな音の表現が可能になるでしょう。人の耳には聞こえないほどの繊細な音まで再現することで、まるで演奏会場にいるかのような臨場感を味わえるようになるかもしれません。また、騒音を打ち消す機能の向上も期待されます。電車内や街中などの騒がしい場所でも、クリアで快適に音楽を楽しむことができるようになるでしょう。

機能面では、機械学習を用いた音楽の提案機能が進化するでしょう。過去の聴取履歴や、その日の気分、天気など様々な情報を加味し、利用者の好みにぴったり合った楽曲を提案してくれるようになるでしょう。また、個人の聴取履歴に基づいて音質を自動調整する機能も期待されます。さらに、健康管理機能との連携も進むと考えられます。心拍数や運動量などのデータと連動し、最適な音楽を自動で選曲してくれるようになるかもしれません。

このように、音楽を聴く機器は、単に音楽を再生するだけの機器から、個人の好みに合わせて最適な音楽体験を提供する機器へと進化を続けていくでしょう。音楽を楽しむという体験が、より豊かで、より個人的なものへと変化していくでしょう。

| 項目 | 現状 | 今後の進化 |

|---|---|---|

| 需要 | 機器単体の需要は減少 特定用途の機器は一定の需要 |

個人の好みに合わせた機器へ進化 |

| 音質 | – | よりきめ細やかな音の表現 騒音打ち消し機能の向上 |

| 機能 | – | 機械学習を用いた音楽の提案機能 個人の聴取履歴に基づいた音質自動調整 健康管理機能との連携による最適な音楽選曲 |

| 音楽体験 | – | より豊かで個人的なものへ変化 |

まとめ

持ち運びに便利な大きさで、たくさんの曲を収納できる機器、それがデジタル音楽演奏機です。かつては、音楽を聴くためにはかさばるレコードやテープを持ち歩く必要がありました。しかし、デジタル音楽演奏機の登場によって、膨大な量の音楽をポケットに入れて持ち運べるようになりました。これにより、通勤や通学途中、運動中、休憩時間など、いつでもどこでも気軽に音楽を楽しめるようになりました。

デジタル音楽演奏機の魅力は、単に音楽を聴くだけではないところです。機種によっては、動画を見たり、写真を表示したり、ゲームをしたり、インターネットに接続したりすることもできます。また、録音機能が付いているものもあり、会議や講義の内容を記録するのにも役立ちます。さらに、目覚まし時計機能を備えた機種もあり、好きな音楽で朝を始めることができます。

デジタル音楽演奏機は、様々な価格帯で販売されています。高性能な機種は高価ですが、基本的な機能を備えた機種は比較的安価で購入できます。また、デザインも多様で、シンプルなものからカラフルで個性的なものまで、様々なデザインがあります。そのため、自分の好みに合った機種を見つけることができるでしょう。

デジタル音楽演奏機は、常に進化を続けています。音質が向上したり、バッテリーの持ちが長くなったり、新しい機能が追加されたりしています。これからも進化し続けるデジタル音楽演奏機と共に、音楽の楽しみ方はさらに広がっていくでしょう。自分にぴったりの一台を見つけて、音楽の世界をより深く楽しんでください。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 携帯性 | 持ち運びに便利な大きさで、たくさんの曲を収納できる。 |

| 多機能性 | 音楽を聴くだけでなく、動画視聴、写真表示、ゲーム、インターネット接続、録音、目覚まし時計機能などが備わっている機種もある。 |

| 価格帯 | 様々な価格帯で販売されており、予算に合わせて選択できる。 |

| デザイン | 多様なデザインがあり、好みに合った機種を選べる。 |

| 進化 | 常に進化を続けており、音質向上、バッテリーの長寿命化、新機能追加など、音楽の楽しみ方が広がっている。 |