プラズマディスプレイ:鮮明な映像体験

ITを学びたい

先生、『プラズマディスプレイ』って、液晶テレビと何が違うんですか?

IT専門家

良い質問だね。プラズマディスプレイと液晶ディスプレイの一番大きな違いは、画面を光らせる方法にあるんだよ。プラズマディスプレイは小さな蛍光灯のようなものをたくさん使って光らせているのに対し、液晶ディスプレイは後ろから光を当てて、液晶でその光を調整することで画面を表示しているんだ。

ITを学びたい

蛍光灯みたいなのを使っているんですか!じゃあ、液晶より電気代がかかるんですか?

IT専門家

以前はそうだったけど、今は省電力化が進んでいるので、液晶テレビとそれほど大きな差はなくなっているよ。ただ、プラズマディスプレイは液晶に比べて画面が大きく作れるので、大きなテレビで見たい人にはいいかもしれないね。

plasma displayとは。

ここでは、プラズマディスプレイという技術について説明します。プラズマディスプレイは、薄い画面に映像を表示する装置です。二枚のガラス板の間にネオンなどの希ガスを閉じ込め、そこに電圧をかけると紫外線が発生します。この紫外線が蛍光体に当たると光るので、これを利用して映像を表示します。プラズマディスプレイは、色の濃淡がはっきりしていて、反応速度が速く、どの角度から見ても見やすいのが特徴です。また、液晶ディスプレイよりも大きな画面を作るのが簡単なので、大型テレビなどに利用されています。プラズマディスプレイパネルの頭文字をとってPDPと呼ぶこともあります。PDPモニターと呼ばれることもあります。

仕組み

画面を薄く作ることを可能にしたプラズマ画面の仕組みについて説明します。プラズマ画面は、薄いガラスの板を二枚使い、その間にネオンなどの気体を閉じ込めて作られています。この気体は普段は光っていませんが、電気を流すとプラズマと呼ばれる状態になり、目には見えない紫外線を出すようになります。この紫外線を利用して光を作り、画面に映し出すのがプラズマ画面の特徴です。二枚のガラス板には、紫外線が当たると光る塗料が塗られています。プラズマから出た紫外線がこの塗料に当たると、塗料が発光し、画面に色が映ります。この仕組みは、小さな蛍光灯を画面全体に敷き詰めたようなものです。一つ一つの蛍光灯のように、画面の小さな点が光ったり消えたりすることで、様々な映像を作り出しています。以前広く使われていたブラウン管テレビでは、電子銃と呼ばれる装置から電子ビームを蛍光面に当てて映像を表示していました。しかし、プラズマ画面では電子銃を使う必要がないため、画面を薄くすることが可能になりました。つまりプラズマ画面は、気体と紫外線、そして光る塗料を組み合わせることで、薄くて鮮やかな映像を実現しているのです。

高画質の秘密

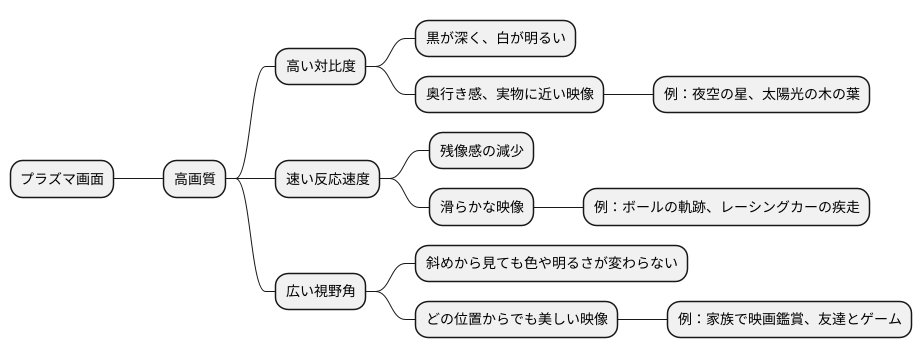

映像の良し悪しを決める要素は様々ありますが、その中でも特に重要なのが『高画質』です。高画質を実現する技術の一つとして、プラズマ画面があります。プラズマ画面は、高い対比度、速い反応速度、そして広い視野角という三つの特徴を持っています。

まず、高い対比度について説明します。対比度とは、一番明るい白と一番暗い黒の明るさの比率のことです。この比率が高いほど、黒はより深く沈み、白はより明るく輝きます。そのため、奥行き感があり、実物に近い映像を見ることができます。例えば、暗い夜空に輝く星々や、太陽の光に照らされた木々の葉の一枚一枚まで、鮮明に映し出すことができます。

次に、速い反応速度についてです。反応速度とは、画面の色が変化する速さのことです。スポーツ中継や動きが激しい動画を見る時、反応速度が遅いと、残像が見えてしまい、映像がぼやけてしまいます。しかし、プラズマ画面は反応速度が速いため、残像感が少なく、滑らかな映像を楽しむことができます。例えば、野球のボールの軌跡や、レーシングカーの疾走する様子なども、くっきりと鮮やかに映し出されます。

最後に、広い視野角についてです。視野角とは、画面を正面からではなく、斜めから見た時に、色や明るさが変わらずに見える角度のことです。視野角が狭いと、画面を斜めから見ると、色が変わって見えたり、暗くなって見えたりしてしまいます。しかし、プラズマ画面は視野角が広いので、大人数で画面を囲んで見ても、どの位置からでも、同じように美しい映像を見ることができます。例えば、家族みんなで映画を見たり、友達とゲームをしたりする時にも、最適です。

このように、プラズマ画面は、高い対比度、速い反応速度、広い視野角という三つの特徴によって、高画質で迫力のある映像体験を提供してくれます。

大型化への対応

大型の画面を作ることは、映像表示装置を作る上で大きな課題の一つです。画面が大きくなると、画質を全体で均一に保つことが難しくなるからです。この点において、プラズマ画面は液晶画面に比べて有利な点があります。

液晶画面は、画面全体を照らすための光源(バックライト)を必要とします。画面が大きくなるにつれて、このバックライトの光を画面全体に均一に届けることが難しくなります。画面の端と中央で明るさが変わってしまったり、ムラが生じたりする可能性が高くなります。そのため、大型の液晶画面を作る際には、高度な技術と精密な調整が必要となります。

一方、プラズマ画面は、画面を構成する小さな点(画素)がそれぞれ自ら光を発します。一つ一つの画素が光るため、画面全体を照らすためのバックライトは不要です。そのため、画面が大きくなっても、明るさや色の均一性を保ちやすいという特徴があります。

プラズマ画面のこの特性は、大型テレビの需要が高まる中で大きな強みとなりました。映画館のような大きな画面で、高画質の映像を自宅で楽しめることから、家庭用映画鑑賞システムの中心的な存在として人気を集めました。迫力のある映像を映し出すことができるため、多くの人々に受け入れられました。

| 項目 | 液晶画面 | プラズマ画面 |

|---|---|---|

| 光源 | バックライトが必要 | 各画素が自ら発光 |

| 大型化の課題 | 画面全体への均一な光供給が難しい(明るさのムラ、端と中央の明るさの違い) | 明るさや色の均一性を保ちやすい |

| 大型化への対応 | 高度な技術と精密な調整が必要 | バックライト不要のため、大型化に有利 |

| 大型テレビ市場での評価 | – | 高画質、映画館のような大画面体験を提供できるため人気 |

他の呼び方

薄型テレビの一種であるプラズマディスプレイは、他の言い方で呼ばれることもあります。その呼び方について詳しく説明します。

まず、『プラズマディスプレイパネル』という正式名称の英語表記『Plasma Display Panel』の頭文字を取って『PDP』と呼ばれることがよくあります。これは、専門用語や業界用語として使われることが多く、商品名や仕様書などで見かける機会もあるでしょう。

次に、『PDPモニター』という呼び方もあります。これは、『PDP』に『モニター』という言葉を加えたもので、画面表示装置としての機能を強調した表現です。パソコンの画面を指す言葉として『モニター』という言葉がよく使われますが、プラズマディスプレイも同様に画面表示装置であるため、『PDPモニター』と呼ばれることがあるのです。

『プラズマディスプレイ』『PDP』『PDPモニター』は、いずれも同じものを指します。呼び方が違うだけで、基本的な仕組みや機能は変わりません。家電量販店などでこれらの言葉を耳にした場合、同じものを指していると理解しておけば問題ありません。

ただ、近年では液晶テレビや有機ELテレビの普及に伴い、プラズマディスプレイはあまり製造されていません。そのため、店頭でこれらの言葉を聞く機会は減っているかもしれません。しかし、過去に販売された製品や、技術的な解説などでこれらの言葉が使われることはあるので、覚えておくと役に立つでしょう。

| 正式名称 | 略称 | 別称 |

|---|---|---|

| プラズマディスプレイパネル (Plasma Display Panel) | PDP | PDPモニター |

技術の進歩

映像を映し出す技術の一つであるプラズマ画面は、常に変わり続けてきました。初期の頃は、画面に同じ映像を長時間映し出すと、その映像が画面に残ってしまう焼き付きという問題がありました。まるで画面が日焼けしたように、残像が消えなくなってしまうのです。この問題は、プラズマ画面を使う上で大きな悩みの種でした。しかし、技術の進歩により、この焼き付き問題は大きく改善されました。画面の素材や表示方法を工夫することで、残像が残りにくくなりました。

また、初期のプラズマ画面は電気をたくさん使うことが問題視されていました。電気代が高くなってしまうだけでなく、環境にも優しくないという声もありました。しかし、この点についても技術の進歩が解決策をもたらしました。画面の構造や部品を見直すことで、消費電力を抑えることに成功したのです。今では、省エネルギー性に優れたプラズマ画面も登場し、環境への負担も軽減されています。

さらに、色の表現力も向上しました。初期のプラズマ画面では、色の再現度が低く、自然な色合いを表現することが難しい場合もありました。しかし、技術の進歩により、より多くの色を表現できるようになりました。赤や青、緑といった基本的な色の表現はもちろん、微妙な色の違いも表現できるようになり、まるで本物のような鮮やかな映像を楽しめるようになりました。これらの改良により、プラズマ画面は高画質で大画面テレビの代表として、長い間多くの人々に親しまれてきました。

| 項目 | 初期 | 改善後 |

|---|---|---|

| 焼き付き | 画面に同じ映像を長時間映し出すと残像が消えなくなる | 画面の素材や表示方法を工夫することで残像が残りにくくなった |

| 消費電力 | 電気をたくさん使う | 画面の構造や部品を見直し、消費電力を抑えることに成功 |

| 色の表現力 | 色の再現度が低く、自然な色合いを表現することが難しい | より多くの色を表現できるようになり、鮮やかな映像を楽しめるように |

今後の展望

近年、薄型で鮮やかな映像を楽しめる液晶画面や、さらに進化した有機発光ダイオード画面の人気が高まり、プラズマ画面の人気が低迷しているのは事実です。一時は家庭用大型画面の主役だったプラズマ画面ですが、液晶や有機発光ダイオード画面の低価格化や省電力化に押され、市場での存在感は薄くなっています。しかし、プラズマ画面にも独自の優れた点が残っていることも忘れてはなりません。液晶や有機発光ダイオードに比べ、黒色の表現力に優れ、コントラスト比が高いという特徴は、映像の奥行きや立体感をよりリアルに感じさせます。また、画面の切り替え速度が速いため、スポーツなどの動きの速い映像でも残像感が少なく、滑らかな表示が可能です。さらに、斜めから見ても色の変化が少ない広い視野角も、大人数で画面を共有する場合に大きなメリットとなります。これらの長所は、特定の分野ではまだまだ大きな武器となりえます。

例えば、医療現場での画像診断や、デザイン制作などの専門的な用途では、プラズマ画面の高いコントラスト比と正確な色再現性が非常に重要です。また、公共施設や商業施設などで、多くの人が様々な角度から画面を見るような場面でも、プラズマ画面の広い視野角は大きな利点となります。さらに、近年では、プラズマ技術を応用した新たな技術開発も進められています。例えば、プラズマを使った殺菌装置や、プラズマディスプレイの製造技術を応用した太陽電池などが研究されており、プラズマ技術の可能性は画面表示以外にも広がりを見せています。市場全体におけるプラズマ画面のシェアは縮小しているとはいえ、その優れた特徴と将来性を見れば、プラズマ画面の技術開発が完全に途絶えるとは考えにくく、特定の分野に特化した製品や、全く新しい技術への応用など、様々な可能性が期待されています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 現状 | 液晶や有機ELの人気が高まり、プラズマは低迷している。 |

| プラズマの利点 |

|

| プラズマの用途 |

|

| プラズマ技術の応用 |

|

| 将来性 | 特定分野への特化や新しい技術への応用など、様々な可能性がある。 |