パソコンリサイクル法:廃棄パソコンの行方

ITを学びたい

先生、『パソコンリサイクル法』って、具体的にどんなことをする法律なのでしょうか?

IT専門家

簡単に言うと、家庭で使わなくなったパソコンやディスプレーを、作ったメーカーが責任を持って回収し、資源として再利用できるようにする法律だよ。

ITを学びたい

なるほど。ということは、プリンターやスキャナーなどは対象外ということですか?

IT専門家

その通り。パソコン本体とディスプレーだけが対象で、周辺機器は含まれないんだ。それと、会社で使っていたパソコンなども対象外で、家庭向けに販売されたものだけが対象になるんだよ。

パソコンリサイクル法とは。

『電算機再利用法』と呼ばれる法律について説明します。この法律は、電算機や画面表示装置を回収して資源として再利用することを製造会社に義務付けています。平成15年(2003年)に資源を有効に利用することを促進するための法律が改正され、その中で電算機に関する新しい条項が追加されたもののことです。対象となるのは、一般家庭向けに販売された自社製品の電算機と画面表示装置です。印刷機や画像読み取り装置などの周辺機器は含まれません。この法律は『電算機再利用法』とも呼ばれます。

法律の目的

資源を大切に使い、環境を守るために作られた法律があります。その一つが『パソコンを資源として再利用するための法律』です。この法律は、簡単に言うと、使い終わったパソコンをきちんと処理して、使える資源をもう一度活用しようというものです。

パソコンの中には、鉄や銅、金など、貴重な資源がたくさん使われています。これらの資源をそのまま捨ててしまうのは、とてももったいないことです。そこで、この法律では、パソコンメーカーに、自分たちが作ったパソコンを回収して、資源として再利用する義務を課しています。メーカーは、回収したパソコンから貴重な資源を取り出し、新しい製品の材料として使ったり、他の会社に資源を売ったりすることで、資源の有効活用を図ります。

また、この法律は、パソコンを使う私たちにも、正しい方法でパソコンを捨てる責任を負わせています。不用になったパソコンをゴミとして捨ててしまうと、環境を汚染する原因になります。この法律では、パソコンを捨てる場合は、メーカーや指定された業者に引き渡すように定めています。これにより、パソコンに含まれる有害物質が適切に処理され、環境への悪影響を最小限に抑えることができます。

資源を無駄にせず、未来の子どもたちにきれいな地球を残すためには、一人ひとりがこの法律の大切さを理解し、行動することが重要です。この法律は、限りある資源を有効に活用し、環境への負荷を減らすことで、私たちがずっと安心して暮らせる社会を作るために、大きな役割を果たしています。未来のために、私たち一人ひとりが責任を持って、パソコンの適切な処理に取り組んでいきましょう。

| 法律の目的 | 法律の内容(パソコンメーカーの義務) | 法律の内容(パソコン利用者の責任) | 法律の意義 |

|---|---|---|---|

| 資源の有効活用と環境保護 | 使用済みパソコンの回収と資源の再利用 | メーカーまたは指定業者へのパソコンの引き渡し | 資源の有効活用、環境負荷の軽減、持続可能な社会の実現 |

対象となる機器

{この法律の適用範囲は、家庭で使用することを目的として販売された機器に限られます。具体的には、家庭用電算機本体と画面表示装置が該当します。ここでの家庭用電算機とは、一般家庭で使用される一般的なものを指し、企業や事務所などで使用される業務用電算機は含まれません。また、印刷機や画像読み取り装置といった周辺機器も対象外です。

家庭用電算機は、近年急速に普及が進み、その廃棄量は増加の一途をたどっています。資源の有効活用と環境負荷軽減の観点から、これらの機器のリサイクルは喫緊の課題となっています。この法律は、家庭用電算機に焦点を絞ることで、リサイクルの効率を高め、より大きな効果を上げることを目指しています。

対象機器を明確に定めることで、消費者の皆様に法律の内容を理解しやすくなります。また、リサイクルの手続きを簡素化し、円滑なリサイクル活動を推進することができます。不要になった家庭用電算機と画面表示装置は、適切な方法で処理されるよう、ご協力をお願いいたします。

この法律が目指すのは、資源の有効活用と環境保全です。家庭用電算機のリサイクルを通じて、限りある資源を大切に使い、未来の世代に美しい環境を引き継いでいくことを目指します。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

| 法律の適用範囲 | 家庭で使用することを目的として販売された機器 |

|---|---|

| 対象機器 | 家庭用電算機本体と画面表示装置 |

| 対象外機器 | 業務用電算機、印刷機、画像読み取り装置等の周辺機器 |

| 背景 | 家庭用電算機の普及と廃棄量の増加、資源の有効活用と環境負荷軽減 |

| 目的 | 資源の有効活用と環境保全、リサイクルの効率化 |

| 効果 | 法律の内容理解の容易さ、リサイクル手続きの簡素化、円滑なリサイクル活動の推進 |

製造業者の責任

製造業者が担う責任は、製品を作り出すことだけに留まりません。製品が寿命を迎えた後、どのように処理されるかまで見据える責任があります。特に、パソコンのような複雑な電子機器の場合、その責任はより大きくなります。パソコンには様々な金属やプラスチックが使われており、これらを適切に処理しなければ、環境汚染につながるからです。

製造業者は、自社で作ったパソコンを回収し、資源を再利用する義務を負っています。消費者が不要になったパソコンを回収し、分解・選別することで、貴重な資源を無駄にすることなく、再び製品の材料として活用できます。例えば、基盤から金や銅などの金属を取り出し、筐体(きょうたい)からプラスチックを回収し、再利用します。

また、製造業者は、消費者がパソコンを簡単に手放せる仕組みを作る責任も負っています。具体的には、全国各地に回収拠点を開設したり、回収方法に関する情報を分かりやすく提供したりする必要があります。例えば、ウェブサイトや取扱説明書に回収拠点の場所や、郵送による回収方法などを明記することで、消費者が迷うことなくパソコンを廃棄できます。加えて、回収にかかる費用を無料にする、もしくは負担を少なくするなどの配慮も重要です。

製造業者が積極的に回収と再資源化に取り組むことは、資源の有効活用だけでなく、環境保全にも繋がります。不適切な処理によって有害物質が土壌や水質を汚染するのを防ぎ、未来の世代に美しい地球を残すことに貢献します。製造業者の行動は、循環型社会の実現に向けて、重要な役割を担っていると言えるでしょう。

| 責任 | 具体的な行動 | 目的/効果 |

|---|---|---|

| 製品リサイクルの責任 |

|

|

| 消費者への責任 |

|

|

| 環境保全への責任 |

|

|

消費者の役割

家電製品の中でも、パソコンは様々な部品から成り立っており、中には有害な物質を含んでいるものもあります。そのため、パソコンを不要になった際に、ゴミとして捨てるのではなく、適切な方法で処理することが重要です。消費者はこの処理において大きな役割を担っています。

まず、パソコンを製造した会社が指定する回収方法を確認しましょう。多くの会社は、自社のホームページなどで回収方法を案内しています。また、購入したお店に問い合わせるのも良いでしょう。回収方法には、郵送や指定場所への持ち込みなど、様々な種類があります。

パソコンの回収には、費用がかかる場合もあります。これは、パソコンを解体し、部品を資源として再利用したり、有害な物質を安全に処理するための費用です。この費用は、環境を守るために必要なコストであることを理解し、負担することが求められます。

もし、パソコンを不法に捨てたり、適切な方法で処理しなかった場合、環境を汚染するだけでなく、法律に違反する可能性もあります。有害物質が土壌や水に流れ出し、自然環境や私たちの健康に悪影響を与えるかもしれません。また、不法投棄は、景観を損ねるだけでなく、犯罪にもつながる可能性があります。

消費者の責任ある行動が、パソコンの資源を有効に活用し、環境を守ることにつながります。パソコンの回収方法や費用に関する情報を積極的に集め、正しく処理することで、未来の地球環境を守ることに貢献しましょう。一人ひとりの小さな行動が、大きな力となります。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| パソコン廃棄の重要性 | パソコンには有害物質が含まれており、適切な処理が必要。消費者の責任ある行動が重要。 |

| パソコンの回収方法 | 製造会社が指定する回収方法(ホームページ、販売店への問い合わせなど)を確認。郵送や指定場所への持ち込みなど。 |

| パソコン回収の費用 | 解体、資源再利用、有害物質処理のため費用が発生する。環境保全のための必要経費。 |

| 不適切な処理のリスク | 環境汚染、法律違反の可能性。有害物質による健康被害、不法投棄による景観損失、犯罪につながる可能性も。 |

| 消費者の役割 | 回収方法や費用の情報を集め、正しく処理することで資源の有効活用と環境保全に貢献。 |

法律の成果と課題

パソコンを資源として再び使えるようにする法律が施行されてから、資源として活用される割合は上がり、環境への負担を軽くすることに一定の効果が出ています。資源を無駄にしない社会を作るという観点からは、大きな前進と言えるでしょう。とはいえ、まだ課題も残っています。法律で禁じられているにも関わらず、不法にパソコンが捨てられるケースや、処理方法が適切でないケースも見られます。

パソコンの再利用をさらに進めるには、私たち一人ひとりが正しい知識を持つことが重要です。そのためには、広く国民への呼びかけを強化していく必要があります。また、パソコンを回収する仕組みをより良くしていくことも欠かせません。例えば、回収場所を増やす、回収方法を分かりやすくするといった工夫が考えられます。

技術の進歩によって、新しい資源化技術が生まれる可能性にも期待が高まります。例えば、より効率的に材料を取り出せる技術や、有害物質を安全に処理できる技術の開発が重要です。また、資源化の問題は、国境を越えた協力も必要です。世界各国が連携して、情報を共有したり、技術開発を進めたりすることで、より大きな成果が期待できます。

資源を大切にし、次の世代に美しい環境を残すことは、私たちの責任です。国や企業、そして私たち国民が協力して、持続可能な社会の実現に向けて、地道な努力を続けていく必要があります。

| 現状 | 課題 | 今後の対策 |

|---|---|---|

| パソコンを資源として再利用する法律の施行により、資源活用率が向上し、環境負荷軽減に効果が出ている。 | 不法投棄や不適切な処理が行われているケースが存在する。 |

|

今後の展望

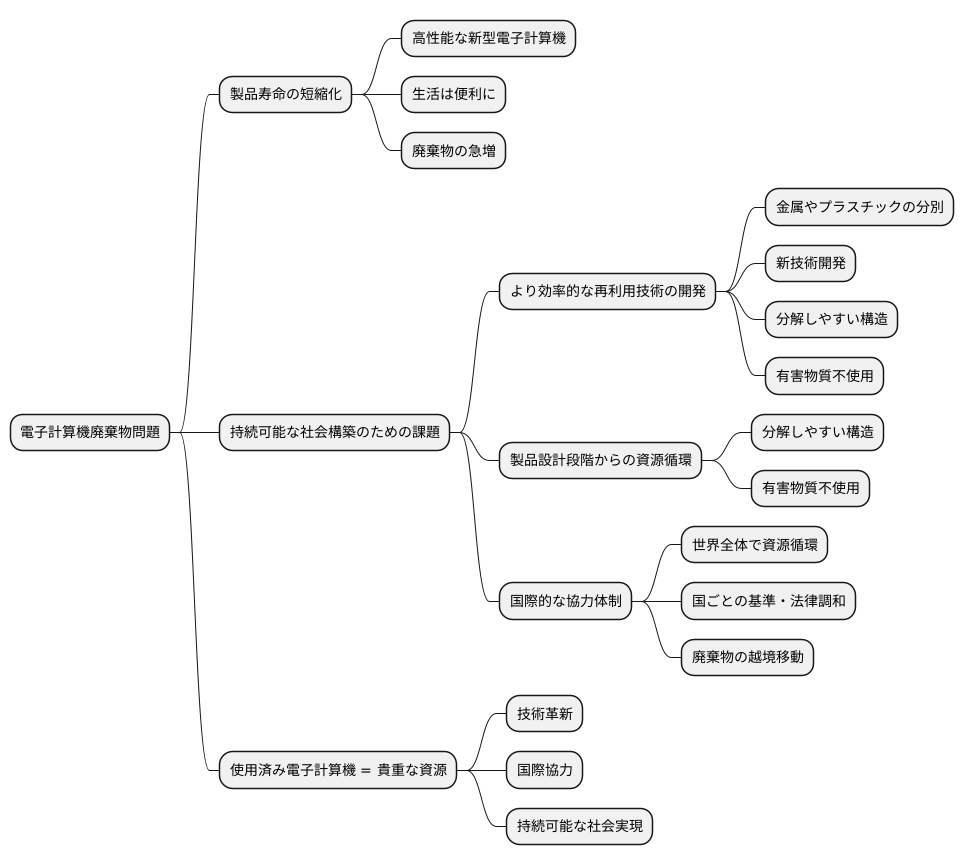

電子計算機の技術革新は目覚ましく、製品の寿命は短くなっています。高性能な新型電子計算機が次々と発売され、私たちの生活はより便利になっています。しかし、その裏側では、使用済みの電子計算機の廃棄物が急増しており、深刻な問題となっています。この増加する電子計算機廃棄物への対策は、持続可能な社会を築く上で、避けては通れない課題です。

まず、より効率的な再利用技術の開発が急務です。電子計算機には様々な金属やプラスチックが使われており、これらを丁寧に分別し、再利用することで、資源の無駄を減らすことができます。新しい技術を開発し、今まで再利用が難しかった部品も有効活用できるようにすることが重要です。また、製品を作る段階から、資源の再利用を考えた工夫も必要です。分解しやすい構造にする、有害な物質を使わないなど、製品設計の段階から資源循環を意識することで、廃棄物問題の解決に大きく貢献できます。

さらに、この問題は一国だけで解決できるものではありません。国際的な協力体制を築き、世界全体で資源を循環させる仕組みを作る必要があります。国ごとに異なる基準や法律を調和させ、廃棄物の越境移動をスムーズに行えるようにすることで、より効率的な資源循環が可能になります。

私たちは、使用済みの電子計算機を単なるゴミとしてではなく、貴重な資源の宝庫として捉える必要があります。技術革新と国際協力を通じて資源循環の仕組みを構築し、持続可能な社会を実現していくことが、私たちの未来にとって、そして次の世代に資源を残していく上で、大変重要なことなのです。