マウス操作:押す、そして掴む

ITを学びたい

先生、「プレス」ってどういう意味ですか? パソコンのマウスをカチッと押すことと同じですか?

IT専門家

いい質問だね。マウスのボタンをカチッと押すのは「クリック」と言うよ。「プレス」はマウスのボタンを押し続けることだよ。たとえば、ファイルのアイコンを別の場所に移動したいとき、アイコンにマウスカーソルを合わせてボタンを押し続けたまま移動するよね?これが「プレス」だよ。

ITを学びたい

ああ、なるほど!押し続けることなんですね。カチッと押す「クリック」とは違うんですね。じゃあ、アイコンを移動するときみたいに、ボタンを押し続けたままマウスを動かすのは「ドラッグ」ですよね?「プレス」と「ドラッグ」は何が違うんですか?

IT専門家

その通り。「ドラッグ」は「プレス」したままマウスを動かす操作のことだよ。「プレス」はボタンを押し続ける動作、「ドラッグ」は押し続けながら動かす動作というように、少しだけ違うんだね。覚えておこう。

pressとは。

コンピューターのマウスのボタンを押し続ける操作について説明します。この操作は「プレス」と呼ばれ、マウスのボタンを押し込んだままにすることを指します。「長押し」とも言います。ボタンを押したままマウスを動かす操作は「ドラッグ」といいます。ちなみに、マウスのボタンを素早く一度押す操作は「クリック」といいます。

押す操作の基礎

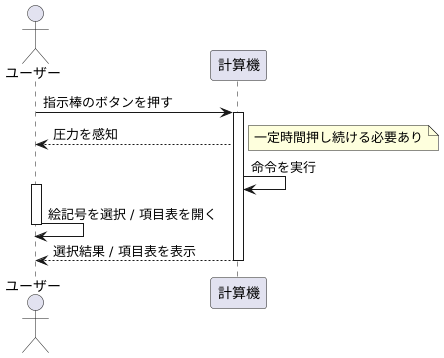

計算機を使う上で、なくてはならない道具の一つに、画面上を自由に動かす指示棒があります。この指示棒にはいくつかボタンが付いており、そのボタンを「押す」操作は基本中の基本です。この「押す」とは、単にボタンに触れるだけではなく、指でボタンを押し込んだままにすることを指します。多くの人は、普段から何気なく行っている動作でしょう。しかし、実はこの動作こそが、計算機との対話において、とても大切な役割を担っているのです。

指示棒のボタンを押すと、その圧力が計算機に伝わります。この圧力は、単に一瞬触れるだけでは十分ではなく、ある程度の時間押し続ける必要があります。この継続的な圧力こそが、計算機に特定の命令を送る信号となるのです。例えば、画面上に表示された絵記号を選びたい時、この「押す」操作が欠かせません。軽く触れるだけでは、計算機は何も反応しません。しっかりとボタンを押し込むことで、初めて計算機は命令を受け取り、絵記号が選ばれます。また、画面上部に並んだ項目表を開く際にも、「押す」操作が必要です。項目表を開きたい部分に指示棒を合わせ、ボタンを押し込みます。すると、隠れていた項目が画面に現れ、必要な項目を選ぶことができるようになります。

このように、「押す」という動作は、計算機を思い通りに扱う上で、必要不可欠な操作です。この一見単純な動作をしっかりと理解し、使いこなせるようになれば、計算機との対話がより円滑になり、作業効率も大きく向上するでしょう。計算機を使い始めたばかりの人は、まずこの「押す」操作を練習し、確実にマスターすることが大切です。そうすることで、計算機操作の基礎がしっかりと身に付き、より高度な操作にもスムーズに進めることができるようになります。

長押しの活用

「押す」という動作は、機器に指示を出す基本的な操作ですが、実は「押す長さ」によって指示の内容を変えることができます。「長押し」とは、ボタンや画面を一定時間以上押し続ける操作のことです。

長押しは、主に誤操作を防ぐ目的で用いられます。例えば、書類を片付ける際に、間違って重要な書類を捨ててしまうことを防ぐために、ごみ箱に書類を入れる操作を長押しに設定することがあります。普段よく使う「捨てる」操作は、簡単にボタンを押すだけで行えますが、重要な書類を捨てる操作は、長押しにすることで、本当に捨てて良いのかを確認する機会を設けています。

また、長押しは、一つのボタンに複数の機能を持たせる場合にも役立ちます。例えば、画面を一回押すと文字が入力され、長押しすると文字の種類を切り替えるメニューが表示されるといった使い方です。限られた表示領域の中で、多くの機能を使いやすく配置するために、長押しは効果的な方法と言えるでしょう。

長押しの時間は、扱う道具によって異なりますが、一般的には1秒程度です。このわずかな時間の差が、道具への指示を大きく変えることを覚えておきましょう。

長押しを使いこなすことで、より多くの機能をスムーズに利用できるようになります。少し意識して使ってみることで、新たな発見があるかもしれません。

| 長押しの概要 | 説明 |

|---|---|

| 定義 | ボタンや画面を一定時間以上押し続ける操作 |

| 主な目的 | 誤操作の防止 |

| 誤操作防止の例 | 重要な書類を誤って捨ててしまうことを防ぐために、ごみ箱への操作を長押しに設定 |

| その他の用途 | 一つのボタンに複数の機能を持たせる |

| 複数機能の例 | 一回押すと文字入力、長押しで文字種類切り替えメニュー表示 |

| 長押しのメリット | 限られた表示領域で多くの機能を使いやすく配置できる |

| 長押しの時間 | 一般的に1秒程度 |

| 効果 | より多くの機能をスムーズに利用できる |

掴んで動かす

「押す」という動作と深く関わるのが「掴んで動かす」操作です。これは、画面上で何かを選ぶ際に使う「押す」動作に、マウスを動かす動作が加わったものです。よく「引きずり操作」とも呼ばれ、これを使うことで、まるで実際の手で物をつかんで動かすように、画面上のものを自由に配置したり、範囲を選んだりすることができます。

例えば、書類の整理を想像してみてください。机の上にある書類を別の場所に移動したい場合、まず書類に手を伸ばして掴みますよね。そして、掴んだまま手を動かして目的の場所に移動させ、最後に手を離します。画面上でもこれと同じことができます。「引きずり操作」では、マウスのボタンを押すことが「掴む」動作に相当します。そして、ボタンを押したままマウスを動かすことで、掴んだものを画面上で好きな位置に移動させることができるのです。マウスのボタンを離せば「手を離す」ことになり、移動は完了します。

この操作は、物の絵を別の場所に動かしたり、文字を範囲で選んだりするなど、様々な場面で使われます。特に、複数のものをまとめて選びたい時などに便利です。例えば、たくさんの写真の中からいくつか選びたい場合、一つずつ押していくよりも、「引きずり操作」で範囲を囲んで一度に選んだ方がずっと早く済みます。また、表計算ソフトで数値を入力する際にも、この操作は役立ちます。複数のますをまとめて選び、「引きずり操作」で値をコピーしたり、数式を適用したりすることができます。

「引きずり操作」は、画面上の作業をスムーズに進めるための基本的な操作です。視覚的に分かりやすく、初心者の方でも簡単に習得できるため、パソコンを使う上で欠かせない技術と言えるでしょう。この操作をうまく使えるようになれば、きっと作業の効率が大きく上がります。

| 操作 | 現実世界でのアナロジー | 画面上での動作 | 使用例 |

|---|---|---|---|

| 掴む | 書類に手を伸ばして掴む | マウスのボタンを押す | ・物の絵を別の場所に移動 ・文字を範囲で選択 ・複数の写真をまとめて選択 ・表計算ソフトで複数のますをまとめて選択し、値をコピーしたり数式を適用 |

| 動かす | 掴んだまま手を動かして目的の場所に移動させる | ボタンを押したままマウスを動かす | |

| 離す | 手を離す | マウスのボタンを離す |

クリックとの違い

「押す」という動作と「クリック」という動作は、似ているようで実は大きく違います。どちらも何かを操作する時の動作ですが、その意味合いには明確な違いがあります。

「クリック」とは、機器のボタンを素早く押し下げて、すぐに離す動作のことを指します。まるで軽く弾くように、短く押すのが「クリック」です。

一方、「押す」という動作は、ボタンを押し下げたままの状態を続けることを指します。この「押す」という動作は、クリックとは違い、押し続けている時間の長さが重要になります。

この一見小さな違いが、機械への指示を大きく変えます。例えば、画面上の文字や絵などを指し示す矢印記号(マウスカーソル)を動かすには、機器のボタンを「押したまま」動かす必要があります。この時、単に「クリック」しただけでは、矢印記号は動きません。

また、「クリック」は多くの場合、項目の選択や決定を意味します。例えば、画面に表示された文字の繋がり(リンク)を開いたり、様々な機能を持つ四角い表示(ボタン)を起動する時は、「クリック」という動作を用います。

「押す」という動作は、画面上のものを掴んで動かす操作(ドラッグ)の準備段階としても使われます。ドラッグをするには、まず目的のものを「押したまま」の状態にし、その後、指や機器を動かして目的の位置まで移動させ、最後にボタンを離します。「押す」という動作は、単独で、長く押し続ける操作(長押し)としても使われます。長押しは、通常の「クリック」とは異なる機能を呼び出す時に用いられます。

このように、「クリック」と「押す」はそれぞれ異なる意味を持つ操作です。これらの違いを理解することで、機械をより正確に、意図した通りに操作できるようになります。

| 動作 | 説明 | 用途 |

|---|---|---|

| クリック | 機器のボタンを素早く押し下げて、すぐに離す動作 | 項目の選択や決定(例: リンクを開く、ボタン起動) |

| 押す | ボタンを押し下げたままの状態を続けること。 押し続けている時間の長さが重要。 |

マウスカーソル移動、ドラッグの準備段階、長押し(特別な機能呼び出し) |

操作の組み合わせ

計算機を使う時、画面の上で文字や絵などを指し示す道具、つまり「ねずみ」のような形をした入力装置をよく使います。この装置にはボタンが付いており、これを「押す」という動作が基本となります。この「押す」という動作をどのように行うかによって、計算機への指示内容が変わってきます。

まず、ボタンを「押す」だけの動作は、単純に何かを選ぶ、つまり「決定する」という意味を持ちます。例えば、画面上に表示された様々な絵の中から一つを選びたい時、選びたい絵の上でボタンを「押す」ことで、その絵を選んだことを計算機に伝えます。

次に「長押し」という動作があります。これは、ボタンを「押した」まま、しばらくの間、指を離さないことを指します。この動作は、通常、「押す」だけでは行えない、特別な指示を出す時に使います。例えば、画面上に表示された絵に特別な意味を持たせたい時、その絵の上でボタンを「長押し」することで、隠された操作をすることができます。

また、「引っぱり操作」もよく使われます。これは、ボタンを「押した」まま、指を動かす操作です。例えば、画面上に表示された絵を移動させたい時、その絵の上でボタンを「押した」まま、指を動かすと、絵が指の動きに合わせて移動します。これも「押す」という基本動作を応用したものです。

さらに、「押す」という動作と「離す」という動作を組み合わせた「軽く押す」という操作もあります。「引っぱり操作」と同様に、画面上に表示された絵の上でこの動作を行うと、その絵を選んだという指示を計算機に送ることができます。

このように、ねずみのような形をした入力装置のボタンを「押す」という基本動作だけでも、指を離すまでの時間や、指を動かすかどうかで、計算機に送る指示の内容を変えることができます。「押す」、「長押し」、「引っぱり操作」、「軽く押す」といった操作を組み合わせることで、計算機をより自由に操り、様々な作業を行うことが可能になります。これらの操作方法を理解することは、計算機を上手に使いこなすための第一歩と言えるでしょう。

| 操作 | 説明 | 用途 |

|---|---|---|

| 押す | ボタンをクリックする | 項目の選択、決定 |

| 長押し | ボタンを押し続ける | 特別な指示、隠された操作 |

| 引っぱり操作 | ボタンを押しながらカーソルを移動 | 項目の移動 |

| 軽く押す | ボタンをクリックする | 項目の選択 |

練習と習熟

画面上を自由に動く小さな矢印、これを思うがままに操るには、練習が欠かせません。一見簡単そうに見える、この小さな矢印を動かす動作、実はとても繊細な技術なのです。

例えば、何かをクリックする場合を考えてみましょう。ただ押せば良いという訳ではありません。押す時間の長さ、指に込める力の加減、これらを適切に調整することで、初めて目的の動作を行うことができます。特に、画面上のものを掴んで移動させる操作は、練習が必要です。掴んだものを正確な場所に置くには、矢印の動きを細かく制御しなければなりません。まるで、小さな部品をピンセットでつまんで、別の場所に移動させるような精密さが求められます。最初は上手くいかずに、掴んだものが意図しない場所に動いてしまうこともあるでしょう。しかし、繰り返し練習することで、次第にコツを掴み、思い通りに動かせるようになります。

自転車に乗る練習を思い出してみてください。最初は何度も転んで、上手くバランスが取れなかったはずです。しかし、練習を重ねるうちに、自然とバランスが取れるようになり、自由に乗りこなせるようになりました。これと同じように、画面上の矢印を操るのも、練習によって誰でも簡単に習得できます。

日々の計算機の操作の中で、意識的に練習してみましょう。例えば、文章を書く際に、文字を一つずつ丁寧に選んでクリックしてみる。あるいは、絵を描く際に、線を滑らかに引く練習をしてみる。このような小さな積み重ねが、大きな成果に繋がります。最初は戸惑うこともあるかもしれませんが、諦めずに練習を続けることで、やがて無意識のうちに矢印を操り、計算機を快適に使えるようになるでしょう。まるで、自分の手足のように、画面上の矢印を自由に動かすことができる、そんな日がきっと来ます。

| テーマ | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 画面上の矢印操作の重要性 | 画面上を自由に動く小さな矢印を操るには練習が必要。クリック操作は押す時間や力の加減が重要。掴んで移動させる操作は精密さが求められる。 | – |

| 練習の必要性 | 最初は上手くいかないが、繰り返し練習することでコツを掴み、思い通りに動かせるようになる。自転車の練習と同じように、誰でも習得可能。 | 自転車に乗る練習 |

| 具体的な練習方法 | 日々の操作の中で意識的に練習する。文字を一つずつ丁寧にクリックする、線を滑らかに引く練習をするなど。 | 文章を書く際、絵を描く際 |

| 練習の成果 | 小さな積み重ねが大きな成果に繋がる。無意識のうちに矢印を操り、計算機を快適に使えるようになる。 | – |