ムーアの法則:技術進化の道標

ITを学びたい

先生、「ムーアの法則」って、どういう意味ですか?

IT専門家

簡単に言うと、コンピューターの部品である半導体の性能が、だいたい1年半から2年ごとに倍になる、という法則だよ。

ITを学びたい

倍になるって、値段ですか?それとも、速さですか?

IT専門家

チップに詰め込める部品の数のことだよ。部品の数が増えれば、同じ大きさでもより高性能になるし、同じ性能ならより小さく作れるようになるんだ。

ムーアの法則とは。

情報技術に関する言葉で「ムーアの法則」というものがあります。これは、インテルという会社の創立者の一人であるゴードン・ムーアさんが1965年に唱えた、集積回路の性能がどれだけ良くなるかについての経験に基づいた法則です。「半導体の集積密度は1年半から2年で2倍になる」という内容で、コンピューターの頭脳であるマイクロプロセッサーの性能がどれだけ良くなるかを予想する時などに使われています。

法則の起源

計算機の心臓部とも言える集積回路。その性能の進化を象徴する法則にムーアの法則があります。この法則は、集積回路に組み込まれる部品であるトランジスタの数が、一定の期間で倍になると予測したものです。1965年、計算機部品を作る会社の創業者の一人であるゴードン・ムーア氏によって提唱されました。

ムーア氏は、集積回路の製造に携わる中で、ある興味深い現象に気付きました。それは、回路に詰め込めるトランジスタの数が、およそ一年半から二年で倍増していくという事実です。当初、この観察は製造にかかる費用を減らす目的で利用されていました。より多くのトランジスタを一つの回路に組み込めれば、一つあたりの部品の値段を抑えることができるからです。

しかし、ムーアの法則は単なる費用の話にとどまりませんでした。やがて、集積回路の中核部品であるマイクロプロセッサの性能向上を予測する指標としても使われるようになったのです。トランジスタの数が倍になれば、計算機の処理能力も上がり、より複雑な作業を速くこなせるようになります。この法則は、計算機の性能が飛躍的に向上していくことを予見し、事実その通りになりました。

ムーアの法則は、計算機技術の発展を促す重要な役割を果たしました。部品メーカーは、この法則に基づいて将来の性能向上を見込み、研究開発を進めました。また、計算機を使う人々も、将来の性能向上を期待して、新たな利用方法を考え出しました。ムーアの法則は、単なる技術予測にとどまらず、計算機の世界全体の未来像を示す羅針盤のような役割を果たしてきたと言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 法則名 | ムーアの法則 |

| 提唱者 | ゴードン・ムーア |

| 提唱年 | 1965年 |

| 内容 | 集積回路上のトランジスタ数は一定期間(1.5~2年)で倍増する |

| 初期の目的 | 製造コスト削減 |

| 後の役割 | マイクロプロセッサの性能向上予測指標、計算機技術発展の促進 |

法則の内容

ムーアの法則とは、半導体の性能向上に関する経験則であり、集積回路上のトランジスタ数は一定期間で倍増するというものです。具体的には、1年半から2年ごとにトランジスタ数が2倍になると言われています。トランジスタとは、電気信号を増幅したり、スイッチのようにオンオフを切り替えたりする小さな電子部品です。コンピュータの心臓部とも言える重要な部品であり、計算処理を行う上で欠かせません。この小さな部品を数多く集積回路に詰め込むことで、コンピュータの性能は大きく向上します。

ムーアの法則が示すトランジスタ数の倍増は、コンピュータの処理能力の向上に直結します。より多くのトランジスタを搭載することで、一度に処理できる情報量が飛躍的に増え、複雑な計算も高速でこなせるようになります。また、トランジスタの小型化は省電力化にも貢献します。同じ面積に多くのトランジスタを搭載できるため、消費電力を抑えながら高性能を実現することが可能になります。

この法則は、インテル社の共同創業者であるゴードン・ムーア氏が1965年に提唱しました。そして、半導体産業の発展を支える重要な指針となり、コンピュータの小型化、高性能化、低価格化を推し進めてきました。近年では、微細化の限界や製造コストの増大などから、ムーアの法則の減速も指摘されていますが、新しい材料や製造技術の開発などを通して、更なる進化を目指した取り組みが続けられています。ムーアの法則は、単なる技術予測に留まらず、半導体産業の未来を描き続ける重要な役割を担っているのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 集積回路上のトランジスタ数は一定期間(1.5年~2年)で倍増するという経験則 |

| トランジスタの役割 | 電気信号の増幅、オンオフの切り替えを行う電子部品。コンピュータの計算処理に不可欠 |

| トランジスタ数増加の効果 | 処理情報量の増加、計算速度の向上、省電力化 |

| 提唱者 | ゴードン・ムーア(インテル共同創業者) |

| 提唱年 | 1965年 |

| 影響 | 半導体産業の発展、コンピュータの小型化・高性能化・低価格化 |

| 現状と将来 | 微細化の限界、製造コスト増大により減速も指摘されているが、新材料・製造技術の開発により更なる進化を目指している |

法則の影響

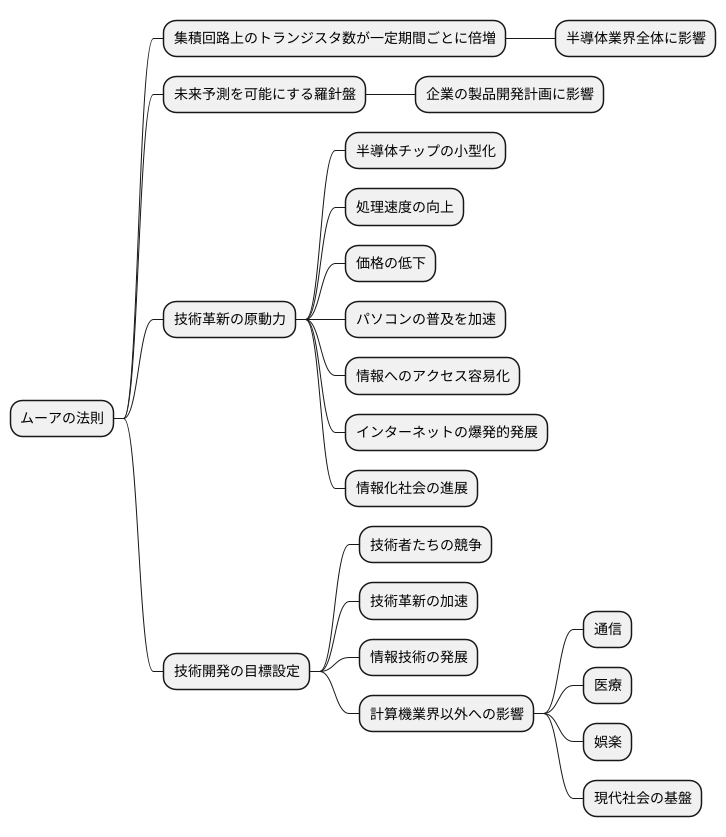

ムーアの法則は、集積回路上のトランジスタ数が一定期間ごとに倍増するという経験則であり、半導体業界にとどまらず、計算機業界全体に計り知れない影響を及ぼしました。この法則は、単なる観察結果にとどまらず、業界の未来予測を可能にする羅針盤のような役割を果たしました。企業は、この法則に基づき、将来の技術の進歩を予測し、それに合わせて製品開発計画を立案することができました。また、ムーアの法則は、技術革新を促す大きな原動力ともなりました。半導体チップの小型化、処理速度の向上、そして価格の低下を推し進めたのです。

これらの技術進歩は、計算機の小型化と高性能化を実現し、個人でも手軽に利用できる計算機、いわゆるパソコンの普及を加速させました。多くの人が計算機を所有し、利用するようになり、情報へのアクセスが容易になりました。さらに、ムーアの法則による技術革新は、情報網、すなわちインターネットの爆発的な発展を支えました。インターネットは、世界中の人々を結びつけ、情報伝達の速度と量を飛躍的に向上させました。こうして、ムーアの法則は、情報化社会の進展に大きく貢献したと言えるでしょう。

ムーアの法則は、技術の進歩を予測するだけでなく、技術開発の目標を設定する役割も果たしました。技術者たちは、ムーアの法則を目標として、より高性能な半導体チップの開発にしのぎを削りました。この競争が、技術革新をさらに加速させ、情報技術の発展に拍車をかけたのです。ムーアの法則の影響は、計算機業界にとどまらず、通信、医療、娯楽など、様々な分野に波及し、現代社会の基盤を築く重要な役割を果たしました。今後も、ムーアの法則の精神を受け継ぎ、技術革新の歩みが続けられることが期待されます。

法則の限界

近ごろ、電子機器の心臓部である集積回路の性能向上が頭打ちになっているという話を耳にする機会が増えました。これまで、集積回路上のトランジスタという小さな部品の数を倍々に増やすことで、処理速度や記憶容量を飛躍的に向上させてきました。この技術の進歩の速さを法則と呼んでおり、半導体の世界では有名な考え方でした。しかし、この法則が限界に達しつつあると言われています。

一体何が限界なのでしょうか。まず、部品を小さくする技術が限界に近づいています。もはや原子の大きさに迫るほど微細な世界では、従来の技術では部品を思うように配置することが難しくなってきています。また、部品を小さくすると、電力消費の問題も深刻化します。部品をぎゅうぎゅうに詰め込むと、電気が流れにくくなり、発熱も増えます。この発熱を抑えるには、より高度な冷却技術が必要になり、装置全体の大きさや費用も増大してしまいます。

こうした壁を乗り越えるため、世界中の技術者たちが様々な工夫を凝らしています。例えば、部品を平面的に配置するだけでなく、立体的に積み重ねる技術が研究されています。建物を高くすることで、限られた土地により多くの人を住まわせるように、集積回路も立体化することで、性能を向上させようという考え方です。また、シリコンに代わる新しい材料の研究開発も盛んに行われています。より電気の流れやすい材料や、発熱しにくい材料が見つかれば、集積回路の性能をさらに高めることができるでしょう。こうした技術革新は、私たちの生活を支える電子機器の進化に欠かせないものです。今後の技術開発の行方に注目が集まっています。

| 問題点 | 対策 |

|---|---|

| 部品の微細化の限界 | 部品の立体配置 |

| 電力消費と発熱 | 新材料の研究開発 |

今後の展望

これまで長い間、計算機の性能向上を支えてきたムーアの法則という考え方がありました。この法則は、一定期間ごとに計算機の部品が小さくなり、性能が倍になるというものでした。お陰で、計算機はどんどん速く、小さく、そして使いやすくなっていきました。しかし、近年、この法則は限界に近づきつつあります。部品を小さくすることにも限界があり、性能向上の速度も鈍化しているのです。

しかし、だからといって技術の進歩が止まるわけではありません。ムーアの法則に代わる、新たな技術革新の波が押し寄せてきています。例えば、量子計算機は、従来の計算機では不可能だった複雑な計算を瞬時に行うことができると期待されています。また、人工知能は、自ら学習し、人間のように考えることができるようになり、様々な分野で活躍が期待されています。これらの革新的な技術は、計算機の世界を大きく変え、私たちの生活をより便利で豊かなものにしてくれるでしょう。

さらに、計算機の性能向上だけでなく、使い方も大きく変わっていくと考えられます。例えば、あらゆる機器がインターネットにつながることで、私たちの生活はより快適になり、社会の仕組みも大きく変わっていくでしょう。また、仮想現実や拡張現実といった技術は、まるで現実世界のように感じられる仮想空間を作り出し、全く新しい体験を提供してくれるでしょう。

ムーアの法則の時代は終わりに近づいていますが、技術革新の歩みは止まりません。むしろ、新たな技術の芽生えによって、私たちはより exciting な未来へと進んでいくはずです。これらの技術革新は、様々な課題を解決し、私たちの未来をより明るく照らしてくれると信じています。

| 技術革新の局面 | 内容 | 将来への影響 |

|---|---|---|

| ムーアの法則の終焉 | 計算機の部品の微細化による性能向上が限界に近づいている。 | 性能向上の速度鈍化。新たな技術革新の必要性。 |

| 量子計算機の登場 | 従来の計算機では不可能だった複雑な計算を瞬時に行うことが期待される。 | 計算機の世界を大きく変え、生活をより便利で豊かにする。 |

| 人工知能の発展 | 自ら学習し、人間のように考えることができるようになる。 | 様々な分野での活躍が期待される。 |

| IoTの普及 | あらゆる機器がインターネットにつながる。 | 生活の快適化、社会の仕組みの変化。 |

| 仮想現実(VR)・拡張現実(AR)の進化 | まるで現実世界のように感じられる仮想空間を作り出す。 | 全く新しい体験の提供。 |

法則の意義

集積回路におけるトランジスタ数は、およそ2年ごとに倍増するというムーアの法則は、半導体業界に大きな影響を与えてきました。この法則は、単なる未来予測にとどまらず、業界全体の目標設定、そして技術革新を推し進める原動力となったのです。企業はムーアの法則に沿って製品開発計画を立て、研究開発への投資を積極的に行い、常に競争力を高めるための技術革新を競い合ってきました。この切磋琢磨が、コンピュータ技術の目覚ましい発展を支え、私たちの生活を大きく変えてきたと言えるでしょう。

ムーアの法則は、技術の進歩が一定の割合ではなく、指数関数的に加速するということを示唆しており、人々に未来への希望を与えてきました。技術革新は無限に続けられるという楽観的な見方が、かつては主流でした。しかし、近年では、微細化の限界や資源の制約などから、技術の進歩にも限界があるという認識が広まりつつあります。技術の進歩は、直線ではなく、緩やかな曲線を描いて上昇し、いずれは頭打ちになるという考え方です。ムーアの法則が永遠に続くわけではないという理解が深まる現代においても、この法則が半導体産業、そして情報技術全体の発展に与えた影響は計り知れません。ムーアの法則は、技術開発の指標として、そして業界全体の目標として、長年にわたり重要な役割を果たしてきたのです。

ムーアの法則を達成するために、企業は絶え間なく技術革新に挑戦し続けました。その過程で、新しい材料の開発、製造工程の改良、回路設計の工夫など、様々な分野で技術的なブレークスルーが生まれました。これらの技術革新は、半導体産業だけでなく、他の様々な産業にも波及効果をもたらし、社会全体の進歩に貢献してきたと言えるでしょう。ムーアの法則は、単なる技術予測を超えて、私たちの社会を大きく変える原動力となったのです。

| ムーアの法則 | 内容 | 影響 |

|---|---|---|

| 定義 | 集積回路のトランジスタ数は約2年ごとに倍増 | 半導体業界の目標設定・技術革新の原動力 |

| 企業の行動 | 法則に沿った製品開発計画、研究開発投資、技術革新の競争 | コンピュータ技術の発展、生活の変化 |

| 技術進歩 | 指数関数的な加速、未来への希望 | 楽観的な見方から、微細化の限界や資源の制約による限界認識へ |

| 現代の理解 | 永遠に続くわけではないが、半導体産業・情報技術全体への影響は計り知れない | 技術開発の指標、業界全体の目標 |

| 技術革新 | 新材料開発、製造工程改良、回路設計工夫など | 半導体産業以外の様々な産業への波及効果、社会全体の進歩 |

| 結論 | 技術予測を超えて社会を変える原動力 |