LSI:小さなチップ、大きな可能性

ITを学びたい

先生、「LSI」ってよく聞くんですけど、一体何なのでしょうか?

IT専門家

いい質問だね。「LSI」は「大規模集積回路」の略で、小さな板の上にたくさんの電子部品を詰め込んだものだよ。例えば、トランジスタや抵抗などね。それらをまとめて、配線することで複雑な処理ができるようになるんだ。

ITを学びたい

小さな板にたくさんの部品…それって、どんな利点があるんですか?

IT専門家

部品を小さくたくさん詰め込めるから、コンピュータを小型化できたり、処理速度を上げたりできるんだよ。それに、たくさんの部品をまとめて作るから、コストも下げられるんだ。

LSIとは。

コンピューターに関係する言葉である「LSI」について説明します。LSIとは、小さな半導体の板の上に、トランジスターやダイオード、コンデンサー、抵抗といった電子部品をたくさん集め、薄い金属の膜で配線して作った電子回路のことです。「LSI」は英語の「largescaleintegration」(大規模集積回路)の頭文字をとったものです。「大規模集積回路」または単に「チップ」とも呼ばれます。

はじめに

私たちの暮らしは、様々な電気を用いる機械に囲まれています。持ち歩く電話や計算機、家にある電気を用いる道具など、これらが私たちの生活を支えていることは間違いありません。そして、これらの機械が小さく、高性能になり、価格が下がるのを支えている大切な技術の一つに、集積回路があります。集積回路は、小さな欠片の中にたくさんの電子部品を詰め込むことで、電気を用いる機械の進化を速めてきました。この文章では、集積回路がどんなものなのか、どのように発展してきたのか、どんな種類があるのか、どのように作られるのか、どのように使われているのか、そしてこれからどうなるのかを説明し、集積回路が秘めている大きな可能性を探っていきます。

集積回路は、半導体と呼ばれる物質の小さな板の上に、トランジスタや抵抗、コンデンサなどの電子部品をたくさん作り込み、配線で繋いだものです。一枚の欠片にたくさんの部品を詰め込むことで、機械全体の大きさを小さくし、消費電力を抑え、性能を向上させることができます。集積回路が登場する前は、電子部品は一つずつバラバラに取り付けられていましたが、集積回路によって電子機器は劇的に小型化、高性能化しました。集積回路の登場は、電子機器の発展における大きな転換点と言えるでしょう。

集積回路は、その集積度の違いによっていくつかの種類に分けられます。集積度が低いものから順に、小規模集積回路、中規模集積回路、大規模集積回路、超大規模集積回路と呼ばれ、集積度が高くなるにつれて、より多くの機能を一つの欠片に詰め込むことができます。近年では、超大規模集積回路が中心となっており、数億個ものトランジスタが一つの欠片に集積されています。このような高集積化によって、高性能な計算機やスマートフォンなどが実現されています。集積回路の進化は、私たちの生活を大きく変えてきました。そしてこれからも、集積回路は進化を続け、私たちの生活をより豊かにしていくことでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 集積回路の定義 | 半導体の上にトランジスタ、抵抗、コンデンサなどの電子部品を作り込み、配線で繋いだもの |

| 集積回路のメリット | 小型化、低消費電力化、高性能化 |

| 集積回路の種類 | 小規模集積回路、中規模集積回路、大規模集積回路、超大規模集積回路 |

| 集積度の変化 | 低→高 |

| 近年の主流 | 超大規模集積回路 (数億個のトランジスタを集積) |

| 集積回路の影響 | 電子機器の小型化、高性能化、生活の豊かさ |

定義と概要

「大規模集積回路」とは、読んで字のごとく、小さな部品をぎゅっと詰め込んだ電子回路のことです。英語では「Large Scale Integration」と言い、その頭文字を取って「LSI」と呼ばれています。

では、一体どのような部品をどのように詰め込んでいるのでしょうか。まず、材料となるのは「半導体」と呼ばれる物質でできた板です。この板の上に、トランジスタやダイオード、コンデンサ、抵抗といった電子部品をたくさん配置していきます。これらの部品は、電気を流したり止めたり、電気を蓄えたり、電気の流れを調整したりと、それぞれ重要な役割を担っています。そして、配置された部品同士を、薄い金属の膜で繋ぎ合わせていきます。まるで、町と町を道路で繋ぐように、それぞれの部品を配線することで、一つの電子回路が完成するのです。

LSIの特徴は、何と言ってもその集積度の高さです。従来の電子回路に比べて、はるかに多くの部品を小さな基板の上に詰め込むことができるため、様々な利点があります。例えば、大きくて重かった電子機器が、LSIのおかげで小さく軽くなりました。また、消費電力が少なくなり、電池が長持ちするようになったのもLSIのおかげです。さらに、処理速度が向上し、高性能な機器が作られるようになりました。そして、大量生産が可能になったことで、コストも削減され、電子機器がより身近なものになりました。

このように、LSIは電子機器の小型化、軽量化、低消費電力化、高性能化、そして低価格化を実現し、現代の電子機器の発展に大きく貢献しました。パソコンやスマートフォン、家電製品など、私たちの身の回りにある多くの電子機器にはLSIが搭載されており、LSIは現代社会を支えるなくてはならない基盤技術と言えるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 名称 | 大規模集積回路(LSI: Large Scale Integration) |

| 材料 | 半導体 |

| 構成部品 | トランジスタ、ダイオード、コンデンサ、抵抗など |

| 接続方法 | 薄い金属膜で配線 |

| 特徴 | 高集積度 |

| 利点 | 小型化、軽量化、低消費電力化、高性能化、低価格化 |

| 応用例 | パソコン、スマートフォン、家電製品など |

| 役割 | 現代社会を支える基盤技術 |

歴史と進化

電子計算機などに使われる集積回路は、半導体の上にたくさんの部品を詰め込んだものです。その歴史は1960年代に始まりました。最初は部品の数が少なく、小規模集積回路と呼ばれていました。回路の部品を増やすことで、より複雑な計算ができるようになります。集積回路は、技術の進歩とともに、部品の数が増えていき、中規模集積回路、大規模集積回路(エル・エス・アイ)、超大規模集積回路、極超大規模集積回路と発展を遂げてきました。

大規模集積回路とは、部品の数が非常に多い集積回路を指します。初期の頃は、計算機の心臓部である中央処理装置や記憶装置などに使われていましたが、現在では、家電製品や携帯電話、自動車など、様々な機器に利用されています。今では、数億個以上の部品を詰め込んだ大規模集積回路も作られており、その進化は今も続いています。

集積回路の部品の数が増える速さは、ムーアの法則という法則で説明されます。この法則は、集積回路上の部品の数が、およそ2年ごとに2倍になるというものです。この驚くべき速さで部品の数が増えたことで、電子機器の性能は飛躍的に向上し、同時に小型化も進みました。例えば、かつて部屋一つを占めていた計算機が、今では手のひらに乗るほどの大きさになったのも、集積回路の進化のおかげです。

集積回路の進化は、私たちの生活を大きく変えました。今後も、より高性能で省エネルギーな集積回路が開発され、私たちの生活をさらに豊かにしてくれるでしょう。

| 集積回路の種類 | 部品数 | 年代 | 用途 |

|---|---|---|---|

| 小規模集積回路 | 少ない | 1960年代~ | – |

| 中規模集積回路 | 小規模より多い | – | – |

| 大規模集積回路(LSI) | 非常に多い | – | 初期:中央処理装置、記憶装置 現在:家電製品、携帯電話、自動車など |

| 超大規模集積回路 | 大規模より多い | – | – |

| 極超大規模集積回路 | 超大規模より多い | – | – |

ムーアの法則:集積回路上の部品の数は、およそ2年ごとに2倍になる

種類と用途

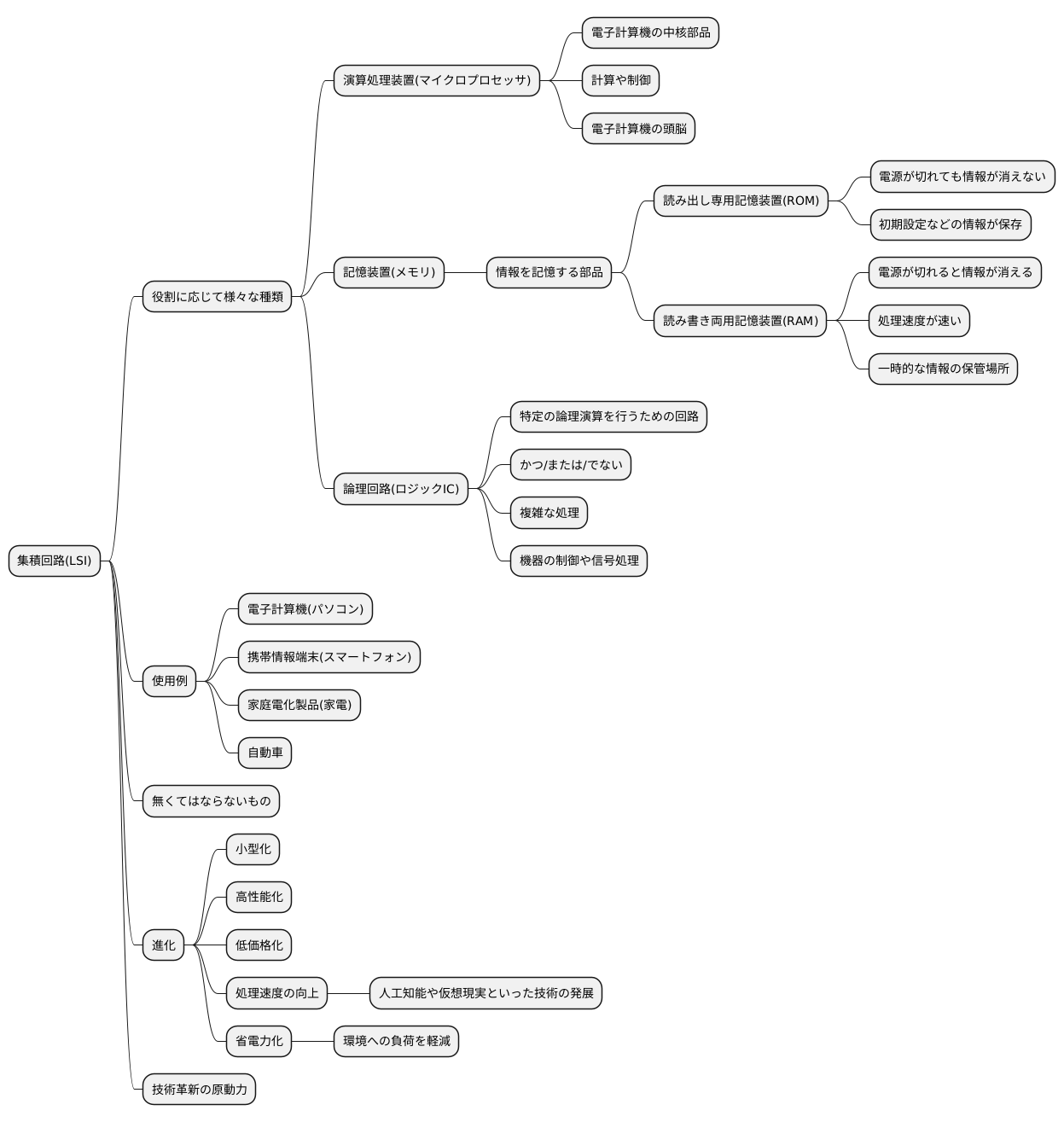

集積回路(エルエスアイ)には、その役割に応じて様々な種類があります。代表的なものとして、まず演算処理装置(マイクロプロセッサ)が挙げられます。これは、電子計算機の中核部品であり、計算や制御を行います。いわば電子計算機の頭脳にあたる部分です。次に、記憶装置(メモリ)があります。記憶装置は情報を記憶する部品で、読み出し専用記憶装置(ロム)や読み書き両用記憶装置(ラム)などがあります。読み出し専用記憶装置は、電源が切れても情報が消えない記憶装置で、主に初期設定などの情報が保存されています。読み書き両用記憶装置は、電源が切れると情報が消えてしまう記憶装置ですが、処理速度が速く、一時的な情報の保管場所として使われます。

また、論理回路(ロジックアイシー)も重要な集積回路の一つです。論理回路は、特定の論理演算を行うための回路です。「かつ」「または」「でない」といった論理演算を組み合わせることで、複雑な処理を行うことができます。論理回路は、様々な電子機器に組み込まれており、機器の制御や信号処理などに使われています。これらの集積回路は、電子計算機(パソコン)、携帯情報端末(スマートフォン)、家庭電化製品(家電)、自動車など、様々な製品に使われており、私たちの生活を支えるなくてはならないものとなっています。集積回路の進化は、小型化・高性能化・低価格化を続け、今後も私たちの生活をより豊かにしていくと期待されています。例えば、処理速度の向上によって、より複雑な計算を短時間で行えるようになり、人工知能や仮想現実といった技術の発展に繋がっています。また、省電力化も進み、環境への負荷を軽減することにも貢献しています。このように、集積回路は様々な分野で技術革新の原動力となっており、今後もその進化から目が離せません。

製造方法

集積回路(LSI)の製造は、非常に精密な作業を必要とする複雑な手順で行われます。まず、円盤状の薄い板であるシリコンウェハーを用意します。このウェハーは、集積回路を作るための土台となるものです。ウェハーの上に、幾層もの薄い膜を積み重ねていきます。それぞれの膜は、回路の様々な部分を作るために必要な材料となります。

膜を積み重ねる際には、酸化、拡散、蒸着といった方法を用います。酸化は、ウェハー表面に薄い酸化膜を作る工程です。拡散は、特定の物質をウェハーに浸透させる工程で、トランジスタなどの部品を作る際に使われます。蒸着は、金属などの材料を薄い膜状にしてウェハーに付着させる工程です。

次に、写真製版と呼ばれる技術を用いて、回路の設計図をウェハー上に転写します。この工程は、カメラで写真を撮るのと似た原理で、光を使って回路パターンを焼き付けます。エッチングと呼ばれる工程では、転写された回路パターン以外の部分を薬品で溶かし出します。これらの工程を何度も繰り返すことで、何層にも重なった複雑な回路が形成されていきます。

LSIの製造は、塵や温度、湿度の変化に非常に敏感です。ごく小さな塵でも製品に欠陥を生じさせる可能性があるため、製造工程は塵埃を極限まで排除した清潔な部屋で行われます。また、温度や湿度のわずかな変動も製品の品質に影響するため、厳密な管理が必要です。このように、LSIの製造には高度な技術と多くの経験が必要とされ、限られた製造業者しか行うことができません。

| 工程 | 説明 | キーワード |

|---|---|---|

| ウェハー準備 | 集積回路の土台となるシリコンウェハーを用意 | 円盤状の薄い板 |

| 成膜 | 酸化、拡散、蒸着といった方法でウェハー上に薄い膜を積み重ねる | 酸化、拡散、蒸着 |

| 写真製版 | 回路の設計図をウェハー上に転写 | 写真製版 |

| エッチング | 転写された回路パターン以外の部分を薬品で溶かし出す | エッチング |

| 環境制御 | 塵、温度、湿度を厳密に管理 | 塵埃を極限まで排除、厳密な管理 |

今後の展望

大規模集積回路(LSI)は、今後も発展を続けると考えられます。回路を構成する素子の数を増やし、より多くの機能を詰め込むことで、処理能力を向上させる取り組みは、今後も続くでしょう。同時に、消費電力の低減も重要な課題です。電力の消費を抑えることで、発熱を抑え、電池の持ちを長くすることができるからです。処理速度の向上も、常に求められています。より速く情報を処理することで、反応速度を高め、様々な用途に対応できるようになります。高機能化も重要な方向性です。より複雑な処理をLSI自身が行えるようになれば、システム全体の簡素化や効率化につながります。人工知能やあらゆるものがインターネットにつながる技術、自動運転といった分野では、高性能なLSIが不可欠です。これらの技術は、LSIの進化によって支えられ、発展していくでしょう。

さらに、LSIの材料や製造方法についても、研究開発が盛んに行われています。新しい材料を用いることで、LSIの小型化や性能向上を図ることができます。製造技術の進歩も、LSIの進化には欠かせません。より微細な回路を形成する技術が開発されれば、集積度を高め、性能を向上させることができます。LSIは、これからの社会を支える基盤技術として、さらなる進化が期待されています。

量子コンピュータや三次元集積回路といった、革新的な技術にも注目が集まっています。量子コンピュータは、従来のコンピュータとは異なる原理で動作し、桁違いの計算能力を持つとされています。三次元集積回路は、LSIを縦方向にも積み重ねることで、集積度を飛躍的に高める技術です。これらの技術が実用化されれば、LSIの性能は飛躍的に向上し、社会に大きな変化をもたらす可能性を秘めていると言えるでしょう。

| LSIの進化の方向性 | 詳細 |

|---|---|

| 高機能化 | より複雑な処理をLSI自身が行えるようにすることで、システム全体の簡素化や効率化につながる。人工知能、IoT、自動運転などの分野で必要不可欠。 |

| 処理能力向上 | 回路を構成する素子の数を増やし、より多くの機能を詰め込むことで実現。 |

| 消費電力低減 | 電力の消費を抑えることで、発熱を抑え、電池の持ちを長くする。 |

| 処理速度向上 | より速く情報を処理することで、反応速度を高め、様々な用途に対応できるようになる。 |

| 小型化 | 新しい材料を用いることで実現。 |

| 製造技術の進歩 | より微細な回路を形成する技術が開発されれば、集積度を高め、性能を向上させることができる。 |

| 革新的な技術 | 量子コンピュータ、三次元集積回路など。 |