データ記録の基礎:トラックとは

ITを学びたい

先生、「トラック」って、何ですか? パソコンの部品のことですか?

IT専門家

いい質問だね!パソコンの部品というより、データの記録場所に関する言葉だよ。例えば、昔よく使われていたCDやレコードを想像してみて。あの円盤状の面に音楽が記録されているよね?

ITを学びたい

はい、あの丸い面に音楽が入っているのは分かります。トラックもあんな感じですか?

IT専門家

まさにその通り!CDやレコードの表面には、音楽データが記録された細い輪っかがたくさん並んでいるんだ。その輪っかのひとつひとつを「トラック」と呼ぶんだよ。データを読み書きする時に、このトラックに沿って針が移動するんだね。

trackとは。

コンピュータ関係の言葉で、『トラック』というものがあります。これは、ハードディスクやフロッピーディスクのような円盤型の記録媒体にある記録の単位のことです。データは、中心が同じ丸い輪のように区切られて記録されますが、トラックとは、その一つの領域のことを指します。セクターという言葉と関連があります。

情報の入れ物

計算機の世界では、たくさんの情報を整理してしまっておく必要があります。情報をしまっておく場所として、色々な入れ物が使われています。昔からある入れ物としては、固い円盤や少し柔らかい円盤などがあります。最近では、これらに代わって、電気的な仕組みで動く入れ物が主流になっています。これらの入れ物には、情報をきちんと整理するための様々な工夫が凝らされています。情報を整理するための基本的な仕組みの一つとして「わだち」があります。この「わだち」は、情報を書き込んだり、読み出したりするための道のようなものです。円盤状の入れ物では、この道は中心から外側に向かって同心円状に何重にもなっており、レコード盤の溝に例えることができます。レコード盤の溝には音楽の情報が刻まれていますが、計算機の入れ物の「わだち」には、文字や数字、画像、音声など、様々な種類の情報が書き込まれています。これらの情報は、とても小さな点の集まりとして記録されており、この点を一つ一つ読み取ることで、元の情報が再現されます。「わだち」は、入れ物の中で情報を整理するための区画のような役割を果たしており、この区画があるおかげで、計算機は必要な情報を効率よく探し出し、読み書きすることができるのです。例えば、ある文章を探したい場合、計算機はその文章がどの「わだち」のどの場所にあるかを把握し、その場所に直接読み取り装置を移動させることができます。まるで、図書館で目的の本がある書棚の場所を調べて、そこへ直接行くようなものです。このように、「わだち」は、計算機が膨大な情報を整理し、管理するための重要な仕組みなのです。さらに、この「わだち」は、入れ物の種類によって、その数や幅、配置などが異なってきます。例えば、固い円盤はたくさんの「わだち」を持つことができ、より多くの情報を保存できます。また、「わだち」の幅や配置を工夫することで、読み書きの速度を向上させることも可能です。このように、情報の入れ物には、情報を効率よく整理するための様々な工夫が凝らされており、これらの技術の進歩が、計算機の性能向上に大きく貢献していると言えるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 情報の入れ物 | 情報を保存する場所。昔は固い円盤や柔らかい円盤、最近は電気的な仕組みのものが主流。 |

| わだち | 情報を整理するための基本的な仕組み。情報を書き込んだり、読み出したりするための道のようなもの。レコード盤の溝に例えられる。 |

| わだちの役割 | 入れ物の中で情報を整理するための区画。計算機は必要な情報を効率よく探し出し、読み書きできる。 |

| 情報の記録方法 | 情報は小さな点の集まりとして記録され、点を読み取ることで元の情報が再現される。 |

| わだちの種類 | 入れ物の種類によって数、幅、配置などが異なる。 |

| 固い円盤 | たくさんのわだちを持つことができ、より多くの情報を保存できる。 |

| わだちの工夫 | 幅や配置を工夫することで読み書きの速度を向上させることが可能。 |

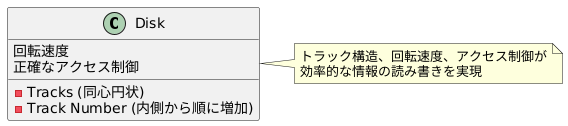

同心円状の記録方式

情報を保存する円盤には、その表面に幾重もの輪っかが描かれたように、中心から外側に向かって同心円状の細かな道筋が作られています。この道筋一つ一つをトラックと呼びます。まるでレコード盤の溝のように、これらのトラックは情報を記録するための大切な場所です。中心に近いほど番号が小さく、外側に向かうにつれて番号が大きくなっていきます。各トラックには、それぞれ固有の番号が振られており、この番号を手がかりに計算機は目的のトラックを見つけ出します。

計算機が情報を読み書きする際には、このトラック構造が大きな役割を果たします。まず、読み書きしたい情報がどのトラックにあるのかを番号で特定します。そして、円盤が回転する速度と、目的のトラックにアクセスする正確さによって、情報の読み書きの速さが決まります。円盤の回転が速ければ速いほど、また、目的のトラックに素早く正確にアクセスできればできるほど、情報の読み書きは速やかに行われます。例えば、回転速度が速い場合、目的のトラックが読み書きする部分を通過する頻度が高くなるため、より短い時間で情報にアクセスできます。また、目的のトラックへのアクセスが正確であれば、余計な場所にアクセスする時間が省かれ、効率的に情報の読み書きができます。

このように、円盤状の記録装置では、同心円状のトラック構造と回転速度、そして正確なアクセス制御が組み合わさることで、効率的な情報の読み書きを実現しています。これらの要素が最適化されることで、計算機の処理能力向上に貢献していると言えるでしょう。

トラックとセクタの関係

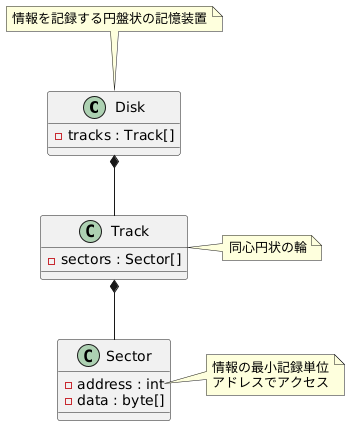

情報を記録する円盤状の記憶装置には、同心円状に幾重にも輪が描かれています。この輪の一つ一つを「トラック」と呼びます。まるでレコード盤の溝のように、このトラックに沿って情報が書き込まれていきます。しかし、トラック全体に一気に情報を書き込むわけではありません。トラックはさらに細かく分割されていて、その一つ一つを「セクタ」と呼びます。

セクタは、トラックをまるでピザのように放射状に切り分けた扇形の部分です。このセクタが情報の最小記録単位となっています。一つ一つのセクタには、それぞれ固有の番号が割り当てられています。この番号を「アドレス」と呼び、計算機はこのアドレスを使って必要な情報が記録されているセクタを探し出し、読み書きを行います。

例えば、ある情報を探し出す場合、計算機はまず目的の情報が記録されているトラックを見つけます。そして、そのトラックの中で目的のセクタを探し当てます。このトラックとセクタの組み合わせによって、記録されている情報の場所が特定されるのです。住所で例えるなら、トラックが市町村、セクタが番地にあたると言えるでしょう。市町村だけでは家が特定できないように、トラックだけでは情報が特定できません。番地にあたるセクタの情報も必要になるのです。

トラックとセクタの関係を理解することは、情報がどのように記憶装置に記録され、読み取られているかを理解する上で非常に重要です。情報を記録する装置の仕組みを理解することで、計算機がどのように情報を扱っているかをより深く理解することができます。計算機の動作原理を理解することは、より効率的に計算機を使うための第一歩と言えるでしょう。

データへのアクセス方法

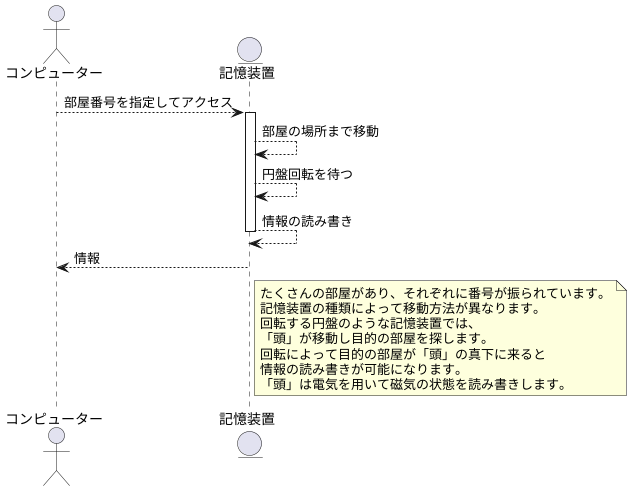

情報を蓄える箱のようなもの、それが記憶装置です。この中にはたくさんの部屋があり、それぞれに番号が振られています。番号を指定することで、コンピューターは特定の部屋にアクセスし、必要な情報を取り出したり、新しい情報を書き込んだりできます。

コンピューターが特定の部屋の情報を読み書きするには、まず該当する部屋の場所まで移動する必要があります。記憶装置の種類によって、この移動方法は様々です。例えば、回転する円盤のような記憶装置では、読み書きする装置である「頭」が、レコード針のように円盤上を移動し、目的の部屋を探します。この「頭」の移動には少し時間がかかります。

目的の部屋の近くに「頭」が到着したら、今度は円盤の回転を待ちます。回転によって目的の部屋が「頭」の真下に来ることで、初めて情報の読み書きが可能になります。ちょうど回転木馬で、目的の馬に乗るために、その馬が自分の目の前に来るまで待つようなものです。

目的の部屋が「頭」の真下に来たら、いよいよ情報の読み書きが始まります。「頭」は電気を用いて、部屋に蓄えられた磁気の状態を読み取ったり、あるいは磁気の状態を書き換えたりすることで、情報の読み書きを行います。この一連の動作は、実は驚くほどの速さで行われています。私たちが普段コンピューターを使うとき、情報の読み書きに時間がかかっていることを意識することはほとんどありません。まるで魔法のように、必要な情報が瞬時に画面に表示されたり、入力した情報がすぐに保存されたりするのです。

このように、コンピューターは様々な手順を踏んで記憶装置にアクセスし、情報をきちんと管理しているのです。まるで図書館のように、膨大な情報を整理し、必要な時にすぐに取り出せるように工夫されているのです。

記憶容量との関係

記憶装置にどれだけの情報を保存できるかを示す容量は、装置内の構造と密接に関係しています。この構造は、同心円状に配置された幾つものトラック、そして各トラックをさらに細かく分割した扇形の部分であるセクタから成り立っています。言わば、一枚のお皿を何層にも重ね、各層をさらに細かく区切って情報を入れる場所を作っているようなものです。

トラックの数が増えれば、それだけ情報の書き込める層が増えることになります。一枚のお皿よりも、何枚も重ねたお皿の方が、より多くの料理を乗せられるのと同じです。また、各トラック上のセクタの数が増えれば、一つの層にさらに多くの情報を書き込めるようになります。お皿を細かく区切れば、それだけ多くの種類の料理を少しずつ盛り付けることができるのと同じです。

さらに、各セクタに書き込める情報量を増やすことでも、記憶容量を増やすことができます。小さな容器よりも大きな容器の方が、より多くのものを入れることができるのと同じように、一つのセクタにより多くの情報を詰め込むことができれば、全体の記憶容量は増加します。

近年、記憶容量の大きな装置が広く使われるようになっていますが、これはトラックやセクタに関する技術の進歩によるものです。例えば、磁気記録方式の装置では、磁性体の改良や記録ヘッドの精密化によって、より狭い面積により多くの情報を書き込めるようになりました。また、光学記録方式の装置では、レーザー技術の向上により、より小さな区画により多くの情報を記録することが可能になっています。このように、部品の改良や技術革新によって記憶容量は年々増加し、大容量の記憶装置が私たちの生活に欠かせないものとなっているのです。

| 要素 | 説明 | 例え |

|---|---|---|

| トラック数 | 記憶装置の層数。トラック数が増えると容量が増える。 | 重ねた皿の数 |

| セクタ数 | 各トラックの分割数。セクタ数が増えると容量が増える。 | 皿の区切り数 |

| セクタあたりの情報量 | 各セクタに書き込める情報量。増えると容量が増える。 | 容器の大きさ |

技術の進歩と将来

情報の記録技術は、日進月歩で進化を続けています。かつて広く使われていたフロッピーディスクは、薄い円盤に磁気を用いて情報を記録する仕組みでした。この記憶容量を増やすため、情報を記録する磁気の通り道であるトラックの密度を高め、情報を区切るセクタの構造を工夫することで、より多くの情報を記録できるように改良が重ねられました。

しかし、技術の進歩は留まることを知りません。回転する円盤に磁気で記録する方式から、全く新しい仕組みで情報を記録する記憶装置が登場しました。例えば、電気を蓄えることで情報を記録するSSDは、可動部分がないため読み書きの速度が格段に速く、衝撃にも強いという特徴があります。

このような新しい記憶装置の登場は、単に記録容量を増やすだけでなく、私たちの生活にも大きな変化をもたらしました。膨大な情報を手軽に持ち運べるようになったことで、情報の共有や活用が容易になり、仕事の進め方や娯楽の楽しみ方も大きく変わりました。動画や音楽といった大きなデータも手軽に扱えるようになり、高画質、高音質のコンテンツを楽しむ機会も増えています。

今後も、記憶装置の技術革新は続くと考えられます。より速く、より多くの情報を記録できる装置や、省電力で環境に優しい装置の開発が進んでいます。このような技術の進歩は、私たちの生活をさらに豊かに、便利にしていくでしょう。例えば、遠隔医療や自動運転といった技術の実現にも、大容量で高速な記憶装置は欠かせない存在です。これからも技術の進歩に注目し、その恩恵を享受していくことが重要です。

| 記憶装置の進化 | 特徴 | 影響 |

|---|---|---|

| フロッピーディスク | 薄い円盤に磁気で記録、トラック密度・セクタ構造で容量向上 | – |

| SSD | 電気を蓄えて記録、可動部分なし、高速、耐衝撃性 | 情報の共有・活用が容易に、仕事の進め方や娯楽の変化、高画質・高音質コンテンツの普及 |

| 将来の記憶装置 | 高速化、大容量化、省電力化、環境配慮 | 遠隔医療、自動運転の実現、生活の更なる豊かさ |