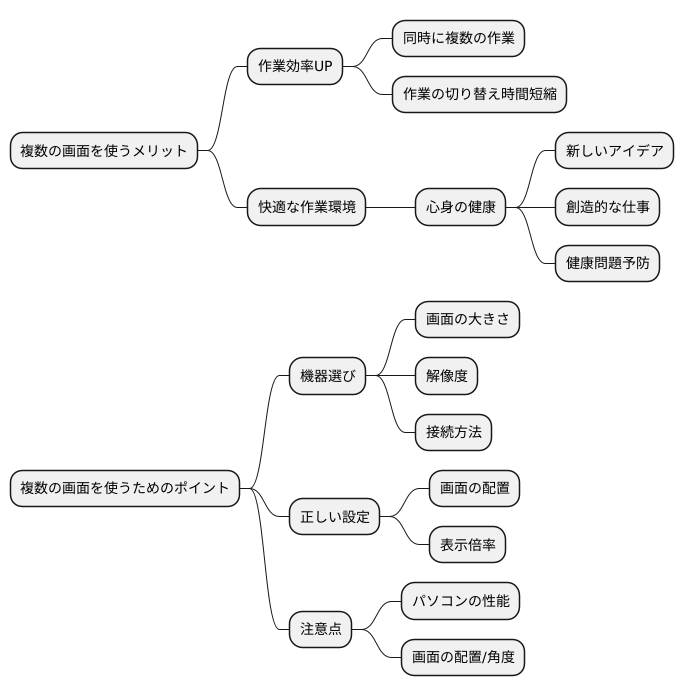

複数画面で作業効率アップ!マルチモニターのススメ

ITを学びたい

先生、「マルチモニター」ってどういう意味ですか?

IT専門家

簡単に言うと、パソコンに複数の画面をつないで使うことだよ。たとえば、メインの画面で資料を見ながら、もう一つの画面で作業をする、といったことができるんだ。

ITを学びたい

複数の画面を使うと、どんな良いことがあるんですか?

IT専門家

作業効率が上がるのが一番のメリットだね。画面を切り替える手間が省けるから、作業がスムーズになる。他にも、広い画面で作業できるから、複数の資料を同時に見比べたり、大きな画像を編集したりするのに便利だよ。

multi monitorとは。

情報技術に関する言葉である「マルチモニター」(複数の画面を使うことを指し、「マルチディスプレイ」とも呼ばれます。詳しくは「マルチディスプレイ」の項目をご覧ください。)について

はじめに

机の上のパソコンの画面が、一枚では足りないと感じたことはありますか?仕事の書類を見ながら別の書類を作成したり、表計算の数字を見ながら文章をまとめたり、図面を見ながら設計図を修正したり…。仕事の内容によっては、画面が複数あると、作業がはかどる場合がありますよね。あるいは、趣味の動画編集やゲームでも、複数の画面があると便利に感じるかもしれません。

そこで今回は、複数の画面を使う「多画面表示」についてご紹介します。画面が複数あると、どのような良いことがあるのか、どのようにすれば実現できるのか、気をつけることは何かなど、詳しく説明していきます。

まず、多画面表示の一番の利点は、作業効率が上がることです。複数の資料やアプリケーションを同時に画面に表示できるので、画面を切り替える手間が省けます。たとえば、インターネットで調べ物をしながら文章を書いているとしましょう。一つの画面しかない場合は、インターネットの画面と文章作成の画面を何度も切り替えなければなりません。これが、画面が二つあれば、同時に見ながら作業できるので、とても楽になります。また、広い画面で作業できることも利点です。大きな表計算のデータや、長いプログラミングのコード全体を見渡すことができるので、作業ミスを減らすことにもつながります。さらに、動画編集やゲームなど、趣味の世界でも、多画面表示は大きな効果を発揮します。動画編集では、素材となる動画や編集ソフト、効果音などをそれぞれの画面に配置することで、作業がしやすくなります。ゲームでは、より臨場感のある映像で楽しむことができます。

このように、多画面表示は、仕事でも趣味でも、様々な場面で役立ちます。快適な作業環境を実現するために、多画面表示の世界をぜひ体験してみてください。

| メリット | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 作業効率アップ | 複数の資料やアプリを同時に表示し、画面切り替えの手間を省く | インターネットで調べながら文章作成 |

| 広い画面で作業可能 | 大きなデータやコード全体を見渡せ、ミス減少 | 表計算、プログラミング |

| 趣味での活用 | 動画編集やゲーム等での利便性向上 | 動画編集ソフト、素材、効果音の同時表示、ゲームの臨場感向上 |

マルチモニターの利点

複数の画面を使う、いわゆる複数画面設定は、仕事をする上で様々な良い点があります。一番の利点は、作業場所が大きく広がることです。一つの画面だけに書類や資料を映し出し、もう一つの画面で文章を書いたり表計算をしたりといった作業が、とても楽になります。例えば、インターネットで調べた資料を見ながら報告書を作成する場合、画面を切り替える必要がなくなり、作業がはかどります。

また、複数の仕事道具を同時に画面に映し出せるので、画面の切り替え操作が減り、作業効率が上がります。例えば、電子メール、予定表、表計算ソフトなどを同時に開いていても、それぞれの内容をすぐに確認できます。これにより、作業の流れがスムーズになり、時間の節約にもつながります。

加えて、広い画面は動画や写真の編集といった創造的な作業をする時にも、大きな利点となります。動画編集では、素材となる動画や音声データ、編集画面などを同時に表示することで、作業がしやすくなります。画像編集でも、複数の画像を並べて比較したり、細かい部分を拡大して修正したりする際に、広い画面は大きな助けとなります。

さらに、複数の情報を同時に見比べる必要がある作業や、細かい作業が多い仕事でも、複数画面設定はとても便利です。例えば、株価の変動を見ながら取引を行う場合や、設計図を見ながら部品を組み立てる場合など、複数の情報を同時に確認できることは大きなメリットとなります。また、プログラミングのように細かい文字や記号を扱う作業でも、画面が広いことで目が疲れにくく、作業効率の向上につながります。このように、複数画面設定は様々な場面で作業効率を向上させる効果があり、仕事の質を高めることにもつながります。

| メリット | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 作業場所が広がる | 複数の画面に資料や作業画面を表示できるため、作業スペースが広がる | 資料を見ながら報告書作成、インターネットで調べながら作業 |

| 作業効率向上 | 複数の仕事道具を同時に表示、画面切り替え操作の減少 | メール、予定表、表計算ソフトを同時に表示 |

| 創造的な作業の効率化 | 動画編集や画像編集で素材やツールを同時に表示 | 動画編集、画像編集、複数画像の比較 |

| 情報比較の容易さ | 複数の情報を同時に見比べられる | 株価を見ながら取引、設計図を見ながら組立 |

| 細かい作業での利便性 | 広い画面で目が疲れにくい | プログラミング等の細かい文字や記号を扱う作業 |

導入方法

複数の画面を使う作業環境を構築するには、まずお使いの計算機に画面を表示するための接続口が複数備わっているかを確認する必要があります。近年の持ち運びできる計算機であれば、「高画質多媒体接続」や「汎用シリアルバス タイプC」といった接続口が備わっていることが多いです。据え置き型の計算機であれば、さらに多くの接続口を備えていることもあります。接続口の種類と数は、計算機の説明書を参照することで確認できます。

次に、使いたい画面の数だけ画面と接続するための線を用意します。線は、計算機と画面のそれぞれの接続口に合ったものを選びます。異なる種類の接続口に変換する器具を使うこともできますが、変換による画質の低下や接続の不安定さを避けるため、できるだけ計算機と画面の接続口に直接対応した線を使うことが推奨されます。例えば、計算機側が「高画質多媒体接続」で画面側も「高画質多媒体接続」であれば、「高画質多媒体接続」用の線を用意します。

画面と計算機を線で接続したら、計算機の画面設定を行います。画面設定では、それぞれの画面にどのように映像を表示させるかを決めることができます。すべての画面に同じ映像を映す「複製」設定や、作業領域を広げるように画面を並べて使う「拡張」設定などがあります。自分の作業内容や好みに合わせて設定を選びましょう。「拡張」設定では、画面の配置や主な作業をする画面を指定することもできます。

画面設定の方法は、計算機の種類や使用する基本処理手順によって異なります。具体的な手順については、計算機や基本処理手順の説明書を参照するか、計算機の製造元や基本処理手順の提供元に問い合わせてください。正しく設定することで、複数の画面を効率的に活用し、作業効率を向上させることができます。

| 手順 | 内容 | 注意点 |

|---|---|---|

| 1. 接続口の確認 | PCに搭載されている画面接続口の種類と数を調べる。 | PCの説明書を参照。 |

| 2. 接続線の準備 | 画面の数だけ、PCと画面の接続口に合った接続線を用意する。 | 変換器具の使用は画質低下や接続不安定の可能性があるため、直接対応した線を使用することが推奨。 |

| 3. 画面設定 | PCの画面設定で、画面の表示方法(複製、拡張など)を設定する。 | 設定方法はPCやOSによって異なる。PC/OSの説明書を参照、または製造元/提供元に問い合わせ。 |

必要な機材

複数の画面を使う「マルチモニター」を始めるには、幾つかの道具が必要です。まず、画面そのもの、つまり「モニター」が必要です。どのモニターを選ぶかは、何に使うか、そして使えるお金によって変わってきます。例えば、事務仕事で使うだけなら、それほど高価なモニターは必要ありません。一方で、写真や絵を描く作業をするなら、色の再現性が良い高性能なモニターが必要になります。

次に、パソコンとモニターをつなぐ「ケーブル」が必要です。ケーブルには様々な種類があり、パソコンとモニターのそれぞれの差し込み口の形に合ったものを選ばなければなりません。間違ったケーブルを買ってしまうと、使えないので注意が必要です。最近のパソコンやモニターでは、「HDMI」や「DisplayPort」といった種類の差し込み口が一般的です。自分のパソコンとモニターがどの種類の差し込み口を使っているのか、確認してからケーブルを選びましょう。

さらに、パソコンによっては「グラフィックボード」という部品の追加が必要になることもあります。グラフィックボードは、画面に映像を表示するための部品です。高画質のモニターを複数使ったり、動画を作るといった、パソコンに負担がかかる作業をする場合には、高性能なグラフィックボードが必要になります。パソコンによっては、最初から高性能なグラフィックボードが内蔵されているものもありますが、そうでない場合は、別途購入して取り付ける必要があります。自分のパソコンの性能が足りないと思ったら、グラフィックボードの増設を検討しましょう。新しいモニターやケーブル、グラフィックボードを買う前に、今使っているパソコンの性能をよく調べて、本当に必要なものを見極めることが大切です。

| 必要なもの | 説明 | 選び方のポイント |

|---|---|---|

| モニター | 画面そのもの | 用途と予算に合わせて選ぶ。 事務作業:低価格帯でOK 写真・絵を描く:色の再現性重視 |

| ケーブル | パソコンとモニターをつなぐ | パソコンとモニターの差し込み口に合ったものを選ぶ。 HDMI、DisplayPortなどが一般的。 |

| グラフィックボード(場合によっては) | 画面表示を行う部品 | 高画質モニターを複数使用、動画作成など負荷の高い作業をする場合に必要。 パソコンによっては内蔵されている場合もある。 |

注意点

複数の画面を備えた表示装置を導入する際には、いくつかの注意点に気を配る必要があります。まず、処理装置の能力と画像処理能力が重要になります。画面の数や表示の細かさが増えるほど、処理装置にかかる負担も大きくなります。そのため、滑らかに作業を行うためには、処理装置の性能に合った画面を選ぶことが大切です。処理装置の性能が低いと、動きが遅くなったり、表示が乱れたりする可能性があります。画面の性能に見合った処理装置を選ぶことで、快適な作業を実現できます。

次に、画面の配置場所や角度にも注意が必要です。適切な配置でないと、首や肩に負担がかかり、健康に悪影響を与える可能性があります。画面を適切な高さに設置し、目線と画面の上端が一致するように調整することで、首への負担を軽減できます。また、画面との距離も適切に保つ必要があります。近すぎると目に負担がかかり、遠すぎると画面が見づらくなります。画面の角度も重要です。画面を少し上向きに傾けることで、自然な姿勢で画面を見ることができ、首や肩への負担を軽減できます。快適な作業環境を作るためには、人間工学に基づいた画面配置を心掛けることが大切です。

さらに、接続線や画面設定も正しく行う必要があります。接続線が正しく接続されていないと、画面が表示されない、または正常に動作しない可能性があります。画面設定も重要です。明るさ、コントラスト、解像度などを適切に設定することで、見やすく、目に優しい画面を実現できます。不明な点があれば、説明書をよく読んだり、製造元に問い合わせたりすることで、問題を解決できます。複数の画面を備えた表示装置を正しく導入し、快適な作業環境を構築しましょう。

| 項目 | 注意点 |

|---|---|

| 処理装置 | 画面の数や表示の細かさに応じた処理能力を持つものを選ぶ。性能不足は動作の遅延や表示の乱れに繋がる。 |

| 画面配置 | 人間工学に基づき、首や肩への負担を軽減する配置にする。画面の高さ、角度、距離を適切に調整する。 |

| 接続と設定 | 接続線を正しく接続し、明るさ、コントラスト、解像度などを適切に設定する。不明な点は説明書や製造元に確認する。 |

まとめ

複数の画面を使う方法は、仕事の効率を大きく上げてくれる強力な手段です。画面の数が増えることで、同時に複数の作業を行えるようになり、作業の切り替えにかかる時間や手間を減らすことが期待できます。例えば、資料作成中に参考資料を別の画面に表示したり、プログラミング中にデバッグ画面を別の画面に表示したりすることで、作業がスムーズに進みます。

快適な作業場所を作るには、自分に合った機器を選ぶことと正しい設定をすることが重要です。画面の大きさや解像度、接続方法などを考慮し、自分の作業内容や好みに合った機器を選びましょう。設定の段階では、画面の配置や表示倍率などを調整することで、より見やすく使いやすい環境を作ることができます。

複数の画面を使う環境を導入する際には、いくつかの点に注意が必要です。まず、パソコンの性能が十分かどうかを確認しましょう。複数の画面に出力するには、それなりの処理能力が必要になります。また、画面の配置や角度も重要です。画面が見にくい位置にあると、首や肩に負担がかかり、健康に悪影響を与える可能性があります。画面の高さや角度を調整し、無理のない姿勢で作業できるようにしましょう。

快適な作業場所は、仕事の効率を上げるだけでなく、心身の健康にも繋がります。複数の画面を使うことで、作業効率が上がり、心に余裕が生まれるでしょう。心に余裕が生まれると、新しいアイデアが浮かびやすくなり、創造的な仕事ができるようになります。また、体に負担の少ない姿勢で作業できる環境を作ることで、肩こりや目の疲れなどの健康問題を予防することができます。複数の画面を使う環境を導入し、より快適で効率的な作業スタイルを作ってみてはいかがでしょうか。