ビープ音:パソコンからのメッセージ

ITを学びたい

先生、「ビープ音」って、パソコンから『ビー』って音が鳴ることですよね? なんで音が鳴るんですか?

IT専門家

そうだね。「ビープ音」はパソコンが私たちに何かを伝えようとしている音なんだ。例えば、キーボードを押し間違えた時や、パソコンがうまく動かない時に注意を促すために鳴るんだよ。

ITを学びたい

なるほど。じゃあ、どんな時に鳴るのか、もっと詳しく教えてください。

IT専門家

例えば、パソコンを起動した時に「ビープ音」が短く鳴ったら、正常に起動している合図。逆に、長く鳴ったり、何回も鳴ったりする時は、パソコンの部品に何か問題があるかもしれないという警告だよ。他にも、キーボードで同時にたくさんのキーを押してしまった時にも鳴ることがあるね。

ビープ音とは。

コンピューターを使うときに、打ち間違いや操作を間違えたり、何か問題が起きた時に「ビー」とか「ビッビッ」といった警告音が鳴ることがあります。この音を「ビープ音」と言います。

お知らせ音の種類

機械から様々な音が出るのは、機械が私たちに何かを伝えようとしているからです。例えば、仕事仲間の机の上にある箱から「ビー」という音が聞こえてきたら、どうでしょう。もしかしたら、箱の中の機械が熱くなりすぎているのかもしれません。あるいは、「ビッ、ビッ」と短い音が繰り返していたら、機械の調子が悪いのかもしれません。「ピーーーーー」という長い音が続いたら、もっと深刻な問題が発生している可能性があります。

これらの音は、機械からの大切な知らせです。耳を澄ませて、どんな音が鳴っているのか、よく聞き分けましょう。音の種類によって、問題の内容や緊急度が違います。例えば、「ビッ、ビッ」という短い音が何度も続く場合は、記憶を保存する部品に異常があると考えられます。この部品が壊れると、大切な資料が失われてしまうかもしれません。すぐに専門の人に見てもらう必要があるでしょう。

また、「ピーーーーー」という長い警告音が鳴り続ける場合は、機械に電気を送る部分に問題があると考えられます。そのまま使い続けると、機械が壊れてしまうかもしれません。すぐに電源を切り、専門の人に対応を相談しましょう。

いつもと違う音や、聞き慣れない音が聞こえてきたら、注意が必要です。小さな音でも、大きな問題につながる可能性があります。機械の音に耳を傾け、早めに対処することで、大きな損害を防ぐことができます。もし、原因がわからない場合は、一人で悩まず、詳しい人に相談してみましょう。適切な対応をすることで、機械を長く大切に使うことができます。

| 音の種類 | 考えられる問題 | 対処法 |

|---|---|---|

| ビー | 機械が熱くなりすぎている | 状況を確認 |

| ビッ、ビッ(短い音の繰り返し) | 記憶装置(例:ハードディスク)の異常 | 専門の人に見てもらう |

| ピーーーーー(長い音) | 電源系統の異常 | 電源を切り、専門の人に相談 |

| いつもと違う音、聞き慣れない音 | 様々な問題の可能性 | 詳しい人に相談 |

音の発生源

計算機が出す短い警告音。時折耳にするこの音は、一体どこから、そしてどのようにして生まれているのでしょうか。実はこの音、計算機の心臓部である主基板に、小さな音響装置が備え付けられていることで生まれます。この音響装置は、普段は静かにしていますが、計算機の電源を入れた時や、計算機が動いている最中に何か異変が起きた時に、音を出してそれを私たちに伝えます。

計算機の電源を入れた直後に聞こえる短い音は、全てが正常に動き始めたことを知らせる合図です。いわば、計算機からの「おはようございます」といったところでしょうか。一方、計算機が動いている最中に断続的に短い音や長い音が聞こえる場合は、何らかの不具合が発生している可能性があります。例えば、計算機の部品が壊れていたり、計算機に指示を出すための命令に問題があったりする場合に、この音響装置が警告音を出して私たちに知らせます。

この小さな音響装置は、計算機の健康状態を常に監視していると言えるでしょう。私たちが気づかないうちに発生する小さな不具合も、この音響装置は見逃しません。そして、不具合が大きな問題に発展する前に、音で私たちに警告を発してくれるのです。この小さな音響装置のおかげで、私たちは安心して計算機を使うことができます。一見地味な存在ですが、計算機を安全に運用するために、無くてはならない大切な役割を担っているのです。まるで計算機の守護者のような存在と言えるでしょう。

| 計算機の警告音 | 説明 |

|---|---|

| 電源投入時 | 正常起動の合図 |

| 動作中の短い音、長い音 | 何らかの不具合発生の可能性 |

| 音響装置の役割 | 計算機の健康状態監視、不具合発生の警告 |

音の意味

電子計算機から聞こえる電子音は、利用者にとって様々な意味を持つ情報を伝えています。この電子音は、電子計算機の内部で発生した状況を短い音で表現したもので、電子計算機の動作状態を伝える重要な役割を担っています。

電子音の種類は、電子計算機の製造元や機種によって大きく異なります。例えば、短い電子音が一度だけ鳴る場合、多くの電子計算機では問題なく起動したことを示す合図として用いられています。しかし、同じ短い電子音であっても、製造元によっては記憶装置に問題が発生したことを示す場合もあるのです。このように、同じ電子音でも異なる意味を持つことがあるため、注意が必要です。

電子音の意味を正しく理解するためには、電子計算機の説明書を参考にすることが重要です。説明書には、機種ごとに異なる電子音の種類と、それぞれに対応する意味が詳しく記載されています。もし説明書が見つからない場合は、製造元の公開している情報を調べる方法もあります。製造元の公式な情報源を参照することで、正確な情報を得ることができます。

電子音の種類と意味を事前に把握しておけば、電子計算機に不具合が発生した場合でも、迅速な対応が可能になります。例えば、起動時に異常を示す電子音が鳴った場合、電子音の意味を理解していれば、すぐに問題の原因を特定し、適切な対処を行うことができます。また、修理を依頼する場合にも、電子音の種類を伝えることで、修理担当者との意思疎通がスムーズになり、修理時間の短縮にも繋がります。電子計算機を快適に利用するためにも、電子音の意味を理解することは大変重要です。

| 電子音 | 意味 | 関連情報 |

|---|---|---|

| 短い電子音(一度) | 多くの場合、正常起動を示す。しかし、機種によってはエラーを示す場合も。 | 製造元、機種 |

| 様々 | 電子計算機の内部状況、動作状態を示す。 | 製造元、機種 |

電子音の意味を理解するための方法:

- 電子計算機の説明書を参照

- 製造元の公開情報を調べる

電子音の意味を理解するメリット:

- 迅速な対応

- 修理担当者との意思疎通の円滑化

対処方法

電子計算機から聞きなれない音が聞こえてきたら、まずは落ち着いて対処しましょう。警告音は、機械の調子が悪いことを知らせる信号です。慌てずに、まず説明書を探してみてください。たいていの説明書には、音の種類とその意味、そして対処法が書いてあります。音の種類によって、問題の箇所や深刻度が違います。例えば、短い「ピッ」という音と長い「ピー」という音では、意味が全く違います。説明書をよく読んで、自分の機械から出ている音と同じものを探しましょう。

説明書が見つからない場合は、製造元の会社の情報を伝える場所、例えば会社の看板と同じ役割を持つ場所にアクセスしてみましょう。最近は、ほとんどの会社が、製品情報を網の目に掲載しています。音に関する情報も、そこに載っている可能性が高いです。検索窓に「警告音」や「異常音」と入力して調べてみましょう。多くの場合、音の種類とそれに対応する困りごとの説明が掲載されています。音のパターンと、それが何を意味するのかをしっかりと確認しましょう。

それでも解決しない場合は、製造元の相談窓口に連絡するのが一番です。連絡先は、説明書や会社の情報伝える場所に記載されています。自分自身で修理しようとすると、かえって状況を悪化させる可能性があります。専門家の助言に従うことが、機械を長く使うための近道です。相談窓口では、機械の状態を詳しく伝えることが大切です。音の種類だけでなく、いつから鳴り始めたのか、どんな操作をしていた時に鳴ったのかなど、できるだけ詳しく伝えましょう。そうすることで、より的確な指示をもらえます。落ち着いて対処すれば、きっと解決策が見つかるはずです。

| 状況 | 対処法 | 詳細 |

|---|---|---|

| 聞きなれない音がする | 落ち着いて対処 | 慌てずに、まず説明書を探す |

| 説明書が見つかる | 説明書を参照 | 音の種類、意味、対処法を確認 音の種類によって、問題の箇所や深刻度が異なる |

| 説明書が見つからない | 製造元のウェブサイトを参照 | 製品情報ページで警告音や異常音を検索 音の種類と対応するトラブルの説明を確認 |

| それでも解決しない | 製造元の相談窓口に連絡 | 連絡先は説明書やウェブサイトに記載 自己修理は状況悪化の可能性あり 音の種類、発生時期、操作状況など詳細を伝える |

予防策

異音が鳴るのを防ぐには、日頃の手入れが大切です。まるで掃除機で部屋の塵を吸い取るように、パソコンの中の埃を定期的に取り除くことで、部品の劣化を防ぎ、調子を保てます。また、パソコンの記憶容量を増やす部品であるメモリを適切に増設したり、交換したりすることも、不調を招く危険性を減らすことに繋がります。

加えて、パソコンの基本となる制御部分や様々な道具の最新版を保つことも肝心です。これは、建物の土台をしっかり強化するようなもので、パソコン全体の安定性を高めます。古くなったままにせず、常に最新の状態にしておくことで、様々な問題の発生を未然に防ぐことができます。

パソコンを使う際にも、正しい手順を踏むことが重要です。例えば、自動車を運転する際に、交通ルールを守って安全運転をするように、パソコンも決められた通りの使い方をすることで、思わぬ不具合を防ぐことができます。誤った操作は、パソコンに大きな負担をかけるだけでなく、データの消失など、取り返しのつかない事態を招く可能性もあります。

これらの心がけを日々の習慣とすることで、パソコンを良い状態で長く使うことができます。適切な手入れや正しい操作を続けることで、パソコンから警告音が鳴る機会を減らし、快適な作業環境を維持できるでしょう。まるで健康診断を受けて健康を維持するように、パソコンも定期的なメンテナンスと正しい使い方で良好な状態を保ちましょう。

| カテゴリー | 具体的な対策 | 効果 |

|---|---|---|

| ハードウェアのメンテナンス | パソコン内部の埃を定期的に取り除く メモリを適切に増設または交換する |

部品の劣化を防ぎ、パソコンの調子を保つ |

| ソフトウェアの更新 | OSやソフトウェアを最新版に保つ | パソコン全体の安定性を高め、問題発生を予防する |

| 正しい操作 | 決められた手順に従って操作する | 不具合やデータ消失などのトラブルを防ぐ |

音が出ない場合

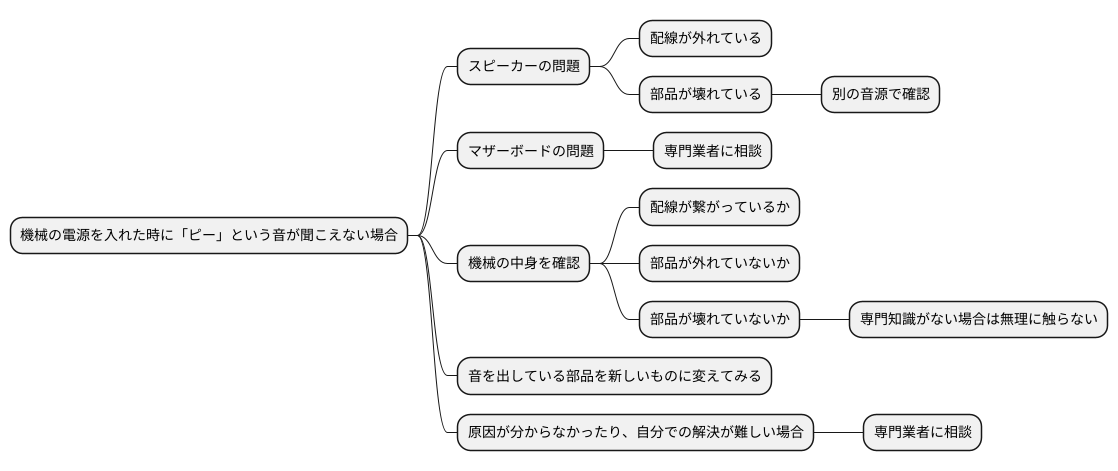

機械の電源を入れた時に、「ピー」という音が聞こえない場合、いくつか考えられる原因があります。この音は、機械が正常に動き始めたことを知らせる大切な合図なので、聞こえない場合は注意が必要です。

まず、音を出している部品(スピーカー)に問題があるかもしれません。配線が外れていたり、部品自体が壊れている可能性があります。もし他に音を出せる機械があれば、それを繋いでみて音が聞こえるか確認してみましょう。音が聞こえるなら、機械側の問題ではなく、音を出している部品の問題であることが分かります。

次に、機械の主要な部品(マザーボード)に問題があるかもしれません。この部品は機械全体の司令塔のような役割を果たしており、ここが壊れると様々な不具合が起こります。この場合は、自分での修理は難しく、危険も伴うため、専門の業者に診てもらうのが良いでしょう。

機械の中身を確認することも有効な手段です。配線がしっかりと繋がっているか、部品が外れていたり壊れていないかを確認しましょう。ただし、機械の中身は複雑で、専門知識がないと更に壊してしまう危険性もあります。自信がない場合は、無理に触らず専門業者に依頼しましょう。

音を出している部品を新しいものに変えてみるのも一つの方法です。もし新しい部品に変えて音が聞こえるようになったら、部品の故障が原因だったと分かります。

いずれの場合も、原因が分からなかったり、自分での解決が難しい場合は、専門業者に相談するのが一番です。自己流で修理しようとすると、状況を悪化させてしまう可能性があり、かえって高くつくこともあります。